Le violenze sulle donne in piazza Tahrir

Sono state un centinaio solo negli ultimi giorni e non sono una novità: nessuno è stato punito, le autorità sono indifferenti e in certi casi anche complici

di Giulia Siviero – @glsiviero

Da quando lo scorso 28 giugno sono iniziate in Egitto le grandi proteste che hanno portato alla deposizione del presidente Mohamed Morsi, si sono verificate un centinaio di aggressioni sessuali in piazza contro le donne. Lo ha denunciato Human Rights Watch (HRW) – organizzazione non governativa internazionale che difende i diritti umani – sulla base delle informazioni raccolte dalle associazioni egiziane che lottano contro le violenze. In soli cinque giorni i casi di violenza contro le donne sono stati 101: 12 tra il 28 e il 29 giugno, 46 domenica 30 giugno, quando leproteste sono state definite le più grandi della storia del paese, 17 il 1 luglio, 26 il 2 luglio, mentre sulla giornata di mercoledì non ci sono ancora notizie. Gli stupri finora denunciati sono 19, ma si teme che siano molti di più: nella società patriarcale egiziana lo stupro è considerato innanzitutto un disonore per chi lo subisce, e questo porta molte donne a non denunciarlo.

I racconti delle donne aggredite sono molto simili tra loro. Un gruppo di giovani uomini individua una donna, la circonda, la separa dai suoi compagni prima di abusare di lei. In alcuni casi la vittima viene trascinata a terra e continua a essere aggredita in un altro luogo. «Si sono avvinghiati su di me perché ho perso l’equilibrio e sono caduta. Mi hanno messo le gambe sulla testa e mi hanno violentata», ha raccontano Yasmine, giovane studentessa stuprata nei giorni scorsi in piazza Tahrir. HRW ha raccolto informazioni e testimonianze di donne «picchiate con catene di ferro, bastoni, sedie e aggredite con coltelli»: la maggior parte di loro è ricoverata in ospedale.

L’indifferenza e l’impunità

HRW, unendosi al documento scritto e firmato da una serie di organizzazioni locali – come l’associazione femminista Nazra e Operation Anti-Sexual Harassment, che gestisce un numero gratuito per le donne vittime di violenza – ha denunciato il fatto che tutto questo avviene in un clima di completa impunità e indifferenza da parte delle forze dell’ordine. Non solo: ci sono state diverse dichiarazioni ufficiali di legittimazione delle violenze. Alcuni membri del Comitato per i diritti umani del Consiglio della Shura – la camera alta del parlamento egiziano – hanno attribuito la responsabilità delle aggressioni alle donne stesse, che secondo loro non dovrebbero prendere parte alle proteste: «Immischiandosi in questo genere di situazioni, la donna ha il 100 per cento della responsabilità».

Al contrario, le associazioni in difesa dei diritti delle donne sostengono che le violenze vengono strumentalizzate contro le opposizioni o descritte come sfortunati incidenti, che non sono necessariamente associate alle grandi manifestazioni di massa e che hanno un unico obiettivo: colpire le donne secondo una precisa strategia volta a tenerle lontane dagli spazi pubblici e a ridurre il loro ruolo. Se da una parte vengono dunque considerate come un fenomeno persistente e radicato nella società patriarcale egiziana, sono molte le attiviste che descrivono le aggressioni sistematiche che si sono verificate dall’inizio della rivoluzione come veri atti organizzati e politici, suggerendo quindi un possibile coinvolgimento dei Fratelli Musulmani.

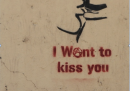

L’indifferenza e la complicità delle istituzioni è diventata il bersaglio di pesanti critiche non solo tra i gruppi femministi ma anche tra i media dell’opposizione e tra le attiviste. Tra gli esempi più significativi e visibili ci sono i graffiti che, dall’inizio delle rivolte nel 2011, hanno iniziato a comparire in tutto il paese e in piazza Tahrir.

La condizione delle donne in Egitto

I cambiamenti maggiori della condizione femminile in Egitto avvennero negli anni Cinquanta e Sessanta sotto il governo presieduto da Nasser, arrivato al potere dopo la rivoluzione del 1952. Quell’anno fu emanato un decreto per promuovere la parità di genere e il ruolo delle donne: venne resa gratuita e obbligatoria l’istruzione primaria per i ragazzi e le ragazze tra i 6 e i 12 anni, vennero istituite le cosiddette “classi miste” e successivamente l’istruzione venne dichiarata gratuita a tutti i livelli, compreso quello universitario, al quale si poteva accedere senza distinzione di sesso.

Nel 1956 le donne ottennero il diritto di voto e la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche. Un anno dopo, nel 1957, due donne furono elette in Parlamento; nel 1962 un’altra donna fu nominata ministra degli Affari Sociali. Le riforme proseguirono anche con il successore di Nasser, Anwar Sadat, e con le cosiddette “leggi Jehan” (dal nome della moglie di Sadat), che concessero alle donne una serie di nuovi diritti, compresi quelli per gli alimenti e la custodia dei figli in caso di divorzio. Alcuni di questi progressi furono però contestati dall’ondata di conservatorismo e progressiva “islamizzazione” dei decenni successivi.

Per Mubarak – dal punto di vista comunicativo un perfetto esempio di “machismo” – le politiche di sostegno alla condizione femminile furono importanti soprattutto per mantenere buoni rapporti con l’Occidente: sua moglie Suzanne diede la spinta finale all’approvazione di una legge che vietava la mutilazione genitale femminile (che è però ancora ampiamente praticata, con la complicità di molti medici), e grazie al suo intervento anche le donne in Egitto oggi possono diventare giudici. Nel 2009 il parlamento egiziano approvò una legge che riservava 64 posti sui 518 nell’Assemblea del Popolo alle donne. Al di là dei riconoscimenti istituzionali, però, fu durante la presidenza di Mubarak che si verificarono i primi gravi episodi di violenza pubblica contro le donne. Il 25 maggio 2005 le donne che protestavano contro un emendamento costituzionale che avrebbe garantito la successione del figlio di Mubarak alla presidenza vennero sessualmente molestate.

La Primavera araba e le donne

Durante la cosiddetta Primavera araba il ruolo delle donne fu fondamentale anche in Egitto, nei mesi della rivoluzione che portò alla caduta del regime di Mubarak. Da lì in poi, però, la loro posizione nelle rivolte è stata meno chiara.

Molte attiviste sono state invitate a tornare a casa e lasciare le piazze agli uomini. L’uso della violenza da parte dei militari e della polizia è diventato frequentissimo e a tratti sistematico. Tra marzo e aprile del 2011 molte donne arrestate durante le manifestazioni sono state accusate di prostituzione, sottoposte a pestaggi e a “controlli della verginità”, denunciati e rimasti impuniti. Ufficialmente i militari hanno sempre negato di praticare i “test” ma un generale egiziano ha ammesso alla CNN che i “test della verginità” erano un mezzo “per dimostrare che i militari non avevano violentato queste donne” durante la loro detenzione. In alcuni casi le aggressioni hanno riguardato giornaliste straniere: Lara Logan, inviata del network televisivo statunitense CBS, Caroline Sinz, della tv francese France3, e Sonia Dridi, corrispondente dall’Egitto dell’emittente France24.

A quel periodo risale il caso di una manifestante che fu ripresa e fotografata mentre veniva selvaggiamente aggredita da alcuni poliziotti in divisa. L’episodio restò nella memoria di molti perché la ragazza, che inizialmente era completamente coperta dal velo e una lunga tunica (abaya), durante le percosse venne quasi spogliata scoprendo il reggiseno blu che indossava. Da allora il reggiseno blu è diventato un simbolo della violenza delle forze di sicurezza sulle manifestanti e attiviste, e infatti appare in molti graffiti.

Dopo l’elezione del presidente islamista Mohamed Morsi, le aggressioni contro le donne sono proseguite con intensità e frequenza tale da confermare i sospetti di chi pensa si tratti di una vera e propria strategia di allontanamento e umiliazione. Alcune attiviste, come per esempio la blogger Dalia Ziada, hanno detto che la situazione delle donne era migliore durante il regime di Mubarak: «Non la migliore possibile, ma comunque migliore di quella attuale, perché c’era uno Stato che sosteneva i loro diritti». Prima di quelle di questi ultimi giorni, violenze contro le donne sono state documentate durante le proteste del novembre del 2012, durante quelle del dicembre del 2012 in occasione delle rivolte contro la nuova Costituzione e, ancora, nel corso delle manifestazioni che hanno segnato il secondo anniversario della rivoluzione del 25 gennaio 2013, quando sono stati documentati 19 casi di stupri di gruppo e violenza sessuale in piazza Tahrir e nelle sue vicinanze.

Gruppi di scorta

Dopo l’aumento delle violenze, l’impunità degli aggressori e l’indifferenza delle istituzioni, sono nate in Egitto una serie di associazioni di volontari con l’obiettivo preciso di aiutare le donne durante le manifestazioni di piazza. Forniscono una vera e propria protezione organizzata e un supporto psicologico alle vittime delle violenze. Nelle proteste degli ultimi giorni hanno individuato ed evitato almeno 31 aggressioni.