20 anni di Facebook, e sentirli tutti

Il social network più famoso, ricco e potente ha trasformato il modo in cui usiamo Internet, ma non ha mai avuto l'obiettivo di migliorare il mondo

di Viola Stefanello

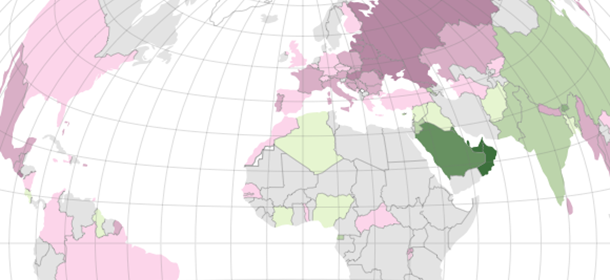

Oggi, Facebook è cose diverse in base alla generazione a cui si appartiene e il paese in cui si vive. In tantissimi paesi in via di sviluppo tra Africa e Asia, per esempio, è ancora una piattaforma in forte crescita, fondamentale insieme a WhatsApp per accedere a moltissimi servizi essenziali. In Europa e negli Stati Uniti, però, la popolarità del servizio tra le fasce più giovani della popolazione è in calo da anni: in Italia, per esempio, si stima che quasi il 60 per cento degli utenti attivi abbia più di 35 anni.

Oltre una certa età funziona ancora molto bene, e rimane ancora il social network più amato e utilizzato. Per molti giovani è invece un posto “da vecchi”, colmo di teorie del complotto e post dal dubbio gusto estetico: al di là di chi da tempo ha cancellato il profilo e chi non l’ha mai avuto, anche moltissime persone che per anni l’hanno frequentato assiduamente ormai lo aprono di tanto in tanto, per controllare la data del compleanno di qualcuno, vedere che si dice nei gruppi che sono rimasti lì, oppure ancora per controllare qualche offerta su Marketplace. Altri mantengono il proprio profilo come se fosse un archivio dei propri primi anni online, magari per sbirciare di tanto in tanto i nutriti album di foto pubblicate ai tempi del liceo o ridere delle cose un po’ ridicole pubblicate quando si era più giovani.

Facebook continua comunque a essere il più famoso social network al mondo, e negli ultimi vent’anni è stato il social network che più di qualsiasi altro ha cambiato il modo in cui il mondo intero si comporta online e che più è stato attraversato da crisi, scandali e critiche. Finendo per essere accusato tra le altre cose di aver abituato miliardi di persone a condividere molti più dati personali di quanto non si facesse in precedenza; di non essere stato in grado di prevedere o arginare l’enorme quantità di contenuti violenti e pericolosi pubblicati quotidianamente sui propri spazi; di aver creato le condizioni per un web estremamente rivolto verso la massimizzazione del profitto, con grosse conseguenze sui media, la politica e la società.

Quando lanciò thefacebook.com il 4 febbraio del 2004 Mark Zuckerberg era uno studente di Harvard di appena vent’anni. Era diventato piuttosto noto tra i suoi compagni di corso qualche mese prima per aver creato Facemash, un sito che permetteva agli studenti di Harvard di votare i compagni più o meno attraenti: Facemash era stato prontamente fatto chiudere dalla direzione dell’università e Zuckerberg era stato punito con sei mesi di sospensione dalle lezioni, ma si era comunque guadagnato la fama di essere bravo a creare siti web.

Il profilo di Zuckerberg su thefacebook.com

Per questo motivo un gruppo di studenti più vecchi gli chiese di aiutarlo a costruire un sito di appuntamenti che mettesse in contatto gli iscritti alla stessa università, HarvardConnection. Zuckerberg finse di aiutarli per un breve periodo di tempo mentre lavorava in segreto a thefacebook: in una serie di email pubblicate anni dopo si legge che aveva paura che lanciare i due siti a distanza di poche settimane avrebbe distolto l’attenzione dal suo progetto, e decise quindi di boicottarli. Gli ideatori di HarvardConnection l’avrebbero poi accusato di aver rubato la loro idea: è la trama di The Social Network, film di David Fincher scritto da Aaron Sorkin con diverse licenze, che vinse tre premi Oscar nel 2011.

Entro la fine di febbraio più della metà della popolazione universitaria di Harvard era registrata al servizio, che a quel punto era poco più di un grosso annuario digitale e interattivo, che permetteva di contattare i propri compagni, chiedere loro l’amicizia e condividere qualche semplice informazione sui propri gusti e interessi. Era un meccanismo completamente diverso da quello su cui si erano basati fino a quel momento tutti i più importanti spazi digitali, dai forum a Myspace.

Per la prima volta gli utenti avevano tutto l’interesse a non mantenere anonima la propria identità, e invece a mostrare i propri volti e condividere quante più informazioni personali possibili, cercando di entrare in contatto con persone che già conoscevano (almeno alla lontana) nella vita reale invece di stringere rapporti basati sulle proprie passioni con sconosciuti online come si era fatto molto fino a quel momento.

Thefacebook, che nel 2005 avrebbe cambiato nome in un semplice “Facebook” dopo aver acquistato il dominio facebook.com per appena 200 dollari, divenne presto popolarissimo nelle università d’élite statunitensi. Zuckerberg lasciò Harvard e si trasferì a Palo Alto, in California, per lavorare alla nuova azienda insieme al grafico Dustin Moskowitz, l’esperto di marketing Chris Hughes e il programmatore Andrew McCollum. Il loro primo finanziamento esterno, di 500mila dollari, arrivò da Peter Thiel, il cofondatore di PayPal che negli anni successivi si sarebbe spostato sempre più a destra politicamente. Il 26 settembre 2006, dopo aver aperto man mano in diversi licei e in alcune grandi aziende, aprirono le iscrizioni a chiunque avesse più di 13 anni, non solo negli Stati Uniti.

L’impatto fu enorme: il fatto che fosse improvvisamente possibile trovare con una certa facilità persone del proprio passato che si erano perse di vista, dai compagni di classe delle elementari alle vecchie fiamme, era una grande novità. Già allora l’ambizione di Zuckerberg era quella di trasformare Facebook nel social network più diffuso del pianeta, ricreando online quello che lui chiamava «il grafo sociale», ovvero la vasta rete di relazioni che le persone intessono offline nel corso della propria vita. «Le persone hanno già i loro amici, conoscenti e legami d’affari», diceva Zuckerberg. «Invece di costruire nuove connessioni, ciò che [Facebook] sta facendo è semplicemente mappare [questa rete di rapporti]». Così facendo, scrisse già nel 2007 il giornalista Fred Vogelstein su Wired, Facebook intendeva «suggerire un nuovo modello per connettersi, comunicare e fare affari online», attuando «un ripensamento radicale e ambizioso del potenziale di internet».

– Leggi anche: Le “carrambate” sono cambiate

«A tal fine, Facebook ha sempre enfatizzato due qualità che tendono ad essere sottovalutate online: autenticità e identità», spiegava Vogelstein. «Gli utenti sono incoraggiati a pubblicare informazioni personali: università frequentate, luoghi di lavoro, indirizzi e-mail. Facebook enfatizza anche l’onestà: poiché gli utenti in genere possono visualizzare i profili solo delle persone a cui sono collegati e non possono collegarsi a loro a meno che entrambi non confermino la relazione, non ha molto senso creare un’identità falsa».

La più grande intuizione di quegli anni fu però l’introduzione del news feed, funzionalità che più di ogni altra rivoluzionò in pochissimo tempo il modo in cui si concepivano i social network e anche ciò che le persone erano disposte a condividere di sé online. Nella pratica, il news feed era una schermata costantemente aggiornata che permetteva di vedere cosa facevano tutti (o quasi) i propri contatti in un solo spazio, senza bisogno di andare singolarmente sulle loro pagine per vedere se ci fossero aggiornamenti. Soprattutto i primi anni, Facebook notificava gli utenti non solo quando un loro “amico” condivideva una nuova foto o un post di qualche tipo, ma anche quando cominciava a seguire una determinata pagina, stringeva nuovi contatti, si univa a un nuovo gruppo, partecipava a un evento, commentava o metteva “Mi piace” al contenuto di qualcun altro.

Inizialmente il news feed venne visto come un’enorme invasione della privacy degli utenti, per nulla abituati a essere osservati in quel modo quando stavano online: nel settembre del 2006, dopo il lancio della nuova funzione, centinaia di migliaia di utenti contattarono l’azienda per protestare, e venne anche organizzato un boicottaggio chiamato “Un giorno senza Facebook”. Il nuovo sito, si leggeva sui giornali, era «inquietante» e «rendeva visibili troppe informazioni».

Zuckerberg si rifiutò di eliminare il news feed, e annunciò semplicemente che le persone avrebbero potuto scegliere se disattivarlo o meno. A gran parte degli utenti, però, la comodità di vedere tutte quelle cose tutte insieme in modo semplice piaceva eccome: negli anni seguenti servizi simili al newsfeed di Facebook sarebbero stati incorporati in tutti gli altri grandi social network, da Twitter a Tumblr a Instagram.

Il design iniziale del news feed di Facebook

Con l’arrivo del news feed si rese presto necessario sviluppare algoritmi sempre più complessi per selezionare i contenuti specifici mostrati ai singoli utenti tra la grande massa di post e interazioni che cominciavano a esserci sulla piattaforma. Questo cambiò tantissime cose, a partire dall’attitudine degli utenti (molti dei quali avevano avuto, prima di Facebook, una vita digitale scarsa o inesistente) alla socialità online, ricompensando con “Mi piace”, commenti e attenzione dapprima soprattutto positiva la condivisione di tantissimi dettagli e aggiornamenti sulla propria vita personale. Ma stravolse anche il modo in cui si facevano il giornalismo, la politica e il marketing, trovando un modo estremamente redditizio di trasformare i dati degli utenti e le loro forti reazioni emotive (positive ma soprattutto negative, ormai) in click, acquisti, voti. E portò Facebook a diventare per anni il social network di riferimento: prima di milioni di persone, poi di miliardi.

Nel settore tecnologico circola da tempo una battuta secondo cui il news feed sarebbe l’ultimo prodotto originale a cui Facebook ha lavorato: è un’esagerazione per dire che, negli anni successivi, l’azienda si è evoluta soprattutto acquistando e inglobando decine di altre startup, software e aziende che avrebbero potuto farle concorrenza o che potevano essere facilmente integrate nei suoi sistemi. È quello che è successo tra le altre cose con WhatsApp e Instagram, acquistati rispettivamente nel 2014 e nel 2012.

Altre volte, quando non è riuscita ad acquistare i competitor, ha semplicemente copiato le cose che funzionavano meglio di altre app molto popolari: è successo con le Stories di Instagram, molto simili al concetto alla base di Snapchat, e più recente con i Reels, praticamente identici ai video verticali che si condividono su TikTok. Dal 2021, soprattutto per cercare di ripulire la propria reputazione, l’azienda non si chiama neanche più Facebook, ma Meta: Facebook è ancora una delle sue piattaforme di spicco, ma si ha spesso l’impressione che le venga data meno importanza rispetto a WhatsApp, Instagram e ad altri progetti futuristici su cui Zuckerberg ha voluto puntare molto, tra cui il cosiddetto “metaverso”.

– Leggi anche: Nel metaverso per ora non c’è nessuno

Le critiche più grosse a Facebook – la piattaforma e l’azienda – non hanno però a che fare con la sua scarsa capacità di innovare e nemmeno con il fatto che rispetto ad altri social network sembri tenere poco conto degli interessi e delle preferenze dei suoi utenti, a partire dal fatto che ancora oggi sia praticamente impossibile mettersi in contatto con il suo servizio clienti in caso di difficoltà. Data la sua prominenza nel dibattito pubblico, culturale e politico, dal 2016 in poi Facebook ha attirato più di ogni altra azienda tecnologica l’attenzione di giornalisti, gruppi per i diritti umani, ex dipendenti e politici, che hanno sottolineato attraverso inchieste, ricerche, fughe di informazioni e lunghi dibattiti le tante mancanze, errori e cattive valutazioni portate avanti dall’azienda, quasi sempre per massimizzare i profitti e contenere i costi.

Negli anni Dieci Facebook diventò non solo il posto dove si facevano gli auguri agli amici e si condividevano link di canzoni nella speranza che le altre persone apprezzassero i propri gusti musicali, ma anche un importante strumento politico. Già nel 2015 Craig Elder, responsabile della strategia digitale del partito conservatore britannico, disse che «i partiti politici, come qualsiasi altro brand, [grazie a Facebook] hanno l’opportunità di capire a quali persone vogliono rivolgersi e quali messaggi indirizzare loro, e poi semplicemente pagare perché il messaggio giusto raggiunga le persone giuste al momento giusto». In Italia una delle prime persone a capirlo, e a sviluppare di conseguenza una strategia social che attirasse l’attenzione delle persone attorno a storie altamente sensazionalistiche e dal forte valore emotivo fu Matteo Salvini, leader di quella che all’epoca era la Lega Nord.

Oggi le accuse contro Facebook, spesso fondate ma talvolta motivate dalla volontà dei politici soprattutto statunitensi di dare la falsa impressione di starsi interessando in modo significativo alle conseguenze negative dei social network, sono tantissime. Ce n’erano stati altri prima, ma il primo scandalo veramente grosso e pubblico a coinvolgere l’azienda fu, nel 2018, quello di Cambridge Analytica.

Si scoprì che Facebook aveva permesso allo sviluppatore di un’app disponibile sulla propria piattaforma di condividere i dati personali di milioni di utenti a Cambridge Analytica, un’azienda di consulenza e per il marketing online sospettata di aver lavorato, con metodi spregiudicati, alle campagne a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e di Donald Trump durante le presidenziali statunitensi del 2016.

In quel periodo, anche per cercare di trovare un responsabile unico per eventi politici che avevano molto stupito gli esperti (come appunto la vittoria della campagna per la Brexit e la vittoria di Trump), si cominciava a prestare molta più attenzione attorno alle pratiche di condivisione dei dati personali di Facebook, alla profilazione degli utenti e anche alla possibilità che il design stesso della piattaforma potesse contribuire alla radicalizzazione degli utenti e alla polarizzazione politica di vari paesi.

Nel 2017 il Post, a partire da un pezzo dell’Atlantic, spiegava che «il sistema di algoritmi che mette davanti agli utenti di Facebook i post che più interessano loro è un successo eccezionale e indiscutibile: funziona benissimo. Ma l’effetto collaterale di questo successo è un’accelerazione straordinaria di quella che è ormai nota da anni come la filter bubble, termine reso famoso da un libro del 2011 di Eli Pariser: ovvero l’attitudine di molti servizi online a metterci in contatto soltanto con le cose simili a noi, ai nostri interessi, alle nostre opinioni e ai nostri gusti. E a renderci invisibile il resto, con quel che ne consegue di limitazione alla conoscenza, alla comprensione del mondo, allo scambio delle idee». Del fatto che le filter bubble possano spiegare da sole il forte spostamento di grossi pezzi di elettorato verso posizioni radicali, soprattutto di destra, si discute da allora.

– Leggi anche: Quanto è difficile fare una legge sulla moderazione dei contenuti online

Forse il più complesso ed estenuante dibattito che coinvolge Facebook da anni è però quello sulla moderazione dei contenuti, ovvero sulla ricerca di un equilibrio non sempre possibile tra rispetto della libertà di espressione – un valore a cui i fondatori delle aziende tecnologiche americane hanno storicamente detto di tenere molto, anche per ragioni culturali – e la necessità di proteggere gli utenti (online e offline) da minacce, comportamenti e linguaggi violenti. È un tema gigantesco e su cui sono state costruite le fortune economiche e professionali di decine di commentatori e giornalisti molto preoccupati di ogni possibile intaccamento della libertà di parola: ci rientrano la condivisione di materiale pedopornografico e l’istigazione al suicidio, le minacce di stupro e la proliferazione di teorie del complotto, nonché l’organizzazione materiale di azioni violente come l’attacco al Congresso degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021.

Da una parte Facebook ha tutto l’interesse a moderare certi contenuti che sono particolarmente indigesti agli inserzionisti, i cui soldi sono tuttora il fondamento del modello di business dell’azienda. I suoi sistemi automatici di moderazione sono per esempio particolarmente solerti nell’individuare e rimuovere qualsiasi contenuto possa rimandare al nudo femminile, mettendo in difficoltà le persone che vogliono parlare di educazione sessuale su Facebook o Instagram, ma anche quelle che si mantengono con il sex work su altre piattaforme esterne ma vogliono coltivare la propria comunità di follower su questi social.

Si sono invece mostrate molto più difficili da prendere le decisioni che riguardano la rimozione o quanto meno la moderazione di contenuti violenti a sfondo politico. Nonostante Facebook storicamente investa molto meno sulla moderazione dei contenuti nei paesi in via di sviluppo, dotandosi in molti casi molto tardi di persone che anche solo parlino la lingua di milioni di propri utenti, le decisioni in materia hanno conseguenze particolarmente gravi nei paesi meno democratici, dove l’opposizione politica e la stampa indipendente sono meno forti e Facebook è in molti casi l’unico sito dove si svolge gran parte della vita digitale delle persone.

Nel 2018, per esempio, Facebook ha dovuto ammettere di avere avuto un ruolo nelle campagne d’odio e razziste in Myanmar, soprattutto contro la minoranza dei Rohingya, contro cui erano in corso fortissime violazioni dei diritti umani: in quel caso, i discorsi d’odio sulla piattaforma avevano portato a effetti concreti offline, di violenze e assassini. In seguito Facebook è stato accusato di aver silenziato le voci critiche di Israele nel contesto della repressione dei diritti umani nella Striscia di Gaza, di aver esacerbato la guerra civile in Etiopia e la pulizia etnica in Nigeria, di aver contribuito alla diffamazione di centinaia di persone accusate di essere spacciatori nelle Filippine e alla diffusione di pericolose notizie false contro la minoranza musulmana in India.

Un lavoratore guarda il proprio smartphone in un momento di pausa a Yangon, in Myanmar (AP Photo)

Per cercare di far fronte a ogni genere di questione di moderazione dei contenuti e creare nuove linee guida più specifiche per rimpiazzare quelle precedenti, considerate spesso vaghe o arbitrarie, nel 2019 è stata creata una commissione di vigilanza «indipendente», chiamata Oversight Board. Da allora la commissione ha preso decine di decisioni, alcune delle quali hanno avuto grande risonanza: tra le altre cose, nel 2021 ha confermato la sospensione del profilo di Donald Trump per il suo coinvolgimento nell’attacco al Congresso statunitense del 6 gennaio. Ma è anche stata sommersa di casi da dirimere, ed è per questo considerata troppo lenta per far fronte da sola a decisioni di moderazione che hanno un effetto quotidiano su miliardi di utenti.

Di critiche ce ne sono tantissime altre, e legittime: ci sono poche aziende che più di Facebook hanno avuto un impatto così immediato e tangibile sul modo in cui le persone si interfacciano tra loro, si conoscono, si parlano, si informano, comprendono il mondo. Intere nuove branche di ricerca sono nate soltanto per cercare di misurare tangibilmente il modo in cui ha trasformato il rapporto delle persone con il proprio tempo e la propria capacità di concentrazione, il rapporto con il proprio aspetto fisico o la soddisfazione verso la propria vita comparata costantemente a quella degli altri, le nuove forme di violenza e aggressione interpersonale.

È un rapporto complicato anche dal fatto che milioni di persone (soprattutto nel settore del marketing, dell’influencing, della creazione di contenuti) devono la propria vita lavorativa allo sviluppo di un web molto più commerciale e commercializzabile di quello che c’era prima. Un web che non è stato certo realizzato dal solo Mark Zuckerberg a partire da una cameretta ad Harvard, vent’anni fa, ma su cui Zuckerberg e la sua compagnia hanno senza dubbio investito, e continuano a investire, tantissimo.

– Leggi anche: Il social network italiano che anticipò Facebook e fu cancellato per errore