Un vescovo nelle terre della Quarta mafia

Giovanni Checchinato di San Severo dice che la sua è una comunità molto devota, ma poco sensibile al tema della dignità di ogni lavoro

di Claudio Caprara

La mattina che abbiamo incontrato Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo, in provincia di Foggia, siamo entrati nella sua casa, di fronte al duomo. Lui era vestito in “borghese”, per prima cosa è andato in cucina, ha preso la moka e ha fatto un caffè. Non capita spesso bere un caffè fatto da un vescovo. Anche l’informalità fa parte dello stile di monsignor Checchinato.

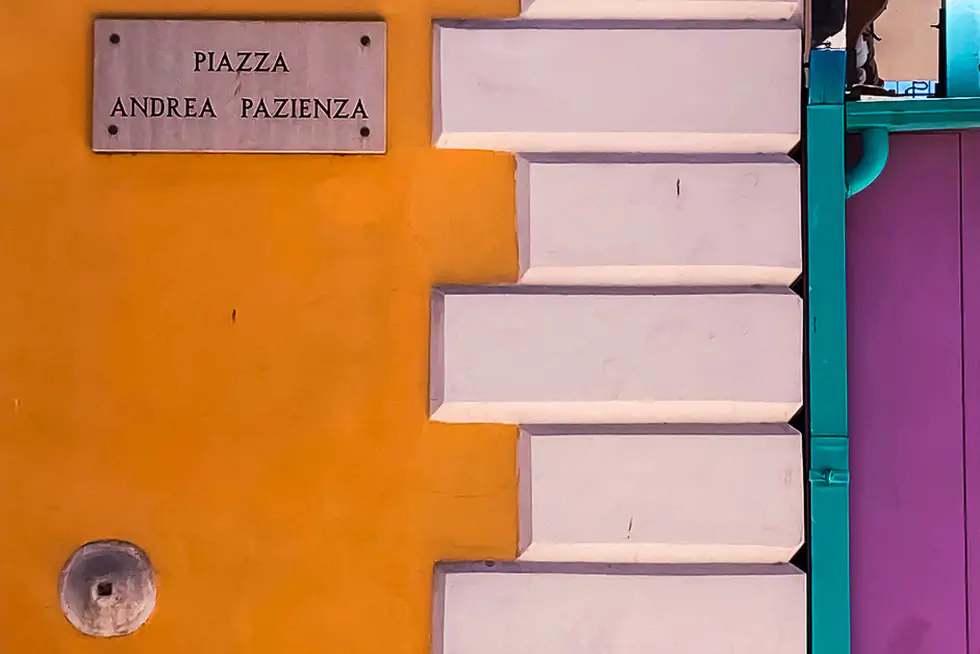

Lo sa che è il vescovo del paese di Andrea Pazienza?

«Sì. E quando penso a lui mi viene da sorridere». È orgoglioso di questo concittadino a cui è stata dedicata una bella piazza. «È conosciuto. Apprezzato. Ci sono alcune sue opere nel Museo dell’Alto Tavoliere. Ho letto su Twitter l’idea di ripristinare un casale per trasformarlo in un teatro, da dedicare proprio a Andrea Pazienza».

Piazza Andrea Pazienza, San Severo (Claudio Caprara/Il Post)

L’appartamento vescovile è in un palazzo antico. È ampio e accogliente, ma essenziale. Non si direbbe, dalla tranquillità della città, che San Severo sia uno dei teatri di scontro delle famiglie mafiose di quella che è stata definita la “Quarta mafia”. Nella Quarta mafia sono comprese le diverse organizzazioni criminali che operano nella provincia di Foggia. È composta dalla “Società foggiana”, dalla “Mafia del Gargano” e dalla “Mafia cerignolana”. Si tratta di un’organizzazione più potente della Sacra Corona Unita, che opera nel sud della Puglia.

Come si diventa vescovi

Checchinato è nato nel 1957 a Latina in una famiglia e in un ambiente molto cattolici. «Anche se ci sono molte diffidenze verso Latina, io la amo. Inizialmente è stata fondata da una colonia di veneti. Gli stessi miei nonni e genitori venivano dal Polesine. Fin da quando andavo alle elementari ho vissuto con i figli degli immigrati dal Sud Pontino: dalla zona di Castelforte, dai casertani, dai calabresi, dai siciliani… Essere costretti a confrontarci con queste diversità ci ha fatto apprezzare le differenze tra noi ragazzi».

Dopo il diploma al liceo classico Don Giovanni è entrato in seminario ad Anagni che, all’epoca, era in custodia ai gesuiti. Gesuiti sono i suoi insegnanti, ma riconosce come sua “guida spirituale” Charles de Foucauld e i Fratelli di Gesù e poi «ho avuto la fortuna di conoscere don Tonino Bello – del quale tiene un ritratto anche sulla parete – e lui mi ispira molto rispetto alla missione della chiesa».

Il vescovo Giovanni Checchinato e don Tonino Bello, in foto (Claudio Caprara/Il Post)

Non vuole essere definito prete di sinistra. «Destra e sinistra nella Chiesa non funzionano: ci sono visioni più aperte e più chiuse». Ed è presto evidente che lui si colloca tra i sacerdoti che hanno visioni più aperte.

Quando venne ordinato sacerdote cominciò la fase più entusiasmante della sua esperienza: è stato parroco per un quarto di secolo, in molte parrocchie. «Sono stato un parroco felice: il contatto con la gente è stato per me straordinariamente positivo».

Nel 2005, 25 anni dopo la sua ordinazione, diventò rettore nel seminario dove aveva studiato e per 10 anni. Ha trovato enormi differenze rispetto a quando era seminarista: «Quando sono arrivato in seminario quasi tutti venivano da una parrocchia o da un’associazione, quelli in età adulta erano molto rari, ancora più difficile era trovare un caso di persone che arrivavano da un’esperienza lavorativa. Quando sono tornato, come rettore, ho trovato l’età media dei seminaristi molto alta, le provenienze erano diversificate. Uno dei problemi che abbiamo affrontato era far capire a molte persone che quello che spiritualmente stavano cercando lo avevano già trovato nella conversione. Più volte abbiamo dovuto spiegare alle persone che non c’era bisogno che diventassero preti, perché non erano adatti a questa esperienza».

Nel 2015 tornò “libero” di fare il parroco: il motivo che lo aveva convinto a farsi prete. Durò poco. Dopo un anno e mezzo ricevette la chiamata per ricoprire la carica di vescovo nella diocesi di San Severo.

Un paese fuori dal tempo

«Qualche volta provo a dire ai sacerdoti che qui stiamo vivendo una condizione fuori dal tempo che si vive nelle grandi città. Qui le persone vivono l’esperienza della fede in modo totalizzante, anche se non vengono in chiesa, anche se delinquono… La fede è uno sfondo irrinunciabile. È una cosa che come si vive qui, non si vive più da altre parti».

Ma proprio perché in questa terra c’è una mentalità e una pratica della vita più legata alle tradizioni, si è sviluppato un sistema criminale diverso da altre zone dell’Italia. Primitivo, per molti versi, ma che si sta espandendo con un ricorso ciclico ad una violenza molto superiore e più efferata rispetto ad altre zone del nostro paese.

La chiesa è un osservatorio particolare di questo fenomeno.

«C’è una mentalità mafiosa», spiega Checchinato, «che deriva dall’attività della “mafia del Gargano”, che si è evoluta nel tempo in mafia foggiana. È una forma di criminalità molto violenta, che periodicamente fa sentire la sua presenza. C’è anche un modo diffuso di ragionare in maniera complice, che delega, che considera che comunque a queste cose criminali ci deve pensare qualcun altro, che tutto attiene alla responsabilità delle forze dell’ordine, che solo loro ci devono pensare».

Il percorso di chi pensa in questo modo porta le persone alla convinzione di non dover reagire. Se le persone – interpretiamo il pensiero del vescovo – si sentissero tutte più responsabili, ciascuna a modo suo, della situazione che vivono, forse questo renderebbe la soluzione del problema più a portata di mano.

Il rapporto tra la mafia e la chiesa, comunque, c’è. Quando si coglie la fede solamente nel suo aspetto esteriore, vale a dire religioso – spiega il vescovo – allora è possibile una commistione tra fede e mafia. Se si crede, se si ha la fede, invece, si è in grado di distinguere ed è più chiaro che «il male va chiamato male».

«Se io vado a pregare Dio perché mi vada bene la rapina, si capisce subito che c’è qualcosa che non funziona».

E ancora: «C’è una legge non detta e non scritta, ma fortemente condivisa: quella della deroga. Il poco rispetto delle regole. Le regole ci devono essere, ma valgono per gli altri, non per me».

Per il vescovo la possibilità che in un’amministrazione, in una realtà pubblica, possa esserci un’infiltrazione mafiosa c’è, ma culturalmente si deve essere in grado di innescare un sistema di azioni e pensieri virtuosi.

Il caporalato esiste da tanto tempo

Discorso non molto diverso riguarda il caporalato. «C’è ed è fortemente radicato nella realtà di San Severo. È un problema che non riguarda solo gli africani che vengono a svolgere lavori che nessun altro vuole fare e, in questo modo, mandano avanti l’economia delle nostre terre. Il caporalato esisteva ancor prima che arrivassero gli africani ed è parte di una mentalità profonda. La riduzione delle persone a schiavi non può mai andare bene per un credente. Se c’è una cosa che Dio affida all’uomo è di custodire e conservare la creazione. Se qualcuno non permette di lavorare o umilia i lavoratori sta limitando l’umanità. Ecco su questo c’è una distanza tra la devozione e la fede: siamo una comunità molto devota, ma poco sensibile al tema della dignità di ogni lavoro».

Nei ghetti della diocesi, soprattutto in quello di Torretta Antonacci, con la pandemia – secondo il vescovo – non è cambiato niente.

La campagna attorno a San Severo (Claudio Caprara/Il Post)

«L’unica cosa positiva che ho visto in tre anni è che quando si arriva non ci si trova di fronte al cumulo di immondizia che ogni volta si incontrava appena arrivati. Poi l’inserimento accanto alle baracche di qualche container che funge da nucleo abitativo. Ma il ghetto è rimasto ghetto. È una realtà che ormai si è strutturata. È lì da 20 anni e per superarla è necessario un pensiero che coinvolga anche le persone che ci abitano, se non li ascoltiamo siamo dei colonialisti a casa nostra».

In sostanza, per il vescovo, servono scelte strategiche nazionali, locali e anche personali. Se più cittadini fossero disposti a mettere a disposizione la propria casa sfitta per ospitare, in condizioni decenti e a fronte di un canone equo, in appartamenti in condizioni decenti, qualcuno di quegli esseri umani confinati nel ghetto, già sarebbe un bel segnale.

«Sono persone più che pacifiche. Solo qualche volta hanno espresso la loro protesta, come quando in dieci giorni morirono in due incidenti stradali 16 di loro: fecero una manifestazione alla quale partecipai anch’io. Fu una giornata di protesta ordinata e del tutto civile».

E il vescovo cosa sta facendo per questa gente?

Cerco di essere amico di queste persone, di essere presente. Non è sempre semplice, anche se non ho mai sentito ostilità nei miei confronti: a volte ci sono voci che mettono in guardia dalla presenza del vescovo o della chiesa. Qualcuno le ascolta e le prende sul serio. Ma io non ho mai avuto paura».

I volontari della Caritas, nei mesi passati, hanno avuto qualche difficoltà, ma in situazioni di disagio è normale che ci possano essere momenti di nervosismo.

«Il dialogo interreligioso – sostiene don Checchinato – avviene tra le persone. Da 30 anni vado in Libano e conosco bene quel paese. Oggi sta vivendo un momento davvero complicato, ma io ho sempre trovato una realizzazione quasi profetica della convivenza tra religioni, anche dal punto di vista istituzionale. Nella loro costituzione è sancito che il presidente deve essere sempre un cristiano, il primo ministro deve essere un musulmano, il ministro dell’Interno deve essere sempre musulmano ma appartenente a un diverso ramo dell’Islam, il ministero della Cultura deve essere assegnato ad un druso… Se guardiamo al futuro, credo che questi segnali debbano diventare un patrimonio comune. Anche qui da noi».

L’orologio fermo

In una piazzetta del paese, accanto ad una cabina telefonica c’è un orologio fermo. Questo tempo sospeso, questa realtà fuori dal presente, provoca uno svuotamento, un abbandono?

San Severo (Claudio Caprara/Il Post)

«I giovani per studiare vanno a Bologna o Milano. Non si fidano dell’università di Foggia o di Bari. Il clima umano sta peggiorando. Certo, non ci si indigna contro la criminalità, ma se un giovane può, scappa».

Su questo, guardando al futuro, il vescovo appare assai pessimista.

Strade Blu è anche un podcast e una newsletter; il progetto è realizzato con il contributo di