Come la Cina ha affrontato l’epidemia

Con quarantene rigidissime, cliniche della febbre e una mobilitazione enorme delle proprie comunità: è un sistema praticabile in Europa?

di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca

Mercoledì scorso il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha indicato tre paesi in cui gli sforzi per contenere il contagio sono stati particolarmente imponenti, e che sembrano aver prodotto risultati notevoli: Cina, Corea del Sud e Singapore.

Questi paesi, ha detto Ghebreyesus, «dimostrano che il contagio si può prevenire e che vite umane possono essere salvate con un’aggressiva campagna di test, indagando sui contatti avuti dalle persone infette, adottando misure di distanziamento sociale e mobilitando le proprie comunità».

Oggi la Cina, il primo paese dove si è sviluppato il contagio e quello che, prima di essere superato dall’Italia, ne aveva pagato il prezzo più alto, ha raggiunto e superato il picco dell’epidemia: questa settimana, per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, non ha registrato nessuno nuovo caso di COVID-19 infettato localmente.

Tutti i 34 casi registrati, hanno detto le autorità sanitarie cinesi, sono persone provenienti dall’estero e tornate da poco in Cina. In Corea del Sud il numero di casi si è fermato a poco più di 8mila e sembra stabile, e così a Singapore. Nessuno sa cosa accadrà quando le fabbriche e i luoghi di lavoro torneranno a funzionare a pieno regime e le persone torneranno a circolare, ma per il momento in Asia orientale l’epidemia sembra essere sotto controllo.

In un influente studio pubblicato pochi giorni fa, l’Imperial College di Londra ha scritto che: «Cina e Corea del Sud sono riuscite a sopprimere il virus nel breve periodo, anche se rimane da vedere se sia possibile fare lo stesso nel lungo termine»; ma nonostante i dubbi, «la soppressione rimane l’unica strategia praticabile al momento».

Questa settimana l’OMS ha ripetuto ancora una volta che per fronteggiare la pandemia i paesi del mondo devono fare di più e adottare le tattiche aggressive di Cina e Corea del Sud. Ma quali sono esattamente queste tattiche e come ha fatto la Cina, fino a un mese fa rimproverata e accusata in tutto il mondo di aver causato e poi nascosto l’epidemia, a divenire un modello indicato dalla principale autorità sanitaria del mondo?

Un inizio fallimentare

Sono in pochi oggi ad avere dubbi sui ritardi e le incertezze della prima reazione da parte delle autorità cinesi di fronte all’epidemia. Ai normali errori commessi da medici costretti a misurarsi con una malattia mai incontrata prima, si sono uniti i problemi cronici del sistema sanitario cinese, le interferenze della politica locale e le esitazioni di quella nazionale.

I primi casi accertati di contagio da coronavirus furono riscontrati tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre nella città di Wuhan, un importante centro industriale con 11 milioni di abitanti nel centro della Cina e capitale della provincia dello Hubei. All’epoca nessuno sapeva di trovarsi di fronte a un nuovo coronavirus capace di trasmettersi per via aerea da un essere umano all’altro. I medici vedevano solo un sospetto aumento di polmoniti insolitamente aggressive e difficili da trattare con i farmaci. Alcuni pazienti sembravano collegati al mercato di Huanan, a Wuhan, dove si vendevano carne e pesce freschi.

Il Wall Street Journal è il giornale internazionale che è riuscito a ricostruire con maggior precisione cosa è accaduto negli ospedali di Wuhan e nei circoli del governo cinese in quelle settimane: per questa ragione tre dei suoi corrispondenti erano stati espulsi dal paese, mentre più di recente molti altri giornalisti americani sono stati espulsi per rappresaglia nei confronti di una decisione presa dal governo americano sui media cinesi che operano negli Stati Uniti.

Secondo il Wall Street Journal, la sanità cinese, basata su un sistema di assicurazioni più simile a quello degli Stati Uniti che a quello italiano, è stato uno dei fattori che hanno rallentato l’identificazione dell’epidemia. Diversi lavoratori, per esempio, hanno preferito non sottoporsi ai costosi esami non rimborsati dalle loro assicurazioni che avrebbero facilitato la scoperta della nuova malattia.

In un primo tempo, le autorità locali erano preoccupate più di evitare il panico e l’interruzione delle normali attività sociali e lavorative che di reagire rapidamente alla malattia. A gennaio erano previste una serie di riunioni degli organi di governo della provincia dello Hubei e di Wuhan, un periodo dell’anno in cui normalmente le autorità locali cercano di nascondere le cattive notizie. Milioni di persone avevano programmato le loro ferie in vista del capodanno cinese, che si celebra alla fine dello stesso mese: un evento che le autorità volevano si svolgesse senza ostacoli.

A dicembre i casi iniziarono ad aumentare e i medici accumularono abbastanza materiale per ipotizzare la causa di quella nuova polmonite. Ulteriori analisi mostrarono che la causa era un coronavirus, appartenente a una famiglia di virus che può causare gravi infezioni respiratorie come la SARS e la MERS in Cina, Corea, Egitto e Arabia Saudita.

Il 30 dicembre l’oculista 34enne Li Wenliang, in servizio in uno dei principali ospedali di Wuhan, scrisse in una chat di ex colleghi dell’università che a Wuhan un gruppo di pazienti era risultato infetto dalla SARS. Li fu denunciato dalle autorità dell’ospedale e costretto a scrivere una lettera di scuse, in cui affermava che la sua fuga di notizie aveva «danneggiato gli sforzi per contenere l’epidemia». Li è poi morto a causa della malattia, diventando così una sorta di eroe nazionale: il governo cinese ha fatto sapere di aver aperto un’indagine sulla sua morte.

Li Wenliang, in una delle ultime foto prima di essere ricoverato per COVID-19

Il 3 gennaio all’OMS fu notificata ufficialmente l’epidemia e furono prese le prime misure di contenimento, come la chiusura dei cosiddetti “wet market”, i mercati dove si vendono alimenti di ogni tipo – animali esotici vivi e spesso la loro carne – sospettati di essere al centro della diffusione. Ma le autorità continuarono a minimizzare quanto stava accadendo.

Tra il 3 e il 17 gennaio nessun nuovo caso fu comunicato ufficialmente e le autorità locali assicurarono che non ci fossero ancora prove che la malattia si trasmettesse tra esseri umani.

Secondo le informazioni raccolte dal Wall Street Journal, in realtà, erano disponibili ormai da giorni sufficienti indizi per ipotizzare questo tipo di trasmissione. La decisione più dannosa per il contenimento dell’epidemia fu presa proprio in quei giorni.

Il 18 gennaio le autorità di Wuhan lasciarono che si svolgesse regolarmente il tradizionale cenone per la fine dell’anno lunare, a cui parteciparono centinaia di migliaia di famiglie. Senza misure di quarantena in vigore, milioni di lavoratori immigrati lasciarono la città per festeggiare con le loro famiglie nelle province di origine. Pochi giorni dopo centinaia di nuovi casi furono registrati nello Hubei e nel resto del paese. L’epidemia era iniziata.

La reazione

Il governo centrale di Pechino accusò apertamente le autorità dello Hubei di aver minimizzato l’epidemia, rimosse i capi locali del partito e consentì ai media cinesi di criticare la gestione iniziale del contagio.

Secondo i documenti visti dal Wall Street Journal, però, il presidente cinese Xi Jinping era informato di quello che stava accadendo già dal 7 gennaio e avrebbe quindi almeno una parte della responsabilità per non aver obbligato le autorità locali a prendere misure più severe. Secondo Zhong Nanshan, il più famoso e apprezzato epidemiologo cinese, se le azioni di contenimento fossero state assunte per tempo, a dicembre o all’inizio di gennaio, «il numero di persone infettate sarebbe stato significativamente ridotto».

Dopo un mese di incertezze e insabbiamenti, a fine gennaio, era diventato chiaro quello che stava succedendo. Wuhan era al centro di un’epidemia causata non da SARS o da MERS, ma da un nuovo tipo di coronavirus, molto meno letale ma allo stesso tempo molto più contagioso.

Il 23 gennaio l’intera città di Wuhan, con i suoi quasi 15 milioni di abitanti, fu messa in quarantena. Ogni forma di trasporto privato fu vietata e misure simili furono adottate anche negli altri centri principali dello Hubei. Una settimana dopo, il 30 gennaio, l’OMS proclamò lo stato di emergenza medica di rilevanza internazionale. Il governo cinese aveva aspettato circa un mese per intraprendere drastiche misure di contenimento, ma quando alla fine decise di muoversi, preferì adottare una strategia estremamente aggressiva.

L’elemento centrale della reazione fu la quarantena totale dell’area infetta, così da evitare il moltiplicarsi dei focolai nel resto del paese. Per facilitare il contenimento, il governo stabilì di allungare il periodo di ferie per il capodanno cinese di una settimana, così da rallentare il rientro in città di decine di milioni di cinesi.

Fuori dallo Hubei, le altre province cinesi sperimentarono vari gradi di quarantena. Si decise di chiudere musei e scuole, di limitare i trasporti pubblici, di incentivare il telelavoro e di far lavorare a regime ridotto le produzioni non essenziali. Diverse province cominciarono a emettere passaporti interni per limitare la possibilità dei cittadini di spostarsi, mentre la capitale, Pechino, fu sottoposta a un regime speciale, che rese estremamente difficile per chiunque provenisse da fuori entrare in città senza sottoporsi a una quarantena.

– Leggi anche: La spesa sanitaria in Italia è stata tagliata?

Parallelamente alla quarantena, il governo avviò una vasta campagna il cui obiettivo non era soltanto quello di limitare la diffusione del contagio fuori dallo Hubei, ma anche di identificare il più alto numero possibile di infetti e sottoporli a quarantena. Non si voleva solo rallentare il contagio, ma anche contenerlo e, se possibile, bloccarlo.

In tutta la Cina decine di migliaia di funzionari pubblici iniziarono a prendere la temperatura delle persone: negli autobus, nella metropolitana, all’ingresso dei luoghi pubblici. Persino nei condomini i responsabili locali furono incaricati di prendere la temperatura a chi ritornava nella propria abitazione. A Wuhan, quando la quarantena arrivò al punto in cui alle persone fu vietato uscire di casa, gruppi di funzionari in tenuta protettiva andarono casa per casa a prendere la temperatura delle persone e a fare domande sui sintomi.

Ancora oggi, chi viene trovato con una temperatura superiore a 37,5 °C o manifesta i sintomi principali della malattia, tosse secca e spossatezza, viene indirizzato a una “clinica della febbre”. Sono cliniche temporanee, costruite all’interno degli ospedali o in strutture esterne, e trattate come luoghi in cui il contagio è presente (i pazienti sono tenuti isolati e i medici indossano tute protettive).

In queste cliniche inizialmente ai pazienti veniva fatto un tampone, il cui risultato arrivava in poche ore (in Europa e Stati Uniti i risultati invece arrivano in genere dopo almeno 24 ore, ma in alcuni casi ci vogliono giorni). Quando per via del numero dei casi non fu più possibile fare il tampone a tutti e ottenere i risultati rapidamente, le autorità cinesi passarono a identificare gli infetti sulla base delle loro condizioni diagnosticabili clinicamente: nelle cliniche della febbre furono installate TAC portatili per esaminare i polmoni dei casi sospetti, in cerca della tipica infezione polmonare causata dal nuovo coronavirus.

Al momento del picco dell’epidemia a Wuhan, ogni TAC veniva utilizzata fino a 200 volte al giorno. Chiunque risultasse positivo, o in base ai sintomi venisse considerato infetto, era obbligato a sottoporsi a un regime di quarantena in una struttura apposita.

Il documentario in inglese della TV di stato cinese sulla quarantena a Wuhan

I media cinesi e internazionali hanno celebrato la costruzione in pochi giorni di due ospedali a Wuhan, uno da mille e l’altro da 1.600 posti. Ma è solo la punta dell’iceberg degli sforzi compiuti in Cina per isolare le persone infette. A Wuhan e nel resto dello Hubei decine di centri congressi, alberghi e altri luoghi pubblici sono stati convertiti in cliniche dove tenere in isolamento i casi più lievi, mentre il posto negli ospedali è stato riservato ai malati più gravi.

La risposta all’epidemia è stata generalizzata e ha coinvolto l’intero paese. In tutta la Cina la normale assistenza sanitaria è stata spostata online. Medici e cliniche hanno chiuso ovunque, tranne che per gestire i casi più gravi. Anche nelle aree rurali la popolazione è stata invitata a restare lontana dagli ospedali e dai medici, e usare invece il nuovo sistema di assistenza medica al telefono o via internet.

Le prime settimane di questo enorme sforzo furono difficilissime: anche i media di stato, impegnati in quei giorni a esaltare lo sforzo contro il contagio, non hanno potuto nascondere gli enormi problemi che si sono verificati a Wuhan e nello Hubei.

Inizialmente i medici e gli altri operatori sanitari si trovarono a corto di tutto: mascherine, disinfettanti e altri equipaggiamenti protettivi. A metà febbraio oltre 1.700 medici e personale sanitario risultavano infetti e 6 erano morti. Per fronteggiare l’emergenza, il governo rafforzò la produzione di mascherine e altre attrezzature, convertendo la produzione di fabbriche che fino a quel momento facevano altro: simili decisioni però richiesero tempo per essere messe in pratica.

Per sostenere il personale sanitario di Wuhan, migliaia di medici furono inviati nella provincia. Alla fine, la capitale dello Hubei ricevette l’aiuto di 30mila medici e infermieri provenienti dal resto del paese, mentre altri diecimila furono trasferiti nelle altre città della regione. Ogni provincia cinese si fece carico di un particolare ospedale o di una particolare città, e gli sforzi dei medici furono celebrati dalla propaganda nazionale e dalle autorità locali.

Per molto tempo, comunque, nel centro dell’epidemia la situazione rimase gravissima, con il personale medico impegnato in turni estenuanti, la popolazione sottoposta a una severissima quarantena totale e i malati assistiti spesso in maniera precaria.

Al picco dell’epidemia oltre 15 milioni di pasti al giorno dovevano essere distribuiti agli abitanti della città, a cui era vietato uscire se non per andare nelle cliniche della febbre. Si cercò in tutti i modi di far fronte al collasso del sistema sanitario locale: per rispondere alla mancanza di ambulanze, per esempio, furono utilizzati taxi e veicoli della polizia isolati in maniera precaria con cartone e nastro adesivo.

Lo sforzo enorme a cui fu sottoposto il sistema sanitario dello Hubei emerge chiaramente guardando al tasso di letalità dell’epidemia nel suo epicentro. A Wuhan 3,8 persone infettate ogni cento sono morte, contro meno di un morto ogni cento infetti nel resto del paese.

I risultati

L’OMS ha definito gli sforzi della Cina «la più ambiziosa, agile e aggressiva campagna di contenimento di una malattia mai messa in campo nella storia». Queste imponenti misure hanno prodotto un risultato che molti oggi definiscono inaspettato.

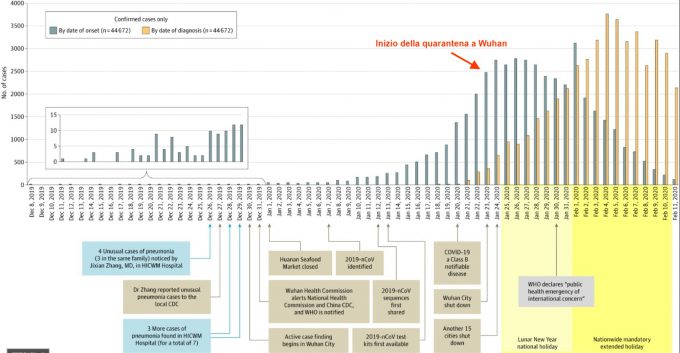

Un grafico pubblicato sul Journal of the American Medical Association ne mostra chiaramente gli effetti. Le barre gialle del grafico indicano il numero di casi confermati dai medici cinesi ogni giorno. Le linee grigie mostrano invece quando quelle stesse persone sono state infettate, un’informazione che i medici hanno ottenuto chiedendo ai pazienti quando si erano manifestati i primi sintomi. Nel grafico si vede chiaramente che mentre i contagi denunciati hanno continuato ad aumentare dopo la proclamazione della quarantena, l’insorgenza di nuovi casi (le barre grigie) prima si ferma e poi inizia rapidamente a precipitare.

Oggi, nonostante i ritardi iniziali e le difficoltà causate a Wuhan e nello Hubei dalle dimensioni dell’epidemia e dal conseguente quasi-collasso del sistema sanitario locale, il numero di casi in Cina ha smesso di crescere e lentamente la situazione sta tornando alla normalità.

Gli ospedali temporanei iniziano a essere chiusi e, nel resto del paese, le persone cominciano a tornare al lavoro. La comunità medica internazionale osserva con attenzione e preoccupazione il possibile ritorno di una “seconda ondata” del contagio, che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Per il momento, però, l’epidemia di coronavirus sembra contenibile.

Le precedenti pandemie identificate dall’OMS avevano quasi sempre attraversato il mondo senza incontrare ostacoli e avevano contagiato gran parte delle persone esposte.

La pandemia di influenza spagnola del 1918-1919, per esempio, contagiò probabilmente metà della popolazione mondiale e altrettanti furono i contagiati dall’influenza asiatica del 1958. Nel 1968-69 quasi un terzo della popolazione mondiale fu contagiata dall’influenza di Hong Kong e tra il 10 e il 20 per cento della popolazione mondiale si ammalò durante la pandemia di influenza suina del 2009. Tutte queste pandemie sono state causate da virus influenzali, i più diffusi e contagiosi che l’uomo abbia mai incontrato: così contagiosi che i rari tentativi di contenerli si sono rivelati inutili.

– Leggi anche: Le altre pandemie in Italia, raccontate dai giornali

Secondo molti il modello cinese non è riproducibile in Europa e Stati Uniti. La Cina, sostengono, è una tirannia in grado di adottare misure di contenimento senza curarsi dei diritti individuali. Può spostare risorse e concentrare gli sforzi in un modo che, per le normali democrazie, appare impossibile.

Bruce Aylward, capo della missione OMS che ha visitato la Cina a febbraio, la pensa diversamente. «In Cina si sono mobilitati come per una guerra», ha detto al New York Times: «I giornalisti dicono sempre “Beh, ma noi non possiamo farlo nel nostro paese”. Ma noi dobbiamo cambiare mentalità e iniziare a pensare in termini di dare una risposta rapida a questa epidemia. Qual è l’alternativa, alzare le mani e arrenderci?».

L’approccio coreano e quello italiano

Chi ritiene impraticabile in Occidente il modello cinese suggerisce di seguire l’esempio dell’altro paese indicato dall’OMS come “caso virtuoso”. La Corea del Sud è un paese democratico con 50 milioni di abitanti ed era il più colpito dall’epidemia prima di essere sorpassato dall’Italia una settimana fa (oggi è l’ottavo paese più colpito, superato tra gli altri da Francia e Stati Uniti).

In Corea del Sud risultano al momento solo 8.600 casi confermati e 94 morti, contro più di 47 mila casi confermati e più di quattromila morti in Italia. Come in Cina, anche in Corea i casi hanno smesso di aumentare da giorni e la curva dell’epidemia punta nettamente verso il basso.

La situazione in Corea del Sud viene spesso paragonata a quella dell’Italia, visto che il contagio è arrivato nei due paesi quasi contemporaneamente ed è stato affrontato in maniera molto diversa. In Italia il primo caso venne confermato il 30 gennaio e nelle settimane successive vennero individuati due grossi focolai in provincia di Lodi e Padova. Il 23 febbraio 11 comuni furono posti in quarantena. Nuove misure di blocco e di quarantena furono estese nei giorni successivi fino a che, l’11 marzo, nell’intero paese sono stati vietati gli spostamenti non necessari.

La Corea del Sud ha seguito una strada differente. Fin dall’inizio si rifiutò esplicitamente di ricorrere a massicce misure di quarantena. Oggi in Corea del Sud non c’è nessun blocco generalizzato dei trasporti e non ci sono divieti di uscire di casa. «Un approccio simile sarebbe parziale, coercitivo e inflessibile», ha detto una settimana fa il vice-ministro della Salute coreano, Kim Gang-lip.

Al momento alcuni condomini particolarmente colpiti dall’epidemia sono sottoposti a quarantena, ma a parte la città di Daegu, dove ristoranti e altri luoghi di ritrovo sono stati chiusi, il resto del paese funziona più o meno normalmente.

Invece che sulla quarantena, il governo coreano si è concentrato sul cosiddetto “contact tracing”, cioè l’identificazione, l’esame e l’eventuale isolamento di tutti i contatti avuti dalle persone infette. L’obiettivo di questa strategia è individuare una a una le persone infette e di metterle in quarantena, in modo da bloccare il contagio sul nascere.

È una strategia simile a quella del governo cinese, ma dove in Cina sono stati mobilitati impiegati pubblici e autisti di autobus per misurare la temperatura corporea a milioni di persone, la Corea del Sud ha utilizzato un metodo più raffinato. Grazie a leggi sulla tutela della privacy piuttosto deboli (e nelle quali nuove eccezioni sono state introdotte in queste settimane), il governo ha potuto usare le immagini delle telecamere di sicurezza, i dati delle carte di credito e quelli degli smartphone per ricostruire gli spostamenti effettuati da tutti coloro che sono risultati infetti.

Le informazioni sono state poi rese pubbliche, in modo che chiunque si fosse trovato a passare negli stessi posti nello stesso momento di un contagiato avesse la possibilità di farsi visitare. Scaricando un’applicazione per smartphone è possibile ricevere in tempo reale le informazioni su tutti i casi noti e di contagio e sui loro spostamenti.

Per fare un’analogia, è come se nella lotta alla pandemia la Cina avesse utilizzato un grosso e pesante martello, mentre la Corea del Sud avesse preferito ricorrere a un bisturi.

Per fare un lavoro efficace di “contact tracing” è necessario testare moltissime persone, e il numero di test effettuati in Corea è un’altra delle ragioni indicate spesso come spiegazione del suo successo nel contenere l’epidemia.

Nel paese sono stati fatti oltre 300 mila tamponi, il numero più alto al mondo rapportato alla popolazione, il doppio di quanti ne siano stati fatti in Italia. Grazie a questa strategia di test di massa e “contact tracing”, la Corea è divenuto uno dei principali modelli per affrontare l’epidemia secondo l’OMS.

Lunedì il capo dell’Organizzazione ha rimproverato Europa e Stati Uniti, senza nominarli direttamente, sostenendo che le misure di “distanziamento sociale” sono sempre più diffuse, ma invece non si stanno facendo abbastanza test e non si sta realizzando un adeguato “contact tracing”. Per i paesi che stanno affrontando la pandemia, ha detto Ghebreyesus, il messaggio dell’OMS è «fare test, fare test e fare ancora test». Parole che, secondo molti, sono un riferimento esplicito alla strategia sudcoreana.

Anche grazie a questa continua pressione, il numero di test effettuati in Occidente sta aumentando. Nell’ultima settimana l’Italia ha moltiplicato il numero di test effettuati, arrivando questa settimana a oltre 160 mila, ma non è chiaro quanto questo numero possa essere ulteriormente incrementato.

Ci sono barriere difficili da superare, in termini di numero di laboratori e di personale che è possibile impegnare nella realizzazione dei test. In Europa e negli stati democratici ci sono poi ovvie barriere nel mobilitare la macchina dello stato come è stato fatto in Cina, e sembra quindi difficile che in paesi come l’Italia o la Francia vedremo presto impiegati delle poste o autisti di autobus reclutati per misurare la temperatura dei sospetti contagiati casa per casa.

– Leggi anche: A chi stiamo facendo il tampone?

Anche quello coreano rischia di essere un esempio difficile da imitare per i paesi europei: il primo focolaio sviluppatosi in Corea era concentrato tra gli aderenti a un gruppo religioso. Se questo all’inizio ha causato dei problemi (i membri del gruppo considerano la malattia un peccato e preferiscono nascondere il fatto che non si sentono bene), alla fine ha di fatto facilitato moltissimo il lavoro di contact tracing: circa 4 mila degli 8 mila coreani infetti sono risultati legati direttamente o indirettamente al gruppo religioso.

La Corea del Sud, inoltre, così come molti altri paesi dell’Asia orientale, partiva con conoscenze e capacità su come affrontare epidemie di coronavirus molto superiori alle nostre.

Nel 2003, Corea del Sud, Giappone, Taiwan e Singapore affrontarono la SARS, la prima epidemia causata da un coronavirus, e da allora hanno adottato numerosi protocolli e strutture sanitarie per combattere simili epidemie. La Corea del Sud, poi, ha sperimentato un’epidemia di MERS nel 2015 che ha funzionato come una sorta di prova generale per quello che vediamo oggi e ha spinto i governi degli ultimi cinque anni a rafforzare ulteriormente le difese contro le epidemie.

Chi spera di veder cambiare in breve tempo le strategie di contenimento in Europa e Stati Uniti, quindi, rischia di rimanere deluso. Ci sono limiti alle nostre capacità di mobilitazione e di analisi che è difficile superare, soprattutto in situazioni di emergenza. Solo il tempo ci dirà se un approccio meno massiccio di quello cinese e meno sofisticato di quello sudcoreano sarà sufficiente a contenere l’epidemia.