Il Ruanda raccontato da Carol Guzy

I ricordi e le foto della pluripremiata giornalista del Washington Post che seguì uno dei più sanguinosi genocidi degli ultimi decenni

di Anup Kaphle - Washington Post

Durante il genocidio del 1994 in Ruanda, durato circa cento giorni, più di un milione di persone cercarono rifugio verso ovest nell’allora Zaire (oggi si chiama Repubblica Democratica del Congo). I ruandesi arrivati lì facevano parte di etnie diverse: c’erano i Tutsi – per esempio – che erano fuggiti dagli estremisti Hutu, e c’erano gli Hutu che temevano persecuzioni dal “Fronte Patriottico del Ruanda”, il partito di sinistra ruandese la cui dirigenza era a maggioranza Tutsi. Il gruppo degli Hutu presenti nei campi per rifugiati comprendeva anche molte persone responsabili del genocidio, molte delle quali facevano parte dell’esercito ruandese o del gruppo paramilitare Interahamwe: usavano gli stessi campi come base per attaccare i nuovi arrivati di etnia Tutsi.

Alcuni rifugiati ruandesi pigiati in un camion (Carol Guzy/Washington Post)

Alcuni rifugiati ruandesi pigiati in un camion (Carol Guzy/Washington Post)

Nel 1996, poiché gli estremisti Hutu – aiutati dai ribelli Mai-Mai dello Zaire – continuavano ad attaccare i Tutsi, quasi un milione di rifugiati lasciò i campi e tornò in Ruanda. A causa della scarsità dei trasporti pubblici, molti dovettero fare il viaggio a piedi. Carol Guzy, una giornalista del Washington Post che ha vinto più premi Pulitzer di ogni altro suo collega, seguì quel viaggio per il giornale, unendosi ai rifugiati che tornavano in Ruanda.

Abbiamo chiesto a Guzy un paio di cose riguardo i suoi due viaggi in Ruanda (ci tornò nel 1999) e abbiamo messo insieme alcune delle sue più belle foto di quel reportage.

Hai seguito l’esodo dei ruandesi da quello che allora era lo Zaire. Qual è la prima cosa che ti viene in mente, riguardo quel reportage?

Ricordo molto bene il numero pazzesco di persone esauste e vestite di stracci: si muovevano come una sorta di branco – cosa che mi sembrò piuttosto “biblica”. Sembravano una specie di stormo di uccelli; a un certo punto migliaia di persone si radunavano per attrezzare un campo provvisorio, e la mattina dopo erano già scomparsi, andati avanti nell’infinito tragitto che li avrebbe ricondotti a casa loro. Le scene più dolorose erano quelle dei figli che si accoccolavano accanto ai propri genitori morenti, ai lati della strada, ascoltandone gli ultimi respiri. Come accade sempre, sono le persone che non c’entrano nulla a soffrire per le guerre fra etnie e altri conflitti violenti le cui ragioni non riescono a capire. Sono loro che subiscono le conseguenze della “compassione selettiva”, quella di un gruppo di persone che decide chi merita la propria pietà o no sulla base del “crimine” di essere diverso.

È piuttosto strano, inoltre, sapere che un paese chiamato “Zaire” non esiste più sulle cartine moderne.

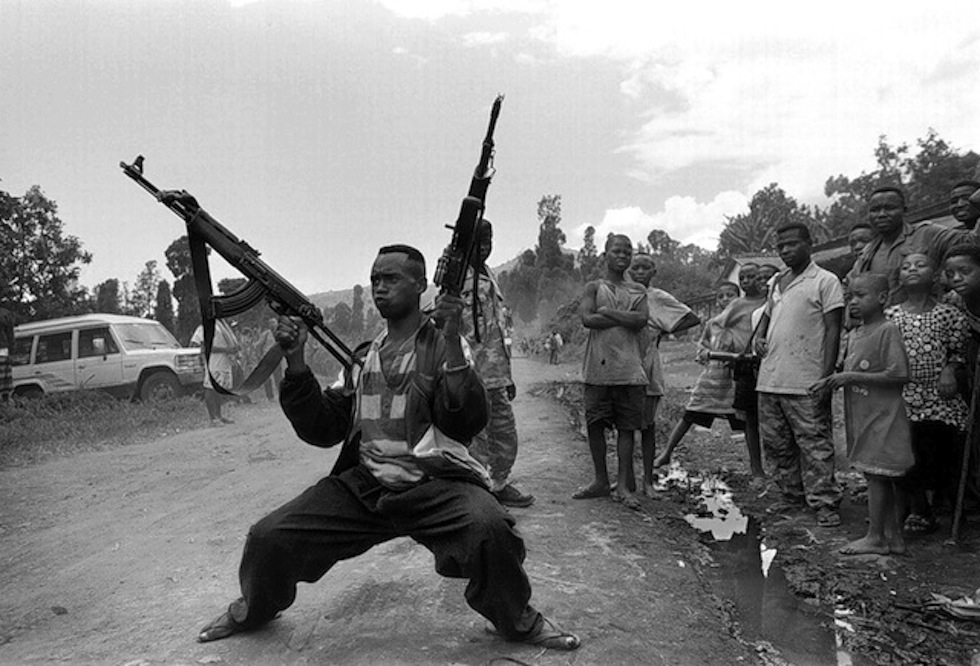

Un soldato ribelle del gruppo Mai-Mai al posto di blocco di un campo per rifugiati (Carol Guzy/Washington Post)

Un soldato ribelle del gruppo Mai-Mai al posto di blocco di un campo per rifugiati (Carol Guzy/Washington Post)

Cosa ti ha spinto a tornare in Ruanda tre anni dopo?

In generale, è essenziale per un giornalista non perdere di vista una storia. Queste persone hanno continuato a soffrire anche dopo essere state sui titoli dei giornali: non hanno la possibilità di cambiare canale o girare pagina quando sono annoiati da una certa storia. La comunità mondiale molte volte sposta l’attenzione su una storia diversa, mentre i problemi per le persone coinvolte in quella precedente continuano: credo sia fondamentale, comunque, tenere aggiornati i lettori e continuare a raccontare una data storia. Far sapere come una vicenda si evolve e si conclude. Molti lettori mi hanno detto che ripensano spesso a qualche storia che li ha colpiti particolarmente: il nostro lavoro consiste nel dare loro spazio e visibilità.

Un rifugiato ruandese chiede aiuto in un campo provvisorio appena dentro i confini del Ruanda (Carol Guzy/Washington Post)

Un rifugiato ruandese chiede aiuto in un campo provvisorio appena dentro i confini del Ruanda (Carol Guzy/Washington Post)

In un’intervista in seguito al tuo viaggio del 1999 dicesti: «guardando le foto scattate in Ruanda possiamo piangere e arrabbiarci per le varie ingiustizie, ma anche celebrare la vita di ogni giorno – il suo mistero, la sua magia – che la rendono materiale da letteratura». C’è una foto in particolare che ti rende orgogliosa del tuo reportage?

Esiste una sorta di mentalità del tipo “diamo addosso all’intermediario”, riguardo i media che mostrano fotografie “forti”. Assistere ad azioni disumane mentre si mangiano i cereali a colazione può essere difficile, opprimente: questo si traduce in rabbia verso la stampa. Ma per molte persone al mondo non esistono i cereali a colazione, così come non esiste la libertà dalla paura, e forse è questo che la società dovrebbe trovare doloroso. Le fotografie non sono il problema; è la realtà che mostrano, a esserlo.

Ad ogni modo, siamo anche tenuti ad offrire un certo equilibrio nelle notizie che diamo, e non concentrarci solo sul dolore: dobbiamo dare spazio anche ai piccoli frammenti di speranza e coraggio intrinsechi in ogni storia. Cose come le famiglie che si ritrovano, la forza d’animo durante un viaggio tosto (soprattutto nei ragazzi), per me sono state piuttosto toccanti. Per la maggior parte delle persone a questo mondo, sono certa, non c’è nessun luogo come la propria casa.

Un rifugiato ruandese viene accolto da un amico di ritorno dallo Zaire

Un rifugiato ruandese viene accolto da un amico di ritorno dallo Zaire