In Europa la “Via della Seta” cinese non ha funzionato

È uno dei motivi per cui l'Italia ora vorrebbe uscire dal grande progetto infrastrutturale annunciato da Xi Jinping nel 2013

di Eugenio Cau

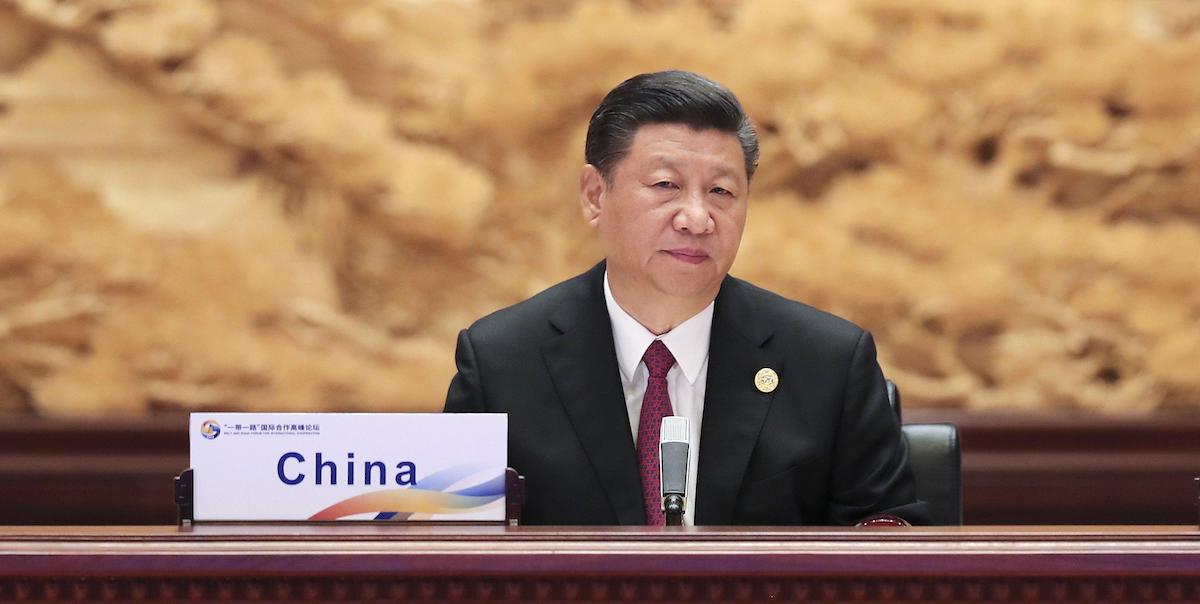

Con ogni probabilità nelle prossime settimane l’Italia diventerà il primo paese a uscire dalla Belt and Road Initiative (BRI), dopo essere stato il primo e unico paese del G7 a esservi entrato, nel 2019. La Belt and Road Initiative è un grande progetto infrastrutturale annunciato dal presidente cinese Xi Jinping nel 2013, che prevede l’investimento di centinaia di miliardi di dollari in vari paesi con l’obiettivo esplicito di rafforzare le infrastrutture commerciali nel mondo, e con quello implicito di espandere l’influenza della Cina su numerosi paesi tra Africa, Asia ed Europa.

La decisione dell’Italia di uscire dalla BRI, nota anche come “Via della Seta”, ha motivazioni legate alla politica interna e al cambio degli orientamenti del governo, ma è anche il segnale del fatto che ormai da un paio d’anni in tutta Europa il grande progetto della Cina che prevede investimenti in tutto il mondo è accolto con maggiore freddezza: molti paesi che vi avevano aderito stanno riconsiderando le proprie scelte, anche se al momento l’Italia è l’unica che si prepara davvero a uscire dal progetto.

Le ragioni sono sia politiche sia economiche. L’accoglienza della BRI in Europa risente del cambiamento di clima politico a livello internazionale, in cui la maggior parte dei paesi dell’Occidente ha cominciato a vedere la Cina non più come un normale partner commerciale, ma come un potenziale avversario da trattare con cautela. Ma buona parte dei problemi della BRI riguardano soprattutto il fatto che in Europa le promesse di investimenti e di sviluppo economico fatte dalla Cina si sono materializzate in minima parte: in questi anni i paesi europei che hanno aderito alla BRI non hanno ottenuto quasi nessun vantaggio economico rispetto a quelli che ne sono rimasti fuori, e questo alla lunga sta provocando una certa disillusione.

– Leggi anche: Il governo Meloni ha un problema con la “Via della seta”

I paesi membri dell’Unione Europea che sono entrati nella BRI firmando un “memorandum d’intesa” sono 17 e appartengono tutti all’Europa dell’est o del sud, con l’unica eccezione del Lussemburgo. Sono: Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. (In realtà sul numero esatto di paesi europei entrati nella BRI c’è da anni una grossa incertezza, perché il governo dell’Austria non ha mai né smentito né confermato di aver firmato il memorandum: in questo caso sarebbero 18 e non 17).

Di fatto, in nessuno di questi 17 paesi la BRI ha portato grossi vantaggi economici e commerciali: «Per l’Europa, a livello economico la BRI è stata una scatola vuota in cui hanno contato soprattutto le velleità politiche cinesi», dice Giulia Pompili, giornalista del Foglio esperta di Asia orientale che si occupa da tempo dei rapporti tra Italia e Cina. «I paesi che hanno firmato si sono poi accorti che gli accordi commerciali si potevano fare anche fuori, senza i compromessi politici fatti con l’ingresso nella BRI».

Da questo punto di vista il caso dell’Italia è piuttosto emblematico. Come ha notato di recente un articolo pubblicato su lavoce.info, l’Italia «non ha sostanzialmente tratto alcun vantaggio dalla partecipazione alla iniziativa cinese».

Il memorandum d’intesa con la Cina firmato nel 2019 dal governo di Giuseppe Conte per entrare nella BRI conteneva 29 accordi secondari che descrivevano patti economici in alcuni settori o progetti specifici da realizzare in Italia. Le analisi successive però hanno mostrato che buona parte di questi accordi era tra entità che avevano già rapporti, e che dunque non avevano davvero bisogno del sostegno della BRI. In altri casi il memorandum faceva riferimento a progetti che non sono stati realizzati da aziende cinesi. È il caso per esempio della diga foranea di Genova, cioè il nuovo imponente sistema di sbarramento da costruire di fronte al porto: era citata tra i grandi progetti che sarebbero stati realizzati con la BRI, ma quando poi uscì il bando pubblico per la sua realizzazione l’azienda di stato cinese China Communications Construction Company (CCCC) arrivò settima nella gara d’appalto, e la diga foranea andò ad altri.

– Leggi anche: Le inchieste sugli appalti della diga foranea di Genova

La scarsa efficacia economica della BRI si vede dai dati. Nel 2022 le esportazioni italiane verso la Cina sono aumentate di poco, da 14,5 miliardi a 18,5 miliardi di euro, mentre quelle della Cina verso l’Italia hanno visto un aumento decisamente più consistente: da 33,5 a 50,9 miliardi di euro nello stesso periodo. Soprattutto, scrive lavoce.info, «gli investimenti diretti esteri della Cina in Italia sono crollati da 650 milioni di dollari nel 2019 ad appena 20 milioni di dollari nel 2020, con un lieve aumento nel 2021 (33 milioni di dollari)». Qui bisogna considerare ovviamente l’arrivo delle difficoltà economiche provocate dalla pandemia da coronavirus, che ha ridotto gli investimenti cinesi un po’ dappertutto. Ma anche in questo contesto di calo generalizzato, l’Italia è dietro a molti altri paesie europei.

Il fatto è che i principali paesi europei beneficiari di investimenti cinesi non fanno parte della BRI: secondo la società di analisi Rhodium, nel 2022 quasi il 70 per cento degli investimenti cinesi in Europa, sia diretti sia indiretti, è andato a Regno Unito, Germania e Francia, cioè tutti paesi che non sono entrati nella BRI. Tra il 2019 e il 2022 gli investimenti cinesi in Germania sono aumentati più che in Italia.

«Rispetto alle promesse e alle aspettative i risultati della BRI in Europa sono stati scarsi», dice Francesca Ghiretti, ricercatrice del centro studi tedesco MERICS. Di fatto, dice Ghiretti, l’ingresso nella BRI è stato soprattutto un «gesto politico», in cui i paesi europei hanno aderito all’iniziativa cinese nella speranza che mostrandosi vicini alla Cina avrebbero ottenuto dei vantaggi economici. Questi vantaggi però non sono mai arrivati.

Ghiretti fa anche alcune distinzioni. I paesi dell’Europa dell’est, che costituiscono il grosso dei membri europei della BRI, sono stati anche quelli che sono entrati per primi, tra il 2014 e il 2017. Allora la spinta della Cina verso gli investimenti era più decisa, anche perché il progetto era recente e il governo cinese voleva mostrare il suo coinvolgimento. «Ma presto è arrivata la delusione, perché le grandi promesse spesso non si sono materializzate. La Cina era un investitore relativamente nuovo nell’Europa dell’est, poco abituato ad avere a che fare con i partner locali. Gli investitori cinesi si sono accorti che spesso i ritorni non erano quelli sperati».

Come mostrano i dati di Rhodium, gli investimenti cinesi nell’Europa dell’est negli ultimi dieci anni si sono sempre mantenuti attorno al 5 per cento del totale (con le sole eccezioni del 2020 e del 2022, dove gli investimenti sono aumentati notevolmente perché legati ad alcuni progetti specifici).

Ai problemi economici si sono poi andati ad aggiungere i problemi politici. A partire dal 2017, quando l’amministrazione statunitense di Donald Trump fece partire un’ampia guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, l’atteggiamento nei confronti della Cina e delle sue attività economiche in Occidente cominciò a cambiare. La percezione della Cina era peggiorata notevolmente anche a causa delle politiche sempre più aggressive e autoritarie del presidente Xi Jinping, delle notizie sull’oppressione della popolazione uigura nella regione dello Xinjiang, e sulla repressione dei movimenti democratici a Hong Kong, per esempio.

A partire dal 2017, per un paese occidentale fare affari con la Cina è diventato sempre più problematico.

La guerra in Ucraina ha ulteriormente peggiorato la situazione, soprattutto agli occhi dei paesi dell’Europa dell’est che sono molto vicini alla causa ucraina: il sostegno politico e diplomatico che la Cina sta fornendo all’invasione russa in questi mesi ha azzerato tutto il capitale politico che la Cina era riuscita ad accumulare nell’Europa orientale in questi anni. Secondo alcuni analisti, a causa della guerra in Ucraina la Cina «sta perdendo l’est Europa», e questo potrebbe avere effetti anche sugli strumenti di cooperazione economica come la BRI.

Alcuni paesi hanno anche cominciato a temere che gli investimenti cinesi in certe aziende che operano in settori particolarmente importanti o strategici siano in realtà un modo per ottenere tecnologie sviluppate da aziende europee, quelli che si chiamano a volte trasferimenti tecnologici. Nel 2017, per esempio, divenne molto celebre il caso di Kuka, azienda tedesca che era una delle più avanzate al mondo nella robotica e che fu acquisita da un gruppo cinese, tra grosse polemiche. Da allora l’Unione Europea ha impostato nuovi sistemi di tutela alle acquisizioni di aziende strategiche, e anche i singoli governi si sono fatti più cauti. Negli ultimi anni, per esempio, il governo italiano ha usato più volte il cosiddetto “golden power”, cioè la facoltà di bloccare alcune operazioni societarie per tutelare l’interesse e la sicurezza nazionali. Quasi sempre il “golden power” è stato usato contro la Cina.

Insomma, la decisione dell’Italia di uscire dalla BRI, benché abbia motivi soprattutto politici, è anche giustificata da un’ampia serie di ragioni economiche, che sono più o meno le stesse per tutta Europa: la BRI non è riuscita a rispettare le promesse di sviluppo economico e opportunità di investimenti. Al momento, non sembra che le cose possano migliorare, anzi: «Ora che l’economia cinese si trova in forte crisi e che il miracolo economico cinese sembra essere agli sgoccioli, è molto difficile che possano tornare i flussi di capitale e gli investimenti che si speravano nel 2019», dice Giulia Pompili.

A questa tendenza generale europea c’è una sola eccezione, l’Ungheria: è l’unico paese che, secondo i dati, sembra aver beneficiato in maniera consistente dell’ingresso nella BRI.

Secondo Ghiretti, quest’eccezione ha una giustificazione soprattutto politica: il governo illiberale del primo ministro Viktor Orbán ha deciso di costruire una relazione solida con la Cina, «e questa relazione in qualche modo sta pagando». Secondo i dati di Rhodius, l’Ungheria è il quarto paese in Europa per quantità di investimenti cinesi (dopo i già citati Regno Unito, Germania e Francia) ed è diventata la sede di alcuni importanti progetti della BRI: la ferrovia che collegherà Budapest a Belgrado, per esempio, è uno dei progetti infrastrutturali più importanti e costosi della storia recente del paese. È comunque un progetto sul quale pesano grossi sospetti di corruzione e sostenibilità, e soprattutto è finanziato a debito: la banca di stato cinese Exim ha prestato all’Ungheria l’85 per cento dei fondi necessari, ma poi lo stato ungherese dovrà ripagare tutto.