Dietro il palco della Scala

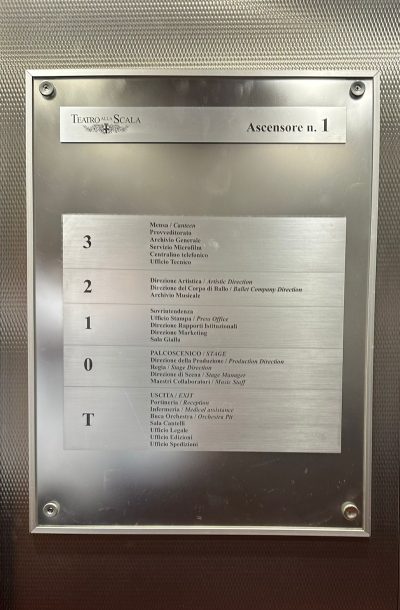

«La complessità artistica, ma anche burocratica ed economica, della macchina è evidente già leggendo la targa d’argento dell’ascensore. Quando arrivi, però, ti accorgi che tutti parlano sottovoce e nessuno sembra trafelato, anche nei giorni che precedono la presentazione della stagione 2023/2024. Tutti, non soltanto le ballerine, sembrano camminare in punta di piedi. È un brusio ovattato, il sottofondo di un ambiente di lavoro dove la ritualità, i ruoli e i poteri sono molto importanti»

Dicono che a Milano la stazione assomigli a un teatro e il teatro a una stazione. E in effetti la metafora di una macchina altamente complessa di cui si percepisce soltanto la superficie, è abbastanza adatta a descrivere il Teatro alla Scala, che tutti conoscono ma del cui funzionamento nessuno, o quasi, sa niente. Dietro la facciata neoclassica disegnata da Giuseppe Piermarini alla fine del Settecento, è un sorprendente brulicare di cose e persone. Intorno ai tornelli dell’ingresso, il giorno in cui sono arrivato, si affollavano in decine e decine, in gran parte giovani, ingaggiati per l’Ottava di Gustav Mahler, una delle più gigantesche sinfonie della storia, eseguita a Monaco nel 1910 con 810 tra cantanti, coristi e orchestrali diretti dallo stesso Mahler, e appena rimessa in scena alla Scala, dove mancava dal 1980, con 360 persone sul palco per inaugurare la nuova camera acustica in durissimo legno okumé.

Il direttore musicale Riccardo Chailly inaugura la nuova camera acustica in legno okumé con la Sinfonia in Mi bemolle maggiore n. 8 di Gustav Mahler per orchestra, soli, coro di voci bianche e due cori misti, detta anche la “Sinfonia dei mille”. 19 maggio 2023 (Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala)

Ma in via Filodrammatici c’è via vai anche nei giorni normali. Il Teatro alla Scala ha 835 dipendenti di cui 121 orchestrali, 100 nel coro, 77 nel corpo di ballo, 21 maestri collaboratori, 5 dirigenti, 30 quadri, 145 impiegati, 206 operai da palcoscenico, 93 per scenografie e costumi, 37 per servizi e manutenzione. Alcuni lavorano nei laboratori Ansaldo in zona porta Genova, altri ai magazzini di Pero, ma esistono uffici anche in via Pellico e via Torino, che saranno trasferiti nella sede principale quando, nella prossima primavera, la ristrutturazione dell’edificio progettata da Mario Botta nel 2000 sarà finalmente conclusa.

I lavoratori sono rappresentati da un sindacato così potente – uno degli ultimi in Italia – da essere diventato potere, cioè da partecipare alle decisioni. Al di là delle voci che tutti smentiscono (come l’“indennità parrucche”, che riconoscerebbe un extra per il fastidio di indossarle) e degli anacronismi (orari molto rigidi per gli intervalli ed extra anche per minime coreografie), è un fatto che ogni stagione debba essere presentata al sindacato per approvazione prima che al Consiglio di amministrazione. Un altro fatto è che il contratto è scaduto nel 2020 ed è stato appena proclamato lo stato di agitazione. Oltre agli assunti lavorano alla Scala circa 200 “intermittenti” che sono consulenti, co.co.co, cantanti, direttori, musicisti e comparse (per esempio, c’è un signore che si aggira per Milano su una bicicletta ricoperta di campanelli e viene ingaggiato ogni volta che un’opera richiede un vecchio con la barba bianca).

La complessità, artistica, ma anche burocratica ed economica, della macchina è evidente già leggendo la targa d’argento dell’ascensore. Quando arrivi, però, ti accorgi che a differenza di quanto accade in una stazione, tutti parlano sottovoce e nessuno appare trafelato, anche se sono i giorni che precedono la presentazione della stagione 2023/2024. Tutti, non soltanto le ballerine, sembrano camminare in punta di piedi forse per impedire ai rumori di inquinare i suoni e di interferire con la musica che si prepara ad andare in scena. È un brusio ovattato, il sottofondo di un ambiente di lavoro dove la ritualità sembra centrale, e ruoli e poteri molto importanti.

Non ci si può orientare alla Scala se non si parte dalla differenza tra teatri di stagione e teatri di repertorio, le due grandi categorie in cui si dividono i teatri d’opera. La Scala, come tutti i teatri italiani, è un teatro di stagione, cioè fa pochi titoli all’anno ma quasi tutti nuovi. Nella stagione appena presentata, che debutterà con il Don Carlo di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly il 7 dicembre 2023, giorno di Sant’Ambrogio, patrono di Milano, le novità saranno dieci su quattordici titoli complessivi. L’Opera di Stato di Vienna, invece, che è il più grande teatro di repertorio del mondo, arriva a fare anche quaranta titoli all’anno di cui solo sette o otto nuovi. Di conseguenza a Vienna (o Monaco) la rotazione è continua e più titoli sono in calendario contemporaneamente, mentre alla Scala (o al Maggio fiorentino) va in scena un’opera per volta.

Questa diversa impostazione ha generato (o è generata da) una differenza nella fruizione: a Vienna il pubblico è abituato a rivedere le stesse opere, può andare allo stesso Flauto magico anche tre volte all’anno, mentre alla Scala l’attenzione si concentra sul singolo spettacolo, di cui si valuta ogni volta, per applaudirla o fischiarla, la direzione, la regia, l’interpretazione e l’allestimento, cioè i costumi e la scenografia. Ma la differenza ha una ricaduta fortissima sull’organizzazione del lavoro e sulla macchina produttiva. Le orchestre dei teatri di repertorio di solito non hanno bisogno di provare perché eseguono le stesse opere di continuo. Quelle dei teatri di stagione, invece, provano sempre. Uno dei problemi più grandi della Scala, infatti, sono i turni in sala affollatissimi perché, per come è costruito il palcoscenico, è impossibile provare mentre gli operai montano o smontano le scene. Per questo si attende con impazienza l’inaugurazione della nuova sala prove che nella primavera 2024 sostituirà quella attuale, che ha i soffitti bassi e un’acustica pessima.

La sala prove del ballo vista attraverso il cantiere della Scala (Giovanni Hänninen©Teatro alla Scala)

Al di là di queste differenze, la domanda è quale dei due modelli di teatro sia più attrezzato per il presente. Uno che li ha sperimentati entrambi è Dominique Meyer, sovrintendente e direttore artistico della Scala dal 2020, ma direttore a Vienna nel decennio precedente e, prima, all’Opéra di Parigi. (Meyer decadrà nel marzo 2025 perché la norma del governo che ha fissato a settant’anni l’età della pensione per i sovrintendenti non gli consentirà un secondo mandato alla Scala). «Ogni città in cui ho lavorato è convinta di avere il migliore teatro del mondo», dice sottovoce con il suo accento francese, «e penso sia bene non contraddire questa convinzione». L’impressione nettissima, però, è che consideri i teatri di repertorio molto più efficienti, perché puntare sulle novità ha costi molto alti in termini economici e organizzativi, al punto da rendere difficile – ma questo lo aggiungo io – garantire la stessa qualità per tutte le produzioni.

Perfino la musica si fonda su questioni molto pratiche. Meyer mi spiega che secondo lui esiste un parametro fondamentale, ma mai misurato, per valutare l’efficienza di un teatro d’opera. È il rapporto tra il boccascena, cioè lo spazio dove si esibiscono gli artisti, il resto del palcoscenico, cioè l’area dove vengono montate le scenografie, e, soprattutto, le zone di stoccaggio, che permettono di tenere pronti più allestimenti e aumentare la rotazione. Il problema è relativamente nuovo perché fino agli anni Cinquanta le scene erano dipinte, dunque occupavano poco spazio e si montavano in fretta. E in effetti la visione del palcoscenico in un giorno qualsiasi è impressionante: decine di operai sono al lavoro in un’area così ampia da fare apparire piccola la sala che intravedi là in fondo. Lavorano sotto una gigantesca torre cava da cui pendono i teloni neri su cui saranno montate le scene. Intorno, sui lati, ci sono scenografie giganti, e l’arco monumentale della camera acustica che va montata ogni volta.

Il pittore Giorgio De Chirico ritocca il fondale della scena di Mefistofele di Arrigo Boito nel 1952

Questa vastità però non basta, perché la novità più attesa da tutti alla Scala, dirigenti, tecnici e operai, è l’apertura di un’ulteriore grande area del palcoscenico insonorizzata dove poter scaricare e montare le scene anche quando in sala si prova. L’inaugurazione, prevista il 17 ottobre, consentirebbe di diminuire “le notti”, cioè il lavoro straordinario notturno degli operai, che incide molto sul costo del lavoro.

Non tutto è organizzazione, ovviamente. Alla base della differenza tra stagione e repertorio c’è anche una diversa concezione dell’opera, e forse dell’arte: in Italia, e alla Scala in particolare, è forte l’enfasi sul singolo artista, che sia il direttore, il regista, il tenore o il soprano, mentre nel Nord Europa, e a Vienna in particolare, l’attenzione è più sull’orchestra, cioè sul lavoro collettivo che sta dietro alla musica. La centralità del direttore d’orchestra alla Scala è dovuta anche ad Arturo Toscanini, che diede vita alla riforma del teatro che perdura fino a oggi.

Fu Toscanini, un centinaio di anni fa, a trasformare la Scala in Ente autonomo statale (oggi è del Comune), espropriando i palchettisti – cioè chi aveva comprato un palco nel teatro – che l’avevano fondata e possedevano, a internazionalizzare l’orchestra con una tournée negli Stati Uniti, portare a Milano Debussy e a fare trionfare Wagner. In breve si spensero le luci in sala perché l’ascolto si caricasse di sacralità. Il processo fu parallelo al ricambio del pubblico: nell’Ottocento, quando i palchettisti erano gli aristocratici milanesi, in sala si gozzovigliava, giocava a carte, mangiava, beveva e amoreggiava. Quando, via via, i palchi furono conquistati dai nuovi ricchi, cioè dalle grandi famiglie borghesi e dagli industriali tessili come i Crespi, in sala si fece silenzio, probabilmente anche per darsi un tono distinto.

La tradizione del direttore-demiurgo continuò per tutto il dopoguerra con Victor De Sabata, Gianandrea Gavazzeni, Claudio Abbado e Riccardo Muti, affiancati da soprani e tenori leggendari come Maria Callas, Renata Tebaldi, Mario Del Monaco, Luciano Pavarotti, Placido Domingo; coreografi e ballerini tra cui Leonide Massine, George Balanchine, Rudolf Nureyev, Carla Fracci e Luciana Savignano; e registi come Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Pier Luigi Pizzi e Luca Ronconi. Dietro le star e le luci, però, la struttura rimase inalterata, basata sulle stesse tre figure di comando: il sovrintendente, nominato dal Consiglio di amministrazione per occuparsi dell’amministrazione, organizzazione e finanza; il direttore artistico, nominato dal sovrintendente per programmare la stagione, cioè scegliere opere, direttori e cantanti; e il direttore musicale, sempre scelto dal sovrintendente, per dirigere l’orchestra e, se disponibile, collaborare alla programmazione e alle scelte artistiche.

– Leggi anche: Cose spiegate bene – Teatro

Fino a Claudio Abbado, cioè fino al 1986, il direttore artistico della Scala è stato ufficialmente anche il direttore musicale. Le due figure hanno continuato a coincidere di fatto fino al 2005, cioè nell’era di Riccardo Muti che è stato soltanto il direttore dell’orchestra, ma secondo la leggenda arrivava anche a controllare i colletti delle maschere. Dall’arrivo nel 2005 di Stéphane Lissner, primo dei tre ultimi sovrintendenti stranieri, a coincidere sono le cariche di sovrintendente e quella di direttore artistico, come avviene nella maggior parte dei teatri europei. Sembra una questione nominalistica, invece è un cambiamento che in un certo senso ha spostato il peso dalla direzione d’orchestra alla gestione dell’intera macchina. Lissner, che aveva Daniel Barenboim come direttore musicale, creò però la carica del direttore generale, una figura operativa da cui passavano tutte le cinque direzioni della Scala (artistica; amministrativa; marketing; immobili e sicurezza; risorse umane). Nel 2015 arrivò Alexander Pereira e nel 2020 appunto Meyer, entrambi con Riccardo Chailly all’orchestra, che è un direttore più concentrato sulle proprie opere che attento alla programmazione della stagione.

Come detto, l’impressione di un estraneo è che tutto avvenga in modo soffuso. Nei corridoi del primo piano, per esempio, stanno per essere portati via gli arredi dell’ufficio di Maria Di Freda, la potentissima direttrice generale nominata da Lissner che è andata in pensione e il cui ruolo è appena stato abolito da Meyer. Significa che il sovrintendente ha assorbito sotto di sé l’intera gestione operativa, distribuendo le deleghe che prima facevano capo al direttore generale ai direttori delle cinque direzioni a cui va aggiunta un’altra struttura che accorpa ufficio stampa, sito web, edizioni e archivi storico e artistico.

I lavori in via Verdi (Giovanni Hänninen ©Teatro alla Scala)

Un altro passaggio importante è la nascita della Fondazione Teatro alla Scala: nel 1997 la riforma Veltroni trasformò l’Ente autonomo voluto da Toscanini in una fondazione di diritto privato, con il consiglio di amministrazione presieduto dal sindaco di Milano perché il teatro appartiene al Comune. Oggi quindi nel Cda, oltre a Beppe Sala e al sovrintendente, ci sono due membri di nomina ministeriale, Francesco Micheli e Maite Carpio Bulgari, un rappresentante della Regione Lombardia, Nazzareno Carusi, e una serie di soci sostenitori tra cui Giovanni Bazoli di Intesa Sanpaolo, Claudio Descalzi, amministratore di Eni, e Alberto Meomartini, presidente di Saipem.

Dall’ultimo bilancio risulta che nel 2022 il fatturato della Scala è stato di 117.400.000 di euro (più o meno come quello del Riso Gallo o una cinquantina di milioni in meno delle Librerie Feltrinelli) con un attivo di 700 mila euro. Facendo un calcolo brutale, ognuno dei quattordici titoli del 2022 è costato in media 1.200.000 euro e ne ha incassati 1.600.000 tra biglietti e diritti; ognuno degli ottantadue spettacoli è costato 203 mila euro e ne ha incassati 276 mila, di cui 216 da biglietti e il resto da diritti audio/video. Ma oltre ai costi variabili (per l’allestimento e gli artisti) ci sono quelli fissi (per il personale), che pesano circa due terzi del totale. L’idea è che i primi siano coperti da entrate variabili, quindi da biglietti, abbonamenti e diritti (il merchandising pesa pochissimo, come in ogni teatro), e i secondi da entrate fisse, cioè dallo Stato e dagli sponsor. Ed è stata proprio la possibilità di ricevere soldi dagli sponsor, cioè da privati, con tutto quel che ne consegue in termini di etica, opportunità e immagine, la ragione vera della trasformazione della Scala in fondazione di diritto privato.

Oggi le entrate sono divise in tre parti quasi uguali: i biglietti portano in cassa un po’ meno del 30%, i contributi del Fondo Unico per lo Spettacolo un po’ di più, gli sponsor il 30% più o meno esatto. Gli sponsor possono essere permanenti se versano 6 milioni di euro in 5 anni (tra questi Allianz, Esselunga, Fondazione Cariplo) o sostenitori se ne danno 600 mila per un anno. Poi ci sono centinaia di privati, anche stranieri, che donano dai 2 mila ai 150 mila euro (spinti anche dall’Art Bonus voluto dal ministro Franceschini del 2014 che garantisce il 65% di deducibilità fiscale nei tre anni successivi alla donazione). Infine ci sono gli affitti della sala che viaggiano su cifre minori, ma rischiano di avere un impatto maggiore sull’immaginario.

Racconto a Lanfranco Li Cauli, il direttore marketing, del trasalimento che ho provato la sera in cui, passando per caso, ho visto la facciata illuminata di giallo e violetto come un qualsiasi negozio di via Montenapoleone per il gala di lancio del magazine Harper’s Bazaar Italia di Hearst. Li Cauli ammette che forse, per questioni logistiche, l’allestimento esterno quella sera è durato un po’ troppo, ma rivendica l’operazione anche perché il concerto per piano, di assoluta qualità, è avvenuto nel ridotto, non in sala. Ci si rende conto che l’equilibrio tra il rispetto del tempio e l’aderenza al tempo, e alle sue ragioni economiche, si gioca su una linea sottilissima, spesso scivolosa, per la quale non esistono regole fisse ma decisioni ogni volta rischiose.

Il legame tra Scala, mercato e moda ha una lunga tradizione, non solo perché Armani e Dolce&Gabbana sono nell’elenco dei fondatori. Nel 1951 la prima fu spostata dal 26 al 7 dicembre proprio come risposta dell’industria tessile lombarda al Pitti di Firenze, nel 1954 nacque il concorso per la signora più elegante, vinto dalla contessa Dompé per il suo abito “India misteriosa”, e nel 1960 il couturier parigino Pierre Balmain sponsorizzò una prima con la Callas addobbando il teatro con 6 mila garofani rosa. A Milano vita musicale e vita economica sono sempre state mischiate. Se negli anni Venti era un concerto della Scala a scandire l’inizio della Fiera campionaria, oggi lo stesso avviene con il Salone del Mobile.

Carlo Boccadoro dirige la Filarmonica per il concerto di inaugurazione del 61° Salone del Mobile, 17 aprile 2023 (Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala)

«Vengo dal Piccolo Teatro», dice Li Cauli, «e credo davvero, come diceva Strehler, che “quello che accade in palcoscenico è intoccabile”. E le assicuro che i nostri no sono molti più dei sì. Chi viene alla Scala parla di “una serata unica e irripetibile”. Ecco, noi lavoriamo perché sia “unica e ripetibile”». Il problema è come riuscire a preservare questa unicità in una città come Milano dove l’esibizione del lusso e la retorica sull’irripetibilità sono ormai un’abitudine diffusa e quasi scontata.

E qui si spalanca l’altra grande questione che ogni teatro d’opera deve affrontare. Come si fa a essere nuovi suonando musica vecchia? Li Cauli mi ricorda più volte che «la ragione per cui la Scala è viva è il pubblico». Ma in che misura è lecito aprirsi al presente, al suo stile e alla sua musica per rinnovarlo e tenerlo vivo? È un problema tanto di offerta musicale quanto di immagine (per rifare dopo decenni la grafica di rivista, programmi di sala e libri è stato chiamato lo studio Tomo Tomo, lo stesso di Cose del Post), ma anche di formule di abbonamento e prezzi dei biglietti.

Il precedente sovrintendente Pereira teorizzava che per aumentare le vendite occorreva che ci fosse sempre posto. In questo modo però veniva meno la convenienza degli abbonamenti che alla Scala valgono un terzo dei 2242 posti (1040 in galleria, 678 in platea e 764 nei palchi) e sono fondamentali da sempre (non è un caso che il teatro sia stato fondato dai palchettisti). Meyer al contrario vuole che la sala sia sempre piena e che trovare posto sia difficile: per questo sta smontando il sistema degli abbonamenti, puntando su formule più leggere e flessibili, anche perché è in atto ovunque la tendenza a non programmarsi troppo la vita e a decidere all’ultimo, che la pandemia ha accelerato.

Nel 2022 gli abbonamenti sono stati 10.800 (tantissimi se si considera che nell’ultima stagione quelli a San Siro per il Milan sono 41.500 mila) di cui un migliaio (ma in crescita) under 35, weekend o a carnet. È un pubblico più giovane che si aggiunge a quello raggiunto dal cosiddetto “Servizio di promozione culturale” inventato nel 1972 dal sovrintendente Paolo Grassi, grazie a cui ancora oggi si distribuiscono circa 100 mila biglietti all’anno a prezzo ridotto a scuole, università, biblioteche e associazioni culturali. Tutto questo, unito al peso crescente dei turisti (che ormai sono il 30%) e ai 300 mila ingressi al museo (che fattura 2 milioni di euro all’anno), ha fatto sì che nel 2022 gli under 35 abbiano superato gli over 65 (che peraltro in Lombardia sono stati molto colpiti dal covid: la causa del 7% dei mancati rinnovi del 2022 è stata la morte).

Rimane il problema, altrettanto complicato, del rapporto con il presente della musica, reso ancora più difficile dal fatto che ogni stagione va programmata con tre/cinque anni di anticipo, per assicurarsi direttori e cantanti per le sei/otto settimane necessarie. La stagione 2023/24, presentata lunedì 29 maggio, sarà la prima interamente progettata da Dominique Meyer: ci saranno tre opere di Verdi e due di Puccini, una di Rossini, una di Cherubini, e, dopo dieci anni di assenza, un nuovo Anello dei Nibelunghi di Wagner. Per il contemporaneo ci sarà una ripresa dell’opera-balletto Madina di Fabio Vacchi del 2021. Ma nel 2025 sono previste Anna A. di Silvia Colasanti, sulla poetessa Anna Achmatova, e Il nome della rosa di Francesco Filidei, commissionata con l’Opera di Parigi e coprodotta con il Carlo Felice di Genova (un’opera lirica contemporanea costa tra compositore, librettista ed editore tra gli 80 e i 150 mila euro).

Il dubbio è che – non solo alla Scala, per la verità – la novità sia una specie di dittatura che rende difficile garantire solo opere di grande qualità. E così si può decidere di puntare sulle opere più note e scontate, quelle che i turisti correranno a vedere come parte del folklore locale. L’altro rischio, opposto, ma che mina allo stesso modo l’unicità di un grande teatro d’opera, è diventare più facili e popolari, aprendosi alla musica jazz o leggera, come accade ovunque, o a opere che tendono al musical, come in alcuni teatri statunitensi. Per questo qualche mese fa l’editore del canale Classica HD di Sky Piero Maranghi ha aperto una polemica (su cui ho scritto la mia) sulla decisione della Scala di ospitare Paolo Conte, dopo avere rifiutato Bob Dylan e Paul McCartney. In discussione non era ovviamente la qualità di Conte, ma l’impossibilità di stabilire un criterio sensato.

André Comploi, il coordinatore artistico che lavora a stretto contatto con Meyer, risponde dicendo che l’unica legge possibile, quando si tratta di qualità, è il gusto del direttore artistico: «Paolo Conte rimarrà un’eccezione, ma il fatto che il compito della Scala sia il classico, non significa che non ci si debba aprire al contemporaneo. Dobbiamo avere i grandi titoli italiani, il belcanto, il barocco e un’opera tedesca, più una di area slavo-russa o inglese-francese, ma anche The Tempest di Thomas Adès è andata benissimo». Sarebbe una questione di ingredienti e buonsenso, insomma. E forse vale per chiunque – editori, direttori di giornali o di festival. «Niente è mai nero o bianco, ci sono sempre le shades of grey, le sfumature di grigio».