I problemi dietro alla disputa tra Neil Young e Spotify

È nata intorno a un podcast accusato di disinformazione sui vaccini, ma riguarda soprattutto le criticità e gli scompensi del mercato della musica in streaming

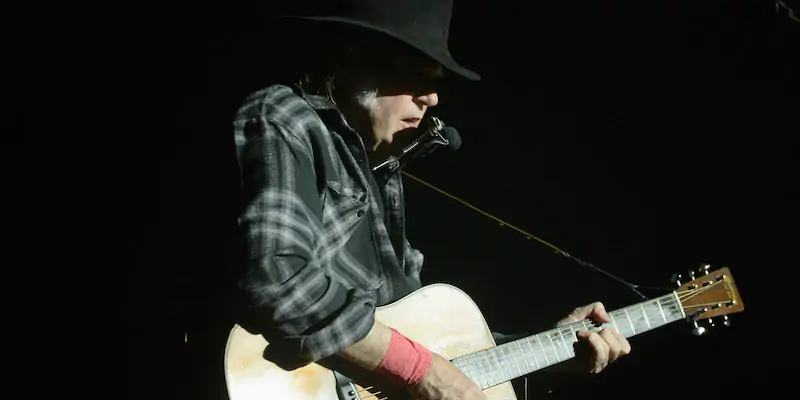

Da diversi giorni la piattaforma di streaming musicale Spotify è al centro di un dibattito avviato dalla decisione del famoso cantautore canadese Neil Young di far rimuovere la sua musica dalla piattaforma, in segno di protesta contro la disinformazione sui vaccini presente nel podcast più ascoltato su Spotify negli Stati Uniti, The Joe Rogan Experience, condotto dallo statunitense Joe Rogan. Dopo Young, anche la cantautrice canadese Joni Mitchell ha deciso la stessa cosa, e altri influenti musicisti della loro generazione hanno approvato o annunciato che li seguiranno: tra loro ci sono David Crosby, Graham Nash e Stephen Stills, che insieme a Young facevano parte di un celebre gruppo folk rock degli anni Settanta.

È una controversia che sta generando riflessioni tra giornalisti, musicisti, critici musicali ed esperti di media e di tecnologia. In parte riguarda la questione più ampia e generale dei limiti delle responsabilità delle piattaforme nella distribuzione dei contenuti su Internet, questione non nuova ma fino ad adesso meno spesso associata alle piattaforme di streaming e non americane (Spotify è svedese). E in parte riguarda il modello di distribuzione di incentivi e compensi economici promosso nel corso del tempo dalle piattaforme e nel caso specifico da Spotify, la più popolare piattaforma di streaming musicale al mondo, che prevede in linea generale una retribuzione da gran parte dei musicisti ritenuta inadeguata, pari a una frazione di centesimo di dollaro per ogni singolo streaming.

Come Facebook e YouTube, ha scritto il Wall Street Journal, Spotify è nata come piattaforma tecnologica indipendente dai contenuti che ospitava. Ma nel tempo – e tanto più da quando ha cominciato a investire centinaia di milioni di dollari nell’acquisizione di società nel mercato emergente dei podcast – Spotify sta diventando una società di media responsabile di ciò che distribuisce. Un editore, in pratica. E questo significa, prevede il Wall Street Journal, che si troverà sempre più spesso ad affrontare decisioni difficili in merito a contenuti che possono provocare reazioni di protesta da parte di consumatori, dipendenti, musicisti e podcaster.

Cosa è successo, in breve

Il 25 gennaio scorso, Young – uno dei più famosi, rispettati e influenti musicisti della sua generazione – aveva chiesto che tutta la sua musica venisse rimossa da Spotify, adducendo come motivazione il fatto che Spotify ospitasse il podcast di Joe Rogan, ritenuto da Young una fonte di disinformazione sui vaccini. Young ha citato esplicitamente un episodio del podcast in cui fu presente come ospite un controverso virologo, Robert Malone, sostenitore della tesi secondo cui gli ospedali americani avrebbero ricevuto «incentivi economici» per diagnosticare false morti da COVID-19. Spotify ha quindi accolto una successiva richiesta ufficiale di rimozione della musica di Young pervenuta attraverso Warner Music Group, la società proprietaria della casa discografica con cui Young lavora, Reprise Records.

Il 30 gennaio, il CEO di Spotify Daniel Ek aveva scritto in un comunicato sul sito dell’azienda che esistono pareri opposti in merito a qualsiasi questione, e che personalmente lui non è d’accordo con molte opinioni presenti su Spotify. «Crediamo che l’ascolto sia tutto», ha aggiunto Ek, segnalando che l’azienda ha comunque rimosso oltre 20mila episodi di podcast relativi al Covid durante la pandemia. E ha preannunciato nuove iniziative per contenere la disinformazione e rafforzare le politiche sui contenuti potenzialmente pericolosi o ingannevoli per gli utenti.

– Leggi anche: Spotify farà di più per contenere la disinformazione sul coronavirus

Poco dopo l’annuncio di Ek, Rogan si è scusato con Spotify per essere stato la causa delle accuse di disinformazione rivolte all’azienda. In un video condiviso su Instagram, ha detto di non voler fare disinformazione ma di essere interessato ad ascoltare il parere di esperti medici «molto qualificati che hanno un’opinione diversa da quella del discorso mainstream».

Nel frattempo, Young – che ha affermato che traeva da Spotify il 60 per cento dei ricavi legati allo streaming della sua musica – ha condiviso i link alla sua musica presente su altre piattaforme, tra le quali Amazon Music e Apple Music. In un post sul suo sito ha inoltre ringraziato la casa discografica Reprise Records e gli editori musicali che lo hanno sostenuto, e ha aggiunto: «Spero sinceramente che altri musicisti possano muoversi nella stessa direzione, ma non posso davvero aspettarmi che accada».

The home of Neil Young.

Listen to his entire catalog on Apple Music: https://t.co/sUGtz4JbB9 pic.twitter.com/YgRMygUqhi

— Apple Music (@AppleMusic) January 28, 2022

Già diversi anni fa, Young ebbe dei contrasti con l’industria della musica digitale quando ritirò temporaneamente il suo repertorio dai servizi di streaming, per dichiarate ragioni legate alla qualità del suono. Attraverso una raccolta fondi ideò un costoso lettore di musica digitale ad alta risoluzione chiamato Pono, alternativo ai dispositivi più comuni e messo in vendita nel 2015, che però non ebbe successo. Nei giorni scorsi, dopo aver rimosso la musica da Spotify, Young è tornato ancora sulla questione della qualità del suono, descrivendo quella su Spotify in termini negativi.

Chi è Rogan e che rapporti ha con Spotify

Joe Rogan è un conduttore ed ex commentatore di arti marziali miste (MMA), oggi autore del podcast più ascoltato su Spotify negli Stati Uniti, con circa 11 milioni di ascoltatori per episodio (Young rende a Spotify poco più di 6 milioni di ascolti in un mese). È noto per essere un personaggio controverso già da diverso tempo. Nel 2020 intervistò, tra gli altri, il fondatore del gruppo di estrema destra Proud Boys e un autore che aveva affermato che i giovani che cambiano sesso assegnato alla nascita possono generare fenomeni di «contagio» tra i loro coetanei. Durante la pandemia Rogan affermò all’interno del podcast che i giovani «in salute» non avessero bisogno del vaccino, e promosse l’utilizzo di un farmaco vermifugo come forma di cura domiciliare del Covid, cura ritenuta dalla comunità scientifica priva di qualsiasi beneficio e anzi molto pericolosa.

Da settembre 2020 il podcast di Rogan è presente soltanto su Spotify, in base a un accordo dal valore stimato dal Wall Street Journal di oltre 100 milioni di dollari (circa 87,5 milioni di euro), cifra mai confermata da Spotify. Al netto dell’esattezza delle stime, secondo diversi osservatori, l’esistenza di questo accordo di esclusività sarebbe in sé sufficiente a fare di Spotify non soltanto la piattaforma bensì di fatto l’editore responsabile del podcast di Rogan.

– Leggi anche: Il Congresso statunitense contro l’“amplificazione” dei social

Fin dall’inizio della sua collaborazione esclusiva con Spotify, Rogan ha tuttavia più volte ribadito sui social media e anche durante il podcast la sua autonomia e indipendenza. E Spotify ha chiarito che non produce il podcast, non approva gli ospiti né gli argomenti, e non conosce in anticipo i contenuti delle puntate prima della pubblicazione. È indubbio che la collaborazione abbia generato reciproci vantaggi, rafforzando la presenza di Spotify nel mercato dei podcast e incrementando il numero di ascoltatori del programma di Rogan. Secondo dati citati dal Wall Street Journal, da settembre 2020 a dicembre 2021 gli ascoltatori del The Joe Rogan Experience sono cresciuti del 75 per cento.

A ottobre 2020, pochi mesi dopo l’inizio dell’accordo, emersero tuttavia già alcune prime preoccupazioni all’interno di Spotify riguardo al podcast di Rogan. In un canale Slack dei dipendenti di Spotify chiamato #ethics-club si discusse a lungo di un episodio del podcast di Rogan con Alex Jones, un noto conduttore televisivo e radiofonico americano complottista e di estrema destra, fondatore del sito Infowars, i cui contenuti erano stati rimossi in precedenza da Facebook, Apple, YouTube e dalla stessa Spotify.

Anche in quell’occasione Ek rispose alle critiche sostenendo che la sua ambizione di rendere Spotify la più grande piattaforma di contenuti audio al mondo implicasse inevitabilmente di includere voci e opinioni diverse da quelle più diffuse, purché quelle opinioni fossero soggette come tutte le altre all’applicazione coerente delle regole di moderazione dell’azienda. Recentemente, Spotify ha detto di aver migliorato lo sviluppo e l’applicazione delle politiche sui contenuti avvalendosi di aziende esterne esperte in moderazione di disinformazione, estremismo e incitamento all’odio, aziende che utilizzano sia algoritmi che persone.

Cosa ne dicono i giornali e gli addetti

Giornali e siti di news e di tecnologia che si sono occupati del dibattito emerso dal disaccordo tra Spotify e Neil Young hanno suggerito diverse chiavi di lettura degli eventi recenti. Un’impressione largamente condivisa tra osservatori e addetti ai lavori è che alla base della discussione ci siano almeno in parte anche interessi economici in conflitto e divergenze sul modello di business delle piattaforme di streaming musicale. Questioni che precedono la pandemia ma che la pandemia e le restrizioni hanno evidentemente contribuito a rendere ancora più centrali per tutte le professioni che traggono una parte fondamentale dei loro guadagni dagli eventi dal vivo, uno dei settori più a lungo e più pesantemente limitati dalle restrizioni.

– Leggi anche: Perché tanti musicisti stanno vendendo i diritti sulle proprie canzoni

Diversi utenti di Spotify hanno dichiarato la loro intenzione di sostenere le ragioni di Young cancellando il loro abbonamento da Spotify, ma non è chiaro quali saranno le ripercussioni della controversia sul piano commerciale, ha scritto il New York Times. Durante una recente puntata della popolare trasmissione americana The View, la conduttrice e comica Joy Behar ha invitato anche i musicisti più giovani – «Taylor [Swift] e quei ragazzi» – a prendere posizione e dimostrare quello in cui credono.

“I was disappointed that more musicians and singers, etc. did not pull out … Let’s see some young people do it. Let’s see Taylor and those guys take a stand.”

— The View’s Joy Behar calls out musicians who have not spoken out against Spotify over Joe Rogan pic.twitter.com/TdHQ8tjHEc

— The Recount (@therecount) February 1, 2022

Nel 2014, Swift fece rimuovere tutti i suoi dischi da Spotify, affermando che la versione gratuita del servizio – un modello con alcune limitazioni, interamente sostenuto dalla pubblicità – non compensava equamente tutte le persone che lavorano nel mondo della musica. E trascorsero quasi tre anni prima che il catalogo di Swift tornasse disponibile su Spotify: un’azione che fu largamente descritta come un segno del predominio dello streaming nella fruizione della musica e di quanto lo streaming fosse diventato parte essenziale del mercato.

Lo streaming rappresenta l’84 per cento dei ricavi delle vendite di musica negli Stati uniti, secondo stime citate dal New York Times. E con 172 milioni di abbonamenti Spotify rappresenta, secondo un’analisi della società di ricerche di mercato britannica Midia Research, circa il 31 per cento del totale mondiale di utenti di musica in streaming, più del doppio rispetto al suo concorrente più vicino, Apple Music.

Questa situazione ha reso Spotify un partner finanziario fondamentale per le case discografiche e un «male necessario» per i musicisti, secondo George Howard, docente del prestigioso Berklee College of Music, a Boston, in Massachusetts. «Non molti musicisti direbbero di amare Spotify ma molte case discografiche, che piacciano o meno i valori di Spotify, sono assolutamente lietissime dei volumi di denaro confluiti nelle loro casse», ha detto Howard. Per questa ragione in pochi si aspettano che una cospicua parte di musicisti, soprattutto i più giovani e acclamati, lascino Spotify, considerata l’importanza della piattaforma nel distribuire la loro musica e nel generare aspettative per i loro tour e le altre attività da cui traggono profitto.

Lasciare Spotify, anche volendo, non sarebbe tra l’altro un’operazione così immediata né semplice sul piano legale. Una delle questioni preliminari sarebbe capire se i musicisti abbiano oppure no il diritto contrattuale di rimuovere la loro musica. In genere le loro registrazioni sono sotto il controllo delle case discografiche, che stipulano a loro volta accordi di licenza con servizi come Spotify. Alcuni contratti concedono ai musicisti il diritto di rimuovere la musica da quelle piattaforme, altri no, ha spiegato al New York Times Jeffrey M. Liebenson, un avvocato che in passato ha rappresentato sia le case discografiche che i servizi digitali.

– Leggi anche: Un cantante può impedire a un politico di usare una sua canzone?

Secondo il noto critico musicale del New Yorker Alex Ross, le recenti proteste contro Spotify non affrontano abbastanza esplicitamente l’ingiustizia di fondo che regola l’economia della musica in streaming. E in particolare non si concentrano sul modello di distribuzione musicale «straordinariamente avverso» agli interessi dei musicisti promosso da Spotify, che paga in media 4 dollari per ogni 1.000 streaming, un accordo che nel tempo si è tradotto in enormi profitti limitati soltanto alle grandi case discografiche e ai musicisti più famosi. E che per essere remunerativo richiede ai musicisti di raggiungere un livello di fama che per la maggior parte di loro è un riferimento fuori scala.

Ross si è chiesto se, come Young, anche gli utenti siano veramente disposti a «sacrificarsi» e rinunciare alla comodità di Spotify o di altre piattaforme per sostenere i musicisti a cui tengono. Disposti a rinunciare, per esempio, all’idea stessa che tutta la musica sia disponibile su richiesta in qualsiasi momento a fronte di un pagamento di dieci euro al mese. Secondo Ross, Spotify è il completamento di un ciclo di svalutazione cominciato molti anni fa con Napster e con l’idea che la musica non sia qualcosa per cui occorra pagare, ciclo culminato con l’attuale riduzione quasi a zero dei pagamenti e con la cancellazione dell’identità artistica attraverso il funzionamento degli algoritmi che selezionano e propongono agli utenti la musica.

– Leggi anche: Come i criteri di Netflix influenzano i nostri gusti

Come sintetizzato dal musicista e giornalista americano Damon Krukowski, «Spotify ha utilizzato il modello finanziario dell’arbitraggio per ottenere un prodotto economico, se non del tutto gratuito, e rivenderlo in un nuovo contesto per realizzare profitti». Ha quindi bisogno che il valore della musica che ospita sia minimo, per trarre maggiori profitti. E può intanto continuare a descrivere il proprio servizio come una soluzione a un problema, insistendo sul fatto che senza questo servizio esisterebbe soltanto la pirateria e che pochi profitti per i musicisti sono comunque meglio di nessun profitto.

Al dibattito sulla musica in streaming riemerso in seguito al contrasto tra Young e Spotify hanno preso parte, tra gli altri, anche musicisti affermati come Will Butler, cantante e leader del gruppo indie canadese Arcade Fire. «Nella migliore delle ipotesi, Spotify è uno strumento raffinato, un canale tra l’artista, l’arte e l’ascoltatore. Nella peggiore, è un cattivo attore in un settore che è ancora peggio e che storicamente tratta miseramente gli artisti», ha scritto Butler in un articolo pubblicato sull’Atlantic. Secondo lui, a Spotify va sì attribuito il merito di aver portato soldi nell’industria della musica durante la crisi degli anni Dieci del Duemila. Ma Spotify è anche la ragione per cui i ricchi del settore – siano essi case discografiche, dirigenti di Spotify o musicisti famosi – continuano a diventare ancora più ricchi.

«Non ci sono abbastanza soldi per chiunque, per ottenere un buon profitto sulla musica in streaming», ha scritto Butler, aggiungendo che «troppi intermediari prendono la loro parte» e che da quando esiste Internet esiste un limite a quanto le persone sono disposte a pagare per la musica. Spotify, secondo Butler, scommette sul fatto che ciò che un tempo era nota come industria musicale sia morta, ma che sia possibile fare soldi nell’«industria dell’audio».

Negli anni Duemila, per quanto il settore fosse in crisi, anche molti musicisti indipendenti e di band più piccole potevano vivere di musica almeno per qualche anno della loro vita, dice Butler. Ora non più, perché l’industria dello streaming «estrae in modo sempre più efficiente dalle vene più piccole quel poco denaro che può essere estratto», mentre la più ampia industria dell’intrattenimento «ha più in comune con lo spettacolo dei film Marvel che con una qualsiasi particolare forma d’arte».

In generale, secondo Butler, la disputa tra Young e Spotify riguardo al podcast di Rogan dice molto più su ciò che sta accadendo all’industria della musica di quanto dica a proposito del dibattito sulla libertà d’espressione, che a suo avviso ai musicisti interessa molto meno in questo momento. Molti di loro sono consapevoli di quanto siano insufficienti i guadagni che provengono da Spotify, e seguirebbero volentieri Young se solo potessero permetterselo e se solo questa mossa non equivalesse a interrompere i collegamenti con le persone che vogliono ascoltare la loro musica.

È chiaro però che in un simile contesto di svalutazione del lavoro di così tanti artisti, ha scritto Butler, a molti di loro appaia come «una mossa particolarmente nichilista» il sostegno offerto a Rogan sulla base di un accordo firmato da Spotify senza tenere in alcuna considerazione il talento dell’autore né l’impatto del suo lavoro sul mondo, buono o cattivo che fosse. Spotify lo ha firmato piuttosto «con una sensibilità senza cuore, quasi da videogioco, per sottrarre quote di mercato a Apple e Google (e Pandora, immagino)». Butler ha aggiunto che le denunce contro gli intermediari e gli uomini d’affari senza scrupoli che sfruttano il lavoro dei musicisti non sono certo una novità, ma la differenza è che «ciò che sta accadendo nella musica oggi sembra meno un atto di sfruttamento individuale e più la distruzione di un ecosistema».

In attesa di risposte dei governi alle crescenti e pressanti richieste di cambiare le regole per garantire compensi maggiori ai musicisti, esistono alternative a Spotify più eque, ha scritto Ross sul New Yorker. È per esempio possibile scegliere servizi come Bandcamp, Resonate o Ampled, che vendono musica distribuendo agli autori una quota più alta di ricavi.

– Leggi anche: Il generoso successo di Bandcamp

È anche possibile acquistare dischi, alla vecchia maniera. Ross ha citato il caso della musica classica prodotta dalla britannica Hyperion, uno dei rari casi di casa discografica assente sulle piattaforme di streaming. «Tutti leggono di quanto sia magnifico lo streaming per il settore discografico. Non lo è. Abbiamo speso 1,4 milioni di sterline l’anno scorso solo per fare l’audio. Ho bisogno di generare entrate dalle vendite, per pagare quell’audio. Se accendo lo streaming, non lo pagherò mai», ha raccontato alla rivista Strings il direttore di Hyperion Simon Perry.

Agli utenti che su Twitter gli chiedevano la ragione dell’assenza di un suo recente disco dalle piattaforme di streaming, il pianista e compositore inglese Stephen Hough, che pubblica con Hyperion, ha risposto: «Abbiamo dovuto pagare l’accordatore del pianoforte».