I wake up to the sound of music (Beatles, #20-11)

Ciao a tutti. Quasi un anno fa cominciai a mettere in ordine le canzoni dei Beatles dalla più sconosciuta alla più apprezzata dai critici musicali. Era solo un gioco. Ricordiamocelo soprattutto stavolta, mentre incontriamo i dieci pezzi che hanno mancato di un soffio la top10. I critici musicali non possono fare le scelte più scontate, no? Sarebbe come certificare la loro inutilità, insomma, hanno un ruolo da difendere, non possono prendere le canzoni più ascoltate del mondo e dire che sono le migliori, quello può farlo un algoritmo qualsiasi…

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36), (#35-26), (#25-21).

20. Here Comes the Sun (Harrison, Abbey Road, 1969).

Un giorno la storia dei Beatles diventerà una serie. È impossibile che qualcuno non ci stia già pensando, che non ci siano già avvocati in giro a sistemare la questione dei diritti. Di questa serie, George Harrison sarà l’ovvio protagonista almeno della penultima puntata: lo prevede il suo arco narrativo. Nelle prime puntate era poco più che una comparsa, un ragazzo volonteroso con poche cose da dire. Per un po’ si è trovato relegato in una sottotrama tutta sua, a base di guru e viaggi in India, che serviva più che altro a prenderci fiato tra un’avventura di Paul e una di John. Man mano che la storia procedeva verso il climax drammatico lo abbiamo visto convergere su Abbey Road, abbiamo intuito che le lunghe frustrazioni accumulate nelle puntate precedenti non potevano che portare allo scontro coi due compagni/maestri. E ora finalmente vediamo le cose dal suo punto di vista. Il gruppo è un inferno. Lennon sta solo cercando un pretesto per litigare, Paul sente di non avere più la situazione in pugno, Ringo è depresso. Se fosse una serie, George si troverebbe all’improvviso nel giardino del suo amico Eric Clapton, mentre riflette su un futuro nuvoloso – quand’ecco il sole. La scena avrebbe bisogno di uno scrittore migliore: prima o poi lo troverà. Deve anche corrispondere a quel momento topico in cui l’allievo supera il maestro, mettendo a frutto i suoi insegnamenti. George di maestri ne ha avuti due, e in Here Comes the Sun li affronta a volto aperto, senza tradire un’emozione che non sia positiva.

È difficile scrivere di Here Comes the Sun, per due motivi opposti. È troppo semplice e troppo complicata. Troppo semplice è l’effetto che vuole comunicarci: quello stato di grazia che è la quiete dopo una tempesta. Spiegava il maestro Paul: non lasciare che il dolore ti contagi. Devi essere un regalo per il mondo: dove c’è una requiem, fanne un inno alla gioia; dove le tenebre, porta la luce. Ricordi come si riavvolgeva Revolver? Dopo una canzone che sa di morte e tragedia, lascia che finisca il lato del disco, e all’inizio del lato opposto incidi la felicità di un giorno di sole. Here Comes the Sun si può ascoltare anche da sola, anche decine di volte, prima che venga a noia: ma assume una profondità particolare se hai la pazienza di attenderla dopo il funereo corteo di I Want You (She’s So Heavy). La luce che trionfa sulle tenebre, una cosa del genere. Ma anche quell’inattesa dolcezza che si prova dopo avere sofferto, il conforto delle lacrime, che Harrison sembra volerci personalmente asciugare quando canta: little darling.

Tutto giusto in teoria – interviene il maestro John – ma attento a non fare la solita canzoncina. Non credere alla gente, perché non sanno quello che vogliono. Ti diranno che amano le strofe e i ritornelli, tutti belli ordinati con le rime in ordine e in rigoroso quattro quarti. Tutte stronzate, tu non ne hai bisogno. Sei libero. Vuoi cominciare dal ritornello? Hai trovato una frase che ti piace e vuoi ripeterla uguale in mezzo alla canzone per cinque volte, per dieci, per tredici? Puoi fare tutto quello che vuoi, le porte della fantasia si sono aperte, le ho aperte io, anche per te. Vuoi metterci un sette ottavi? Non ho obiezioni, nessuno più ne ha. Però ecco su questa cosa è meglio se chiedi a Ringo.

George deve chiedere a Ringo. Uno scrittore saprà rendere meglio la scena, ma in sostanza bisogna immaginarlo come un vecchio pistolero scoglionato che si è ritirato in un ranch e non ne vuole più sapere. George lo trova in un saloon, ci sarebbe da salvare la band, dice George, ho una canzone che potrebbe farcela. (C’è gente tutt’intorno che si sta già mettendo a ridere, cosa vuole George da questo rudere?) Nessuna canzone può salvarli, dice Ringo guardando verso lo specchio del bar. Nessuna canzone, altrimenti l’avremmo già trovata. Va bene, dice George, ma ne ho una con un passaggio in undici ottavi. E allora? Risponde Ringo. Beh, hai un’idea di qualcuno che mi possa suonare un undici ottavi? Non è mica semplice. No, risponde Ringo, non è affatto semplice. C’è chi dice che nemmeno tu saresti capace.

Bah, risponde Ringo.

C’è chi dice che sei solo un batterista di seconda fascia, un miracolato, c’è chi dice questo. Io invece ho una canzone che secondo me puoi suonare solo tu.

Ah sì eh?

Proprio così.

Va bene, fammi sentire questa canzone.

Poi torna in quattro quarti e poi, ehm… sette ottavi. Pensi di farcela?

La smetti con queste domande? Certo che posso farcela. Io sono Ringo.

A chi vi dice che Ringo è scarso, chiedete di suonare Here Comes the Sun. È un brano in cui tutte le regole della buona canzone pop sono sospese, come in un’opera d’avanguardia – il che a questo punto in un disco dei Beatles non sorprendeva più. Quel che sorprende ancora oggi è quanto tutta questa avanguardia suoni dolce all’orecchio e al cuore. Di solito chi vuole consolarti con un bel discorso o una bella canzone si sente in dovere di tagliarla semplice, senza complicazioni strutturali o virtuosismi fuori luogo. Come se chi cerca di consolarti avesse paura di distrarre la tua attenzione – mentre il bambino che piange a volte ha proprio bisogno di essere distratto. I salti di tempo di Here Comes the Sun sono pura giocoleria: ti attirano e ti trattengono reiterando lo stesso trucco finché non te ne accorgi, ma hai smesso di piangere. Il sorriso ritorna sui volti – tesoro, va tutto bene.

19. Help! (Lennon-McCartney, singolo del 1965 e poi nel disco omonimo).

“Stavo inconsciamente gridando aiuto”, disse Lennon, in un’intervista immaginaria che tutti amano citare. Lo troverete scritto in molti siti, anche in qualche libro. E tuttavia nell’ultima intervista a Playboy (1980) Lennon non dice “inconsciamente”, Lennon dice “actually“: stava davvero gridando aiuto. Anche perché in effetti come si fa a “gridare inconsciamente”? Help! è tutto meno che un grido subconscio e inconsapevole. Help! è una disanima molto sincera ed eloquente del proprio male di vivere, come non si era mai sentita in un brano pop rock fino a quel momento. A Lennon sfuggono termini di un lessico più prossimo agli opuscoli di psicologia che alle canzoni d’amore: “insecure“, “indipendence“, “self-assured“: altro che inconscio, qui è il superego che si sta preoccupando.

Il massimo che fin qui era concesso a un rocker o a un interprete pop era la pena d’amore o di gelosia. In Help! Lennon si spinge più in là, dove nessuno può davvero aiutarlo a comporre una nuova immagine di rocker problematico. L’esempio di Dylan, che ha appena effettuato la sua svolta intimista con Another Side, può fargli coraggio, ma Dylan ha tutto lo spazio e il tempo che gli servono per concedersi testi immaginosi e paradossali (“I was so much older then, I’m younger than that now“). Lennon in due minuti e mezzo deve spiegarsi e concludere: non c’è spazio per i paradossi, e quindi si limita a rimarcare lapalissianamente che una volta era più giovane di oggi (“when I was younger, so much younger than today“), azzeccando senza volere un trait d’union del disco in uscita, la nostalgia per uno “ieri” in cui tutto era più semplice. “Questa cosa dei Beatles era andata oltre la nostra capacità di comprensione. Fumavamo marijuana a colazione” (questo l’ha detto davvero).

Sappiamo che una prima versione di Help! era una ballata, e se non ce ne fossimo accorti dalla struttura formale, dagli accordi senza fronzoli, ce lo avrebbero dimostrato i Deep Purple con la loro versione del 1968, a cui Lennon esplicitamente invidiava il ritmo lento e disteso. Magari all’inizio aveva in mente un modello come Stand By Me di Ben E. King, un numero r’n’b lento ed emozionante. Ma non c’era tempo, c’era una colonna sonora da preparare per un film. Il film aveva bisogno di un titolo semplice ed effetto, magari di quattro lettere, una per Beatle, così si sarebbe anche potuto fare una copertina divertente con l’alfabeto telegrafico.

Dopodiché la pratica della copertina passò a Robert Freeman, che decise che sarebbe stato più interessante che i Beatles segnalassero un enigmatico NUJV.

Col senno del poi Help! acquisisce una profondità particolare proprio perché restituisce l’immagine di un Lennon bloccato in un veicolo di cui non può più controllare la velocità – durante la strofa i cori di Paul e George addirittura sorpassano la voce solista, è come se volessero incitarlo a darsi una mossa. Anche Ringo sembra avere fretta, mentre annuncia con una scarica il ritornello nel quale John crea una progressione che riesce a esprimere un senso di caduta: anche qui è implausibile che l’abbia fatto inconsciamente. Parte in La minore (“Aiutami se puoi, mi sento giù”), poi scende due scalini, rigorosamente rimarcati dal basso di Paul e la chitarra di George, e si ritrova in Fa (“E saresti molto gentile a starmi intorno”); altri due scalini ed eccolo sprofondato in Re7, (“Aiutami a rimettere i piedi a terra”), ed ecco l’Urlo. No, non è primordiale (tanto più che l’abbiamo già sentito nell’introduzione). Ma è comunque un salto impressionante nel falsetto, una prova di forza ma soprattutto di coraggio. Ce ne vuole parecchio a un ragazzo, per chiedere aiuto. (Nel finale, le voci si ricongiungono nello stesso accordo finale di She Loves You: il ritorno inconsapevole a un passato in cui tutto era molto più semplice e “l’amore un gioco facile da giocare”. Ma anche in questo caso: siamo sicuri che sia inconsapevole?)

Il film aveva bisogno di una sigla veloce: ancora una volta come in A Hard Day’s Night i radioascoltatori dovevano capire sin dall’inizio che questo era il nuovo brano dei Beatles e la colonna sonora del film omonimo. Ormai era tutto organizzato, previsto, tutto si stava stringendo intorno ai Quattro in una smagliante, lubrificata, disumana macchina per fare soldi: il fatto che al centro di questa macchina Lennon sia riuscito ad approfittare della prima occasione per gridare davvero aiuto, ha del miracoloso.

18. I Want to Hold Your Hand (Lennon-McCartney, singolo, 1964)

Oh, yeah, I’ll tell you something. È imbarazzante. Se vi dicessi che non riesco a capire Strawberry Fields, voi un po’ mi capireste, perché, insomma, siete sicuri davvero di avere capito Strawberry Fields in tutta la sua enigmatica lisergicità? Se non avessi capito Happiness Is A Warm Gun, alla fine mi perdonereste almeno il coraggio della sincerità. Ma cosa vinco se dico che non capisco I Want to Hold Your Hand? Che per quanto possa capirne l’importanza storica – è il brano con cui i Quattro presero l’America di sorpresa – posso apprezzarne le sottili innovazioni, e persino nutrire un certo fascino per la melodia meno trascinante ed entusiastica di Please Please e She Loves You, ma accattivante, “catchy”, come dicono loro, il compiacimento mefistofelico con cui questi quattro ex teddy boys si rivoltano spudorati nella buca della musica per teenager (quando John attacca “Oh, yeah, I”, se chiudi gli occhi puoi sentirlo sculettare). Ma… al diciottesimo posto? Davanti a Help!, a Here Comes the Sun? Cos’hanno visto i critici, in questa graziosa canzoncina, che a me continua a sfuggire?

Per dirla con Ian MacDonald (1998): “Ogni artista americano, bianco o nero, a cui è stato chiesto un parere su I Want to Hold Your Hand ha detto praticamente la stessa cosa: ha cambiato tutto, spalancando davanti a loro una nuova era e cambiando la loro vita”. Forse perché in quell’era ci viviamo ancora, non ci è così facile capire cosa ci fosse di così completamente nuovo. Se c’è un brano dei Beatles che si merita di essere definito “canzonetta” – che sembra sgomitare per ottenerlo – è proprio I Want to Hold, col suo testo programmaticamente semplice e le sue rime da grado zero della poesia (“something/something”). Nulla da spartire, per esempio, con la profondità dei testi di un Bob Dylan – e invece tra i più sconvolti da I Want to Hold c’era proprio lui. “Stavano facendo cose che nessun altro faceva. I loro accordi erano un oltraggio, un vero oltraggio, e le loro armonie li rendevano accettabili” (1973). L’unica spiegazione razionale che Dylan riusciva a darsi era: marijuana. Appena poté incontrare i Quattro corse a offrirgliene, ma scoprì nell’occasione che non la conoscevano. Dylan aveva equivocato il ritornello: John e Paul non cantavano “I get high” (mi sballo), ma “I can’t hide” (non posso nascondere il sentimento che provo per te mentre mi stringi la manina). Insomma si aspettava quattro poeti sballati come lui e si ritrovò a offrire del fumo a una boyband. Un notevole equivoco culturale, che mostra quanto non fosse poi così semplice per i Quattro affettare un accento americano. Resta l’interrogativo: cosa avevano di così “oltraggioso” gli accordi di I Want to Hold Your Hand per un ascoltatore americano dei primi anni Sessanta?

Il ritornello è composto su una cadenza che in seguito avrebbe avuto un grande successo: IV-V-I (Fa, Sol, Do). La risentiremo di nuovo in un paio di pietre miliari del 1967, Strawberry Fields e All You Need Is Love. In I Want to Hold però la cadenza non è che una variazione del più triviale giro di Do, che nel primo verso parte a metà: IV-V-I-VII. Niente di così oltraggioso fin qui, se non la pretesa di vendere agli americani quello che avevano appena smesso di distribuire al mondo, il caro vecchio doo-wop.

Anche la strofa sembra ricalcare un classico modello doo-wop, che i Beatles conoscevano bene. Dai nastri della BBC sappiamo che avevano in repertorio per esempio To Know Him Is to Love Him, un vecchio successo dei Teddy Bears (il trio di cui faceva parte Phil Spector!) C’è però una piccola variante che apre un piccolo spiraglio su un’ipotesi molto più azzardata. To Know Him è I-V-VI-IV: Do, Sol, La-, Fa. Un classico intramontabile (No Woman No Cry, With Or Without You). I Beatles sostituiscono al Fa un Mi-, rimanendo quindi in minore per il secondo accordo consecutivo. Scelta bizzarra per una canzone tanto solare, ma riscattata dal fatto che il Fa arrivi subito dopo, in quello che come abbiamo visto è già il ritornello. Che sia questo il dettaglio che a Dylan suonava ancora “oltraggioso” e a noi normale? Lennon racconta (1980) che mentre la componevano, al pianoforte di casa Asher dove ormai Paul aveva fatto il nido, a un certo punto bloccò Paul su un accordo: “rifallo di nuovo!” Non è chiaro che accordo fosse (tra i beatleologi c’è dibattito), ma sarebbe interessante che fosse quel Mi- al posto del Fa.

L’episodio illustra uno dei metodi compositivi della premiata coppia L&MC: prendere una canzone che esiste già e modificare un accordo. Nella maggior parte dei casi si ottiene una variazione un po’ dissonante o bislacca (un caso di scuola è I’m So Tired). Ci sarà un motivo per cui i compositori seri non improvvisano così: la musica è astratta ma non è arbitraria, non tutti gli accostamenti e le sovrapposizioni di note ci piacciono subito, o sempre, o mai. Chi studia queste cose le sa: c’è la tonica, la dominante, la parallela, la sottodominante eccetera eccetera. Chi non ha voglia di studiare può semplicemente copiare, come fanno tutti (i Beatles no. I Beatles cambiavano sempre almeno un accordo). Un esempio classico, in più significati del termine, è la cosiddetta progressione Pachelbel: una ruota di otto accordi che si susseguono uno dopo l’altro seguendo regole che appaiono istintivamente ‘logiche’ all’ascoltatore occidentale: tonica, dominante, tonica parallela, dominante parallela, sottodominante, tonica, sottodominante, dominante. La Pachelbel esiste probabilmente da quando esistono strumenti a sette note (forse esiste in natura). La chiamiamo così dal nome del compositore tedesco in cui la troviamo adoperata per la prima volta – ma non è affatto detto che Johann Pachelbel, a fine Seicento, non stesse già copiando il suo Canone in Re Maggiore da qualche maestro di cui non ci sono arrivati gli spartiti. Un aspetto curioso della Pachelbel è che malgrado fosse adoperata con una certa frequenza nella musica classica, nessuno sembra avere l’idea di utilizzarla nel pop fino al 1965, quando in un club vuoto durante una prova Percy Sledge non comincia a improvvisare su un riff “venuto dal niente” le parole di quella che diventerà la struggente When A Man Loves A Woman. È l’innesco di un effetto-catena: nel 1968 sarà lo stesso Canone in Re a entrare nelle classifiche europee, nell’esecuzione dell’orchestra di Jean-François Paillard. Da lì in poi è un diluvio di varianti che non si è più arrestato, dai Village People ai Maroon5.

Morale della favola: c’è progressione e progressione, non basta cambiare un accordo qua e uno là. Se usi quella giusta puoi vendere dischi per cinquant’anni. Che in effetti però è quello che è riuscito ai Beatles meglio che a chiunque altro. Da cui l’ipotesi azzardata: cambiando il prevedibile Fa in un Mi-, e facendolo seguire a un Fa, con il loro metodo completamente screanzato i Beatles erano arrivati alle soglie del canone di Pachelbel. Proprio quella progressione che una volta scoperta dal pop avrebbe invaso le classifiche di tutto il mondo. I Beatles non la scoprono del tutto ma ci arrivano molto vicini; abbastanza vicini da far impazzire gli americani. Questo spiegherebbe anche la nostra relativa incapacità di comprendere lo choc costituito da I Want to Hold Your Hand: ormai viviamo in un paesaggio musicale dove la Pachelbel è banale. Nel 1963 era relativamente nuova: per chi non ascoltasse musica classica (o l’inno dell’Unione Sovietica), lo era completamente.

17. I Saw Her Standing There (Lennon-McCartney, Please Please Me)

(Sì è proprio la numero 17. No non l’ho fatto apposta. Pazzesco. Ingiusto ma pazzesco).

“Ne aveva solo diciassette, capisci cosa intendo?” Dev’essere stato un piccolo choc acquistare il Long Playing Please Please Me, nel 1963, metterlo sul piatto e scoprire una voce sensibilmente diversa da quella associata ai Beatles. L’unico brano in cui si era sentita la voce solista di Paul fino a quel momento era PS I Love You, sul lato B di Love Me Do: ed era comunque una voce languida e sentimentale, molto diversa da quella che ci fa l’occhiolino all’inizio di I Saw Her. Paul all’origine non aveva l’intenzione di suonare così ammiccante: nella prima versione il secondo verso era “Never been a beauty queen“, una spennellata ancora grezza di quella sensibilità crepuscolare che da subito era una nota peculiare di Paul − e che da subito John non apprezzava. “Quando lo mostrai a John, si mise mise a ridere forte e disse: Stai scherzando con quel verso, vero?… Alla fine trovammo capisci cosa intendo, che andava bene, perché non capisci cosa intendo”. Può darsi che I Saw Her Standing There funzioni proprio per quel senso di proibito che suscita nelle giovani teenagers che si stavano rivelando il target primario del prodotto Beatles: questi giovani teppisti trovano le diciassettenni sexy!

I Saw Her Standing There (che all’inizio si chiamava proprio Seventeen) secondo Mark Lewisohn è un tentativo di Paul di attualizzare una vecchia e celebre ballata irlandese, Seventeen Come Sunday. Il protagonista della ballata incontra vagabondando una fanciulla dai capelli lunghi e gli occhi fuggitivi e le chiede: cosa fai di bello? Lei gli risponde: sbrigo una commissione per mia madre. Lui, che se non è il Lupo Cattivo è comunque un cugino di primo grado dello stesso archetipo narrativo, gli chiede ancora: quanti anni hai? Lei: “Diciassette la prossima domenica” (è il titolo della ballata). Lui, senza perdere tempo in lupeschi stratagemmi: “Lo prenderesti un uomo?” Lei: “Nooo, non darei questo dispiacere a mia mamma. Ma se vieni a casa nostra quando la luna è piena e luminosa, io scenderò e ti farò entrare (wink wink) e la mamma non mi sentirà”. Il lupo esegue, lei lo fa entrare, dopodiché ci sono due finali diversi, come nelle fiabe dei fratelli Grimm. Il più famoso è abbastanza destabilizzante, perché la voce narrante passa alla ragazza, salvo che non dev’essere più diciassettenne da qualche tempo, ammesso che lo sia mai stata: “Così mi sono fatta il mio soldatino e le sue maniere mi hanno conquistato. Il tamburo e la tromba sono il mio piacere, e una pinta di rum al mattino”.

Durante l’emergenza Covid a Paul McCartney ha partecipato a più eventi benefici a distanza. Quando gli è stato chiesto un contributo per la Preservation Hall Foundation di New Orleans, non ha perso l’occasione di partecipare a una versione di When the Saints Go Marchin’ In suonando l’introduzione del brano con la tromba: lo strumento che aveva iniziato a suonare da bambino e che chissà, forse un giorno padroneggerà. When the Saints è in effetti non è solo una delle canzoni che gli ha insegnato il padre; non è solo uno dei brani che i Beatles suonavano ai tempi dello Star Club di Amburgo; ma anche una delle prime che ha riscritto e rivenduto come sua, senza accorgersene: il musicologo Ian Hammond ha suggerito che I Saw Her Standing There riprenda da When the Saints la progressione e parte della melodia. Paul conserva persino un ricordo del suono delle parole: “How could I dance with another” non suona così diverso da “I want to be in that number“: quel passaggio dal maggiore al minore che avviene subito dopo sull'”hooo” non è dunque soltanto uno dei primi stilemi riconoscibili del sound beatle, ma un gioioso e inconsapevole furto al jazz di New Orleans. Del resto la diciassettenne di I Saw Her è poco meno che un santo nella gloria, non descrivibile a parole. Paul è abbagliato come un poeta stilnovista, l’unico elemento che riesce a isolare è il suo aspetto, ma soltanto per definirlo “oltre ogni confronto”. Il suo destino è scritto, non avrebbe mai più ballato con nessun’altra. E se lui e l’altro cantante non facessero tutti quegli urletti e quegli sghignazzi, chissà, per qualche minuto potremmo anche crederci. Paul non ha mai ammesso i debiti nei confronti di When the Saints: forse non ci ha fatto caso. In compenso non ha mai nascosto di avere copiato di pacca la linea di basso da Talking About You di Chuck Berry.

I Saw Her è uno dei casi più sorprendenti di tutta la nostra classifica. Pur essendo uno dei brani più trascinanti del biennio beatlemaniaco, non è stata inclusa nelle antologie più importanti, e non è mai uscita come singolo, almeno finché i Beatles sono stati assieme. Dopodiché è successa una storia molto particolare che forse è il motivo per cui I Saw Her è diventata così importante (un’altra possibilità è che gli standard dopo un po’ vincono su tutto: i critici non se ne rendono conto, ma se gli impacchetti un brano come When the Saints, loro presto o tardi lo preferiranno ad altre cose e crederanno di farlo perché hanno un gusto raffinato, macché, stanno semplicemente reagendo istintivamente ad archetipi musicali che funzionano da secoli). Qualche anno dopo Lennon, che era stato temporaneamente lasciato da Yoko Ono e viveva quel periodo confuso ma allegro da lui stesso in seguito definito “Lost Weekend”, fece una scommessa con Elton John. I due stavano lavorando assieme al nuovo singolo di Lennon, Whatever Gets You Through the Night. Per Elton sarebbe andata prima in classifica anche negli USA, mentre Lennon era scettico. Non ce l’aveva fatta con Instant Kharma, non ce l’aveva fatta nemmeno con Imagine: per quale motivo al mondo gli americani avrebbero dovuto lasciarsi conquistare da un numero gradevole ma non eccezionale come Whatever Gets You? Elton si fece promettere che se i fatti gli avessero dato ragione, Lennon avrebbe partecipato a un suo concerto: e siccome Elton in quegli anni aveva il polso del pubblico americano molto più del collega, il 28 novembre del 1974 al Madison Square Garden John Lennon comparve per l’ultima volta davanti a un pubblico pagante e senza sputare mai il suo chewing gum d’ordinanza cantò assieme ad Elton Whatever e Lucy in the Sky. Poi prese il microfono, ringraziò Elton e i ragazzi e spiegò: “Stavamo pensando a un numero per farla finita così posso andarmene da qui e stare male, e così abbiamo pensato che avremmo fatto il numero di un mio vecchio e abbandonato fidanzato, di nome Paul. Questa è una di quelle che non canto mai, è un vecchio numero dei Beatles, e la conosciamo appena”. E fu così che l’ultimo brano suonato da Lennon in un concerto dal vivo fu il primo brano inciso dai Beatles in un LP. Col “vecchio fidanzato” le cose del resto stavano andando un po’ meglio, qualche mese prima si erano addirittura trovati a suonare assieme nel disco di un compagno di bevute di John, Harry Nilsson. Insomma, non avrebbe mai potuto danzare con qualcun altro… o no?

Il secondo possibile finale di Seventeen Come Sunday prevede che la mamma si svegli al momento sbagliato: quando il soldato-lupo arriva, la madre afferra la figlia per i lunghi capelli e la batte ben bene con un ramo di noci. Almeno mi sposerai? chiede la diciassettenne al soldato. Eh, non posso, risponde lui: ho già una moglie in paese. Quella stessa sera, nel backstage del concerto, Lennon incontrò Yoko Ono. L’aveva invitata Elton John. Poco dopo si rimisero assieme. How could I dance with another? hooo…

16. Penny Lane (Lennon-McCartney, singolo del 1967).

Penny Lane è nelle mie orecchie, e nei miei occhi. Soprattutto nei miei occhi: Penny Lane evoca le proprie immagini con una precisione cinematografica. A partire dal 1965 i singoli tra un album e l’altro sono diventati il campo di una sfida, non solo e banalmente tra Lennon e McCartney, ma tra avanguardia ed esigenze di mercato. Non si tratta solo di scrivere una “numero 1 ” (in un momento in cui la concorrenza si è ormai fatta agguerritissima), ma occorre scriverlo per un pubblico che si aspetta comunque qualcosa di diverso e stupefacente a ogni uscita. Rispetto ai tempi di Day Tripper / We Can Work It Out i ruoli si sono ormai invertiti: Lennon propone qualcosa di nuovo, McCartney si preoccupa di trasformarlo in qualcosa di più orecchiabile. Il singolo del febbraio 1967 introduce un’ulteriore dialettica: lucidità contro allucinazione. Una specie di esperimento: prendiamo due coetanei cresciuti nella stessa città, con un vissuto non molto diverso. Somministriamo al primo un potente allucinogeno, e al secondo un placebo, e poi chiediamo a entrambi di scrivere una canzone sui luoghi della propria infanzia. Non è una sorpresa che una canzone suoni più sperimentale dell’altra. Sorprende però che delle due sia Penny Lane quella che riesce nell’incantesimo di creare un piccolo mondo davanti ai nostri occhi. Per due minuti siamo in quella strada di Liverpool, i personaggi ci scorrono attorno come in un musical. Il passato è dentro di me, ci dice Paul, lucido come una finestra dopo un acquazzone. Posso riavvolgerlo come una canzone o un film. Chi vi ha detto che Niente è reale? John sull’altro lato? Non fidatevi troppo.

Penny Lane ti attira nel suo tranello nostalgico con un primo giro di accordi che è il più rassicurante che possa esistere (Sol, Mi-, La-7, Re7: una variante persino più zuccherosa della 50s progression). E proprio quando stai pensando che stavolta Paul voleva vincere facile, a metà del secondo giro si tuffa inopinatamente in un Sol- che è stato paragonato all’improvviso passaggio di una nuvola davanti al sole: preferisco immaginarlo come quel momento in cui nei film a colori la fine di un flasback viene segnalata virando un improvviso fermo immagine in bianco e nero. Ma niente paura, Paul conosce l’incantesimo per rianimare il passato con tutti i suoi colori: durante la stessa canzone ripeterà il trucco altre tre volte, con la gioia infantile di chi lo ha appena scoperto e non riesce a stancarsene.

È passato così poco da quando Paul, scrivendo i suoi testi, cercava soprattutto titoli accattivanti, frasi piacevoli da ripetere e ricordare. A partire da Revolver ha iniziato a lavorare sulle immagini, e a crearne subito di memorabili: Eleanor Rigby che raccoglie il riso, il sottomarino giallo. Penny Lane è il punto più alto di questa sua fase visuale. I critici preferiscono le elucubrazioni psichedeliche di John, ma viene il sospetto che Penny tragga parte della sua forza proprio dal contrasto con Strawberry Fields: che lo stesso Lennon se ne rendesse conto, quando parlava ancora nel 1980 di un “boicottaggio inconscio”. “Passavamo ore a curare piccoli dettagli delle canzoni di Paul, ma quando toccava alle mie – soprattutto a grandi canzoni come Strawberry Fields o Across the Universe, in un qualche modo si creava un’atmosfera di rilassatezza e sperimentazione”. Paul aveva la lucidità per afferrare che proprio quei “piccoli dettagli” avrebbero potuto aiutato l’ascoltatore a ricomporre una visione: la campanella anti-incendio, l’assolo di ottavino che ci svolazza davanti con la libertà di una rondine, invitandoci subliminalmente a riconsiderare la scena dall’alto dei blue suburbian skies.

15. Revolution (Lennon-McCartney, lato B di Hey Jude, 1968).

Dici che vuoi una rivoluzione? Ok, senti questa chitarra. Non è uno scherzo – oppure sì, è un classico scherzo lennoniano, sprizzare rumore bianco sul retro di Hey Jude. Oggi può essere difficile rendersi conto di quanto scioccante dovesse suonare la chitarra di Revolution nelle casse degli ascoltatori del 1968. La gente portava indietro il singolo in negozio, pensava che fosse fallato. Una chitarra così distorta, trasmessa direttamente nel canale del mixer dall’impavido Emerick (“se fossi stato il mio manager mi sarei licenziato”), può sembrare appena appena più rumorosa di quella di Are You Experienced? o Disraeli Gears, ma Jimi Hendrix e Cream erano ancora prodotti relativamente di nicchia rispetto ai Beatles. I Beatles con Hey Jude volevano far cantare “Na na na na” al mondo intero, e col lato B ribadivano di essere ancora capaci di spostarsi alle estremità del rock possibile.

Revolution è unanimemente considerata superiore a Revolution 1, la versione originale, più lenta e blueseggiante che si ascolta nel Disco Bianco. Ancora una volta, dopo Please Please Me e Help!, a Lennon viene chiesto di accelerare un brano per renderlo più appetibile, il che dimostra che se voleva senz’altro suonare ‘più forte’ di Paul, John non voleva necessariamente suonare ‘più veloce’, anzi. E allo stesso tempo la versione super-distorta del singolo è più vicina al demo iniziale, è un ritorno alla freschezza e all’entusiasmo con cui Lennon aveva cominciato a strimpellarla appena tornato dal soggiorno indiano. Ripristinando la velocità iniziale e lanciando il suono della chitarra oltre il muro del rumore, la canzone cede completamente la sfumatura sardonica che dominava la versione del Bianco. John sembra riemergere dalla nebbia oppiacea con un paio di idee finalmente precise: se vuoi la violenza, “you can count me out“. Il suo contributo alla Rivoluzione sarà rigorosamente pacifista: l’unico estremismo ammesso è quello estetico. Ah, e i maoisti non andranno da nessuna parte, è chiaro (no, non era affatto chiaro nel mondo universitario del 1968. Era anzi una dichiarazione coraggiosa). In ogni caso “tutto andrà a finire bene”: quando lo canta con quel tono anestetizzato, in Revolution 1, sembra volerci prendere in giro, o alludere a un lavaggio del cervello. Qui invece ne è persuaso: per quanto sia estrema la canzone, è pur sempre una canzone dei Beatles, ottimista e slanciata verso il futuro, coi coretti e i battimani. “Take a sad song and make it better“, diceva Paul sull’altro lato: e John, senza magari accorgersene, esegue.

14. A Hard Day’s Night (Lennon-McCartney, dall’album omonimo, 1964).

Sbreng! I Beatles all’inizio del 1964 hanno il cuore e l’anima di una generazione. Non si accontentano: vogliono anche il midollo spinale, i riflessi involontari. Dopo aver risolto la ricerca dello slogan definitivo (“Yeah, yeah, yeah“) ora vanno in cerca dell’accordo definitivo. Un’armonia che che suoni diversa da qualsiasi altra, indecifrabile, irriproducibile, ma soprattutto immediatamente riconoscibile: sbreng, siamo i Beatles, resta in onda. I tre secondi iniziali del nuovo disco (e del loro primo film) sono i più discussi di tutta la loro carriera: generazioni di musicisti si sono domandati che razza di accordo stiano suonando. George ricordava di aver suonato sulla 12 corde un Fa maggiore con un Sol sulla corda più alta; Paul non ricorda o non vuole dircelo; un matematico, scomponendo le frequenze, sostiene che anche George Martin suoni qualcosa al pianoforte (ma perché Martin e non John)? Non lo sapremo mai, ma continueremo a riconoscere quei tre secondi al volo.

It’s been a hard day’s night. Quando prende la parola all’inizio del suo terzo LP in 16 mesi, John Lennon ha 23 anni, una famiglia avviata e una carriera ben avviata, con brillanti prospettive di sviluppo. Certo, i giorni di lavoro diventano spesso notti di lavoro. Ma non ci si può davvero lamentare. Il Lennon che intona A Hard Day’s Night ce la mette tutta, per suonare come un giovane uomo di successo, e ci riesce. Ha il tono spavaldo di chi sa quello che vuole: ha lavorato tutta la notte per confezionare sogni per ragazzine e a casa si aspetta di trovare il servizio completo che si merita. Mentre canta “when I get home to you / I find the things that you do” sembra di vederlo mentre sale le scale come uno sposino affannato. La porta si spalanca e vediamo… Paul?

When I’m home, everything seems to be right. Gli episodi in cui John e Paul si alternano al microfono in segmenti diversi della stessa canzone sono sorprendentemente rari. Su duecento e più canzoni, appena quattro: A Hard Day’s Night, We Can Work It Out, A Day In the Life, I’ve Got a Feeling. Dai brani successivi appare sempre più chiaro che l’alternanza tradisce un’origine composita: gli ultimi due titoli sono stati realizzati cucendo assieme canzoni diverse scritte separatamente dai due autori. Anche We Can Work It Out fa un punto di forza del contrasto tra strofa di Paul e bridge di John, già separati nello stesso elemento come yin e yang: al punto che ascoltando il brano si ha l’impressione che stiano discutendo, ovvero che siano loro la coppia che deve risolversela (“work it out“). In A Hard Day’s la scomposizione esistenziale tra John e Paul non è ancora avvenuta; il motivo per cui si spartiscono il microfono ha più a che fare con la concitazione del brano: i Beatles sono così indaffarati che la strofa attacca prima ancora che il bridge sia finito (“tight, yeah! / It’s been a…“) Si tratta comunque di una svolta imprevista: eravamo così presi dalla voce gioiosa di Lennon che l’effetto ci lascia straniti. Inoltre siamo ascoltatori del XXI secolo: viviamo in un mondo meno eteronormativo e tendiamo a vedere gender swap ovunque. A partire da metà degli anni Zero abbiamo familiarizzato con il concetto di bromance, che per il semiologo Michael DeAngelis sottende “una più vasta accettazione di espressioni culturali non eteronormative, così come la prospettiva di un’intimità tra persone dello stesso sesso che trascende la questione dell’orientamento sessuale” (Reading the Bromance Homosocial Relationships in Film and Television, 2014). La tentazione di rileggere nel rapporto tra John e Paul una lunga e travagliata storia di bromance è inevitabile.

Feeling you holdin’ me tight. Su internet ci si spinge oltre, non sarebbe internet altrimenti. Su Youtube qualcuno ha confezionato più di sette ore di documentario, montando nastri e nastri di dichiarazioni e interviste allo scopo di dimostrare il Grande Non Detto: John e Paul si amavano, anche se non potevano confessarselo. A separarli è stata l’ipocrisia della società, la pressione sociale che li ha costretti a sposare quelle inutili mogli. E in effetti ripensandoci non avrebbe tutto più senso se Paul cantasse: “when you’re home, feeling you’re holding me tight, tight, yeah“?) A Hard Day’s avrebbe potuto essere scritta per una sana coppia etero: la strofa all’uomo che lavora come un cane, il bridge alla donna che lo aspetta per cullarlo nel suo abbraccio. I Beatles del 1964 però sono un prodotto rigorosamente maschile per un pubblico femminile, come ogni boyband che si rispetti: le ragazze sul palco vogliono vedere soltanto ragazzi da adorare, non ragazze da invidiare. Il dettaglio che John sia sposato è già fonte di frustrazione per molte fan: sostituire subliminalmente l’immagine di Cynthia con la voce di Paul è una tattica inconsapevole per attenuarla.

13. Let It Be (Lennon-McCartney, singolo del 1969, poi nell’album omonimo).

When I find myself in time of trouble. Mary Patricia Mohin McCartney, scomparsa nel 1956 quando Paul aveva 14 anni, è una (non)presenza più discreta di Julia Stanley Lennon. Per John la perdita della madre è un trauma di cui vediamo le tracce sin dall’inizio, nella possessività incolntrollabile di brani come You Can’t Do That o Run For Your Life, negli squarci emotivi di I Call Your Name; un fondo oscuro di rabbia e angoscia che in seguito si stempera con l’identificazione consapevole di un surrogato in Yoko (Julia). Paul nel frattempo non lascia trapelare quasi nulla. Per sette anni è come se alzasse un muro: l’unica crepa che ci è data osservare è una certa difficoltà a rapportarsi con l’altro sesso una volta esaurita la tematica del corteggiamento, un’oscura consapevolezza della caducità dei rapporti umani, a volte espressa con tristezza (“Why she had to go? I don’t know, she wouldn’t say“) altre volte con una franchezza un poco disarmante (“A love that should have lasted years“!) Alla fine, quando ormai i giochi volgono al termine, Paul apre deliberatamente una breccia nel muro ed evoca Mother Mary. Come l’ultima risorsa di un conferenziere o un sacerdote che debba assolutamente farvi piangere entro la fine del discorso – ed è così, “father McCartney” doveva assolutamente farci piangere: lo richiedeva la situazione. I Beatles si scioglievano. John stava già mettendo da parte i pezzi migliori per la carriera di artista-rivoluzionario. Serviva una canzone semplice e maestosa per non far sentire l’orribile stridere delle saracinesche, gli avvocati che affilavano le stilografiche. Occorrevano parole di sapienza e di consolazione, un inno che ci strizzasse le lacrime e ce le riasciugasse, e occorreva che lo scrivesse lui. Infatti lo ha scritto. Paul non deludeva quasi mai. L’immagine della canzone regalata nel sogno qui è verbalizzata: (“I wake up to the sound of music“); la situazione è grave (“the night is cloudy“) ma ogni speranza è autorizzata, sia per i cuori spezzati, sia per chi è stato diviso: there is still a chance that they will see.

L’altra cosa che si era messo da parte per l’occasione era la grande novità del pop di fine anni ’60: la progressione Pachelbel. Un ciclo di otto accordi già molto apprezzato dai compositori del ‘700 (Mozart lo inserì nel Flauto Magico), la cui attestazione più antica è il Canone e giga in Re maggiore per tre violini e basso continuo di un compositore tedesco di fine Seicento, Johann Pachelbel. La Pachelbel non ha confini: per restare in Italia, è una Pachelbel Albachiara di Vasco Rossi, Sally di Fabrizio De Andrè, Indietro di Tiziano Ferro, A te di Jovanotti. Considerata la sua pervasività, è abbastanza incredibile che fino al 1968 l’idea di usarla nel pop non fosse venuta quasi a nessuno. I Beatles, nella loro sfrenata sperimentazione armonica, c’erano arrivati pericolosamente vicini con I Want to Hold Your Hand; nel 1965 Percy Sledge con When a Man Loves a Woman aveva scoperto la Pachelbel partendo dal continente apparentemente più lontano, il r’n’b; poi nel 1968 la versione dell’orchestra di Jean-François Paillard ottiene in Europa un successo straordinario, per un disco di musica classica. A quel punto è solo una questione di prontezza di riflessi prima che qualcuno riesca a farne un disco pop: la gara è vinta da tre concorrenti improbabili, un gruppo di greci trapiantati a Parigi che si fanno chiamare Aphrodite’s Child. Il brano s’intitola Rain and Tears e ha un successo, anche grazie alla voce particolare del solista, Demis Roussos.

Nello stesso periodo, durante le sessioni del Disco Bianco, Paul comincia a combinare gli accordi che poi diventeranno Let It Be. Paul però non può limitarsi a riprendere la progressione di una canzone in voga. Il metodo è quello già adottato con successo con Hey Jude: Paul si lascia tentare da maestose strutture barocche, preoccupandosi però di semplificarle, di renderle più basilari ed emotivamente potenti. Ne è prova in Let It Be la cadenza che segue il ritornello, una scala di note ostentatamente banale che gli strumenti ripetono a turno, come se stessero punteggiando una cerimonia religiosa. In effetti è articolata sulla cadenza plagale, l’intervallo tra IV e I che gli inglesi devoti sono così abituati a sentire durante la Messa da definirla “the Amen cadence”, la cadenza su cui si canta “Amen”. Amen significa: così sia. Let it be, let it be.

Perfezionata durante le difficili sessioni di Twickenham, Let It Be diventa presto il brano di punta del progetto Get Back; ed è proprio durante la lavorazione di Let It Be che il progetto di un disco registrato dal vivo, senza sovraincisioni, comincia a rivelare le sue contraddizioni: c’è il rischio di sprecare un brano dalle potenzialità commerciali enormi. A un certo punto la cinepresa immortala John mentre chiede a Paul: dobbiamo ridacchiare durante l’assolo? (“Are we supposed to giggle in the solo?”) In un altro momento, John accusa bonariamente qualcuno di barare: probabilmente Paul e George stavano già pensando all’idea di sovrapporre l’assolo di chitarra. Il brano viene provato e riprovato per tutto il gennaio del 1969, prima ai Twickenham Studios, poi a Abbey Road e sul tetto della Apple Corps. Viene tenuto in serbo per tutto il resto del 1969 e ritoccato nell’ultimissima sessione del 4 gennaio 1970 (Lennon non c’era più) con l’aggiunta dei fiati e di un coro in cui, per la prima e l’unica volta, Linda McCartney canta in una canzone dei Beatles. Harrison suona un nuovo assolo, più drammatico, che forse per un certo periodo immagina di far dialogare col precedente registrato in aprile. Per il singolo George Martin esegue un mix molto sobrio, scegliendo il primo assolo (in sottofondo si sente quello della traccia originale).

Rimangono la pratica del film, col quale i Beatles devono onorare il loro contratto con la United Artists; e della colonna sonora, che Allen Klein affida a Phil Spector. Sono passati pochi giorni ma la situazione è cambiata: ora è Paul ad essersi allontanato dal gruppo rifiutandosi di firmare le carte di Klein, mentre John si è temporaneamente riaccostato agli altri due. Spector alza il volume dell’accompagnamento orchestrale; aggiunge riverbero ai charleston di Ringo; sceglie il secondo assolo, più impetuoso; inserisce all’inizio e in coda al brano due inserti in funzione profanatrice, due veri e propri ‘fuori onda’, Dig It e Maggie Mae, per suggerire all’ascoltatore l’impressione che John stia ormai ridendo degli sforzi di Paul di tenere insieme il gruppo. Quando ascolta la versione già pronta per essere stampata, Paul va su tutte le furie, ma è troppo tardi. Invece di alzare le spalle e ripetersi “Let it be“, continuerà a battere sul punto finché nel 2003, non sarà ripubblicata una versione della colonna sonora de-spectorizzata, Let It Be (Naked). Devo dire che per quel che mi riguarda l’ultima cosa che mi viene in mente di fare quando ascolto Let It Be è preoccuparmi di che versione è. Sarà che cerco di ascoltarla di rado. Ma una versione beatle di Let It Be che non mi commuova, se ci penso, non l’ho ancora sentita. Spector con il riverbero aveva dato più rilievo al lavoro di Ringo; anche quest’ultimo però dopo aver sentito la versione despectorizzata l’ha trovata nettamente migliore. “Paul si è sempre opposto a Phil… Ora mi toccherà sentirgli dire: vedi? te l’avevo detto“. Lascia che sia, Ringo, lascia che sia.

12. Ticket to Ride (Lennon-McCartney, singolo del 1965, poi in Help!)

Sto per essere triste, anche perché è il giorno in cui Ticket to Ride esce dai giochi. Era inevitabile prima e poi, e tuttavia. Quelli che preferiscono Help!… non esistono. Non ho mai sentito un beatlemane affermare che il suo disco preferito è Help!, forse non ne conosco abbastanza. In effetti, non rischi di passare per un intenditore, se in mezzo a tanti dischi preferisci proprio Help! E però ormai siamo alla porta della top 10 e ve ne siete accorti? Sgt. Pepper, il Bianco e Abbey Road hanno ancora in mano un biglietto solo; di Help! fin qui ce n’erano ancora due, che ora ci stanno per lasciare e la cosa ci sembra molto ingiusta. Il disco che contiene Yesterday, Help!, Ticket to Ride, You’ve Got to Hide, I’ve Just Seen a Face, il disco che se l’avessero fatto uguale, butto lì, i Rolling Stones, sarebbe il disco più importante degli Stones… per i Beatles è stato un rapido rito di passaggio.

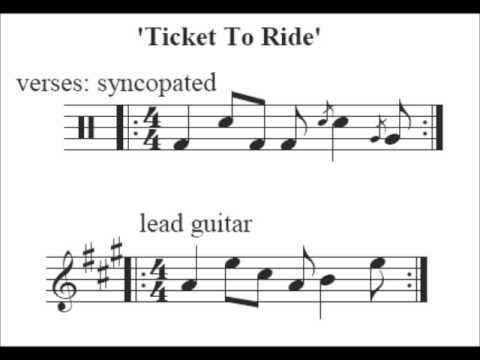

Ticket to Ride ne è la primizia assoluta, offerta dai Beatles al goloso pubblico in attesa del nuovo film che mostrerà i Quattro beniamini in technicolor: esce come singolo nel febbraio del 1965, quando nei trailer con Ticket in sottofondo si intitola ancora “Otto braccia per abbracciarti”. Nel Regno Unito fu il settimo numero 1 consecutivo: negli USA il quarto di sette, anche se vendette un po’ meno degli altri e non ottenne il disco d’oro. E pensare che George Harrison non credeva che avrebbe potuto funzionare da singolo… In effetti, dopo la chiusura un po’ sottotono del 1964, qualche rischio c’era: ma se qualcuno poteva correrlo erano loro. Il fatto è che quando quando uscì, Ticket to Ride non assomigliava a nulla. Un riff di una chitarra a 12 corde? Un ritmo così sincopato che sembra ubriaco (eppure non sgarra una battuta)? Un testo enigmatico su una donna che avrebbe anche un biglietto per andare o fare qualcosa, ma non gliene frega più niente? Una seconda voce che resta impiccata un’ottava più in alto, come se dentro quel cantante che cerca di fare il duro ce ne fosse un altro che urla disperato? Una nota di bordone che segue la canzone per tutti e tre i minuti? E a proposito, cos’è questa novità di far durare una canzone tre minuti?

Insomma, ce l’avevano fatta di nuovo. Dopo aver colonizzato tv, radio, cinema, quotidiani e riviste; dopo aver venduto dischi anche ai bambini, all’improvviso avevano cambiato pagina e ora sembravano di nuovo appena arrivati da Marte. Con Ticket to Ride i Beatles cominciano a scomporre il procedimento di registrazione, partendo da una base e aggiungendo gli strumenti. Uno dei motivi per cui il pezzo continua a suonare così bene è probabilmente il fatto che avevano un po’ meno fretta del solito, un po’ più tempo per scambiarsi le idee e proporre soluzioni nuove. È il caso del riff iniziale, un’invenzione di John su cui George sperimenta il suono della sua nuova Rickenbaker a 12 corde. Il risultato è semplicemente l’esplosione del sound folk-rock che dalla California porterà i Byrds in classifica di lì a poco con Mr Tambourine Man (l’assolo invece lo suona Paul).

Ma l’esempio più macroscopico resta il groove della batteria, uno dei monumenti più riusciti allo stile percussionistico di Ringo: un batterista che sembra sempre un po’ più goffo di quanto non sia davvero. E se anche l’idea del groove fosse venuta a Paul, come sostiene qualche beatleologo, questo non toglie a Ringo il merito di avere accettato un suggerimento tanto folle. Lo si può considerare il momento di un’evoluzione verso l’avanguardia assoluta, l’anello di congiunzione tra What You’re Doing e Tomorrow Never Knows. Impossibile non rammentare che sia Paul sia Ringo erano mancini: ma a differenza di Paul che a un certo punto aveva iniziato a invertire corde e battiplettri, Ringo non ha mai pensato seriamente di cambiare la disposizione della batteria. In quelle asimmetrie, quelle frazioni di secondo in cui la bacchetta rimane sospesa e va spinta con un movimento enfatico della spalla, Ringo aveva trovato il suo stile. L’impronta che lascia su Ticket è così nitida che ci fa soffrire la stessa allucinazione uditiva del riff di And I Love Her: crediamo di sentirla per tutta la canzone, invece dopo qualche strofa Ringo cambia groove, lo semplifica, forse cominciava ad annoiarsi e ci teneva che non succedesse anche a noi.

11. Yesterday (Lennon-McCartney, Help!, 1965).

Ieri l’amore sembrava un gioco così facile da giocare (ecco, appunto, ricordiamoci che è un gioco, la media di tutte le classifiche professionali che sono riuscito a trovare in rete). Da dove viene Yesterday? Ce lo chiediamo da mezzo secolo, nessuno lo sa con certezza. In Cecilia (una canzone che non assomiglia assolutamente a Yesterday) Paul Simon racconta la storia di una ragazza amorevole, forse troppo. Dopo essersi fatto una doccia, Paul (Simon) torna in camera e la trova con un altro. La canzone assume un significato molto più interessante se assumiamo che Cecilia non sia una ragazza che sta prendendo la rivoluzione sessuale molto seriamente, ma la santa protettrice della musica. Quella che nelle sacre conversazioni porta sempre uno strumento e a volte lo rompe, perché la musica viene dal cielo e il cielo se la riprende quando vuole. Capita a chiunque: ci si sveglia con un motivetto in testa, lo si dimentica appena svegli. Però magari ti torna in mente nel box doccia e sembra fantastico, un capolavoro, ma non fai in tempo a rivestirti che ti accorgi che non è più tuo: è diventato la canzone di qualcun altro. Cecilia, ma perché ci spezzi il cuore così, perché ci distruggi la confidenza in noi stessi, ogni giorno?

“Silenzioooo! Spacco tutto!”

Partiamo sempre da un presupposto evolutivo: nulla si crea, tutto si modifica. Durante una fase liminare del sonno Paul deve avere modificato in modo particolarmente felice una melodia che il giorno prima esisteva già: resta da stabilire quale. La teoria più accreditata tira in ballo Georgia On My Mind, il brano del compositore jazz Hoagy Carmichael (1930) che ai tempi in cui Paul dormiva in casa Asher era un punto fermo del panorama radiofonico, soprattutto nella versione del 1960 di Ray Charles. È un’ipotesi seducente, non solo perché rende la citazione di Paul in Back In the USSR un’ammissione (“That Georgia’s always always on my my my mind”), ma perché quattro anni dopo Georgia avrebbe ispirato l’altro grande brano confidenziale dei Beatles, Something.

Pete Townshend era un pivello

Un’altra ipotesi riguarda Answer Me, la versione inglese di un brano tedesco del 1953 (Mütterlein), l’unica canzone ad andare in cima alle classifiche inglesi con due versioni diverse nello stesso momento, cantate rispettivamente da Frankie Laine e David Whitfield; ma la versione più famosa fu incisa da Nat King Cole l’anno successivo. Answer Me somiglia a Yesterday soltanto dal punto di vista metrico: la seconda strofa recita: “You were mine yesterday / I believed that love was here to stay / Won’t you tell me where I’ve gone astray”. L’inconscio onirico di Paul potrebbe avere lavorato come il suo prediletto registratore multipiste: su un lato Georgia, sull’altro Answer Me, e al risveglio ecco Yesterday. Questa è senz’altro l’ipotesi più convincente – ma non la più suggestiva, almeno per noi italiani. Perché poi c’è l’ipotesi napoletana.

Più che un’ipotesi è un tarlo, ovvero: non ci sono veri indizi che puntino verso Napoli: soltanto false piste. Eppure, quando qualcuno comincia a pensarci, non riesce più a scacciare l’idea dalla testa: c’è qualcosa di irresistibilmente napoletano in Yesterday. Vittima del tarlo fu per esempio Lilli Greco, uno dei discografici che hanno fatto la storia della musica italiana (scomparso nel 2012). Qualche anno fa dichiarò che Yesterday era ispirata a una romanza napoletana del tardo ‘800, Piccire’ che vene a dicere. Lo avesse detto oggi i giornalisti lo avrebbero preso per oro colato, ma era il 2006 e qualcuno ancora si preoccupava di verificare, sicché saltò fuori che di questa Piccire’ non risultava traccia “tra gli oltre trentamila titoli conservati nell’Archivio sonoro della canzone napoletana“. Una fake news, insomma? Sì e no: come fece successivamente notare Vince Tempera, la scala che sale McCartney cantando “All my troubles seemed so far away” è molto simile a quella che conduce a Munastero ‘e Santa Chiara: lo si sente meglio in questa versione di Murolo.

Alla fine è semplicemente una scala barocca come ce ne sono tante, senza bisogno di andarle a cercare per i vichi di Napoli. E poi da chi avrebbe potuto ascoltare Munastero ‘e Santa Chiara, Paul McCartney? Beh, dalla radio: in fondo è sempre stato un ascoltatore onnivoro. Anche se sarebbe più fantastico pensare che il responsabile sia Peppino Di Capri, con cui i Beatles condivisero alcune date in Italia. Ma era già il 1965, il brano era già pronto, mentre la sua versione di Munastero (molto meno somigliante a Yesterday) Peppino l’avrebbe incisa solo qualche anno più tardi. Che Paul, il principale responsabile delle escursioni più esotiche dei Beatles, non fosse insensibile alla musica napoletana lo dimostra un esempio molto più lampante, che vedremo in seguito. Un’altra ipotesi è che tutta la musica napoletana in realtà sia nata verso la fine del 1400 su iniziativa di un viaggiatore del tempo che avrebbe bofonchiato Yesterday a una fanciulla.

Dopo aver accettato l’idea che il brano era suo – o perlomeno che nessuno lo avrebbe reclamato nel breve-medio termine – Paul dovette scriverne le parole. Ci mise parecchio. Sul set di Help! c’era un organo su cui Paul la provava finché il regista Richard Lester lo minacciò: o finisci la canzone o lo faccio portare via. “Non fa che parlare di quella canzone, manco fosse Beethoven”, commentò a un certo punto George Harrison. La canzone chiedeva a Paul un atteggiamento triste-nostalgico che per lui era un continente ancora quasi del tutto inesplorato. L’impaccio è evidente: gli sfuggono espressioni maldestre che gli abbiamo tutti perdonato volentieri ma che estrapolate dalla canzone più famosa del mondo lasciano perplessi: cosa significa “credo in ieri”? E perché “ieri arrivò improvvisamente”? Non dovrebbe essere vero il contrario, ossia che se n’è andato troppo presto?

Forse Paul sta cercando di razionalizzare l’atteggiamento di Santa Cecilia: un giorno c’è, il giorno dopo scompare, e non spiega mai perché. Mi basta dire qualcosa di sbagliato, e rimango senza niente in mano a struggermi per lo Ieri. Quando l’amore sembrava un gioco così facile da giocare (ma anche da suonare).

Yesterday è una pietra miliare nel percorso dei Beatles: la strada prende una direzione dalla quale non sarà più possibile tornare indietro. Parte della responsabilità è di George Martin, che di fronte alle perplessità dei tre che non sapevano cosa suonare, propose un quartetto d’archi: e dovette persino vincere la diffidenza di Paul, lo stesso che nel giro di un anno comincerà a esigere partiture vivaldiane. All’inizio però Paul era guardingo: impose di evitare il vibrato e pretese che il violoncello accennasse un accordo di settima molto più blues che sinfonico. Temeva realmente di avere scritto una canzone “da nonno”. Rispetto ad altri brani successivi bisogna ammettere che gli archi sono importanti, ma non necessari: oggi abbiamo la sensazione che Yesterday funzionerebbe anche col semplice accompagnamento della Epiphone acustica di Paul (e però quel brivido che ci coglie sul “Suddenly” non è da sottovalutare, specie sui giovani ascoltatori che magari per la prima volta sentivano gli archi su un disco pop-rock). Nel 1965 una versione ‘unplugged’ era commercialmente impresentabile: persino un pezzo che esibiva con orgoglio caratteristiche folk come You’ve Got to Hide doveva presentarsi ornato da flauti e percussioni che smorzassero l’impressione di una registrazione dal vivo. E persino dal vivo, quando viene il momento di cantare Yesterday i Quattro si affidavano a una bobina di nastro con gli archi che Ringo si occupava di far partire al momento giusto (su Youtube però c’è anche un video del 1966 in cui a Monaco di Baviera la suonano tutti e quattro, e sembrano divertirsi).

Accanto a George Martin, un ruolo determinante nella svolta di Yesterday lo ebbe Brian Epstein, nel momento in cui rigettò la possibilità di incidere il brano come disco solista di Paul McCartney. Una decisione non scontata per un manager che proprio nello stesso periodo stava curando non soltanto l’immagine e gli interessi dei Beatles, ma un intero ecosistema musicale: il Merseybeat, la scena musicale di Liverpool. All’interno di questo habitat Paul McCartney non era soltanto un membro del gruppo più importante, ma anche uno dei più importanti autori di canzoni che venivano passate ai colleghi. Epstein si stava preoccupando di raggiungere target diversi; una Yesterday de-beatlesizzata avrebbe potuto raggiungere frequenze diverse e ascoltatori più adulti, ma Epstein preferiva che il gruppo restasse compatto. Qualsiasi cosa che Paul e John cantavano, anche completamente diversa dallo stile dei Beatles, ne avrebbe conservato il marchio. Se non avesse preso questa decisione, è possibile che McCartney avrebbe intrapreso una carriera parallela da crooner e compositore, riservando per il catalogo dei Beatles solo i brani più rock. Invece Yesterday fu inserita in un album dei Beatles (ed estratta come singolo negli USA), anche se per la prima volta tre membri su Quattro non avevano avuto altro da aggiungere. Un precedente importante che aumentò esponenzialmente le possibilità dei Quattro – ma ne determinò anche la precoce disgregazione. Del resto ormai lo sappiamo: ieri era tutto così facile, e poi all’improvviso… cos’è successo? boh, qualcosa di complesso e incomprensibile, forse non ci resta che credere nello Ieri.