Le 250 migliori canzoni dei Beatles, partendo dal fondo

(Sì d’accordo, 50 anni fa andavamo sulla Luna e tutto quanto, ma soprattutto 50 anni fa più o meno i Beatles si scattano la loro ultima foto assieme. John ha già deciso di mollare, Paul darà la notizia mesi più tardi, e oggi dobbiamo iniziare ad accettare questa cosa che il gruppo più importante della storia del rock si è sciolto mezzo secolo fa e non abbiamo più avuto nulla di meglio. Nei prossimi mesi sul Post comparirà la classifica più completa, più ragionata, più elaborata, più faconda mai messa su Internet. A splendid time is guaranteed for all).

Qui c’è anche la playlist su Spotify!

254. Moonlight Bay (Wenrich-Madden, “eseguita” dal vivo al Morecambe & Wise Show nel 1963, poi in Anthology I).

Signori e signore, stasera faremo la storia della televisione”. Nel dicembre del 1963, quando appaiono al Morecambe & Wise Show, i Beatles sono talmente identificati con il loro taglio di capelli che basta far indossare loro un cappellino di paglia e scompaiono: “I Beatles se ne sono andati?”, chiede Ernie. “Ma no, sono ancora qui”. Il siparietto è da manuale della tv generalista, per come gioca sul conflitto generazionale dando soddisfazione a entrambe le parti. I babyboomers trovano in tv qualcuno che tratta Ernie da povero vecchio (“Beh, com’è essere famosi?” “Eh, non più come ai tuoi tempi, sai”: i tempi comici di John sono perfetti). I coetanei di Ernie possono ridere dei quattro capelloni e soprattutto del più buffo e selvaggio, quello che rimane sullo sfondo: “Hey Bongo!” Nel mentre tirano un sospiro di sollievo: dopotutto sono bravi ragazzi, sanno cantare anche i vecchi ballabili. L’idea che gli sciamannati esecutori di She Loves You Yeah-Yeah-Yeah possano cimentarsi con un brano anni Dieci a fine 1963 doveva apparire comica, ma se volete possiamo anche vederci un presagio del destino; quella che ora è farsa si ripeterà in tragedia, di lì a quattro anni non ci sarà più niente di così buffo nel vedere gli stessi quattro damerini intrappolati nella coreografia televisiva di Your Mother Should Know. Di lì a poco i Beatles diventeranno il Titanic, il Disco Bianco l’iceberg, e il Paul di Honey Pie il direttore dell’orchestrina. Te lo immagini cantare “My position is tragic” con la stessa paglietta che indossava al Morecambe & Wise.

I Beatles dovevano scegliere tra rompere con la vecchia generazione o compiacerla: scelsero l’opzione più paraculo, ne trassero benefici immediati su stampa e quotidiani, ma l’equilibrio tra credibilità e paraculaggine era fragilissimo e destinato a spezzarsi entro il decennio. Morecambe e Wise invece continuarono a fare apprezzatissima e rassicurante televisione fino agli anni Ottanta. Paul considerava questo sketch la migliore apparizione televisiva dei Beatles, motivo per cui è stata inclusa nel primo volume di Anthology entrando in un qualche modo nel corpus delle canzoni dei Beatles. Su Spotify è attualmente il loro brano meno ascoltato, e quindi si piazza al numero 254. Giusto così: non è nemmeno una canzone, è uno scherzo di pochi secondi. Ma sappiamo tutti che sapevano fare di peggio, se si impegnavano.

253: (You’re So Square) Baby I Don’t Care (Leiber-Stoller, incisa durante una session di The Beatles, 1968).

You don’t like crazy music, you don’t like rocking bands… Anche nella fase in cui farcivano i loro dischi di buoni vecchi standard rock’n’roll, i Beatles si sono sempre tenuti a religiosa distanza dal repertorio di Elvis Presley. Non era solo il rispetto che si tributa a una divinità, ma una scelta estetica e commerciale: i Beatles cercavano brani poco noti in Inghilterra, cercando di personalizzarli per quanto possibile. Elvis non si presta a essere personalizzato: chiunque ci si avvicini si trasforma inesorabilmente in un imitatore. È quel che succede a Paul il 9 settembre del 1968, la mitica session in cui Ringo suonando 18 volte Helter Skelter si farà venire le vesciche alle dita. È il giorno in cui insomma nasce l’heavy metal, ma prima del parto, per scaldarsi le mani e testare il riverbero, i Beatles avevano suonato una versione selvaggia di un brano della colonna sonora di Jailhouse Rock.

Nella versione deluxe del Disco Bianco se ne possono ascoltare soltanto 40 secondi, più che sufficienti per farci cascare dalla sedia: è un Elvis rabbioso e primordiale, sequestrato a tutta la melassa hollywoodiana dei suoi tristi anni Sessanta e riportato gloriosamente sul rock-trono spettantegli per diritto divino. È un Elvis ibernato durante il servizio militare, un Capitan America che aspetta che vengano a scongelarlo gli Avengers, o meglio ancora i Led Zeppelin. Un Elvis che non ha mai dovuto riciclarsi come star del cinema di serie B, un Elvis mai rassegnato a proporre versioni di sé sempre più rassicuranti per tutte le ex-ragazzine del Midwest ormai sposate e con figli.

Un Elvis che in realtà è l’ennesimo travestimento di Paul, galvanizzato dal riverbero rockabilly che intendeva usare per far esplodere Helter Skelter. Tre anni prima i Beatles avevano ottenuto un’udienza presso il Re, nel suo esilio californiano. Cosa accadde nell’occasione non è chiaro: erano tutti un po’ fatti un po’ imbarazzati, i resoconti divergono. Lennon era il solo a sostenere che avessero suonato assieme; Ringo ricorda di averci giocato a pallone. Paul se lo ricorda seduto sul divano con in braccio un basso elettrico. You’re So Square è uno dei rari pezzi in cui Elvis suona il basso (e che basso).

252: Can You Take Me Back? (improvvisazione di McCartney durante una session di The Beatles, 1968).

Can you take me back where I came from? Quarto, drammatico lato del Disco Bianco: pochi secondi prima che tutto sprofondi nel caos di Revolution 9, dalla dissolvenza di Cry Baby Cry spunta fuori Paul con la chitarra. Non ha un’altra canzone da proporre: vuole solo che lo portino a casa. È un breve brandello di musica che si intona in modo incantevole con l’atmosfera fiabesca del precedente, e col senso generale di malinconia che si insinua nell’ascolto verso la fine del Disco Bianco. È stata una lunga festa, piena di errori e cose memorabili, ma comunque sta per finire, anzi è già finita. John sta ancora armeggiando con manopole a caso, Ringo è salito nelle camere dei bambini che reclamano la ninna nanna, Paul vi saluta: negli ultimi (lunghissimi) dieci minuti non sentiremo più la sua voce.

Can You Take Me Back è stata inserita nella scaletta del Disco Bianco soltanto nell’edizione del 50esimo anniversario. Fino a quel momento era rimasta ufficialmente una coda di Cry Baby Cry. Per quanto brevissima, era comunque più interessante ed efficace di molti brani in scaletta; uno degli esempi più felici di quel “non finito” così caratteristico del Disco Bianco, un kolossal incompiuto in cui numeri provati e riprovati si alternano a schizzi estemporanei. In certi momenti il Disco Bianco sembra voler suonare come un bootleg, in un periodo in cui il concetto di bootleg è appena nato. Il fascino di Can You Take Me Back stava nel suo emergere dall’ombra e ricadervi subito, dando all’ascoltatore la sensazione di perdersi chissà cosa. Più tardi coi cofanetti abbiamo scoperto che Can You Take Me Back era il terzo stadio di una lunga improvvisazione incisa da Paul il 16 settembre 1968, durante la lavorazione di I Will. E abbiamo scoperto per l’ennesima volta che la canzone completa era più bella da immaginare che da ascoltare davvero. Can you take me back?

251. Lend Me Your Comb (Twomey-Wise-Weisman; eseguita dai Beatles nel luglio del 1963 negli studi della BBC).

Prestami il pettine, i miei capelli sono un disastro. Baciarti è stato divertente, tesoro, e grazie dell’appuntamento: ma adesso dobbiamo tornare a casa. Scegliendo di eseguire per il pubblico televisivo della BBC questo oscuro lato B di Carl Perkins, i Beatles si concedono due minuti di fuga nell’immaginario americano, ricostruito grazie al cinema e comunque più realistico di quello tratteggiato nelle loro canzoni del tempo: qui non ci si limita a tenersi per mano, il bacio non è più l’estatico punto d’arrivo del corteggiamento, ma una prassi “divertente” quantunque non priva di inconvenienti, ad esempio ci si rovina l’acconciatura. Inoltre ci sono i genitori, a casa, che ci aspettano (e i vostri, di genitori, non lo tenevano un pettinino nel cassetto del cruscotto?)

250. St. Louis Blues (W.C. Handy; incisa durante la lavorazione di Hey Jude, 1968)

Insomma, qui ci sono trenta secondi di St. Louis Blues cantati da Paul al pianoforte tra una prova e l’altra di Hey Jude, con un accento non definibile e un tentativo di falsetto che forse preannuncia quello di Get Back (c’è anche John alla chitarra) – ma che senso ha tutto questo? Ho chiesto al Post di pubblicare la più lunga e completa classifica dei brani dei Beatles mai comparsa on line, e affinché sia davvero la più lunga e la più completa devo anche mettermi a parlare di un brano del genere come se fosse qualcosa di più di un “brano” nel senso etimologico, un brandello, uno strappo, un lacerto? Nel frattempo sono già passati 40 secondi da quando ho iniziato a scrivere questa cosa, il che significa che ci ho perso più tempo io che i Beatles. In seguito diventa più interessante, giuro.

249. Ain’t She Sweet (Milton Ager – Jack Yellen; incisa da John, Paul, George e Pete Best ad Amburgo nel 1961, e in una versione più tranquilla, a Londra nel 1969).

…ma i tedeschi dicevano, “più dura, più dura” – la volevano tutti un po’ come una marcia – così finimmo per farne una versione più dura.

Adesso, in confidenza: non è fantastica questa versione di uno standard swing che dagli anni Venti avevano suonato tutti, veramente tutti, senza che a nessuno mai venisse in mente di poterla fare così veloce, così ringhiosa, sgusciante come brillantina? Ascoltatela un’altra volta. Non meriterebbe di essere più su in classifica, molto più su di Revolution 9 o Wild Honey Pie? E dire che, se fosse stato per John, la sua Ain’t She Sweet non sarebbe suonata molto diversa da quella rockabilly di Gene Williams, melliflua e ancora molto swingante. Ma quei tedeschi insistevano: “schwerer, schwerer!” e insomma se abbiamo il rock forse dobbiamo davvero ringraziare la clientela dei nightclub di Amburgo.

Eppure, quando gli ricapiterà otto anni di re-intonarla per scherzo coi colleghi milionari, John la rifarà proprio come l’aveva sentita da Gene Williams. Quel che era successo con Ain’t She Sweet nel frattempo si era ripetuto con Please Please Me, con Help!, con Revolution: in tutti questi casi qualcuno aveva chiesto a John “faccela più dura”, o “più veloce”, e in tutti questi casi John aveva accettato. La gente ha sempre chiesto a John di fare il duro, e i Beatles sono durati più o meno finché John ha imparato a dire di no.

248. You’ll Be Mine (Lennon-McCartney, incisione casalinga del 1960)

“Tesoro, quando mi hai bruciato quel toast l’altra mattina, io, io ho guardato i tuoi occhi e ho riconosciuto il bulbo oculare del Servizio Sanitario, e ti amo, ti amo come non ti ho mai amato, mai amato prima”. Paul e John, ancora teenagers, fanno i cretini davanti a un registratore a bobina. Imitano i gruppi vocali di prima della guerra. Paul è il tenore: ha già iniziato a travestirsi, ha già iniziato a nascondersi. John è il basso, sta già accostando parole a caso, sta già cercando di essere originale. Stu Sutcliffe, se c’è, sta già scomparendo.

Ancora una registrazione domestica del 1960. La band più importante d’Inghilterra si chiama The Shadows: quando non accompagnano Cliff Richard suonano un surf rock strumentale squillante come una fanfara. Paul alla chitarra solista ha in mente di prendere il volo con qualcosa del genere, ma il basso goffo di Sutcliffe e la chitarra (poco) ritmica di John lo bloccano a terra. Un altro chitarrista di buone speranze, riascoltando la bobina, avrebbe tratto le sue conseguenze e mollato i due incapaci. Paul si comportò diversamente. A un certo punto accettò che se voleva una sezione ritmica decente, doveva preoccuparsene lui. Un passo indietro enorme per il suo ego, decisivo per la band. Il basso sarebbe diventato il suo migliore travestimento.

246. Searchin’ (Leiber-Stoller, incisa dai Beatles nel 1962 durante il provino presso la Decca, ora in Anthology II).

Per il provino alla Decca, quello che andò inspiegabilmente male, Paul aveva scelto tra le altre una delle sue canzoni preferite (anni dopo la includerà tra i dischi da portare su un’isola deserta). Anche stavolta la sua capacità di interpretare in modo credibile un pezzo rhythm and blues è notevole, ma forse alla Decca cercavano qualcosa di più originale: non è che il r’n’b andasse così di moda a Londra nei primi anni ’60, e che farlo cantare a un bianco di Liverpool fosse una mossa commercialmente scontata.

Siamo ancora nei profondi bassifondi della classifica, dove compaiono pezzi che non sono mai stati inclusi in nessun’altra. L’unico motivo per inserire Searchin’ al 246esimo posto, sopra Cayenne e sotto Hallelujah, è il numero di ascolti su Spotify, appena sopra i 330.000. Il pezzo dei Beatles più riprodotto attualmente è… non vi dico ancora qual è, ma comunque risulta riprodotto appena dieci volte tanto. E comunque non è il brano di Spotify più riprodotto, tra quelli in cui suona e canta Paul McCartney. Il brano di Paul più ascoltato su Spotify è una collaborazione con Kanye West e Rihanna, FourFive Seconds. Lui ci scherza su, dice che su c’è gente che pensa che Kanye West lo abbia scoperto. Non è una battuta, dice. Lo sappiamo che non è una battuta.

Siamo ancora nei profondi bassifondi della classifica, dove compaiono pezzi che non sono mai stati inclusi in nessun’altra. L’unico motivo per inserire Searchin’ al 246esimo posto, sopra Cayenne e sotto Hallelujah, è il numero di ascolti su Spotify, appena sopra i 330.000. Il pezzo dei Beatles più riprodotto attualmente è… non vi dico ancora qual è, ma comunque risulta riprodotto appena dieci volte tanto. E comunque non è il brano di Spotify più riprodotto, tra quelli in cui suona e canta Paul McCartney. Il brano di Paul più ascoltato su Spotify è una collaborazione con Kanye West e Rihanna, FourFive Seconds. Lui ci scherza su, dice che su c’è gente che pensa che Kanye West lo abbia scoperto. Non è una battuta, dice. Lo sappiamo che non è una battuta.

245. Hallelujah, I Love Her So (Ray Charles; incisione domestica del 1960, in Anthology 1)

Let me tell you about a girl I know… C’è chi dice che la chitarra è quella di George, perché nella parte tagliata su Anthology (a volta la si trova su Youtube) c’è un tentativo di assolo. Per Mark Lewisohn, il beatlesologo più autorevole, George quel giorno davanti al registratore a bobina non c’era, magari aveva un impegno. Invece John c’era, quindi l’assolo sarebbe suo. Io in realtà ci sento una chitarra sola, quindi per me è Paul. Chiunque sia, è un disastro. Hallelujah colpisce per lo scarto tra voce e strumento: non c’è dubbio che chi canta abbia talento – magari un talento mimetico, si capisce che è uno che ha imparato Hallelujah suonando la cover di Eddie Cochran fino a impararla a memoria. Invece il chitarrista non può farcela. In un certo senso non ce l’ha mai fatta.

Gli strumenti dei Beatles non suoneranno mai lisci come le voci dei Beatles: ci sarà sempre un gap sensibile tra la musica che passa dalla voce e quella che arriva nelle mani. Non è una coincidenza, credo, che due su quattro fossero mancini in un mondo dove ancora gli strumenti per mancini non esistevano – e lo stesso John, che mancino non era, sapeva di avere un senso del ritmo tutto suo. È stata questa difficoltà ad avere reso i Beatles qualcosa di diverso dall’ennesimo gruppo che suona Cochran che suona Ray Charles. Non ce l’avrebbero mai fatta, e così si sono inventati qualcosa di diverso. Qualcosa che è ancora parte del nostro paesaggio musicale, sessanta anni dopo, qualcosa che diamo per scontato, oggi. Ma nel 1960 non esisteva.

244. Shout (Isley-Isley-Isley; registata dai Beatles nel 1964 per uno special televisivo)

Nel 1971 (sembrava passato un secolo) Lennon dichiarò che per lui i veri Beatles erano finiti nel momento in cui erano arrivati in classifica. “La musica era morta prima ancora che facessimo concerti fuori dalla Gran Bretagna. Ci sentivamo già di merda, perché eravamo costretti a ridurre un concerto di uno o due ore, cosa di cui eravamo contenti in un certo senso, a venti minuti, e cominciammo a ripetere gli stessi venti minuti tutte le sere. La musica dei Beatles è morta in quel momento. Ecco perché non siamo mai migliorati come musicisti: ci siamo ammazzati da soli per avere successo, ed è stata la fine”.

L’età ruggente del Cavern e di Amburgo, quella che per John era stata il vero momento dei Beatles, aveva anche il grosso vantaggio di non essere mai stata registrata in modo decente: neanche John poteva riascoltarsi e scoprire vecchi errori e goffaggini che al tempo non percepiva. I racconti di Amburgo da questo punto di vista sembrano delineare i contorni di un Paradiso Perduto in cui le esibizioni live duravano notti intere e una canzone poteva andare avanti per ore, mentre un membro del gruppo alla volta si prendeva da bere o si appartava con una frequentatrice. Le assi del pavimento potevano crollare da un momento all’altro inghiottendo batterista e batteria (come effettivamente successe una sera al povero Pete Best). Il sogno a occhi aperti di ogni chitarrista sedicenne, bruscamente interrotto appena i Beatles approdarono in classifica e cominciarono ad attirare un pubblico sempre più strillante e molesto che impediva ai quattro di sentirsi tra loro.

Shout è il tipico esempio di pezzo che i Beatles non avrebbero mai più potuto suonare dal vivo: è il classico brano “da bis”; più che una canzone è una coda che può attaccarsi a qualsiasi altra canzone e serve a togliere il fiato al pubblico prima di mandarlo a casa. Ma perché possa funzionare, Shout ha bisogno di un pubblico attento, disponibile a scatenarsi ma anche disciplinato e devoto. Un pubblico che ai concerti i Beatles non trovavano più. L’esibizione televisiva ci dà una vaga idea di come avrebbero potuto suonare i Beatles post-Cavern se non fossero diventati troppo famosi. Ma anche qui i tempi sono troppo brevi: un numero che in un concerto si può dilatare oltre i dieci minuti, qui ne deve prendere al massimo un paio prima dei titoli di coda. Non c’è tempo per improvvisare, tutto è così sincronizzato che ascoltando la traccia non ti accorgi di quando smette di cantare uno e comincia l’altro (è l’unico caso nella loro discografia in cui si dividono per quattro l’incarico di voce solista). È così strano vederli suonare in cerchio, come bracci di un ingranaggio ben oliato: forse non saranno stati davvero i più grandi performers d’Inghilterra, come diceva John, ma non c’è dubbio che funzionassero. Ringo si diverte molto, il che è un buon segno. Non viene anche a voi voglia di urlare.

243. The Sheik of Araby (Wheeler-Smith-Snyder, inciso nel 1962 per il provino alla Decca)

L’attore Rodolfo Valentino, 1922

(Fotografia / PhotographRoma, Archivio GBB / Agenzia CONTRASTO)

Sono lo Sceicco d’Arabia, il tuo amore mi appartiene. Di notte mentre dormi striscerò nella tua tenda. Maccosa… Ok, questo è un altro standard degli anni Venti (ispirato ai film di Rodolfo Valentino!) che i Beatles scelsero di presentare ai discografici della Decca, secondo una logica che ci sfugge. È davvero quel tipo di brano che “tua madre potrebbe conoscere”. Forse volevano dimostrare la propria versatilità, più culturale che musicale perché alla fine queste cover bizzarre, piegate al quattro quarti di Pete Best, diventano tutti rock veloci. The Sheik era una scelta strana ma non stranissima: l’anno prima era andata in classifica un arrangiamento degli Everly Brothers gustosamente rétro, un numero da vaudeville che probabilmente andava incontro ai gusti di Paul.

Stavolta però canta George (il playboy meno credibile del quartetto ’62), con una grinta inconsueta per lui, e malgrado gli Everly siano stati i maestri d’armonia vocale dei Beatles, nessuno coglie l’occasione per armonizzare. La melodia che si sente all’inizio del pezzo è una di quelle musichette che conosciamo tutti senza sapere chi l’ha scritta dove e perché. Bene, ora lo scopriamo, si chiama The Streets of Cairo e fu composta in occasione dell’esposizione mondiale di Chicago del 1893. La ispira lo stesso esotismo ingenuo di The Sheik: due canzoni a tema arabo che non suonano arabe nemmeno per sbaglio. L’idea di montarle assieme è la classica trovata barocca che poteva venire a George Martin. Il quale stavolta ha un alibi: non conosceva ancora i Beatles. Se questo provino avesse funzionato, non li avrebbe mai conosciuti.

242. Circles (Harrison; demo del 1968)

Gli amici vanno, gli amici vengono, e io giro intorno in cerchi. George Harrison ci avrebbe messo quattordici anni a completare Circles. La prima versione la incide a Esher, durante la prima fruttuosa riunione dei Beatles dopo il viaggio in India. È un brano che mette insieme atmosfere che era tipico trovare in Sgt. Pepper’s, ma in brani separati: un infantile senso del mistero e il misticismo di marca indiana, come se Being for the Benefit sconfinasse dentro il territorio di Within You Without You. Una canzone sull’eterno ritorno non dovrebbe lasciarti una così netta sensazione di incompiutezza, ma in un momento in cui tutti si erano messi a strimpellare su chitarre acustiche, George insisteva a comporre su strumenti a tastiera che maneggiava a fatica, proprio allo scopo di scoprire progressioni insolite, come quella di Circles che lascia perplessi anche dopo più ascolti. È un pezzo strano, ma non più strano di altri sul Disco Bianco. Se nel ’68 George smise di lavorarci è perché insisteva in una direzione che non gli interessava più, dopo l’exploit di The Inner Light. Non si era stancato della meditazione – continuò per tutta la vita – ma del personaggio che aveva assunto all’interno del quartetto, l’ambasciatore dell’India mistica in un momento in cui gli altri tre ne avevano avuto abbastanza. La spezia esotica sempre meno interessante, portata dopo portata. Così Circles rimane una piccola gemma grezza e probabilmente sarebbe stato meglio così: quando nel 1982 la riprende in mano, l’incanto è finito. Chi sa non parla, chi parla non sa, e io giro intorno in cerchi.

241. Three Cool Cats (Leiber-Stoller, incisa nel 1962 per il provino alla Decca).

“I want the middle chick!” “I want that little chick!” “Hey, man, save one chick for me!” Questa mi fa impazzire. In parte è l’abilità di Leiber e Stoller nel raccontare una storia in due stofe – in questo caso più che una storia è una sequenza di un musical in technicolor, perfettamente coreografata. Ed è una coreografia in cui tre quarti di aspiranti Beatles si calano con convinzione. George sembra un cantante più convincente al provino della Decca che nei dischi dei due anni successivi. I cori sono affilati come un rasoio a doppia lama. Paul fa il gregario e John il clown, anche se nel secondo ritornello gli cala la maschera. Ok, non tutti i brani scelti da Brian Epstein per il provino avevano un senso, ma nulla mi toglie dalla testa che ci fosse almeno materiale per un singolo, anche più convincente di Love Me Do. Sarebbe bastato fargli riprovare questo oscuro lato B dei Coasters che avrebbe avuto più fortuna in Francia che in patria, e che le chitarre di Liverpool fanno brillare di una luce inattesa. E invece alla Decca fecero sapere che i gruppi con le chitarre avevano fatto il loro tempo. Certo.

240. Sour Milk Sea (Harrison, registrata a Esher nel 1968).

Le canzoni dei Beatles sarebbero così famose se non le avessero incise i Beatles? Annosa questione. Ok, senz’altro i Beatles non sarebbero stati i Beatles se non avessero infilzato nel giro di pochi anni una serie di canzoni che erano orecchiabili al primo ascolto mezzo secolo fa e lo sono ancora adesso. Quante canzoni? Forse una trentina. Poi c’è una zona grigia di almeno un centinaio di pezzi che conosciamo e cantiamo e studiamo e consideriamo memorabili perché le abbiamo trovate sui dischi dei Beatles – ma se le avesse incise qualcun altro, li avremmo mai notati, amati, cantati? Domanda difficile.

Sour Milk Sea ci fornisce la risposta più netta: no. Non ci avremmo mai fatto caso, così come non abbiamo fatto caso a tanti pezzi del periodo che erano buoni quanto quelli dei Beatles; così come quasi nessuno ha fatto caso a questo brano di George che era già perfettamente definito nel demo registrato a Esher all’inizio dei lavori per il Disco Bianco. Invece di lottare per imporlo, George lo propose a Jackie Lomax, cantante dalla voce peculiare che era passato dal libro paga di Brian Epstein a quello della Apple Music senza mai riuscire a trovare il pezzo giusto.

Sour Milk Sea poteva essere il pezzo giusto, ma per sicurezza chiamarono a inciderlo Eric Clapton e Nicky Hopkins, la chitarra e il pianoforte del rock inglese. Al basso McCartney, alla batteria Ringo, testo e musica di George Harrison che si permette anche di duettare alla chitarra con Clapton (e forse il problema potrebbe essere questo: più che un singolo è una jam, come quelle del famigerato terzo disco di All Things Must Pass, si divertono tutti a improvvisare ma non ti resta un riff in mente).

Il singolo esce con la prima batteria di 45 giri pubblicati dalla Apple, sull’onda di Hey Jude. Risultato? Flop in Gran Bretagna, flop negli USA. Era una brutta canzone? Nei commenti di Youtube c’è chi ci sente già il grunge, chi ci sente Cobain, io non ce li sento. Non riesco nemmeno a immaginarmi Sour Milk Sea sul Disco Bianco, onestamente: i quattro brani preferiti da George mi sembrano tutti più interessanti. Ma se ce l’avessi trovata già fatta e finita, prodotta da George Martin con un bel riff in evidenza, al posto di Savoy Truffle che vaghissimamente le somiglia, non la considererei una delle vette dell’album e della produzione di George? Jackie Lomax l’anno successivo fece uscire un LP, ma niente, non era la sua strada. Sarebbe diventato un buon produttore in California, c’è a chi è andata peggio.

239. Cry For A Shadow (Harrison-Lennon; registrata ad Amburgo nel 1961).

Non è chiaro se Cry For A Shadow – la prima composizione originale incisa professionalmente dai Beatles – sia nata per scherzo o per sbaglio. Siamo nel 1961, il rock da questa parte dell’Atlantico ha un suono preciso, ed è quello degli Shadows. A volte accompagnano Cliff Richards, a volte suonano strumentali folgoranti; stanno al rock’n’roll come lo spaghetti western sta al far west: la loro America, un po’ sognata un po’ ricostruita a tavolino, sui giradischi europei funziona meglio dell’America vera. Tutti ascoltano gli Shadows, persino gli jugoslavi. Tutti vogliono suonare come gli Shadows. Tranne i Beatles, che persino quando ad Amburgo i concerti duravano quattro o cinque ore, si erano limitati a inserire in scaletta Apache, il loro più grande successo: il minimo sindacale di Shadows.

Cry For A Shadow nasce proprio ad Amburgo, quando Rory Storm di Rory Storm and the Hurricanes chiede a George Harrison: ehi, mi suoni l’ultimo pezzo degli Shadows? George l’ultimo pezzo degli Shadows non lo sa. Oppure lo sa, ma non vuole suonarlo, e così improvvisa Cry For A Shadow (che firmerà in coppia con Lennon, caso unico). Il primo pezzo originale inciso professionalmente dai Beatles è una parodia. Perché lo scrivo in corsivo? Perché devo cominciare ad allestire una polemica con chi descrive l’avvento dei Beatles nel 1963 come una frattura netta col passato. Le cose sono molto più complesse di così; quello che per noi è un vago sfondo in bianco e nero in cui i Beatles si stagliano all’improvviso, per i Beatles stessi era un background già completamente saturo, dove apparentemente qualsiasi tipo di musica era già stata fatta da qualcun altro – gli stessi Shadows in fondo non erano già una parodia del rock e del country? Insomma i Beatles nascono postmoderni, già sapienti rimescolatori di una cultura musicale composita, stratificata. Quando hanno l’occasione di entrare in uno studio di registrazione con Tony Sheridan, la sfruttano per realizzare un pastiche shadowiano, una parodia al quadrato: non solo la chitarra riverberata in quel certo modo, ma persino gli urli da coyote tipici di Jet Harris, bassista degli Shadows. Anche l’idea di proporre uno strumentale come lato B di un singolo di Tony Sheridan è abbastanza derivativa: consapevolmente o no, i Beatles stavano cercando di proporsi in ticket con un cantante solista, proprio come gli Shadows con Cliff Richards. La cosa non funzionò, e in seguito i Beatles non inclusero mai gli Shadows tra i loro grandi ispiratori. In un certo senso è vero: erano solo uno degli ingredienti nel grande frullatore.

238. Child of Nature (Lennon; Esher Demo, 1968).

On the road to Rishikesh / I was dreaming more or less… Child of Nature è un inno al guru Maharishi Mahesh Yogi, che ospitò i Beatles nel suo ashram a Rishikesh dal febbraio all’aprile del 1968. Secondo Paul, Lennon la compose dopo aver ascoltato lo stesso discorso del guru che a Paul avrebbe ispirato Mother’s Nature Son. Il punto è che la compose su una cantilena un po’ marziale che anche gli ascoltatori meno beatlemaniaci riconoscono al primo colpo, perché è la melodia di Jealous Guy, incisa da Lennon solo tre anni dopo. Il motivo per cui Lennon aveva accantonato una musica tanto promettente è con ogni probabilità il testo: quando la fa ascoltare ai colleghi e Esher, in maggio, John ha perso ogni fiducia nel “child of nature”. La delusione per non aver ricevuto l’illuminazione che si aspettava era stata percepita da uno dei membri più discutibili del suo entourage, “Magic” Alex, il quale l’aveva amplificata mettendo in giro voci su presunte avances del santone nei confronti delle allieve più giovani. Nulla di dimostrabile, ma nel frattempo John aveva trovato una scusa per lasciare l’ashram, meno prosaica di quella di Ringo che dopo due settimane era scappato per il cibo troppo speziato. A Maharishi John dedicherà una canzone totalmente diversa: la dissonante e dissacrante Sexy Sadie.

On the road to Rishikesh / I was dreaming more or less… Child of Nature è un inno al guru Maharishi Mahesh Yogi, che ospitò i Beatles nel suo ashram a Rishikesh dal febbraio all’aprile del 1968. Secondo Paul, Lennon la compose dopo aver ascoltato lo stesso discorso del guru che a Paul avrebbe ispirato Mother’s Nature Son. Il punto è che la compose su una cantilena un po’ marziale che anche gli ascoltatori meno beatlemaniaci riconoscono al primo colpo, perché è la melodia di Jealous Guy, incisa da Lennon solo tre anni dopo. Il motivo per cui Lennon aveva accantonato una musica tanto promettente è con ogni probabilità il testo: quando la fa ascoltare ai colleghi e Esher, in maggio, John ha perso ogni fiducia nel “child of nature”. La delusione per non aver ricevuto l’illuminazione che si aspettava era stata percepita da uno dei membri più discutibili del suo entourage, “Magic” Alex, il quale l’aveva amplificata mettendo in giro voci su presunte avances del santone nei confronti delle allieve più giovani. Nulla di dimostrabile, ma nel frattempo John aveva trovato una scusa per lasciare l’ashram, meno prosaica di quella di Ringo che dopo due settimane era scappato per il cibo troppo speziato. A Maharishi John dedicherà una canzone totalmente diversa: la dissonante e dissacrante Sexy Sadie.

Quando ci stanchiamo dei dischi incisi dai Beatles, possiamo sempre metterci a fantasticare sui dischi che i Beatles non hanno inciso. Ce ne sono di davvero molto interessanti: il primo LP della Decca, con tutti i brani già scelti da Brian Epstein per il provino; l’album di ricordi di Liverpool, da In My Life a Polythene Pam passando senz’altro per Penny Lane; e il taccuino del viaggio indiano. Che disco interessante sarebbe stato – l’unico vero disco hippy dei Beatles: avrebbe raccontato la storia di un’illusione, dai primi bagliori di speranza alla cruda ironia del risveglio. Avrebbe potuto cominciare con The Fool on the Hill e terminare poco dopo The Inner Light, includendo diversi pezzi del Disco Bianco (Dear Prudence, Blackbird), ma anche canzoni che nel Bianco non sono state ammesse proprio perché si rifacevano troppo esplicitamente a un’esperienza che i quattro volevano lasciarsi indietro: Not Guilty, una lettera di scuse non richieste di George a John; e Child of Nature, composto da John in diretta competizione con Mother’s Nature Son di Paul. Un pezzo che con il giusto arrangiamento (e senza quel lezioso mandolino) avrebbe potuto diventare la trave portante del disco, magari per sfumare subito dopo nel suo gemello cattivo, Sexy Sadie. I Beatles però un disco così non hanno mai neanche pensato di farlo.

Child of Nature appartiene alla stessa famiglia di Strawberry Fields Forever e A Day in the Life: altri due inni sottilmente dissonanti. Parliamo di un momento molto specifico dell’ispirazione creativa di Lennon, che credo abbia a che fare con il ritorno di un rimosso – magari grazie alla generosa assunzione di allucinogeni. C’è qualcosa di distintamente rétro nella melodia di Child, anche se non è facile identificarlo. John non è citazionista come Paul; non ne condivide l’amore per i pastiche ben fatti, anche quando recupera qualcosa dal passato fa tutto il possibile per eliminare le prove: accelera, rallenta, distorce, fischietta. Immagino che avesse in mente qualche vecchia canzone che gli suonava in testa come in un grammofono rotto.

237. Hello Little Girl (Lennon-McCartney; incisa durante il provino alla Decca del 1 gennaio 1962).

When I see you everyday I say, “Mm mm hello little girl”. Hello Little Girl avrebbe potuto essere il primo singolo dei Beatles. Ci avremmo perso molto? Ok, il testo è un po’ stupido, ma non più stupido di quello di Love Me Do. Ammetto di ascoltare Hello più volentieri, semplicemente perché l’ho ascoltata centinaia di volte in meno (ma è anche molto più fischiettabile di Love Me Do, un brano tanto apparentemente facile quanto impossibile da intonare). Lennon citava come fonte d’ispirazione le vecchie canzoni anteguerra che sua madre cantava in casa, ma forse era l’ennesimo tentativo di stornare i sospetti da uno dei generi musicali di cui fu più debitore: i complessi femminili vocali americani a cavallo tra ’50 e ’60. Pensate a The Locomotion: stesse scale pentatoniche, leziose e irresistibili. John, in teoria il duro del quartetto, era il più sensibile all’incanto di questi coretti cinguettanti. Hello Little Girl è assolutamente sua: era già su un nastro registrato a Liverpool nel 1960. La versione che si può ascoltare (legalmente) su Internet è quella del provino della Decca e per gli standard dei tempi era già un singolo fatto e finito: i Fourmost, che l’incideranno con calma nel 1963, non riusciranno a cantarla meglio.

236. Blue Moon (Rodgers-Hart; incisa durante la lavorazione di The Beatles, 1968).

Domanda da un milione di minibot: qual è il pezzo che hanno inciso sia Sinatra sia Elvis Presley sia Bob Dylan sia i Beatles? E chi è dei quattro che lo ha inciso peggio? (che domande: Dylan). Anche se la Blue Moon beatlesiana è poco più di uno scherzo, una variazione sul giro di Fa che Paul sta percorrendo alla ricerca di I Will. George quella sera non c’era: Ringo suonava il rullante con le mani e John alle percussioni sembra di ottimo umore. Anche Paul sembra solo voler scherzare, però alla fine le parole se le ricorda tutte. “Very cursable”, dice forse alla fine (“davvero abominevole”?)

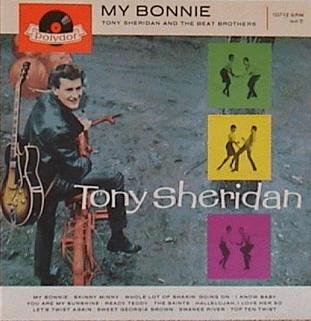

235. My Bonnie (tradizionale, arrangiata da Tony Sheridan, incisa ad Amburgo nel 1961 da “Tony Sheridan and the Beat Brothers”).

My Bonnie lies over the sea… “È Tony Sheridan che canta con noi che facciamo casino in sottofondo. Terribile. Potrebbero essere chiunque”.

Tony Sheridan incise “My Bonnie” ad Amburgo nel 1961, insieme a Lennon, McCartney e Pete Best, battezzati per l’occasione “The Beat Brothers”.

Erano davvero così terribili i Beatles con Best alla batteria, e il basso di Stu Sutcliffe nelle mani mancine di Paul, ribattezzati per l’occasione “Beat Brothers” e ben determinati a movimentare il brano che faceva piangere i marinai sulla tratta Amburgo-Londra? Erano davvero così “chiunque” come avrebbe denunciato Lennon anni più tardi?

Io penso di no: anche nell’esiguo spazio loro concesso, mi sembrano già portatori di qualcosa di nuovo, di qualcosa di personale che mal si adegua alle formalità della musica leggera del tempo. Sono puledri scatenati, a stento contenuti dal cantante più anziano ed esperto. Si scambiano quegli urli di pura gioia che ce li faranno riconoscere di lì a poco.

Ma penso anche che tra le mie sensazioni e i ricordi di John, dovrei fidarmi più di questi ultimi. Il motivo per cui My Bonnie mi sembra un pezzo già sopra la media, più che degno di attirare l’attenzione di Brian Epstein, è una delle varianti della fallacia del sopravvissuto: di quale media sto parlando? My Bonnie è l’unico rappresentante di un genere – pezzi tradizionali arrangiati in stile rock nei primi anni Sessanta – che non conosco e di cui non avrei nemmeno sentito parlare, se i Beatles non fossero transitati da lì. Probabilmente qualcuno nello stesso periodo suonava le stesse cose molto meglio, ad Amburgo o a Londra o altrove. Senz’altro a Napoli il trio Carosone avrebbe saputo fare di meglio, magari aggiungendo percussioni imprevedibili, nastri accelerati, chitarre effettate, ecco, sì, rispetto a Carosone – Van Wood – Di Giacomo, i Beat Brothers mi sembrano abbastanza ordinari. Ma Carosone si era ritirato l’anno prima, lasciando a Lennon e McCartney il campo libero. Scherzo. Ma fino a un certo punto. My Bonnie è un brano divertente, probabilmente all’inizio non era previsto che lo fosse, ma l’allegria dei fratelli Beat è contagiosa, e quando Tony canta che la sua Bonnie “giace al di là dell’Oceano”, ti immagini uno del pubblico che gli risponde uè, ma è un continente la tua Bonnie? Il culo sta tutto in una nazione o bisogna portarsi il passaporto? (ah, lo humour amburghese).