Here, There and Nowhere (Beatles, #35-26)

Buongiorno a tutti i signori e le signore, spero che leggerete anche questo pezzo in cui Paul (che è scapolo) vuole vivere col suo amore in ogni momento mentre John (che è sposato) preferirebbe nasconderlo. C’è anche il primo brano senza amore, il primo brano con un po’ di LSD, il primo brano concepito appositamente per il pubblico maschile, e il primo brano in assoluto nella storia dell’universo. Cosa si può desiderare di più? La pioggia? C’è anche la pioggia.

Ricordo a tutti che la classifica non la faccio io, anzi io mi dissocio formalmente, è la media di tutte le classifiche redatte dai giornalisti musicali, credo che li assumano soltanto se dimostrano di non percepire la differenza tra Il flauto magico e una mietitrebbia.

Puntate precedenti: (#254-235), (#234-225), (#224-215), (#200-181), (#180-166), (#165-156), (#155-146), (#145-136), (#135-121), (#120-111), (#110-96), (#95-86), (#85-76), (#75-66), (#65-56), (#55-46), (#45-36)

35. For No One (Lennon-McCartney, Revolver, 1966)

You want her, you need her, and yet you don’t believe her. Dei tre verbi che di solito arrivano assieme (want, need, love) manca il più importante, al suo posto c’è il più amaro. Tra i titoli possibili per il disco del 1966, una volta scoperto che Abracadabra era già stato preso, accanto a Four Sides to the Circle, After Geography e Rock’n’Roll Hits of 1966, Bob Spitz include anche Pendulum. Non c’è dubbio che Revolver suoni meglio, e che la rotazione sia una metafora più dinamica e coinvolgente rispetto all’oscillazione. E tuttavia c’è qualcosa di manifestamente pendolare in Revolver, un movimento abbastanza meccanico tra due identità sempre più definite e in contrasto fra loro: Lennon e McCartney ormai sono due polarità. Oppure in certi casi è lo stesso McCartney a oscillare tra due opposti: allo spettro della solitudine di Eleanor Rigby fa specchio l’utopia infantile di Yellow Submarine. Quanto a For No One, è difficile non immaginarla come la risposta gelida al sentimentalismo di Here, There and Everywhere. L’arrangiamento barocco è meno vistoso di quello di Eleanor e ha una funzione opposta: invece di accrescere il pathos, mantiene una sensazione di estraniamento. Lo senti già dal ritmo della strofa, una specie di valzer quadrato (un colpo in battere e tre in levare) spigoloso e artefatto – l’opposto di quel senso di liquida intimità che i cori conferivano alla strofa di Here, There. Quest’ultima cominciava con un languido verso introduttivo: For No One parte immediatamente col cantato, come se Paul non avesse tempo da perdere e in effetti uno dei suoi argomenti è che le relazioni fallite sono una gran perdita di tempo.

For No One è la più classica delle canzoni di disamore di McCartney, a questo punto ormai diventate un sottogenere codificato. È la più amara: la prima in cui la partner assume la terza persona, segno che ormai la separazione si è consumata. È anche l’ultima: fa un certo effetto pensare che Paul e Jane Asher avrebbero continuato a vedersi per altri due anni. Per trovare di nuovo un’amarezza del genere in un brano di Paul bisognerà attendere Abbey Road, e a quel punto non sarà la fine di una coppia, ma la fine del gruppo. Come ogni altra canzone di disamore, è disarmante: quando al colmo dell’amarezza Paul canta “A love that should have lasted years!” non puoi fare a meno di pensare che di solito nelle canzoni l’amore è eterno, anche solo per convenzione. Non per Paul: Paul aveva previsto un tot di anni insieme a questa persona e adesso è un problema, bisognerà trovare un rimpiazzo, una supplente, allestire dei provini in corsa, che fatica.

C’è un assolo smagliante di corno inglese che ti lascia lucido e impassibile, suonato da un orchestrale della BBC (Alan Civil) e accelerato in studio da George Martin e Paul McCartney, sempre più decisi a inventare strumenti che non esistevano. Ci sono versi di una freddezza definitiva, costruiti con un lessico di base ma l’abilità necessaria per metterti nella posizione di disagio in cui si trova l’io narrante: “tu stai a casa, lei esce, dice che tanto tempo fa conosceva qualcuno ma adesso se n’è andato, non ha più bisogno di lui”. Non riesci nemmeno a capire se sta parlando di te, non è il caso di chiedere, l’unica cosa è far finta di niente e ci provi, stai osservando più te stesso che lei, è quel tipo di emozione che sperimenti quando stai pilotando una relazione verso la fine, riducendo i danni. Non proprio l’emozione che vorresti provare ascoltando un disco pop o rock, ma è un’emozione pure questa e Paul l’ha messa in una breve canzone per il grande pubblico. È stato probabilmente il primo della sua generazione a riuscirci (in America c’era Dylan che però poteva girare intorno al concetto per otto strofe). Tutt’intorno c’erano ancora innamorati o semplici ingrifati che ululavano alla luna. Lei piange, ma per chi? Come aveva già scoperto John in I’m a Loser, siamo tutti soli quando piangiamo. Le lacrime servono solo a noi stessi: o a nessuno.

34. Dear Prudence (Lennon-McCartney, The Beatles, 1968).

“…Nessuno poteva sapere che presto o tardi sarebbe andata completamente fuori di testa sotto la cura di Maharishi Mahesh Yogi. Tutta la gente intorno era molto preoccupata per la ragazza, perché stava diventando matta, così noi le abbiamo cantato…” (recitativo di Lennon, dal demo di Dear Prudence registrato ad Esher).

La prima cosa che sentiamo emergere dal frastuono aeroportuale di Back in the USSR è un arpeggio di chitarra acustica. Non è il primo, ma suona come se lo fosse. I Beatles hanno scoperto il fingerpicking: per impararlo hanno dovuto davvero prendere l’aereo e viaggiare nell’altro capo del mondo, anche se alla fine il maestro che trovarono era un chitarrista di Glasgow, Donovan Phillips Leitch. È uno degli aspetti che dividono il Disco Bianco dai precedenti: a partire dal 1966 e fino a tutto il Magical Mystery Tour, i tre compositori dei Beatles avevano preferito cercare nuove melodie su strumenti a tastiera. Il soggiorno in India cambia tutto: i Beatles passano più tempo all’aria aperta e si ritrovano più facilmente una chitarra tra le mani. C’è un bel sole, il cielo è azzurro, solo la sorellina di Mia Farrow non vuole uscire a giocare. Che in inglese si dice “play”, e indica anche i giochi che si fanno con gli strumenti: la musica, insomma. “Scelsero me e George per cercare di tirarla fuori perché di noi si sarebbe fidata. Se fosse stata in Occidente, l’avrebbero ricoverata… Era rimasta rinchiusa per tre settimane, cercando di arrivare a Dio più rapidamente di chiunque altro. Questa era la competizione al campo di Maharishi: chi sarebbe diventato cosmico per primo”.

I due ingredienti di molte canzoni del Bianco sono tipicamente chitarristici: riff insistiti e arpeggi. In Dear Prudence, oltre all’arpeggio così tipicamente lennoniano, verso la coda si aggiunge anche un riff a mò di contrappunto in classico stile George Harrison. Salvo che né Lennon né Harrison avevano mai suonato le chitarre così: è un nuovo inizio per entrambi. In sostanza la miscela di suoni hard rock e folk che costituirà la formula del rock milionario della prima metà degli anni Settanta era già a disposizione dei Beatles dalla primavera del 1968. Nel giro di due brani, il Disco Bianco ha già oscillato da Chuck Berry ai Led Zeppelin.

Dear Prudence è una canzone che ha mantenuto una sua ‘credibilità rock’ per molto più tempo di altre composizioni di Lennon-McCartney: tornerà in classifica addirittura nel 1983 nella versione postpunk ma non troppo infedele di Siouxsie and the Banshees (con Robert Smith alla chitarra). Nel frattempo il fingerpicking era diventato un fenomeno di massa. Le nozioni che Donovan generosamente aveva condiviso con John venivano scambiate da milioni di chitarristi da falò ai loro discepoli ansiosi di far bella figura con ragazze. Tutte queste cose però Lennon non poteva ancora saperle, quando escogitava un arpeggio per snidare Prudence Farrow dal suo bungalow. Il canovaccio che milioni di ragazzi avrebbero recitato sulle spiagge del mondo libero per almeno vent’anni, comincia nel resort del Maharishi. Lennon si trova a essere un pioniere anche stavolta, e anche stavolta ci regala qualcosa di meno banale di tante cose venute dopo. Il suo arpeggio è una ruota di note gentili, delicate, ma anche insistenti, ossessive. Cara Prudence, bisogna proprio che vieni fuori. Gli accordi scorrono con grazia, ma il mi cantino continua a suonare quella nota assillante che dà tregua né a chi ascolta né a chi suona. C’è un limite oltre il quale l’insistenza diventa stalking, e non è escluso che Lennon in Dear Prudence lo oltrepassi. Ma perché dobbiamo sempre fissarci sul lato negativo? Il sole è alto, il cielo e blu, Dear Prudence è una bella canzone e John Lennon quel pomeriggio un tipo simpatico che si preoccupava per una ragazza che meditava troppo.

33. Please Please Me (Lennon-McCartney, lato A del primo singolo del 1963; poi nell’album omonimo).

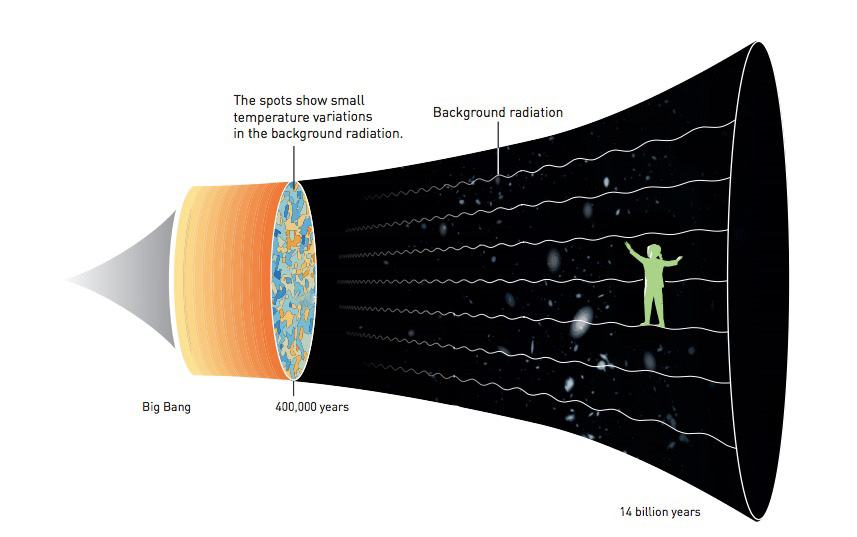

Last night I said these words. E se decidessimo che è tutto cominciato con i Beatles? Come il Big Bang. Potremmo stabilire che tutta la cultura pop prima di loro non esistesse, e un attimo dopo fosse completamente compresa in loro, già in fase di espansione. Il rock, il pop, le boyband, la psichedelia, la musica elettronica… tutto ciò che ora popola galassie lontane, già in embrione nei Beatles. In questo caso Please Please Me sarebbe una delle prime rapidissime ere dell’universo, magari l’era della nucleosintesi (in cui la maggior parte dei neutroni decadde in protoni). Durò più o meno 100 secondi; Please Please Me non molti di più. Ma in quei secondi possiamo ingegnarci a trovare le tracce di qualsiasi cosa. C’è il rock, ovviamente (“Come on! Come on!), c’è la sfida al pentagramma di Paul che cantando tiene la stessa nota anche quando John è appena un semitono più sotto; c’è un riff di armonica ma anche due rapidi riff di chitarra a metà strofa, i giochi di parole ammiccanti (quei due “please” che suonano uguali e dicono l’esatto opposto: “ti prego, soddisfami”), un certo tasso di possessività maschile ancora confusa con un sentimentalismo sfacciato e persino qualche timida incursione nel surreale (“c’è sempre pioggia nel mio cuore”). Ci sono i ritornelli e c’è un bridge, c’è un finale con Ringo in gran spolvero perché deve dimostrare che merita di suonare in studio con gli altri tre. Potremmo decidere che è tutto cominciato così, con l’armonica di John Lennon che separa la luce dalle tenebre. Ma perché dovremmo?

È come se avessimo bisogno di leggende ed eroi, ci spiegava Stephen Jay Gould in Bravo Brontosauro. Ogni volta che ci viene proposto di scegliere tra un mito della creazione e una teoria dell’evoluzione, il primo ci sembra più praticabile. Gould faceva l’esempio del baseball: se gli americani avessero accettato che era nato dall’evoluzione continua di altri giochi con la mazza e con la palla provenienti dalle isole britanniche, non avrebbero avuto eroi da onorare e musei da visitare. Niente simboli, niente storie epiche: una storia che ti priva di queste cose, è ancora una storia che vale la pena raccontare?

“Sono nato nel 1963, quello che, per ragioni varie e non solo narcisistiche, considero il Primo Anno del Rock. (Il rock’n’roll anni cinquanta era più grezzo e spettacolare; è nel 1963 – l’anno di Beatles, Dylan e degli Stones – che l’idea del rock come Arte, del rock come Rivoluzione, del rock come Stile di Vita e del rock come Forma Consapevolmente Innovativa cominciò davvero a esistere)”. In questo brano di Retromania (2011) Simon Reynolds afferma la sua fede in un mito della creazione: non è che non si suonasse qualcosa di simile al rock anche prima del 1963, ma… in un qualche modo non conta; l’Arte, la Rivoluzione, lo Stile di Vita, la Consapevolezza cominciano con l’armonica di Lennon. Eppure.

Eppure basta avvicinarci al supposto Big Bang per scoprire che tante cose esistevano già. Persino quell’armonica, sappiamo che Lennon l’aveva ripresa in mano perché ne aveva sentita una nel brano che aveva appena scalato le classifiche inglesi. La stessa Please Please Me, che all’inizio era più lenta e confidenziale, per sua ammissione era un tentativo di imitare, “tra tutti, proprio Roy Orbison”. E se il risultato finale dopo l’accelerazione impressa da George Martin, non assomiglia a nessuna canzone di Orbison in particolare, sembra però adattarsi alla descrizione che ne dà Dylan nella sua autobiografia: “Orbison andava al di là di tutti i generi, folk, country, rock and roll o qualunque altra cosa. Mescolava tutti gli stili, compresi quelli che non erano ancora stati inventati. In un verso cantava veramente da cattivo, in quello dopo se ne usciva con un falsetto alla Frankie Valli. Con Roy non si sapeva mai se stavi ascoltando del mariachi o un’opera lirica”. L’Orbison idealizzato da Dylan è già un autore postmoderno, un’enciclopedia di stili che sfoglia e ricombina a suo piacimento, sempre con l’obiettivo di stupire l’ascoltatore. Please Please Me è un brano che conserva questa imprevedibilità: anche dal cantante non sappiamo cosa aspettarci, è una canzone d’amore o di frustrazione?

Roy Orbison fotografato nel 1958 (Evening Standard/Getty Images)

“I don’t want to sound complaining”, mente John, che nel brano si lamenta eccome: ma il prodotto finito è così scoppiettante che anche le sue recriminazioni sembrano uno scherzo. I più smaliziati in effetti leggono in Please Please Me l’auspicio di una più generosa disponibilità della partner al sesso orale (“as I please you“), e se la cosa può sembrare un po’ osée per il 1963, bisogna ricordare che anche in questo i Beatles non facevano che rispondere alle sollecitazioni dell’ambiente: se non avessero inciso Please l’alternativa sarebbe stata l’altrettanto ammiccante How Do You Do It di Mitch Murray (“Come fai a fare le cose che mi fai? Se sapessi come fai te le farei”). Dopotutto la Parlophone era famosa per i dischi di varietà. I Beatles non avevano ancora messo a fuoco il loro target: nel giro di pochi mesi, man mano che si chiariva l’età piuttosto bassa e la preponderanza femminile del loro pubblico, i riferimenti al sesso si sarebbero stemperati.

C’è veramente tanta roba in Please Please Me, come se i Beatles ritenessero di avere a disposizione solo un altro singolo per sparare tutte le cartucce che avevano: e forse era così. Ma se Reynolds avesse voluto guardare più da vicino, avrebbe constatato che è tutta roba che esisteva già: i Beatles muovono i primi passi in un mondo già saturo di stili musicali. Quello che dal nostro remoto punto di vista sembra il Big Bang, non era che una collisione di elementi già disponibili in natura. Certo, accettarlo implica una concessione pesante: ammettere che l’universo esisteva, e suonava musica interessante, anche prima che nascessimo noi.

32. Day Tripper (Lennon-McCartney, singolo, dicembre 1965).

“Ci ho messo così tanto ad accorgermene”. Dando un’occhiata alle classifiche appare abbastanza chiaro che Day Tripper fu un mezzo passo falso, soprattutto negli USA. Dopo tre anni, John Lennon aveva anche il diritto di farne. Eppure in un certo senso non se ne riprese più: su Day Tripper aveva scommesso, si era impuntato contro il parere dei colleghi; aveva preteso che non fosse considerato un Lato B, ma una canzone a pari dignità con quella della facciata opposta. Col senno del poi, la posta in gioco era la direzione artistica del quartetto, che dal 1966 passa inesorabilmente al collega che nell’anno precedente aveva associato la sua voce e la sua immagine a Yesterday e Michelle. Paul si assumerà la responsabilità del lato A del singolo successivo (Paperback Writer), di entrambi i lati del seguente (Eleanor Rigby / Yellow Submarine) e di quasi tutti i singoli da lì in poi, pur con eccezioni importanti (Strawberry Fields almeno ottenne pari dignità rispetto a Penny Lane). È interessante notare che il 1965 che termina con passo falso di Day Tripper, era iniziato con un singolo completamente lennoniano: Ticket to Ride / Yes It Is.

Ma anche nei confronti di un brano innovativo come Ticket, questa Day Tripper risultava un po’ deludente, al punto che gli stessi autori sentirono abbastanza presto la necessità di giustificarsi: era un brano scritto in fretta per rispettare una scadenza. Il che si potrebbe dire per quasi tutti i brani dei Beatles – soprattutto dei primi quattro anni – ma non più di tanto per Day Tripper, che cronologicamente appartiene al blocco delle canzoni di Rubber Soul: tre giorni prima di inciderla avevano già completato Drive My Car; nello stesso giorno finirono If I Needed Someone, due giorni dopo In My Life, quattro giorni dopo la canzone “rivale”, We Can Work It Out. Non è che fossero a corto di buone canzoni, insomma. Ma in un qualche modo Lennon pensava che Day Tripper avrebbe funzionato come singolo meglio di tutte le altre: e si sbagliava. Un anno prima aveva scommesso su I Feel Fine e aveva portato a casa la quinta Numero Uno in due anni. Il riff di Day Tripper nasce proprio come un’evoluzione di quello di I Feel Fine: è più incisivo ma ancora molto vistoso. Per Lennon la direzione era segnata: i Beatles dovevano indurirsi, lasciare perdere i coretti sdolcinati che ancora incrostavano il bridge di I Feel Fine, dare più sfoggio alle loro capacità tecniche e assumere un atteggiamento più disincantato nei confronti delle relazioni con l’altro sesso. In breve: dovevano conquistare il pubblico maschile.

Day Tripper è una risposta alla sfida dei gruppi che stavano avendo successo con quel tipo di pubblico: gli Who di My Generation, i Rolling Stones di Satisfaction. Prima ancora che con le parole, Lennon risponde con la chitarra: suonate questo riff se ne siete capaci (il riff dal vivo però lo suonava George). Proprio quando la solita alternanza di Mi, La e ancora Mi ti ha convinto che Day Tripper è il solito blues, e che stavolta insomma i Beatles non si sono sprecati a inventare qualcosa di nuovo, proprio quando stai per aspettarti il solito Si, la progressione tradisce le tue aspettative con un Fa#: per una coincidenza che forse non lo è, è anche il momento in cui John e Paul scoprono che la tizia è un’impostora, una poser, una che che vuole essere a casa in giornata (“She was a day tripper!“) Da lì in poi non c’è più nessun sentiero tracciato: per una battuta si torna al La (“It took me so“…), ma solo per scivolare un semitono più sotto (“…long“), dal La bemolle si rimbalza di una quinta al Do# (“to find out“), e a quel punto per una strada completamente nuova ritroviamo il caro vecchio Si: e per una coincidenza che forse non lo è, il testo ripete “And I found out“. Un bel viaggio, anche se breve. Ma purtroppo quando fai uscire un singolo la prima impressione è molto importante: e la prima impressione che lasciava Day Tripper veniva impressa dalle prime battute: un riff pentatonico su un blues, niente che gli stessi Beatles non ci avessero già fatto ascoltare con I Feel Fine, appunto. Quanto al bridge, tutto su un accordo solo con le voci armonizzate che salgono di tono e di volume, sembra quasi ritagliato da Twist and Shout, uno dei primi esempi di autocitazione.

Per quanto riguarda le parole, si fa fatica a non interpretare Day Tripper come un’evoluzione cinica di Ticket to Ride: la presa di distanza da una ragazza che simulava una disponibilità che non aveva intenzione di concedere davvero. La direzione è chiara: Lennon ha intenzione di evocare una solidarietà maschile, contro quel tipo di ragazza che si fa desiderare inutilmente. Ed ecco l’ennesimo paradosso: questa canzone che evidentemente parla di sesso e di quanto siano frustranti a volte gli sforzi per procurarsene, è una delle poche che sia per John sia per Paul parlerebbe invece di droga. Lucy no, Cold Turkey neanche, ma questa sì. Dovremmo dunque credere che “tripper” alluda già alle prime esperienze di LSD; che i Beatles a fine 1965 avessero spalancato le porte della coscienza al punto da dedicare mezzo singolo di Natale a irridere i “viaggiatori della domenica”, quei poveri mortali che facevano della droga ancora un banale uso ricreativo. Uno sfoggio di snobismo mai svelato fino a quel momento, e nemmeno in seguito. Dovremmo credere a tutto questo quando sappiamo ormai che durante le prove Paul e John cantavano “she’s a prick teaser“. Ma forse negli anni successivi ammettere di avere fatto uso di droghe era più socialmente accettabile di essersi comportati da stronzi con una o più groupie. Uno dei motivi per cui Day Tripper non aveva funzionato era proprio questo tipo di stronzaggine, perfetta nella bocca larga di un Mick Jagger, ma che non si adattava né all’immagine pulitina dei Beatles pre-Day Tripper né a quella peace and love che si sarebbe messa a fuoco nei mesi successivi. I Beatles potevano assumere tante forme, ma non potevano fare gli stronzi. Lennon ogni tanto ci provava, ma pensare di poterlo fare sul singolo di Natale fu imperdonabile.

31. She Said She Said (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

“Peter Fonda continuava a sedermi di fianco e a mormorare: “so come ci si sente a essere morti”. Gli dicevamo “Per l’amore del cielo, taci, non ci interessa! Non vogliamo saperlo!”

She said: you don’t understand what I said. I said no no no, you’re wrong. Ecco, questa è la volta che m’incazzo io. Cosa ci fa fuori dalle prime trenta un brano da podio? Delle due tracce di Revolver che suonavano ancora attuali ancora negli anni ’90, She Said She Said è apparentemente meno innovativa di Tomorrow Never Knows. Eppure quando penso a tutti i tentativi di stravolgere la forma “canzone rock” nell’ultimo mezzo secolo, continua a non venirmi in mente niente di più estremo del passaggio a 3/4 di She Said She Said. Una soluzione che in altri casi viene dispensata con compiacimento e qui invece è tanto inattesa quanto necessaria – come rompere la tela di un quadro, e poi riaggiustarla appiccicandoci il disegno di un bambino (“when I was a boy…“)

Peter Fonda uscito da un tribunale a Los Angeles, dov’era stato interrogato per possesso di marijuana, nel 1966 (AP Photo/Ellis R. Bosworth)

Lennon mi stava fissando e disse: “Sai cosa significa essere morti? Chi è che ti ha messo tutta quella merda in testa? Lo sai, mi stai facendo sentire come se non fossi mai nato”.

In She Said She Said manca Paul McCartney – un fatto rarissimo in tutta la discografia beatle: succede soltanto in qualche altro brano fortemente idiosincratico, come Julia o Revolution 9. Lo stesso Paul ha ricordi confusi, ma potrebbe essere l’unica volta che se n’è andato dopo una discussione. Il sospetto che non riuscisse a mandar giù quel bridge in 3/4 è irresistibile. Magari era convinto che avrebbe rovinato la canzone e oggettivamente non avrebbe tutti i torti – ma cosa significa “oggettivamente”? Paul era anche l’unico dei quattro a non avere assunto LSD durante la festa nella residenza californiana di Zsa Zsa Gabor, il 24 agosto 1965. Per Ringo fu la prima volta: per John e George la seconda dopo un primo test involontario in primavera, quando un dentista gliene aveva somministrato senza avvertirli.

Forse è solo una coincidenza: fatto sta che gli altri tre ci danno dentro come se non ci fosse un domani (Ringo è ancora più ispirato che in Rain) e il risultato è un rock trasudante un’angoscia esistenziale che diventerà moneta corrente solo due generazioni più tardi. Nessun altro gruppo nel 1966 sarebbe riuscito a suonare o anche solo a concepire She Said She Said: ci voleva una fantasia e un coraggio che solo i Beatles potevano permettersi. Come molte canzoni di Revolver, She Said parla di droga, ma senza condividere i toni euforici di Got to Get You né quelli estatici di Tomorrow Never Knows: qui si comincia a intuire che la droga è un altro punto di vista sul disagio di vivere. She Said è la prima canzone sugli acidi ed è anche la canzone che ti avverte che gli acidi sono un casino, meglio evitarli se hai cattivi pensieri, e chi non ne ha? No no no chi vi ha messo tutte queste sciocchezze nel cervello, sarebbe meglio non essere mai nati.

30. Nowhere Man (Lennon-McCartney, Rubber Soul, 1965).

© Henry Grossman

Courtesy of Rock Paper Photo

Uomo di Nessun Dove, il mondo aspetta i tuoi ordini. Quando lo andò a trovare qualche mese dopo, nella sua villa di Weybridge, la giornalista Maureen Cleave trovò un John Lennon sospeso tra inquietudine e apatia, isolato dal mondo in un villino ingombro di elettrodomestici e gadget di cui si era stancato a volte prima di scartarli. Lennon non poteva rinunciare a dire spiritosaggini – era il suo personaggio – e a un certo punto gli scappò detto che non vedeva molto futuro per il cristianesimo, forse non sarebbe sopravvissuto neanche ai Beatles. Una battuta a cui in Inghilterra nessuno fece caso, ma che ripresa dalla stampa americana alla vigilia di un tour scatenò una delle prime shitstorm di cui la storia del costume sia a conoscenza: minacce di morte, roghi di dischi, eccetera. L’intervista della Cleave è passata alla storia per quella battuta, ma rimane anche un bell’esercizio su quello che stava per diventare un topos giornalistico: il ritratto della giovane rockstar alienata. La stanza dei giocattoli, le auto di lusso che Lennon compra e rivende perché ha paura di spendere tutti i soldi che guadagna, salvo ricomprarle subito dopo… è tutto già così perfetto e familiare da seminare un dubbio: non è che Lennon stesse recitando, come aveva sempre fatto davanti ai microfoni dei giornalisti? Era davvero così compreso nel suo ruolo di divo con piscina e Rolls Royce, o non stava semplicemente dando al pubblico quello che il pubblico si aspettava da lui, quello che il pubblico si aspetta ancora oggi, un’ostentazione spudorata di status symbol, tratti eccentrici e sintomi di alienazione? Essendo inglese non poteva candidarsi alla Casa Bianca come Kanye West; si limitò a un po’ di dissing su Gesù Cristo. Non stava semplicemente fornendo ai fan una specie di tableau vivente del brano che era appena uscito come singolo negli USA, Nowhere Man?

Quando non faceva il matto davanti ai giornalisti e non era in tour da qualche parte, John aveva pur sempre un gruppo da portare avanti. La tabella era sempre quella concordata con Brian Epstein tre anni prima: due album e quattro singoli all’anno. Ormai ci si aspettava che gli album fossero composti tutti di materiale originale, che non si scriveva da solo, per cui no: Lennon non è che non stesse facendo nulla tutto il giorno. Il problema dell’artista (e soprattutto di chi gli vive intorno) è che è quasi impossibile distinguere i momenti in cui sta creando da quelli in cui sta cazzeggiando. Si capisce che gironzolare mezzo fatto per la casa non restituisce una buona impressione di te, ma se sei il tizio che scrive le canzoni di Lennon-McCartney può darsi che sia il modo più proficuo di passare il tempo.Un buon esempio è proprio la leggenda di Nowhere Man: dopo cinque ore passate a cercare una canzone che non gli veniva, Lennon si butta sul letto, comincia a osservare dall’esterno quel sé stesso che si dibatte tra noia e velleità, ed eureka: ecco Nowhere Man. Quando non riesci a trovare niente da dire, puoi sempre mettere in scena te stesso che non riesce a trovare niente. Due anni prima Federico Fellini ci aveva fatto un film: Nowhere Man è l’8 e 1/2 di Lennon.

In Europa uscì con un titolo diverso (“Subterranean Homesick Blues”) perché si temeva che l’originale fosse troppo sciovinista.

Né dobbiamo credere per forza che le ore passate prima di buttarsi a letto fossero state infruttuose: magari le aveva passate ad ascoltare qualche disco d’importazione. In febbraio negli USA era uscito Bringing It All Back Home, il disco in cui Dylan suonava per la prima volta con una band. Ma il brano che probabilmente doveva averlo colpito di più era ancora acustico: si chiamava Mr Tambourine Man. In marzo poi un gruppo californiano aveva pubblicato la sua versione ‘elettrica’ di Mr Tambourine Man: si facevano chiamare Byrds e le loro chitarre ricordavano smaccatamente la 12 corde usata da George Harrison in Ticket to Ride: insomma se Lennon avesse voluto copiarli, non avrebbe che “riportato tutto a casa”.

Alcune caratteristiche formali di Nowhere Man si spiegano proprio se si confrontano con quello che stava succedendo negli USA: per la prima volta un bridge compare tre volte (ciononostante la canzone è ancora breve rispetto ai modelli dylaniani). Le chitarre danno la loro versione del jingle-jangle byrdiano: Paul ricorda con soddisfazione di avere costretto i tecnici del suono a oltrepassare i limiti della strumentazione disponibile, facendo passare le chitarre da un amplificatore intermedio per aumentare le frequenze alte oltre il consentito. Persino la scelta di non correggere la lieve dissonanza tra il coro iniziale e gli strumenti in entrata potrebbe essere un tentativo di aggiornarsi al suono ‘sporco’ che negli USA era l’ultimissima novità – Dylan in studio a volte non si preoccupava nemmeno di accordare la chitarra, e Dylan era la cosa più hip che ci fosse. Si dice che Nowhere Man sia il primo brano dei Beatles che non parli d’amore: in superficie è proprio così, ma dopotutto è una canzone di John su sé stesso: c’è più amore qui che in Day Tripper. Qualche anno più tardi Dylan avrebbe spiegato in un’altra celebre intervista che molte canzoni che credeva di dedicare agli altri, in realtà erano rivolte a sé stesso. Lennon, mentre fissava il soffitto della sua camera da letto di Weybridge, lo aveva già capito.

29. Rain (Lennon-McCartney, lato B di Paperback Writer).

Sempre a Weybridge una sera, dopo essersi rollato un joint, Lennon spinge un bottone perché vuole riascoltare il brano a cui sta lavorando. Viene investito da una canzone mai sentita: eppure è lui che canta, anche se è come se chiamasse da un mondo al di là dello specchio. Rimane perplesso per qualche istante (il joint in mano), prima di capire: ha montato la bobina a rovescio, sta ascoltando l’esatto contrario di quello che ha inciso ad Abbey Road. Niente di così strano, tranne che la canzone gli piaceva di più così.

Il giorno dopo cerca di spiegare ai colleghi e a George Martin che Rain suona meglio alla rovescio. Alla fine Martin acconsentirà ad inserire almeno un frammento invertito della traccia vocale di John nel finale (nei video musicali che vengono girati, John dovrà mimare anche questa traccia invertita). È un episodio famoso forse più di quanto meriti – di tante innovazioni tentate con Rain, la voce alla rovescio è la più appariscente ma la meno incisiva. L’episodio fotografa comunque un John Lennon che dopo tre anni di esperienza vive ancora la sala prove come una stanza di giocattoli da smontare alla ricerca di qualche effetto inatteso e divertente. È anche il sintomo di una resa: su Rain si poteva osare di più perché in fondo era chiaro dall’inizio che sarebbe stato solo un Lato B. È come se dopo il passo falso di Day Tripper, Lennon cominci a ritirarsi in un ghetto creativo: se Paul davvero vende di più, John diventerà l’anima sperimentale della band (il ruolo che in precedenza Harrison aveva iniziato a ritagliarsi).

Rain è un brano che dà sempre l’impressione di restare un po’ nascosto – per quanto possa restare nascosto un brano dei Beatles. C’è un motivo semplice: era un lato B, appunto, e Allen Klein non volle inserire lati B nell’antologia ufficiale del periodo 1962-66, il cosiddetto Disco Rosso. Lo spazio c’era, ma in effetti Rain, che pure è il brano in cui Ringo Starr ritiene di avere dato il meglio di sé, non è quel tipo di canzone che metteresti in vetrina. Gli è perfettamente congeniale la sua dimensione di lato B, che oggi non possiamo più percepire: se nei primi anni della Beatlemania il lato B era quello dedicato al lento, verso la metà degli anni Sessanta ormai dedicare tempo all’ascolto dei lati B era la forma di snobismo più a buon mercato cui i giovani consumatori di musica potessero accedere. Il lato B era diventato lo spazio per gli intenditori: se il lato A era la vetrina, il B era il retrobottega dove gli esercenti tenevano da parte per la clientela più affezionata le cose veramente buone o comunque un insolite, non per tutti. E cosa c’era di ‘buono ma non per tutti’, all’inizio dell’anno di grazia 1966, nel menu dei Beatles? Un brano volutamente sfuocato, compresso, saturato che dà l’impressione di rallentare in corsa finché a un certo punto non è più un’impressione: rallenta davvero. Il ritornello, anche se non ha nulla di specificatamente indiano, comincia a suonare come un mantra.

Anche l’idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l’hanno inventata i Beatles – è sempre stata un’opzione, sin dall’invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni ’20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l’affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico (“posso mostrarti che è solo uno stato della mente”, ok John, io l’ombrello comunque me lo porterei). È l’equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama “effetto Koyaanisqatsi“, dal nome del celebre film sperimentale che negli anni ’80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c’è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.

Anche l’idea di accelerare o rallentare le tracce vocali e strumentali non l’hanno inventata i Beatles – è sempre stata un’opzione, sin dall’invenzione del fonografo. Alcuni musicologi sono convinti che le registrazioni degli anni ’20 di Robert Johnson siano accelerate del 20%: per un secolo tutti gli apprendisti blues e poi rock avrebbero tentato di imitare uno stile molto più svelto del suo. Ma prima dei Beatles era un trucco tenere i dischi più brevi e farli suonare meglio; ai limiti un gioco per divertire i bambini (i Chipmunks prima ancora di diventare personaggi televisivi erano un gruppo vocale che registrava cover accelerate). Con i Beatles il trucco diventa una tecnica, esplorata in tutte le sue potenzialità e a volte persino esibita. In Rain Lennon chiede a Martin di rallentare gli strumenti e accelerargli la voce; del resto è la canzone che parla di un uomo che non vive alla velocità degli altri, e non capisce più l’affanno di chi ancora subisce il tempo atmosferico (“posso mostrarti che è solo uno stato della mente”, ok John, io l’ombrello comunque me lo porterei). È l’equivalente musicale di quei video girati in time-lapse in cui una persona quasi ferma si staglia su uno sfondo di persone o automobili che sciama a velocità rapidissima. Sui forum di fotografia qualcuno lo chiama “effetto Koyaanisqatsi“, dal nome del celebre film sperimentale che negli anni ’80 rese popolare il time-lapse. La progressione armonica è più semplice del solito – come del resto nel brano in vetrina, Paperback Writer: la sperimentazione della coppia Lennon-McCartney si è spostata dagli accordi ai suoni e ai nastri; ormai i loro veri strumenti sono gli amplificatori, gli equalizzatori, i magnetofoni a bobina. Non c’è più nulla che non si possa fare: la pioggia può suonare come il sole, è tutto uno stato della mente.

28. Here, There and Everywhere (Lennon-McCartney, Revolver, 1966).

“Per vivere una vita migliore ho bisogno che il mio amore sia qui…” è abbastanza significativo che la canzone che parla della necessità di non separarsi mai dall’amata (“ogni giorno dell’anno”) provenga dall’unico Beatle che nel 1966 viveva felicemente scapolo. Mentre John deve “nascondere il suo amore” e ricorrere a giri di parole sempre più immaginifici per cantare le sue avventure senza insospettire Cynthia, Paul è libero di uscire e tornare a casa all’ora che vuole, e se non ha sonno mettersi a fantasticare di come sarebbe bello avere lei in ogni giorno dell’anno. Ci può anche scrivere una canzone senza che nessuno venga a disturbarlo. Ma cosa significa scrivere una canzone? Per Paul è spesso una questione strutturale: si tratta di costruire un piccolo mondo, anche solo un appartamento.

Tra le caratteristiche inconfondibili dei giovane compositore McCartney c’è l’abitudine a variare la progressione armonica nel bel mezzo della strofa creando nell’ascoltatore un effetto sorpresa (i compositori suoi coetanei, se riescono ad azzeccare quattro accordi se li tengono, a volte per sicurezza non li cambiano nemmeno per il ritornello). Here There è l’esempio classico: si annuncia come canzoncina dolce dolce in quattro accordi, una scala ascendente lungo un intervallo di quarta (Sol, La-, Si-, Do) che ci fa desiderare di sbucare sul Re che completerebbe la quinta – e proprio quando ce l’aspettiamo Paul cambia tutto con Fa#-. Bisogna fare caso anche al testo: Paul ha appena detto “changing my life” e il Fa#- imprevisto avviene proprio “with a wave of her hand”: scrivere canzoni non significa proprio costruire mondi che possono cambiare con un gesto della mano? È come se a un certo punto mentre ci mostrava il suo ménage immaginario, abbia aperto una porta e ci abbia condotto in una stanza diversa, da cui finalmente si accede al Re sospirato ma ormai inatteso.

E il bridge? È un’altra stanza ancora: per arrivarci si passa da uno strano scalino (Re-Fa-Sib) e quando per un attimo siamo convinti di esserci finalmente accomodati in una confortante 50s progression (Sib, Sol-, Do-), il quarto accordo è un Re7 e non sai più bene se sei nel vestibolo o nel salotto buono. Invece di accendere la luce Paul si è messo a intonare una melodia rétro (“and if she’s beside me I know I need never care”); non fai in tempo ad ambientarti (“but to love her is to meet her…”) che Paul accende la luce davvero e scopri che sei al punto di partenza! (“everywhere”). E non può non lasciarti ammirato il modo in cui il bridge si appoggia naturalmente sulla strofa successiva, persino dal punto di vista sintattico (“knowing that love is to share”: non sono molte le canzoni in cui una frase comincia nel bridge e prosegue nel ritornello). Sei tornato da dove avevi cominciato, ma ora vedi tutto con un occhio diverso. Ci sono canzoni di McCartney che suscitano entusiasmo, affetto, malinconia, diffidenza (persino ripugnanza…): Here, There è la canzone che suscita ammirazione. Lennon la considerava una delle sue preferite non solo di McCartney, ma dei Beatles, e in effetti nel modo in cui il bridge trapassa immediatamente nella strofa riconosciamo un suo vecchio trucco di scena; a sua volta Lennon avrebbe fatto tesoro della principale suggestione di Here There, l’idea di una canzone che si rovescia in sé stessa come una scala di Escher. Il tratto distintivo più appariscente della canzone rimangono comunque i languidi coretti, un richiamo senza vergogna ai numeri dei crooner anni Quaranta. È uno dei rari casi in cui abbia ammesso un ripensamento, quando nel 1984 ripubblicò il brano nella colonna sonora di Give My Regards to Broad Street.

27. You’ve Got to Hide Your Love Away (Lennon-McCartney, Help!, 1965).

Eccomi qui, con la testa tra le mani. You’ve Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l’elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don’t Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, “I can’t understand / she let go of my hand“. In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po’ è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.

Eccomi qui, con la testa tra le mani. You’ve Got to Hide, lo dicono tutti, è la canzone in cui Lennon si rifà a Dylan. Diciamo pure che rifà Dylan: il timbro della voce rasenta la caricatura. È l’elemento più dylaniano di una canzone che non somiglia in particolare a nessun brano del Dylan folk – la parentela più probabile è con I Don’t Believe You, in Another Side, che comincia con una rima molto simile, “I can’t understand / she let go of my hand“. In quegli anni la voce di Dylan era una sfida a tutto ciò che si poteva considerare radiofonicamente accettabile (un po’ è ancora così: avete sentito per caso qualche brano del suo ultimo disco per radio?) Che i Beatles tentassero di imitarlo non era affatto scontato.

Dylan era un fenomeno di nicchia, anche in Inghilterra (dove la sua svolta rock avrebbe destato le reazioni peggiori nei fan): cominciava a essere un nome importante tra i frequentatori abituali dei negozi di dischi; era già il volto più celebre di quella cosa che di lì a poco si sarebbe cominciata a chiamare Controcultura; esibire i suoi dischi su mensole e tavolini conferiva già a studenti e professionisti un certa credibilità intellettuale. I Beatles, ormai onnipresenti sui media, giocavano in un altro campionato. Dylan avrebbe avuto tutti i motivi per disprezzare quei figurini venuti dal vecchio mondo a profanare la vera essenza dello spirito americano, la sua musica; invece li trovava fantastici sin dal primo momento impazziva proprio per le cose più smaccatamente pop, come I Want to Hold Your Hand, e non vedeva l’ora di incontrarli e fumarci assieme. Lennon dal canto suo avrebbe avuto più di un motivo per riservare a Dylan la stessa diffidenza che riservava ai coetanei che fino a quel momento potevano aspirare soltanto a porzioni della sua fama. Dylan in effetti è il più giovane tra gli autori che hanno avuto un peso rilevante nella sua formazione artistica: l’unico coetaneo che abbia preso a modello.

A Lennon non interessa copiare una progressione di accordi o altri trucchi del mestiere. La maggior parte continua a portarseli da casa (persino nel ritornello di questo ‘pezzo folk’ si annida la cara vecchia cadenza I-IV-V di Twist and Shout): gli interessava l’atteggiamento, un modo completamente diverso di porsi nei confronti del pubblico, e che rendeva credibili tutta una nuova gamma di sentimenti che fino a quel momento John non aveva mai tentato di mettere tra i solchi. You’ve Got to Hide ritrae un innamorato frustrato e senza speranza che in effetti somiglia all’eroe di molte ballate acustiche di Dylan. Ma è proprio a questo livello che possiamo misurare la distanza: per Dylan la frustrazione sentimentale è sempre una questione intima, che al limite può essere condivisa con l’oggetto del proprio amore sfortunato (e delle proprie recriminazioni, che Dylan protrae per strofe e strofe).

Per Lennon questa intimità non esiste: ogni sentimento è un fatto sociale che assume un senso solo se c’è un coro che ascolta, osserva, commenta, e in questo caso gli ride in faccia: ehi, bisogna che quell’amore te lo metti via. Esiste un amore se nessuno lo guarda? You’ve Got to Hide è il lato oscuro di I Feel Fine: se per essere felici del proprio amore è necessario vantarsi con qualcuno, è proprio l’esistenza di tutti questi qualcuno a rendere insostenibile la situazione in cui l’amore non va in porto. Lennon è circondato da un coro di osservatori in maschera da clown che lo spìano, lo giudicano, lo irridono, lo costringono a coprirsi la faccia e voltarsi verso il muro. La ragazza quasi non c’entra, anzi sembra compassionevole. Una volte gli aveva persino detto “l’amore troverà una strada”. (Due anni dopo, alla festa per il lancio di Magical Mystery Tour, Lennon imbarazzerà gli ospiti danzando tutta la sera con Patti Boyd Harrison).

26. Paperback Writer (Lennon-McCartney, singolo del 1966).

“Gentile signore / gentile signora, leggereste il mio libro?” Nell’anno precedente la Arnoldo Mondadori Editore aveva tentato un esperimento: una collana di libri da vendere non nelle librerie, ma in edicola, in un formato tascabile (o come si dice in inglese, “paperback”). Il romanzo scelto per la prima uscita fu Addio alle armi di Ernest Hemingway, un titolo che le librerie italiane sfoggiavano ormai da vent’anni, ma chissà, forse in questo nuovo formato avrebbe intercettato un pubblico diverso. Sulla fragile copertina in cartoncino campeggiava ben evidente il nome piuttosto pacchiano della nuova collana, “Gli Oscar”, nonché l’aspetto più allettante dell’edizione, il prezzo: sole 350 lire! Ne stamparono sessantamila copie, una follia. Finirono in giornata. Scoppiava anche in Italia il boom dei tascabili, “i libri-transistor che fanno biblioteca”, si leggeva nel risvolto di copertina. “A casa, in tram, in autobus, in filobus, in metropolitana, in automobile, in taxi… Gli Oscar sono gli Oscar dei libri: si rinnovano ogni settimana, durano tutta la vita”. Si sarebbero scollati molto prima, come ognuno di noi ben sa.

Nel Regno Unito la situazione era diversa, per il solito motivo che i britannici leggono di più. I paperback esistevano da inizio secolo e un boom delle vendite, se c’era stato, era avvenuto durante la Seconda Guerra, in un momento in cui i lettori si erano trovati più spesso in viaggio, sfollati o al fronte. I paperback erano il regno della letteratura di genere, e avevano spodestato le riviste pulp: gialli, intrighi di spionaggio, “sword and sorcery” (il termine fantasy doveva ancora prendere piede). Il protagonista di Paperback Writer non aspira alla fama di un Hemingway, non cerca l’Oscar: vuole scrivere robaccia che entri nelle case di tutti. Non lo spinge la sete di gloria, né la prospettiva di un guadagno. Non vuole finire come il padre, non vuole lavorare per sempre al Daily Mail. Quello che vuole fare nella vita è scrivere migliaia di pagine alla settimana – it took me years to write, will you take a look? Se riuscisse a farne un mestiere, sarebbe l’uomo più felice sulla terra, (dopo McCartney, ovviamente).

Pungolato dalla zia Lil, che voleva sentire almeno una canzone che non fosse d’amore, Paul ritorna sul sentimento che tutti nel 1966 hanno il diritto di provare, tranne lui: l’ambizione. Ma l’aspirante scrittore-di-tascabili non è animato come la ragazza di Drive My Car dalla fede nel successo finale, bensì da un desiderio irrefrenabile di creare mondi immaginari in cui forse rinchiudersi – anche se alla fine, non importa in quale galassia ambienti la tua saga, per qualche bizzarro motivo ci trovi dentro tuo padre. Proprio come Paul, che da lì a poco comincerà a intravedere l’ombra di “Father McCartney” sui set delle sue canzoni, l’aspirante scrittore di paperback comincia a inventarsi un personaggio (“è la lurida storia di un lurido uomo, e la sua affezionata moglie non lo capisce”) e solo dopo un verso si rende conto che è di lui che la favola sta narrando. “Suo figlio lavora per il Daily Mail, è un bel posto fisso, ma lui vuole fare lo scrittore di paperback”.

Sul piano musicale, Paul dichiara di voler proseguire l’esperimento già tentato da John con The Word, la canzone su un accordo solo: alla fine ne adopera due ma scarta l’intervallo più tipico, quello di quinta, come se una canzone senza amore non avesse diritto a sbocciarvi. La canzone rimane costretta in un più angusto intervallo di quarta che non si risolve mai – proprio come le richieste del protagonista non trovano mai un riscontro. È come se Paul stesse tentando di operare una sintesi tra le due anime che si erano espresse nel singolo di quattro mesi prima: Paperback è una canzone veloce (forse la più veloce di tutte) basata su un riff, come Day Tripper: come We Can Work It Out s’interrompe all’improvviso per lasciare spazio a un elemento vistosamente non-rock, un mini-coro a cappella che è rimasto a tutt’oggi uno degli stilemi più noti dei Beatles, e che però fino al 1966 non si era ancora sentito – e che anche in seguito i Beatles avrebbero adoperato con parsimonia. Il fatto che abbia lasciato un solco tanto profondo è la prova di quanto suonasse già allora caratteristico. Benché non compaia nessuno strumento classico, contiene già un rimando irresistibile alla ‘musica seria’: sta a Bach come i paperback stanno ai classici della letteratura. Il coro appare come una parrucca incipriata o una corona d’alloro che si cala all’improvviso sull’aspirante scrittore: il testo non lo dice, ma il coro ce lo fa capire, il ragazzo ha la stoffa. Forse non diventerà mai famoso, ma nella sua stanza, mentre batte a macchina centinaia di lettere al minuto, Paperback Writer è felice.