La più grande impresa per identificare i migranti morti nel Mediterraneo

Un laboratorio dell'Università di Milano cerca ancora di capire chi morì nel naufragio del 18 aprile 2015

di Ludovica Lugli

altre

foto

Due stanze del Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università di Milano (Labanof) sono occupate in buona parte dai resti ossei di circa 600 persone che morirono in un unico naufragio: quello avvenuto il 18 aprile 2015 circa 200 chilometri a sud di Lampedusa. Da quasi dieci anni il Labanof lavora con mezzi molto limitati per tentare di identificare queste persone e permettere ai loro parenti di sapere cosa ne è stato di loro, ma è un’impresa molto difficile. Finora è stata accertata con sicurezza soltanto l’identità di 33 persone.

Il naufragio del 18 aprile 2015 non fu solo una delle più gravi stragi di persone migranti del mar Mediterraneo di cui si abbia notizia, ma divenne poi anche un caso piuttosto eccezionale di impegno di un paese europeo (l’Italia) per dare sepoltura alle persone morte e cercare di identificarle. Nel giugno del 2016 la marina militare recuperò da 370 metri di profondità il relitto dell’imbarcazione naufragata, un’operazione che da sola costò 9,5 milioni di euro. Poi nei quattro mesi successivi decine di medici legali, antropologi forensi e altri tecnici sottoposero ad autopsia i 528 corpi trovati al suo interno e fecero una prima analisi di circa 30mila altre ossa non riconducibili a singoli corpi. Fu possibile grazie all’impegno di 13 università italiane e al lavoro volontario di moltissime persone coinvolte.

33 persone identificate su più di 600 dopo dieci anni possono sembrare poche, ma il lavoro che il Labanof sta continuando a portare avanti è molto complesso. Le ragioni sono molte. Debora Mazzarelli, antropologa forense del Labanof che lavora sul naufragio del 18 aprile dal 2015, ne spiega una: «I corpi che abbiamo recuperato sono rimasti nell’acqua marina per alcuni mesi o per più di un anno, per cui erano già compromessi: i dati genetici che abbiamo potuto raccogliere sono parziali per molti individui».

L’altro grosso problema sono i contatti con le famiglie dei morti. Naturalmente non esistono liste di passeggeri delle imbarcazioni dei migranti che partono dal Nord Africa per cercare di raggiungere l’Europa, e spesso i parenti di chi muore in questi viaggi pericolosi non conoscono la data e il luogo di partenza dei loro cari. Non esiste nemmeno un unico ente in Europa che raccolga le denunce di scomparsa delle famiglie di migranti di cui si sono perse le tracce.

Per arrivare a un’identificazione infatti bisogna confrontare i dati “post mortem”, quelli raccolti con le autopsie, le analisi genetiche e antropologiche e gli eventuali oggetti trovati insieme ai resti, con analoghi profili “ante mortem” forniti dai parenti delle persone scomparse, che contengono fotografie e informazioni sanitarie, ad esempio.

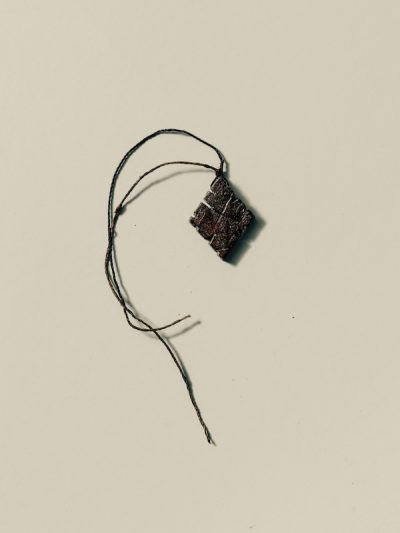

Alcuni degli oggetti ritrovati insieme ai resti umani nel barcone affondato il 18 aprile 2015:

Da decenni, già ai tempi delle guerre mondiali, la Croce Rossa Internazionale offre sostegno a chi cerca persone scomparse in altri paesi e raccoglie profili “ante mortem”. Collaborando col Labanof ha cercato le famiglie dei morti del 18 aprile 2015 in vari paesi africani, ma è un lavoro difficilissimo anche perché sul barcone naufragato c’erano persone provenienti da tanti paesi diversi: di sicuro Ciad, Costa d’Avorio, Eritrea, Gambia, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Senegal, Somalia e Sudan, per quel che sappiamo. In alcuni di questi, a causa di guerre in corso e altri fattori, provare a mettersi in contatto con le famiglie dei morti è particolarmente difficile.

Per il naufragio del 18 aprile finora la Croce Rossa ha raccolto circa 300 profili ante mortem e per 148 è riuscita a ottenere anche dati genetici. Molti provengono dalla Mauritania, dove vivono anche molti richiedenti asilo del Mali. «Ora stiamo provando a raggiungere familiari che non vivono nei paesi di origine ma in Europa», dice Mazzarelli, «e quest’anno ne abbiamo trovati due, uno in Italia e uno nei Paesi Bassi. Per il secondo, grazie all’Interpol, abbiamo un profilo genetico da confrontare, ma non siamo ancora arrivati all’identificazione».

– Leggi anche: Stiamo ancora cercando di identificare anche i migranti morti nel grande naufragio di Lampedusa del 2013

Subito dopo il naufragio del 18 aprile, 28 persone furono soccorse da una nave mercantile portoghese e portate a Malta insieme ai corpi di 24 persone che furono trovati in acqua. Una successiva prima operazione di recupero venne fatta nell’estate del 2015, quando la marina militare italiana riuscì a recuperare altri 169 corpi utilizzando dei robot sottomarini. Fu in quei mesi che furono coinvolti il Labanof e la sua direttrice, la nota medica legale Cristina Cattaneo, una delle persone che negli ultimi trent’anni si sono impegnate di più per semplificare e sveltire i processi di identificazione delle persone morte di cui si ignora l’identità.

I resti umani recuperati furono portati nella base della marina militare di Melilli, che si trova tra Catania e Siracusa, vicino al porto di Augusta. La marina attrezzò un hangar con due tende refrigerate per condurre le autopsie e la Croce Rossa italiana mise a disposizione dell’operazione un camion refrigeratore per conservare il più possibile i corpi, già deteriorati per i mesi passati in acqua. Per ognuno i medici legali e gli antropologi forensi stilarono i profili post mortem, prelevando campioni di tessuti corporei e conservando gli oggetti personali trovati. Tra questi c’era anche la pagella di un 14enne del Mali, di cui si parlò molto dopo l’uscita del libro di Cattaneo Naufraghi senza volto, per una vignetta fatta dal fumettista Makkox sul Foglio.

La fase successiva dell’operazione avvenne nel 2016, dopo che il governo dell’epoca, guidato da Matteo Renzi, decise di finanziare il recupero del relitto nonostante la contrarietà di gran parte dell’opposizione di destra e centrodestra. Per portare a galla il relitto la marina militare collaborò con l’azienda Fagioli di Reggio Emilia, già coinvolta nella rimozione della Costa Concordia dall’isola del Giglio: con un grande macchinario di forma simile a un telaio venne riportato in superficie il barcone dei migranti, un vecchio peschereccio con lo scafo azzurro lungo circa 22 metri, largo 6 e alto 7.

Il relitto del barcone durante la procedura di emersione, il 29 giugno 2016 (REUTERS/Marina Militare)

Il relitto fu poi trasportato da una chiatta fino al porto di Augusta e da lì a Melilli. Per cercare di fermare i processi di decomposizione durante il trasporto, il barcone venne coperto da un tendone dove la temperatura veniva abbassata usando l’azoto liquido.

A Melilli, dove il relitto arrivò il primo luglio 2016, i vigili del fuoco entrarono al suo interno per prelevare i resti umani. Dalla coperta raccolsero 113 sacchi contenenti singoli corpi o mix di resti sparsi. Solo dalla stiva, per cui servirono dieci giorni di lavoro, 232. Altri 113 sacchi furono presi in altre parti del barcone. Fu un’operazione molto impegnativa anche dal punto di vista emotivo, oltre che tecnico, perché i vigili furono costretti a camminare sui corpi per muoversi all’interno del vecchio peschereccio: oltre ai medici legali e agli antropologi forensi a Melilli c’erano anche delle squadre di sostegno psicologico.

Complessivamente dal barcone furono recuperati i corpi di 359 persone e 30mila ossa sparse, tra cui molti crani. Le autopsie furono eseguite con ritmi molto concitati; nell’attesa i corpi venivano tenuti all’interno di tre grandi camion refrigeratori, sempre forniti dalla Croce Rossa. Alla fine delle analisi scientifiche i corpi furono seppelliti in una serie di cimiteri siciliani. Per ciascuno il Labanof ha prelevato campioni biologici da cui si potranno eseguire varie analisi genetiche per confermare eventuali possibili identificazioni: sono conservati sempre al laboratorio, in quattro freezer grandi come frigoriferi da casa.

L’arrivo del barcone al porto di Augusta, il primo luglio 2016 (REUTERS/Antonio Parrinello)

Anche le 30mila ossa sparse sono al Labanof «perché non era possibile dargli una giusta sepoltura», spiega Mazzarelli, per l’immediata impossibilità di associarle a singole persone, anche se probabilmente molte ossa appartengono ai corpi sepolti.

In questi anni il Labanof ha continuato ad analizzarle per capire a quante e quali persone corrispondano e sta ancora confrontando tutti i profili genetici che ne sono stati estratti. Sulla base degli studi già compiuti il laboratorio ha potuto individuare con certezza una ventina di persone in più oltre alle 552 che si sono potute seppellire. Stima tuttavia che i resti recuperati appartengano ad almeno 600 persone: probabilmente sul barcone ce n’erano molte di più, forse circa un migliaio come raccontato dai superstiti, ma non potremo mai conoscere la cifra esatta perché è molto probabile che tanti corpi siano stati trascinati via dalle correnti.

Intanto gli studi hanno permesso di accertare che il 70 per cento delle persone che erano sul barcone aveva meno di 30 anni. C’erano moltissimi ragazzi dai 10-12 anni ai 17-18. Erano soprattutto maschi. Non si può escludere che ci fossero anche dei bambini più giovani, ma i resti trovati non permettono di dirlo con sicurezza.

Mazzarelli per ora non sa dire quand’è che il lavoro di identificazione dei resti del barcone finirà ma è ottimista perché la profilazione genetica post mortem, con 800 profili individuati, è praticamente conclusa. «Pensiamo che quest’anno riusciremo ad avere maggiori risultati con le identificazioni», aggiunge. Oltre alle 33 già sicure ce ne sono molte altre per cui si stanno cercando le prove definitive. Un caso complicato riguarda due fratelli di cui è stata denunciata la scomparsa: il Labanof sa di aver trovato uno dei due, ma non è in grado di dire quale e per ora ha preferito non dare un’informazione parziale alla famiglia.

Il barcone nel porto di Siracusa, il 20 aprile 2021 (ANSA/Alessandro Ricupero)

Al Labanof lavora una decina di persone, ma sono solo tre o quattro quelle che continuano a occuparsi dei resti del 18 aprile. Il lavoro dedicato è stato finanziato sia attraverso dei progetti di ricerca, che con il sostegno di alcune fondazioni e onlus, oltre che con alcune donazioni di privati, e continua grazie alla collaborazione continua con i laboratori di altre università e con le forze dell’ordine.

Nel suo libro, uscito nel 2018, Cattaneo definì l’intera operazione di Melilli un «evento eccezionale sotto il profilo sia umano sia scientifico», un caso straordinario in cui «un barcone pieno di vittime dalla pelle scura» fu trattato «come tratteremmo mille europei “bianchi” morti in un ipotetico disastro aereo».

Nulla del genere si è più ripetuto. Nessuno sa con certezza quanti corpi di migranti siano finiti nei fondali del Canale di Sicilia e del resto del Mediterraneo negli ultimi decenni, ci sono solo delle stime basate sulle testimonianze dei sopravvissuti ai naufragi. Secondo il conteggio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, un’agenzia dell’ONU, dal 2014 a oggi sono almeno 31.855.

Oggi il barcone del 18 aprile 2015 è di nuovo ad Augusta, nella Nuova Darsena, in attesa di essere spostato in un futuro “giardino della memoria” in progetto. Nel 2019 era stato esposto alla Biennale d’Arte di Venezia, per poi essere riportato in Sicilia nel 2021. Una piccola ricostruzione del suo interno al momento dell’arrivo a Melilli invece è stata ricostruita al Musa, il museo del Labanof. In occasione del decennale del naufragio l’Università di Milano ha organizzato una serie di eventi per raccontare l’esperienza del Labanof e spiegare l’importanza di identificare i migranti morti in mare.