Conosciamo bene solo il 19 per cento dei fondali oceanici

Ma c'è un'iniziativa internazionale per ottenere una mappa completa entro il 2030

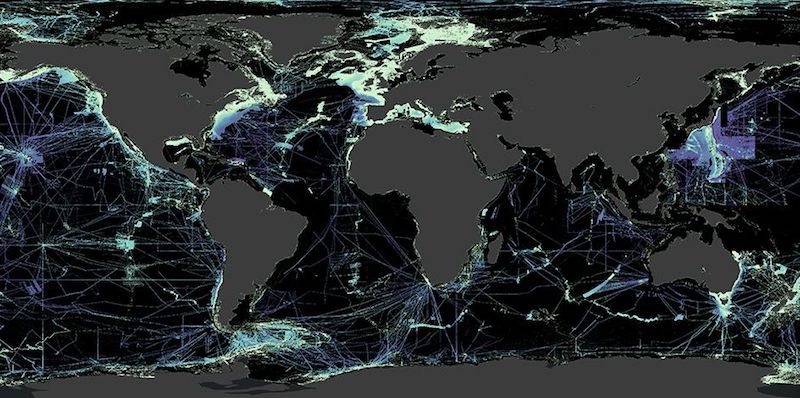

Abbiamo una mappa precisa del 19 per cento dei fondali oceanici: sembra poco, ma solo tre anni fa eravamo fermi al 6 per cento. La percentuale aggiornata è stata annunciata il 21 giugno dai rappresentanti del Progetto Seabed 2030, un’iniziativa internazionale per realizzare una mappa precisa dei fondali oceanici entro il 2030.

Conoscere bene come è fatto il fondo degli oceani infatti sarebbe utile per molte ragioni: per la navigazione, per l’installazione di cavi e condotti sottomarini, per regolare lo sfruttamento minerario dei fondali (di cui si parla sempre di più), per comprendere meglio la dinamica delle correnti, per capire come preservare la fauna e la flora degli oceani (che spesso si concentra intorno alle montagne sottomarine) e per fare previsioni sulle conseguenze dell’innalzamento del livello del mare dovuto al cambiamento climatico. Studiare gli tsunami e gli uragani, così come disporre cavi di fibra ottica, sarà più semplice con una mappa generale dei fondali.

In termini assoluti, conosciamo bene la forma di 14,5 milioni di chilometri quadrati di fondali, un’area pari quasi al doppio della superficie dell’Australia. Si tratta perlopiù di zone costiere, specialmente attorno ai paesi più economicamente sviluppati. Al largo – cioè nelle zone dove finora non è stato così importante, a livello economico, avere delle mappe precise – è tutto molto più vago. Anche per questo si dice spesso, ricorda un lungo articolo del Guardian dedicato a Seabed 2030, che l’umanità conosce la superficie della Luna meglio di quanto conosca gli oceani. Il fatto è che la superficie lunare è ben visibile, mentre i fondali oceanici sono coperti dagli oceani, appunto. La superficie dei corpi celesti si può mappare, a distanza, usando degli altimetri laser, ma non si può fare la stessa cosa con i fondali, perché l’acqua assorbe la luce laser.

– Leggi anche: La gran storia del batiscafo Trieste sul fondo dell’oceano

L’81 per cento del fondo degli oceani, quello che non è ancora presente sulle mappe di Seabed 2030, non ci è completamente ignoto. I satelliti hanno comunque degli strumenti in grado di rilevare la forma approssimativa dei fondali: sono i radioaltimetri, che mandano onde elettromagnetiche verso il terreno e misurano il tempo che ci mettono a raggiungere il suolo (o la superficie del mare) e tornare indietro, riuscendo così a ottenere il dato della distanza percorsa dalle onde. Il problema è che i radioaltimetri, misurando la superficie del mare, riescono a stimare le variazioni di profondità con poca precisione: la profondità dei fondali influenza la forma della superficie, ma la risoluzione delle mappe così ottenute è bassa, inferiore al chilometro quadrato. L’obiettivo di Seabed 2030 è avere una mappa completa dei fondali con una risoluzione di almeno cento metri per cento metri.

Per ottenere questa precisione bisogna usare le onde sonore, o meglio ecoscandagli. Fissati sulle chiglie delle navi, diffondono onde sonore in varie direzioni, dopodiché registrano il momento in cui tornano indietro: in questo modo restituiscono una misura della distanza del fondo, e dato che diffondono le onde in varie direzioni riescono a produrre una buona panoramica. Grazie alle analisi dei computer le rilevazioni degli ecoscandagli producono mappe tridimensionali del fondale marino e permettono di capire di che tipo di rocce è fatto.

Happy #WorldHydrographyDay

Bathymetry gives rise of considerable value—improved data analysis, #environmental aspects, navigation, search/rescue & contribute to resource savings, reduced costs, increased efficiency among users of the #map data#EarthScience #oceanography #ocean pic.twitter.com/DJ9x23YKFB— CErSE (@CErSE_US) June 21, 2020

Per ottenere una mappa dei fondali oceanici nella loro interezza con questo metodo però serve tempo: se dovesse farlo un’unica nave, ci metterebbe duecento anni. Per il progetto Seabed 2030, gli oceani sono stati innanzitutto divisi in quattro parti: la mappatura di ciascuna è coordinata da una o più importanti istituzioni. L’Istituto Alfred Wegener per la ricerca marina e polare, un istituto di ricerca tedesco, si sta occupando dell’oceano Antartico; l’Università di Stoccolma e quella del New Hampshire del Nord Pacifico e dell’oceano Artico; il neozelandese National Institute of Water and Atmospheric Research si dedica al Pacifico meridionale e occidentale; infine il Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia University ha per oggetto di studi l’Atlantico e l’oceano Indiano.

Questi istituti si stanno impegnando sia per fare nuove mappature che per ottenere quelle esistenti ma non consultabili da tutti. Infatti ci sono governi e aziende che hanno già delle buone mappe di porzioni di fondale oceanico ma non le condividono con il resto del mondo perché le considerano di loro proprietà e troppo preziose per renderle disponibili gratuitamente.

Gran parte del lavoro comunque sta nell’organizzare nuove campagne di mappatura. In alcuni casi ci si appoggia ad altri progetti di ricerca o a pescherecci, con un metodo di crowdsourcing: tante navi diverse possono contribuire al progetto registrando i dati raccolti dai propri strumenti di bordo. Le navi della British Antarctic Survey, l’istituto di ricerca britannico che si occupa dell’Antartide, raccolgono dati a ogni viaggio, compresi quelli di rifornimento: in questo modo hanno realizzato una mappa precisa dello Stretto di Drake, tra il Sudamerica e l’Antartide.

Probabilmente si dimostrerà importante anche il contributo di Ocean Infinity, una società che sta costruendo una flotta di piccoli robot navali con la sua azienda Armada. Secondo Dan Hook, direttore di Armada, sarà solo grazie alle navi economiche e senza equipaggio che riusciremo a mappare le zone più isolate degli oceani, per cui non passano rotte commerciali, entro il 2030.

– Leggi anche: Com’è profondo l’oceano

I dati raccolti dall’Istituto Alfred Wegener, dall’Università di Stoccolma e da quella del New Hampshire, dal National Institute of Water and Atmospheric Research e dal Lamont-Doherty Earth Observatory vengono messi insieme dal British Oceanographic Data Centre di Southampton, l’ente incaricato di creare la vera e propria mappa dei fondali oceanici, cioè la General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO). A differenza di mappe precedenti, questa è – nella sua forma attuale – e sarà – anche una volta completata – accessibile a tutti, gratuita e utilizzabile a fini commerciali.

Intanto gli sforzi per mappare il fondo degli oceani hanno già dato qualche risultato interessante a fini di ricerca scientifica: al largo delle coste della Florida è stata scoperta una barriera corallina su una montagna sottomarina in mezzo all’oceano, mentre nel Golfo del Messico è stato trovato un relitto.

Ci sono comunque delle critiche al progetto di mappare tutti i fondali oceanici. Gli ecoscandagli funzionano diffondendo onde sonore verso il fondo del mare, e questo significa rendere gli oceani più rumorosi. Lo facciamo già con il traffico navale commerciale e militare, ed è una cosa dannosa per la vita degli animali marini che comunicano a grandi distanze tra loro, cioè i cetacei. Uno studio fatto dall’Università del New Hampshire sugli effetti degli ecoscandagli usati per Seabed 2030 sugli zifi, cetacei molto sensibili all’inquinamento acustico, non ha trovato cambiamenti nelle abitudini alimentari di questi animali. Secondo alcuni biologi marini però servono altri studi per valutare l’impatto della mappatura dei fondali nella loro interezza.

– Leggi anche: Dragheremo gli oceani