Il disastro in Val Seriana

Come sfortuna, sottovalutazioni ed errori hanno contribuito a creare in provincia di Bergamo il peggior focolaio di coronavirus in Italia e forse nel mondo

di Davide Maria De Luca

Il 19 marzo l’Italia è diventata il paese al mondo col più alto numero di persone ufficialmente morte avendo contratto la COVID-19, la malattia causata dal nuovo coronavirus. In Italia la regione più colpita è stata la Lombardia, e in Lombardia nessuna provincia è stata più colpita di quella di Bergamo. Lungo la valle del fiume Serio, che dalle Alpi Orobie scende verso la città, è difficile trovare una famiglia che non registri almeno un lutto, e i morti sono così tanti che le autorità sanitarie non riescono a tenerne il conto. Mentre i reparti di terapia intensiva sono al collasso e la malattia svuota silenziosamente le case di riposo, le persone muoiono nelle loro abitazioni senza mai essere riuscite a vedere un medico e i convogli militari fanno la spola con i forni crematori di altre regioni.

Il Post ha parlato con una dozzina di medici, operatori sanitari e abitanti della valle per ricostruire cosa è accaduto in Val Seriana, e come sia stato possibile che le cose siano arrivate sino a questo punto. Quello che è emerso è una catena di errori umani e sottovalutazioni che, uniti al caso e alla sfortuna, hanno contribuito a trasformare questo territorio nel cuore mondiale della pandemia.

La cronologia

Vista dall’alto, la Val Seriana somiglia a una propaggine della città di Bergamo incuneata tra le montagne. Dall’imboccatura della valle fino al comune di Albino, dieci chilometri più in su, le case e i capannoni industriali non si interrompono mai. Ai confini che separano i comuni non corrispondono nemmeno cinquanta metri di campagna. Da più di un secolo la valle è il cuore produttivo della provincia di Bergamo, un luogo di scambi e spostamenti continui verso il capoluogo e gli altri centri vicini.

L’epidemia qui è iniziata ufficialmente nel primo pomeriggio di domenica 23 febbraio, quando i tamponi eseguiti nei giorni precedenti su due pazienti ricoverati all’ospedale Pesenti Fenaroli di Alzano Lombardo, il centro più importante della bassa valle, a pochi chilometri da Bergamo, si sono rivelati positivi. I pazienti erano due anziani provenienti da paesi vicini: Ernesto Ravelli, pensionato di 84 anni di Villa di Serio, ricoverato dal giorno precedente, e un ex camionista di Nembro di 64 anni, anche lui in ospedale da più di 24 ore.

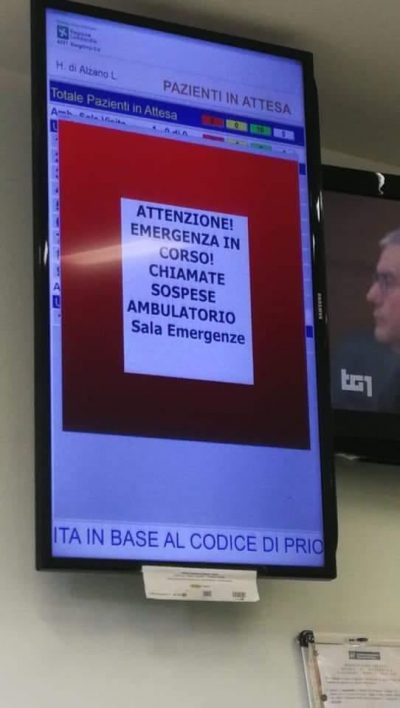

Quando sono arrivati i risultati dei tamponi, i medici di Alzano sono entrati subito in allarme. Un ospedale è il luogo peggiore dove può scoppiare un’epidemia – un luogo pieno di persone già malate e fragili, e di operatori sanitari che devono prendersi cura di loro – e i due pazienti lo avevano attraversato in lungo e in largo prima che si scoprisse la loro malattia. La direzione dell’ospedale aveva ordinato quindi l’immediata chiusura del pronto soccorso e l’isolamento dell’intera struttura. Nastri segnaletici erano stati stesi di traverso sugli ingressi, e messaggi di allarme erano stati diffusi sui pannelli informativi dell’ospedale.

Un pannello informativo del pronto soccorso di Alzano Lombardo, intorno alle 15 del 23 febbraio

Quelli di Alzano erano i primi casi di positivi alla COVID-19 scoperti nella provincia di Bergamo e tra i primi individuati in tutta Italia. Il “paziente uno”, il primo caso ufficiale di contagio nel nostro paese, individuato all’ospedale di Codogno, in provincia di Lodi, era stato accertato soltanto tre giorni prima. All’alba di domenica 23 febbraio, polizia ed esercito avevano circondato Codogno e altri 11 comuni imponendo una severa quarantena che sarebbe stata ribattezzata “zona rossa”. Ad Alzano però si era deciso di agire diversamente.

I due pazienti contagiati erano stati trasferiti al grande ospedale di Bergamo, il Giovanni XXIII, designato fin dall’inizio dell’emergenza come centro di raccolta per i pazienti infettati dal coronavirus. Circa un paio d’ore dopo, l’ospedale di Alzano era stato riaperto. Numerosi testimoni hanno raccontato che la struttura non era stata sottoposta a nessuna particolare misura di sanificazione, né erano state messe in atto procedure particolari per selezionare i pazienti in arrivo e isolare i casi sospetti.

Alla riapertura dell’ospedale, gli abitanti di Alzano avevano tirato un sospiro di sollievo. Anche se il comune raccomandava sul suo sito di non uscire senza ragioni, e se la casa di riposo locale rimaneva chiusa, sembrava che un’emergenza come quella di Codogno fosse stata scampata. Il giorno dopo, lunedì 24 febbraio, all’ospedale di Alzano si era lavorato normalmente e si era iniziato a fare tamponi a pazienti e personale sanitario, sintomatici e non, che avevano avuto a che fare con i due infetti da coronavirus.

Quel giorno la regione aveva dato notizia della prima morte avvenuta nella provincia di Bergamo. Ernesto Ravelli, il pensionato di Villa Serio, non era riuscito a sopravvivere alla notte trascorsa al Giovanni XXIII. I suoi tre figli non avevano avuto il tempo di salutarlo né di vedere il corpo, un’esperienza che presto sarebbe divenuta comune a migliaia di altre famiglie. Nel comunicare il decesso, le autorità sanitarie avevano specificato che Ravelli era “affetto da pregresse patologie”.

Per il resto della settimana, politici, esperti e amministratori locali e nazionali avevano ridimensionato l’emergenza e messo in guardia contro i pericoli del panico e dell’adozione di misure troppo severe. Il presidente della sezione locale di Confindustria aveva detto che era fondamentale non dare all’estero il messaggio che la regione fosse «chiusa per coronavirus». Pochi giorni dopo la sua associazione aveva diffuso un video intitolato “Bergamo is running/Bergamo non si ferma”.

Il video era stato ripreso dai sindaci di quasi tutta la provincia, alcuni dei quali si erano fatti fotografare per strada o a cena fuori, per incoraggiare i cittadini a continuare con la loro vita normale. La regione Lombardia aveva difeso sindaci e imprenditori, annunciando che non intendeva intervenire su Alzano Lombardo come era stato fatto per Codogno. Nel frattempo iniziavano ad arrivare i risultati dei test effettuati nel fine settimana del 23 febbraio. Il 26 febbraio i positivi nella provincia di Bergamo erano diventati 20. Tra loro c’erano anche diversi medici e operatori sanitari dell’ospedale di Alzano Lombardo, tra cui lo stesso primario.

Il 29 febbraio, una settimana dopo il ricovero del primo paziente ufficialmente positivo, iniziavano a serpeggiare i primi sospetti sulle reali dimensioni del contagio in Val Seriana. I medici dello Spallanzani di Roma avevano scoperto che una donna di Fiumicino che aveva contagiato la sua famiglia era stata ad Alzano Lombardo tra il 19 e il 21 febbraio. Se una persona rimasta in città soltanto per un paio di giorni era rimasta contagiata, era molto probabile che i 110 casi positivi rilevati quel giorno fossero solo la punta di un iceberg molto più profondo. Quel giorno l’assessore al Welfare della regione Lombardia, Giulio Gallera, aveva ripetuto che se anche Alzano aveva «un numero importante di casi» la regione non aveva «nessuna idea di costruire nuove zone rosse».

La situazione è esplosa pubblicamente il 2 marzo, con l’arrivo dei risultati di un grosso numero di test realizzati nei giorni precedenti. La provincia di Bergamo era balzata a 508 casi certificati di contagio, pochi meno della zona rossa di Lodi, dove i contagi erano 621. Quel giorno l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) inviò una nota scritta al comitato tecnico scientifico che si occupava di consigliare il governo in cui raccomandava l’apertura di una nuova zona rossa all’imboccatura della Val Seriana, che comprendesse almeno i comuni di Alzano Lombardo, circa 13 mila abitanti, e di Nembro, poco più di 11 mila.

Martedì 3 marzo la provincia di Bergamo ha superato quella di Lodi per aumento giornaliero dei contagi. Nella conferenza stampa di quella sera Gallera aveva detto che la zona rossa non era più un’ipotesi esclusa a priori: «Abbiamo chiesto all’Istituto Superiore di Sanità di fare valutazioni e suggerire a noi e al governo le migliori strategie». Non è chiaro se Gallera fosse a conoscenza del fatto che già dal giorno precedente l’ISS aveva raccomandato l’apertura di una nuova zona rossa. Il Post ha provato a contattare Gallera diverse volte, senza avere risposte.

L’idea di una nuova zona rossa, comunque, non convinceva ancora tutti. Il 6 marzo Confindustria Bergamo ha diffuso alle agenzie e ai giornali locali una nota in cui elencava tutte le aziende che rischiavano la chiusura in caso di approvazione di nuove misure restrittive. In quei giorni un importante imprenditore della Valle scrisse una lettera al Sole 24 Ore, poi non pubblicata, per dire che in caso di misure di quarantena avrebbe disobbedito e avrebbe tenuto aperta la sua azienda.

Nel corso della settimana i contagi avevano continuato ad aumentare sempre più rapidamente, minacciando di portare al collasso le terapie intensive dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Il 5 marzo l’ISS era tornato a suggerire l’apertura di una zona rossa, e i sindaci della provincia avevano iniziato a fare preparativi per essere pronti all’isolamento. Ad Alzano e Nembro erano stati preparati elenchi di volontari ed erano stati approntati i comitati straordinari per gestire l’emergenza. Circa 300 tra poliziotti e carabinieri erano arrivati nei due comuni, e nella notte tra il 7 e l’8 marzo alcune strade avevano iniziato a essere transennate.

– Leggi anche: «Ci aspettavamo l’alta marea, è arrivato uno tsunami»

Poi, alle 23 del 7 marzo, mentre il governo nazionale era ancora in riunione, il sindaco di Alzano aveva annunciato su Facebook che non ci sarebbe stata una nuova zona rossa. Il decreto del presidente del Consiglio approvato nella notte sanciva il definitivo abbandono da parte del governo della strategia delle zone rosse e la creazione delle cosiddette zone arancioni, un’area di quarantena più blanda della zona rossa, ma estesa all’intera Lombardia e ad altre 14 province. In sostanza, questa è la situazione che ancora oggi vige in città.

Le conseguenze

In Val Seriana l’epidemia ha raggiunto il picco circa una settimana dopo la mancata decisione di attuare la zona rossa, quando – secondo i dati ufficiali – i contagiati confermati a Nembro erano circa 200 e ad Alzano Lombardo quasi 100. Ma questi numeri significano poco. Le autorità sanitarie locali non riescono a testare non solo tutti i casi sospetti, ma persino i casi sintomatici e gravi. Soltanto il 18 marzo ad Alzano sono morte otto persone nelle loro abitazioni o in casa di riposo, senza aver ricevuto il tampone, lo stesso numero di decessi che normalmente si verifica in un mese.

Il 26 marzo il sindaco di Alzano ha detto che i morti in città dalla fine di febbraio sono stati 100, contro i 10 dello stesso periodo dell’anno precedente. A Nembro i morti sono stati 120 contro 14. È una mortalità dell’1 per cento dell’intera popolazione dei due comuni, più alta di quella riscontrata a Wuhan, in Cina, e più alta che in qualsiasi altra parte del mondo. In provincia di Bergamo le statistiche ufficiali parlano di duemila morti, ma confrontando le morti nel mese di marzo con quelle dell’anno precedente, la cifra reale sembra più vicina a cinquemila.

Amministratori locali, medici di famiglia e operatori di RSA (case di cura per persone non autosufficienti) e residenze per anziani sono tutti concordi nel dire che i numeri ufficiali oggi non rappresentano la realtà. Giorgio Tiraboschi, impiegato come medico in una RSA della Val Seriana, ha raccontato che nell’ultimo mese nella sua struttura sono morti 45 ospiti su 143. A nessuno è stato fatto il tampone e nessuno è stato ricoverato. Secondo le associazioni delle case di riposo, soltanto nella provincia di Bergamo i morti nelle strutture per anziani sarebbero oltre 600.

– Leggi anche: Cosa sta succedendo nelle case di riposo

Non sono soltanto le case di riposo a sfuggire ai conteggi ufficiali. Tiraboschi, che lavora anche come guardia medica nella vicina Val Brembana, ha detto che in una sola domenica a metà marzo, durante il picco dell’epidemia, ha ricevuto 37 chiamate, almeno cinque volte il numero normale. Spesso erano persone spaventate che chiamavano per aver conforto. Tiraboschi racconta di aver parlato con una ragazza che nel giro di pochi giorni aveva perso mamma, papà e fratello. In altri casi erano persone con sintomi, ma in condizioni ancora non così gravi da far intervenire un’ambulanza. Il compito di assisterli spetta a medici di famiglia e guardie mediche che spesso non hanno possibilità di aiutarli senza ricorrere alle cure ospedaliere.

In tutta la provincia, per esempio, sono state a lungo introvabili le bombole d’ossigeno, necessarie per aiutare i pazienti che manifestano l’affaticamento respiratorio tipico della COVID-19. Senza ossigeno i pazienti si aggravano rapidamente, così in fretta che a volte non è più possibile trasportarli in ospedale. A quel punto l’unica cosa che resta da fare è prescrivere loro cure palliative.

Molti medici del territorio hanno denunciato in queste settimane l’impreparazione del sistema sanitario lombardo, da anni concentrato sulle cure ospedaliere e dotato di un sistema di assistenza locale poco sviluppato rispetto a quello di regioni vicine, come Veneto ed Emilia-Romagna. Nelle RSA e nelle case di riposo l’arrivo di istruzioni contraddittorie da parte di regione e autorità sanitarie locali e la mancanza di dispositivi di protezione personale, sostengono molti, ha aggravato la situazione.

Di fronte alla larghissima diffusione dell’epidemia, la popolazione ha reagito con rabbia. Domenica scorsa sulla facciata del municipio di Nembro è comparsa una scritta fatta con vernice nera: “Politici, calciatori, vi siete fatti fare il tampone? Quindi i nostri padri zii e nonni sono coglioni?”. La rabbia per quello che da molti è stato percepito come un fallimento del sistema sanitario nel fronteggiare l’epidemia si è diffusa sui social network, dove nei gruppi le persone raccontano le loro storie, spesso molto simili: un parente che si ammala e inizia ad avere problemi respiratori, la difficoltà a ottenere i tamponi e l’ossigeno, il peggioramento delle condizioni fino al trasporto in ospedale e poi una telefonata che avvisa del decesso.

La facciata del municipio di Nembro fotografata il 29 marzo

«C’è tantissima rabbia sfogata in modo cieco», ha raccontato Stefano Fusco, un 31enne di Brusaporto, poco lontano dalla Val Seriana, che insieme a suo padre ha fondato uno di questi gruppi, che oggi conta più di 18 mila membri. Fusco, che dice di non conoscere nessuna famiglia che non abbia almeno un parente morto o ricoverato, ha perso suo nonno, morto per un collasso cardiaco appena tre giorni dopo essere stato trovato positivo alla COVID-19. La sua è stata una delle poche famiglie che sono riuscite a svolgere una breve funzione religiosa e vedere la bara, prima che venisse portata verso un crematorio meno intasato di quelli della provincia.

– Leggi anche: Cosa sono ormai i funerali a Bergamo

Fusco ha raccontato che a quel punto il recupero delle ceneri si è trasformato in una «epopea» durata giorni. Alla fine, ha aggiunto a mezza voce, lui e la sua famiglia non sono nemmeno sicuri che l’urna che gli è stata restituita contenga effettivamente le ceneri di suo nonno. Il gruppo su Facebook è un tentativo di dare un senso a queste frustrazioni. «L’obiettivo del nostro gruppo», racconta, «è convogliare la rabbia in qualcosa di costruttivo, raccogliere testimonianze e fare delle domande: è stato davvero fatto tutto il possibile per contrastare l’epidemia? Nel nostro gruppo ci sono 18 mila persone che chiedono di avere risposte».

Le cause

Non sono soltanto i gruppi nati sui social network a cercare risposte per spiegare il disastro della Val Seriana. Medici ed esperti hanno indicato tra le ragioni più probabili la modalità e il luogo in cui è esploso il contagio. L’epidemia ha iniziato a diffondersi in un ospedale, contagiando pazienti già indeboliti e personale sanitario, che ha contribuito a spargere il contagio fuori dalla struttura. La valli della bergamasca, densamente popolate e in continuo scambio con il territorio circostante, sono state un luogo ideale per la diffusione del virus.

Oltre alle circostanze, molti indicano anche i fattori umani che hanno caratterizzato questa vicenda, come la gestione dei primi contagi da parte dell’ospedale di Alzano Lombardo. Numerose testimonianze indicano che dopo il trasferimento dei primi due pazienti l’ospedale è stato riaperto senza che venissero adottate particolari precauzioni, causando il contagio di numerosi pazienti e del personale sanitario.

Ad Alzano, inoltre, il contagio è iniziato ufficialmente il 23 febbraio, ma diverse testimonianze di parenti di persone ricoverate ad Alzano e poi decedute sembrano indicare la presenza del virus già nei giorni precedenti. Il Post ha parlato con un operatore sanitario a cui è stato chiesto di entrare in quarantena il 23 febbraio, dopo che una dottoressa con cui era entrato in contatto alcuni giorni prima era risultata positiva al coronavirus.

La notizia del test positivo di una terza persona il 23 febbraio a oggi non è stata confermata. L’azienda sanitaria di Bergamo ha sempre rifiutato di commentare la vicenda di Alzano, e quasi tutti gli operatori sanitari della zona che hanno parlato con il Post lo hanno fatto a condizione di rimanere anonimi. Almeno un operatore sanitario che ha parlato con la stampa ha ricevuto una lettera di sanzione.

Un utilizzo estensivo dei test, come raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, avrebbe permesso di rendersi conto con più rapidità dell’estensione del contagio e di isolare medici e pazienti che invece sono stati liberi di infettare centinaia di persone. Ma il sistema sanitario italiano – soprattutto in Lombardia – non ha adottato integralmente le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali, e sui test ha adottato un approccio molto limitato.

Il 25 febbraio, per esempio, due giorni dopo la scoperta dei primi due casi, una persona definita “superesperto” che non voleva che il suo nome venisse citato, aveva detto a Repubblica che fare “test a casaccio” e a “ruota libera” avrebbero diffuso il panico e intasato il sistema sanitario. Due giorni dopo, il 27 febbraio, l’ISS aveva modificato il protocollo per effettuare test, stabilendo che venissero realizzati soltanto a pazienti plurisintomatici: non ai sospetti quindi, ma solo alla minoranza di casi che mostravano più di un sintomo. Poche settimane dopo Walter Ricciardi, principale consulente scientifico del governo, ripeteva che fare troppi test e farli anche ai sospetti che non mostravano sintomi aveva attirato sull’Italia l’immagine dello “untore” e continuava a sostenere l’importanza di fare test solo ai pazienti sintomatici. Ma in Lombardia non è successo nemmeno quello.

Le regioni hanno seguito queste indicazioni in ordine sparso e la Lombardia è stata tra quelle ad averle interpretate nella maniera più restrittiva, finendo per riuscire a testare soltanto i casi gravi abbastanza da richiedere un ricovero ospedaliero. In una lettera spedita alla fine di marzo ai sindaci della provincia di Bergamo, il presidente della regione Attilio Fontana aveva assicurato che «tutti i soggetti» sintomatici erano stati testati, ma il Post ha potuto confermare dozzine di casi in cui pazienti con vari sintomi da COVID-19, alcuni dei quali successivamente deceduti, non sono stati sottoposti al tampone. Ancora oggi, un mese dopo l’inizio dell’emergenza, la Lombardia ha la capacità di elaborare un massimo di 5 mila tamponi al giorno, una cifra che non cresce da settimane.

L’ultima spiegazione del disastro, e quella che ha attirato le maggiori attenzioni e critiche anche degli amministratori e delle comunità locali, è stata la mancata applicazione della zona rossa ai comuni di Nembro e Alzano Lombardo. L’applicazione di misure simili a quelle di Codogno avrebbe immediatamente bloccato tutte le attività all’imboccatura della valle. L’intera area sarebbe stata sottoposta a un blocco totale, il cibo sarebbe stato consegnato casa per casa e le imprese avrebbero sospeso ogni attività. A Codogno il blocco totale imposto a partire dalla mattina del 23 febbraio ha prodotto un abbattimento quasi immediato dei contagi, mentre nella Val Seriana gli infetti confermati sono continuati a crescere fino alla metà di marzo.

#coronavirus: trend province #Lombardia

-Contenimento Lodi (zona rossa #Codogno)

-Crescita costante #Bergamo (no zona rossa #Alzano e #Nembro) e #Brescia

-Impennata #Milano

Spunto di riflessione: dati oggi riflettono cose fatte/non fatte 14-21 giorni fa#Covid_19 #COVID pic.twitter.com/Ja5o9goV08— Nino Cartabellotta (@Cartabellotta) March 21, 2020

Il governo però ha scelto di attuare una strategia differente, allargando l’area arancione, caratterizzata da un regime di quarantena più blando, a tutta la regione. Così facendo, il focolaio di Alzano è rimasto attivo. Le persone hanno continuato a spostarsi lungo la valle e in città, e gli operai hanno continuato a recarsi al lavoro. Solo a metà di marzo, quando il picco dei contagi era oramai stato raggiunto, le principali manifatture dell’area hanno accettato spontaneamente di chiudere. La regione avrebbe avuto il potere di attuare misure più severe: la legge lo prevede esplicitamente e regioni come Lazio e Campania hanno imposto autonomamente zone rosse in diverse città, di fronte a numeri di contagi e di decessi nettamente inferiore. Il governo lombardo però in questo caso ha preferito adeguarsi alle decisioni del governo nazionale senza inasprirle, come invece ha fatto in altri casi.

«L’unica cosa certa è che in questa decisione la salute delle persone non è stata messa al primo posto: chi non ha deciso e perché non ha deciso spetta ad altri stabilirlo», ha detto al Post Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione Gimbe, tra i primi centri di ricerca ad aver comparato l’andamento del contagio nel focolaio di Lodi e in quello di Bergamo. L’imposizione di una zona rossa, secondo Cartebellotta, «a Codogno era inevitabile: i primi casi, la grande paura, la necessità di un intervento tempestivo del governo, nessuna resistenza in virtù di una limitata presenza industriale nella zona. Ad Alzano e Nembro, sapendo già cosa comportasse istituire una zona rossa, è stata un’altra storia».

Cartabellotta ricorda tra gli altri i numerosi interventi degli imprenditori locali, che con cifre e dati mettevano in guardia contro gli effetti negativi che avrebbe avuto l’introduzione di una nuova zona rossa. «I numeri che contano oggi invece neppure li conosciamo», prosegue, riferendosi alla scarsa affidabilità delle statistiche ufficiali: «È il numero dei morti, che sfilano via con l’esercito che porta altrove le bare perché i forni crematori locali non riescono più a bruciare le salme».