Com’è davvero la storia del “paziente 1” tedesco

Non ci sono ancora prove certe per dire che il contagio da coronavirus in Italia sia partito dalla Germania, a differenza di quanto si è letto su molti giornali

Diversi giornali hanno dato la notizia dell’identificazione di un “paziente 1” in Germania che avrebbe dato inizio all’epidemia di coronavirus in Italia e in altri paesi europei. Alcuni articoli hanno usato titolazioni piuttosto categoriche come: «Coronavirus, in Germania a gennaio il primo contagiato europeo: “Da lui l’infezione fino in Italia”», attribuendo nel sommario queste conclusioni a “uno studio” pubblicato sul New England Journal of Medicine. La notizia è stata poi ripresa sui social network da pagine e account sovranisti, con accuse rivolte alle autorità sanitarie della Germania. In realtà la notizia del “paziente 1” tedesco era nota da più di un mese, e a oggi non ci sono prove definitive per sostenere, senza ombra di dubbio, che abbia comportato i contagi in Italia: per stessa ammissione di chi sta tracciando la diffusione del coronavirus.

Il paziente 1 tedesco

I media tedeschi avevano diffuso la notizia sul primo probabile caso di trasmissione del coronavirus da persona a persona in Europa alla fine di gennaio, citando informazioni fornite dal governo locale della Baviera. L’informazione era stata ripresa da diversi media internazionali, ma l’attenzione mediatica era calata dopo che il caso sembrava essere stato trattato e isolato.

Un gruppo di medici ha pubblicato a fine gennaio (e poi aggiornato negli ultimi giorni) una lettera sul New England Journal of Medicine, un’importante rivista scientifica statunitense, per spiegare meglio le circostanze del caso tedesco. La relazione non è prettamente “uno studio” o “una ricerca” e, trattandosi di una lettera, non è stata sottoposta a ulteriori verifiche e controlli alla pari (“peer review”), come avviene invece per gli studi scientifici veri e propri. In situazioni in cui le condizioni evolvono rapidamente, come può accadere con un’epidemia, capita che le riviste scientifiche accolgano e pubblichino le evidenze trovate da medici e ricercatori come “lettere”, mettendo quindi in chiaro con i lettori (per lo più scienziati) che sono analisi preliminari da prendere con qualche cautela.

Stando alla ricostruzione, il paziente 1 ha 33 anni ed è un uomo d’affari che lavora nella zona di Monaco. Il 24 gennaio scorso aveva iniziato ad avere mal di gola, brividi e dolori muscolari. Il giorno seguente si era provato la febbre – aveva 39,1 °C – e aveva inoltre sviluppato una tosse grassa. Nella serata dello stesso giorno si era però sentito meglio e quindi il 27 gennaio era tornato al lavoro (il 26 gennaio era una domenica).

Il 20 e il 21 gennaio, quindi prima di sviluppare i sintomi, il paziente 1 aveva partecipato ad alcune riunioni con una collega di origine cinese e proveniente da Shanghai, arrivata in Germania il 19 gennaio. Durante la sua permanenza nel paese la donna non aveva mostrato alcun sintomo, che si era però poi manifestato durante il suo volo di ritorno verso casa. Il 26 gennaio era stata sottoposta a un test, risultando positiva al coronavirus.

Venuta a conoscenza del contagio, il 27 gennaio aveva avvisato la sua azienda, che aveva avviato quindi la ricerca di tutte le persone con cui era entrata in contatto nel corso della sua visita in Germania. Il paziente 1 era stato in seguito visitato presso il Centro per le malattie infettive di Monaco, in un momento in cui non mostrava più i sintomi: dai test era comunque emerso che avesse il coronavirus. Nei giorni seguenti altri due suoi colleghi sarebbero risultati positivi ai test e messi in isolamento col paziente 1. A oggi nessuno dei quattro pazienti ha sviluppato sintomi gravi.

Nella loro lettera, i medici spiegano che il caso tedesco è interessante perché la diagnosi fu svolta in Germania, in un momento in cui il coronavirus sembrava essere ancora un problema eminentemente in Cina. Un altro aspetto rilevante, ma che richiederà ulteriori approfondimenti, riguarda la possibilità che la paziente cinese fosse contagiosa prima di sviluppare i sintomi, quindi nella fase di incubazione della malattia. Questo aspetto è studiato da settimane, perché potrebbe comportare un più alto rischio di contagi: le persone infette, ma ancora senza sintomi, continuano a svolgere una vita sociale normale, entrando in contatto con molte persone che potrebbero venire contagiate.

Che c’entra l’Italia

In nessuna parte della lettera vengono citati l’Italia o altri casi di contagio in Europa. La possibilità, tutta da verificare, di un collegamento con la vicenda italiana è stata sollevata dal biologo Trevor Bedford, specializzato in vaccini e malattie infettive presso il Fred Hutchinson Cancer Research Center di Seattle (Stati Uniti).

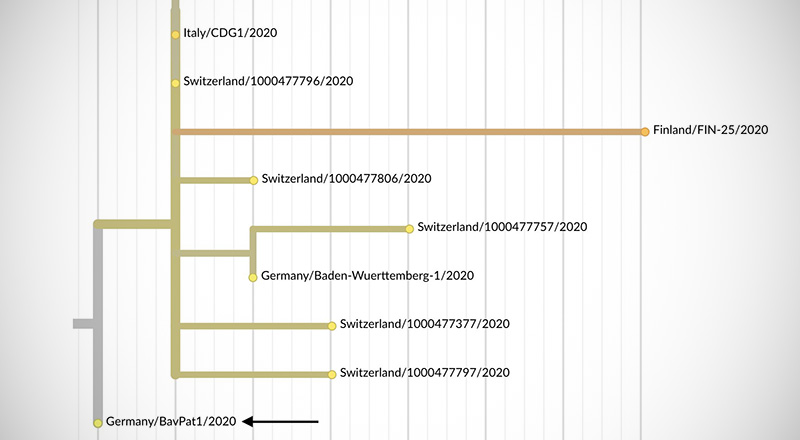

Bedford ha utilizzato le informazioni raccolte sul sito NextStrain, che sta raccogliendo i dati sulle caratteristiche genetiche del coronavirus, tenendo traccia di come queste cambiano man mano che il virus raggiunge altre aree geografiche. Mettendo a confronto le differenze genetiche (che si determinano man mano che il virus si replica), è infatti possibile (entro certi limiti) capire la provenienza della variante di coronavirus che sta causando un’epidemia in una data area geografica. Mettendo insieme questi e altri dati, si può ricostruire una sorta di albero genealogico del coronavirus, che può poi essere proiettato su una mappa per comprenderne le evoluzioni nello spazio e nel tempo.

Incredibly, it appears that this cluster containing Germany/BavPat1/2020 is the direct ancestor of these later viruses and thus led directly to some fraction of the widespread outbreak circulating in Europe today. 5/7 pic.twitter.com/mobsvnx2PZ

— Trevor Bedford (@trvrb) March 4, 2020

Il sistema ha permesso di evidenziare un’unica linea di “parentela” che riguarda circa 10 sequenze genetiche diverse del coronavirus sulle 43 finora identificate. Alla base di questa linea c’è Germany/BavPat1/2020, il paziente 1 tedesco. L’ipotesi è che il contagio sia passato poi attraverso altri soggetti, che hanno portato all’identificazione di casi da coronavirus in Svizzera, Finlandia, Brasile, Messico e Italia.

Se così fosse, il caso di fine gennaio in Germania avrebbe comportato una circolazione significativa del virus all’esterno della Cina. La circostanza indicherebbe inoltre che il coronavirus sarebbe rimasto in Europa per diverse settimane senza farsi notare troppo, considerato che i due focolai più importanti (quelli nel lodigiano e a Vo’) sarebbero stati identificati quasi un mese dopo.

Servono altre prove

In generale, i dati raccolti da NextStrain sono importanti perché offrono nuovi spunti ai ricercatori per ricostruire le modalità del contagio, capire che cosa non abbia funzionato nei sistemi di contenimento e migliorare pratiche e protocolli, in modo da rendere più certi gli isolamenti. Casi come questo sono inoltre la conferma che dichiarare “sotto controllo” un focolaio non implica necessariamente che siano stati scongiurati altri contagi secondari.

La ricostruzione fatta attraverso NextStrain è però ancora molto parziale e mancano prove definite per sostenere con certezza che sia tutto partito dalla Germania. Per quanto ne sappiamo, nello stesso periodo sarebbero potuti accadere numerosi episodi simili, con contatti tra persone provenienti dalla Cina inconsapevoli di essere infette. Lo stesso Bredford ha ammesso che si sarebbe dovuto esprimere più chiaramente sulla mancanza di prove definitive: “Questa non è una scoperta definitiva. Un maggior numero di campioni dalla Cina potrebbe mostrare che il caso della Lombardia abbia seguito una propria via di infezione”.