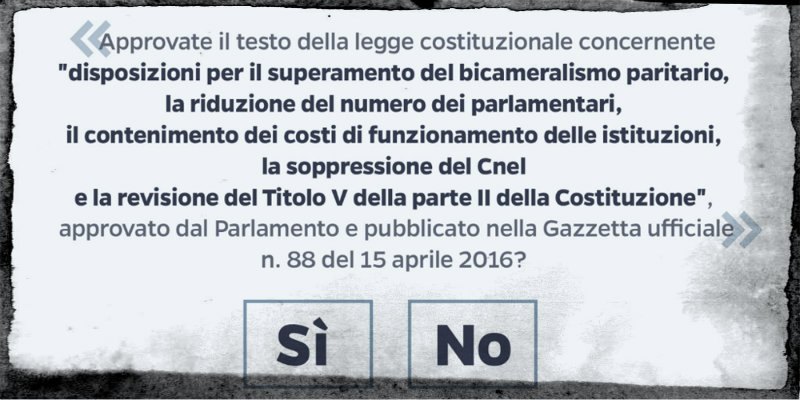

Tutto sul referendum costituzionale

Diciamo tutti di stare "sul merito" e smetterla coi litigi dell'asilo: eccolo, il merito, spiegato bene

Il prossimo 4 dicembre in Italia si vota per un referendum con cui gli elettori potranno decidere se approvare o respingere la riforma della Costituzione approvata dal Parlamento e proposta dal governo Renzi. Non è previsto un quorum, quindi il risultato del referendum sarà valido indipendentemente da quante persone andranno a votare. Se la maggioranza voterà Sì, la riforma sarà approvata. Se la maggioranza voterà No, sarà respinta. La riforma costituzionale in questione è una delle più elaborate ed ambiziose che siano mai state proposte in Italia e modifica 47 articoli su 139: abbiamo messo insieme una breve guida per capire che cosa cambierà con la riforma e su quali punti si discute di più.

(altro…)