Sei storie poco conosciute dei Giochi Olimpici

Ad esempio quella pazzesca di Carlo Airoldi, ma anche il "bagno di sangue di Melbourne", oppure quella di Emil Zátopek, che vinse quattro medaglie d'oro e poi finì a lavorare in una miniera di uranio

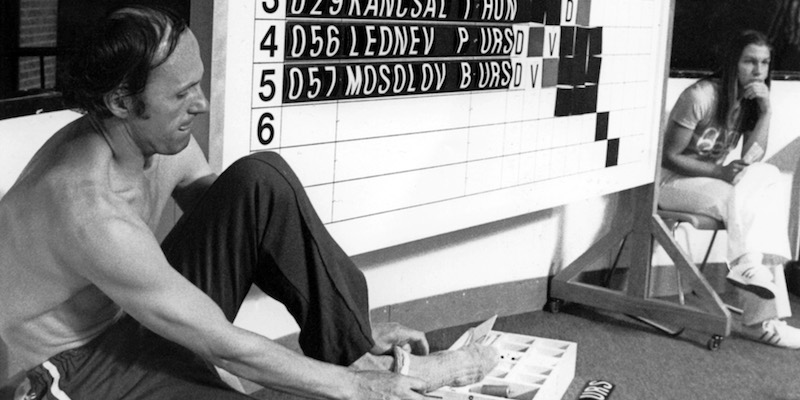

I Giochi olimpici moderni sono stati caratterizzati non solo dalle vittorie e dai record stabiliti dagli atleti, ma anche da molti episodi che hanno avuto un significato diverso da quello sportivo e che hanno influenzato gli avvenimenti del periodo in cui sono successi. Fatti del genere accaddero per esempio ai Giochi olimpici del 1936, organizzati dalla Germania nazista, o nelle Olimpiadi boicottate dai due paesi più importanti dell’epoca, Stati Uniti e Unione Sovietica, per via della Guerra fredda.

Molti momenti memorabili delle Olimpiadi hanno avuto singoli atleti come protagonisti. Per esempio nel 1968 venne scattata una delle foto più famose del Novecento: quella in cui gli atleti afroamericani Tommie Smith e John Carlos alzavano un braccio sul podio dei 200 metri, con i guanti neri simbolo del black power, i piedi scalzi in segno di povertà, la testa bassa e una collanina di piccole pietre al collo (“ogni pietra è un nero che si batteva per i diritti ed è stato linciato”). Smith e Carlos facevano parte dell’Olympic Project for Human Rights e decisero di correre alle Olimpiadi nonostante il 4 aprile Martin Luther King fosse stato ucciso e molti altri atleti avessero deciso di non partecipare.

Quattro anni dopo, alle Olimpiadi di Monaco, otto membri di Settembre nero, un movimento affiliato all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat, entrarono nel villaggio olimpico e fecero irruzione nella palazzina degli atleti israeliani: ne uccisero subito due e ne sequestrarono altri nove. Nel tentativo di liberazione avvenuto alla base aerea di Furstenfeldbruck, morirono tutti gli atleti sequestrati, cinque terroristi e un poliziotto tedesco. Gli altri tre terroristi furono arrestati, ma rilasciati il 29 ottobre dello stesso anno nella trattativa per il dirottamento sopra Zagabria di un aereo della Lufthansa. Dopo il massacro, il primo ministro israeliano Golda Meir ordinò al Mossad – i servizi segreti esterni israeliani – di trovare e uccidere gli esecutori della strage: l’operazione, conosciuta con il nome di “Collera di Dio”, durò più di vent’anni e provocò la morte di più di una decina di persone ritenute collegate ai fatti di Monaco.

Questi sono alcuni degli avvenimenti più conosciuti e importanti legati ai Giochi olimpici dell’era moderna, ma ce ne sono stati molti altri, più piccoli e forse anche meno significativi, che comunque incredibili e significativi dell’epoca in cui avvennero.