Al cinema sta tornando il formato 4:3

All'ultimo festival di Cannes tutti e quattro i film italiani erano “quadrati”: è una scelta che si vede sempre più spesso

di Gabriele Niola

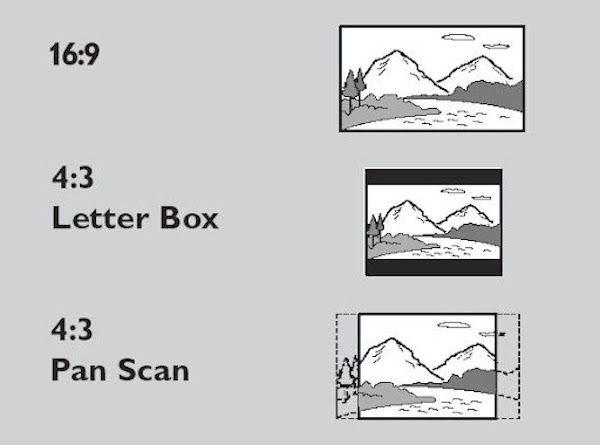

I quattro film italiani presentati all’ultimo festival di Cannes erano tutti in 4:3, il formato a cui spesso ci si riferisce come “quadrato” – anche se un vero quadrato non è – visibilmente diverso dal più rettangolare 16:9, proporzione con la quale, anche se impropriamente, vengono spesso identificati una serie diversa di formati rettangolari tra cui 1.85:1, 2.39:1 e 1.7:1, i più comuni nel cinema e nella tv. Erano Nostalgia di Mario Martone, Marcel! di Jasmine Trinca, Le vele scarlatte di Pietro Marcello e Le otto montagne di Van Groeningen e Vandermeersch. Gli ultimi due sono usciti in sala in questi giorni.

Quando si parla di formato si intende la forma del riquadro in cui è ripreso e mostrato il film, e in particolare il rapporto tra la larghezza e l’altezza del rettangolo. In origine il formato era quello della pellicola cinematografica, ormai usata solo raramente in quanto sostituita dal digitale, più pratico ed economico. Il 4:3, in cui la base cioè è lunga 1,33 volte l’altezza, fu il formato dominante in cui veniva girato il cinema dalle sue origini fino al secondo dopoguerra, quando fu lentamente soppiantato da formati in cui il rapporto tra base e altezza del rettangolo era maggiore (formati quindi più “rettangolari”). Negli ultimi dieci anni però è tornato a vedersi sempre più spesso.

Molti film americani indipendenti in questi ultimi anni sono stati girati in 4:3 e anche la versione di Zack Snyder di Justice League, grande film di supereroi da 70 milioni di dollari di budget, era stata inizialmente pensata e girata così. C’è di mezzo un po’ di nostalgia, un po’ di moda e un ricambio generazionale, ma è una tendenza che dipende anche dalla tecnologia e dal rapporto conflittuale tra cinema e televisione.

La riscoperta del 4:3 cominciò a essere riscontrata più o meno nel 2011 con il grande successo di The Artist, film francese di Michel Hazanavicius girato come i film muti, che vinse cinque Oscar. Tra quei premi c’era anche il più importante, quello per il miglior film, che non veniva vinto da un film in 4:3 dal 1956, quando venne assegnato a Marty, vita di un timido. In The Artist l’uso del formato desueto era ampiamente giustificato dall’idea di girare un film come all’epoca del muto ma da quel momento, gradualmente, sempre più lungometraggi iniziarono a incorporare scene in 4:3, spesso per raccontare il passato o un’epoca andata. Nel 2014 Grand Budapest Hotel di Wes Anderson, la cui storia si svolge su linee temporali diverse, aveva le parti nel presente in 1.85:1 e quelle nel passato in 4:3, per trasmettere un’idea di nostalgia per un mondo finito. Negli ultimi anni, poi, sempre più registi hanno scelto di fare tutto un film in 4:3.

Il formato 4:3 è nato con il cinema stesso, anche se ci vollero molti anni prima che si arrivasse ad uno standard preciso uguale per tutte le produzioni. In Italia oggi viene spesso definito “quadrato”, anche se il vero formato quadrato è un altro: l’1:1, che ha appunto i lati uguali. Il 4:3 invece è rettangolare ed è stato fissato da William Dickson, all’epoca impiegato dell’inventore Thomas Edison, e diventato poi regista. Sono dimensioni approssimative: nel linguaggio tecnico il formato del muto è denominato 1.33:1 (cioè la larghezza è 1,33 volte l’altezza), proporzione che cambiò più volte con l’arrivo del sonoro, fino a diventare 1.37:1. Serviva fare spazio per la colonna dell’audio, che nella pellicola è impressa a lato dell’immagine.

A quel punto si rese necessario uno standard, e a sceglierlo fu l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (la stessa che organizza gli Oscar), ragione per la quale il 4:3 è noto anche come Academy ratio. In quel formato sono stati girati Casablanca, Ladri di biciclette, Ombre rosse e praticamente tutti i film fino agli anni ‘50.

Fu l’arrivo della televisione, anch’essa in 4:3 perché all’epoca l’audiovisivo si immaginava solo così, a stimolare un cambiamento nel cinema. La tv aveva sottratto una parte del pubblico alle sale, così, per rimarcare la differenza tra l’intrattenimento domestico e quello in grande stile del cinema, cominciarono a nascere formati diversi, ognuno con un nome commerciale e di richiamo per promuovere quelle che venivano presentate come novità tecniche che bisognava per forza vedere.

Come già successo con l’arrivo del colore, erano tutti modi di richiamare il pubblico che la televisione tratteneva a casa, ed erano inizialmente adottati dai colossal, i film dai budget più alti. Il Cinerama, il VistaVision e poi il Cinemascope furono tutti formati e tecnologie introdotti per ottenere immagini “larghe”. Il maggiore successo lo ebbe il Cinemascope, che fu l’antesignano del Panavision, da cui a sua volta furono derivati i formati in cui si girano la maggior parte dei film ancora oggi, 1.85:1 e 2.39:1, e il 16:9, comune in televisione.

– Leggi anche: Quanto pesa un film?

In questi formati c’è sostanzialmente più immagine, e quindi contengono molte più informazioni visive: da subito sembrarono adatti a mostrare grandi paesaggi e indicati particolarmente per film dal respiro più “epico”. Furono scelti inizialmente per le grandi storie, ma gradualmente diventarono lo standard anche per i film più piccoli e i drammi da interno.

Per anni la televisione, nel trasmettere film in formati rettangolari, ha dovuto aggiungere delle bande nere sopra e sotto l’immagine così che uno schermo quadrato potesse ospitare, rimpicciolita, un’immagine rettangolare (espediente noto come “letterbox”). Un’altra tecnica meno frequente e più laboriosa per ospitare film in 16:9 o simili su schermi televisivi in 4:3, senza usare bande ma mostrandoli a tutto schermo, prevedeva di lavorare l’immagine così che in ogni momento e in ogni scena fosse inquadrata solo una porzione quadrata – la più “interessante” – di quella originale, per esempio in 1.85:1 (tecnica detta anche “pan and scan”).

Il lento mutare dei televisori e l’arrivo anche nelle case degli schermi in 16:9 portò poi la produzione televisiva, a partire dalle serie tv, a passare dal classico 4:3 di Star Trek, La signora in giallo, Twin Peaks e Magnum P.I. al 16:9 della cosiddetta “premium television” di West Wing, I Soprano e tutte le serie moderne.

Quando il cinema si girava in grandissima parte in analogico e si distribuiva nelle sale solo in pellicola i margini di sperimentazione sui formati erano ridotti. Per girare un film in formati diversi sarebbe stato necessario stampare l’immagine con pellicole differenti, e usare un armamentario di soluzioni e tecnologie desuete sia per riprendere le scene sia per proiettare in tutte le sale. Le videocamere digitali, da quelle amatoriali fino a quelle professionali, forniscono invece la possibilità di cambiare di continuo e semplicemente il formato in cui si riprende, e di usare per tutto quanto lo stesso proiettore. La diffusione del digitale negli anni ‘10 rese perciò possibile saltare all’interno dello stesso film da un formato all’altro senza adottare soluzioni acrobatiche, ma cambiando semplicemente un’impostazione. Inoltre, nello stesso periodo si affermò un’intera generazione di registi cresciuta con il cinema tutto in 1.85:1 o 2.39:1, e la televisione tutta in 4:3: e quindi ben conscia delle caratteristiche dei due formati e delle loro diverse potenzialità.

Alcuni registi e alcune registe emergenti negli anni ‘10, considerati interessanti e molto amati dal pubblico cinefilo più giovane, come Andrea Arnold o Kelly Reichardt, giravano già in 4:3 per scelta espressiva. Altri come Xavier Dolan invece avevano iniziato a usare dinamicamente i formati. Suoi film come Tom à la ferme non hanno un formato unico: la dimensione dello schermo cambia di continuo, in alcune scene è più quadrata, in altre più rettangolare. Gli spettatori difficilmente notano il cambio ma quella differenza contribuisce a creare effetti più o meno claustrofobici o più o meno tesi, a seconda delle scene. In molti casi poi è anche una questione del tipo di film e dell’effetto che si vuole raggiungere. Come dice Andrea Arnold: «I miei film di solito raccontano di una persona e della maniera in cui guarda il mondo. Quindi di solito seguo quei personaggi abbastanza da vicino nel loro girovagare. E [il 4:3] è davvero un bel modo di inquadrare una persona. Li inquadra con una grandissima quantità di rispetto».

Un fermo immagine da “American Honey” di Andrea Arnold (2016)

Nel 2014 poi Xavier Dolan fece il suo film più noto, Mommy, la cui scena più importante e citata coinvolge proprio un cambio di formato. Il film fino a quel punto è girato in 1:1, cioè esattamente quadrato. Quando il protagonista sembra risolvere molti dei problemi psicologici che lo affliggono è lui stesso ad aprire l’immagine in 16:9, con un gesto delle mani diventato piuttosto famoso. In seguito, al ripresentarsi dei problemi, il formato tornerà a stringersi in accordo con l’andamento dello stato mentale del protagonista.

Quello di Mommy è il caso più clamoroso ed evidente di uso espressivo dei formati: sono pochi i registi che saltano tra una larghezza e l’altra, la maggior parte preferisce una scelta unica. Ad esempio un passaggio importante nel ritorno del 4:3 di questi ultimi anni è stato il grosso successo all’interno della comunità cinefila del film polacco del 2013 Ida di Pawel Pawlikowski, arrivato anche alla nomination all’Oscar per il miglior film straniero. È un film tutto in bianco e nero e in 4:3 perché ambientato nella Polonia degli anni ‘60 e desideroso di ricreare, anche con le immagini, quel tipo di mondo.

Dopo aver visto Ida ed esserne rimasto colpito, nel 2017 Paul Schrader decise di girare in 4:3 First Riformed, un film con Ethan Hawke che poi ebbe una buona fortuna, fu selezionato in concorso a Venezia e ottenne una nomination agli Oscar per la miglior sceneggiatura. Fu un momento importante perché Schrader all’epoca aveva 71 anni ed era già considerato uno dei più grandi uomini di cinema americani in attività, soprattutto per aver scritto Taxi Driver e Toro scatenato e per aver scritto e diretto American Gigolo. La ragione da lui addotta per la scelta fu che il 4:3 «sottrae una parte di immagine allo spettatore, rimuove i bordi del fotogramma. E quando sottrai qualcosa alle persone queste cominciano a sentirsi a disagio. Da quella disomogeneità si può allora iniziare a tessere un’altra realtà».

Nonostante la diffusione in crescita, ad oggi solo un film che abbia scene in 4:3 ha incassato più di 100 milioni di dollari dalla distribuzione in sala, soglia oltre la quale il cinema americano definisce il successo, ed è Grand Budapest Hotel. Il formato quadrato rimane una soluzione limitata al circolo del cinema da festival e d’autore con una grande eccezione, Justice League nella versione immaginata da Zack Snyder. Il film di supereroi con Batman, Superman e Wonder Woman ebbe una storia travagliata: fu concepito e girato fino ad un certo punto da Snyder e poi finito da Joss Whedon, dopo che il primo era stato rimosso dall’incarico per dissidi con la Warner. In seguito a un movimento d’opinione online, dopo che il film andò in sala nel 2017 (in 1.85:1) fu distribuita in streaming nel 2021 anche la versione che voleva Snyder, il suo montaggio con molte scene rimosse da quella definitiva e una durata maggiore (quattro ore). Il formato della versione di Snyder è 4:3 perché il 4:3 è anche simile al più comune formato IMAX, quello dei cinema dallo schermo grandissimo che va da terra fino al soffitto, adatto a film altamente spettacolari.

A partire dal 2017 circa i film in 4:3, o che usano il 4:3 al loro interno, si sono moltiplicati, non sempre con una ragione precisa dietro la scelta. Sempre di più infatti il 4:3 assume il valore di rappresentare una diversità rispetto alla televisione, che vuole in qualche modo riallacciare i film alla tradizione del cinema. Il formato quadrato è quindi scelto per distinguersi dalla tv, una soluzione uguale e contraria a quella adottata nel dopoguerra, quando dal 4:3 si passò ai formati più larghi. Seppur rare, ci sono state anche serie televisive che hanno adottato il 4:3, come WandaVision, in cui vengono imitati gli stili di vecchi telefilm.

Il 4:3 è stato usato per il film Il figlio di Saul, quasi tutto concentrato sul primo piano del protagonista per lasciare appositamente molto fuori dall’immagine, o per il dramma sull’ansia e la depressione di Charlie Kaufman Sto pensando di finirla qui (pubblicato però su Netflix, quindi non al cinema). Una casa di distribuzione molto attenta al cinema indipendente e al pubblico giovane come la A24 ha distribuito diversi film in 4:3 e uno dei suoi più famosi, The Lighthouse di Robert Eggers, è stato girato in bianco e nero adottando un formato leggermente più quadrato e ancora più desueto (tecnicamente è 1.19:1), per raccontare di due personaggi che, soli e isolati in un faro su un’isola, si autodistruggono e si ossessionano a vicenda.

– Leggi anche: Perché i film sono sempre più scuri

Il cinema italiano ha adottato il 4:3 in linea con quanto visto all’estero, spesso grazie ad autori più giovani. Il caso dei quattro film italiani in 4:3 a Cannes nel 2022 è una coincidenza che però racconta bene una tendenza. Anche nel concorso dell’ultima Mostra del cinema di Venezia c’era un film italiano in 4:3, Monica di Andrea Pallaoro.

Le ragioni per la scelta includono spesso l’evocazione di un passato nostalgico o della memoria individuale (è il caso di The Quiet Girl, film irlandese, che esce il 16 febbraio in Italia), la volontà di raccontare una dimensione psicologica chiusa, faticosa e bloccata ma anche la voglia di sfruttare le linee verticali delle immagini. Per Le otto montagne ad esempio i registi Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch hanno spiegato di aver scelto il formato un po’ per caso, perché l’autore del romanzo su cui si basa il film, Paolo Cognetti, aveva mandato loro delle fotografie dei luoghi che potevano essere buoni per il film in formato 4:3.

Un fermo immagine da “Le otto montagne” (2022)

La cosa li aveva interessati perché è una buona soluzione per riprendere la verticalità delle montagne e intrappolare i due personaggi in uno spazio più stretto del solito: «Il vantaggio di questo formato è che ti consente di essere creativo con la composizione. Sia che si tratti di un uomo nella parte bassa dell’inquadratura con una montagna sopra di lui oppure che si tratti di dare risalto all’attrezzatura rossa di Pietro a contrasto con i verdi, i grigi e i gialli della natura, le inquadrature ti danno qualcosa a cui pensare».