Ha trent’anni anche il 41-bis per i mafiosi

Il “carcere duro” fu esteso ai reati della criminalità organizzata dopo la strage di Capaci, ma oggi sono in molti a metterlo in discussione

L’attentato di Capaci del 23 maggio 1992 in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, provocò l’immediata reazione dello Stato. Nel giro di un paio di mesi fu estesa la possibilità di applicazione di quello che è noto come 41-bis, la norma dell’ordinamento penitenziario che regola il cosiddetto “carcere duro”, anche ai detenuti per crimini di mafia. Nel tempo il 41-bis è stato al centro di accesi dibattiti: per molti è tuttora determinante nel contrasto alla criminalità organizzata, per altri è una norma di dubbia costituzionalità, in quanto rappresenterebbe un trattamento «contrario al senso di umanità» e che non tende «alla rieducazione del condannato».

L’8 giugno 1992, poco più di due settimane dopo l’attentato, venne approvato il decreto legge numero 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa. Fu convertito dalla legge 356 il 7 agosto 1992, conosciuta anche come legge Martelli-Scotti: Claudio Martelli era allora ministro di Grazia e Giustizia e Vincenzo Scotti era ministro dell’Interno.

La norma sul cosiddetto “carcere duro” esisteva in realtà già prima del 1992. Nel 1986 era stata approvata la legge Gozzini, dal nome del suo promotore Mario Gozzini, senatore della sinistra indipendente eletto con il Partito comunista italiano, che – modificando la riforma dell’ordinamento penitenziario del 1975 – introduceva uno speciale regime di detenzione. La legge introduceva nell’ordinamento l’articolo 41-bis nel quale era scritto, al comma uno, che «in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di Grazia e Giustizia ha facoltà di sospendere nell’istituto interessato o in parte di esso l’applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l’ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto».

La legge Martelli-Scotti introdusse una novità sostanziale: il 41-bis poteva essere applicato dal ministro di Giustizia ai detenuti condannati per vari reati particolarmente violenti. In pratica, da quel momento potevano essere sottoposti al 41-bis anche i detenuti per reati di mafia.

Lo scopo dichiarato dell’estensione del 41-bis era quello di impedire che i mafiosi potessero comunicare con l’esterno. La misura aveva però anche un altro scopo implicito, e cioè quello di rendere ai mafiosi la vita più dura possibile all’interno del carcere: l’unico modo per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative era la collaborazione con la giustizia. In pratica, per sottrarsi al 41-bis il mafioso poteva solo scegliere di diventare un “pentito”, collaborando con la magistratura per aiutarla ad arrestare altri mafiosi.

In origine si trattava di una misura d’emergenza e di carattere temporaneo: doveva durare tre anni. Nicolò Amato, dal 1983 al 1993 capo della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del ministero della Giustizia, parlò di quel provvedimento in occasione del processo per l’omicidio del magistrato Paolo Borsellino:

«Con Martelli eravamo d’accordo sulla necessità di fermezza dello Stato di fronte alle stragi. Per questo riattivammo le carceri di Pianosa e l’Asinara. Eravamo convinti della necessità del 41-bis e agimmo così come ritenevamo. Il 20 luglio venne firmato il decreto di trasferimento per 55 detenuti dall’Ucciardone a Pianosa e venne seguito da altre azioni simili successivamente. Il 24 luglio il ministro, su mia proposta, applica il 41-bis al carcere Ucciardone, il 30 luglio invio un nuovo appunto di richiesta di applicazione del 41-bis allargandolo a tutti quei soggetti vicini alle criminalità organizzate. Prevedevamo, in quell’appunto, un’applicazione per 5.000 detenuti»

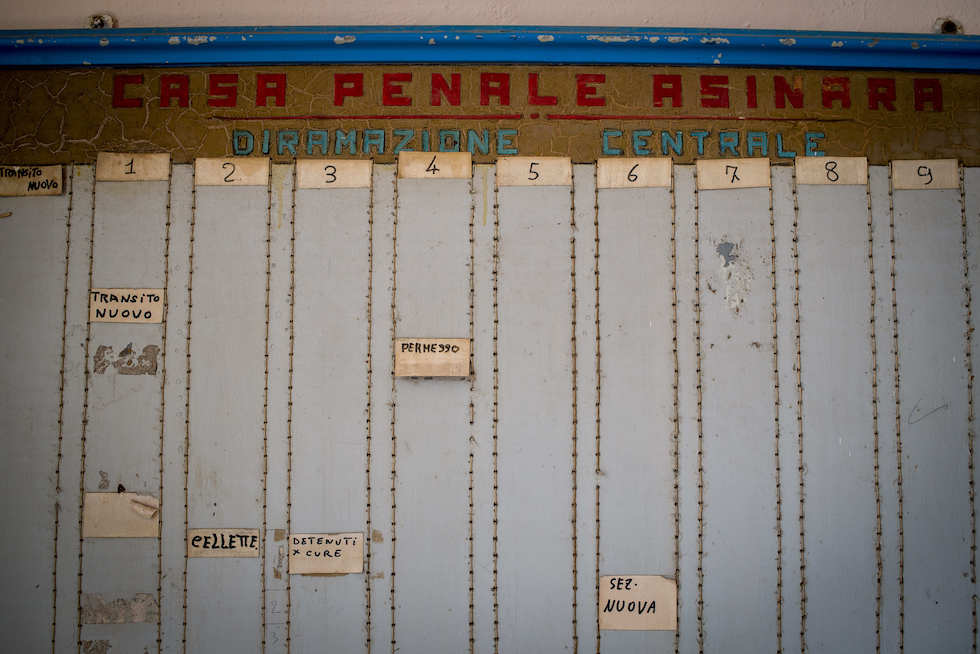

Una vecchia immagine del carcere di massima sicurezza dell’Asinara, ora chiuso (Ansa)

La misura però fu prorogata una prima volta fino al 1999, poi fino al 31 dicembre 2000 quindi di nuovo fino al 31 dicembre 2002. Nel dicembre 2002 venne ulteriormente chiarita l’applicazione e abolita la norma che ne sanciva il carattere temporaneo: «L’adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna» viene adottata «con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazioni con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate».

Nel 2009 prese la forma che ha oggi: il 41-bis può essere applicato ai detenuti per quattro anni; ci possono essere poi proroghe di due anni ciascuna. Il detenuto sottoposto alle restrizioni deve essere isolato dagli altri, dormire in una cella singola e non può accedere agli spazi comuni. La cosiddetta “ora d’aria”, il momento in cui il carcerato può uscire dalla cella e andare nel cortile, è limitata a due ore al giorno (contro le almeno quattro degli altri detenuti) e deve avvenire in gruppi di massimo quattro persone. Sono limitati anche i colloqui: uno solo al mese, di un’ora e solo con i familiari (contro le sei ore al mese degli altri detenuti), separati da un vetro divisorio a meno che il familiare non abbia meno di 12 anni.

Solo chi non fa colloqui può fare una telefonata al mese di dieci minuti (i detenuti non sottoposti a regime particolare hanno diritto a una telefonata a settimana). Le telefonate sono registrate e i colloqui ripresi da una telecamera. La posta del detenuto sottoposto al 41-bis viene controllata sia in entrata sia in uscita. Ci sono limitazioni sia del denaro che il detenuto può tenere sul suo conto in carcere, sia degli oggetti che può avere in cella e che arrivano dall’esterno. Per esempio, il detenuto al 41-bis non può avere libri e giornali. Il detenuto sottoposto alle restrizioni, inoltre, è sorvegliato da un reparto speciale di polizia penitenziaria che non entra in contatto con gli altri poliziotti penitenziari.

La norma prevede che «i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione debbano essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque in sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell’istituto». Il 41-bis può riguardare anche reati non di tipo mafioso: delitti di terrorismo, innanzitutto, reati di pedopornografia, tratta di essere umani, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona, traffico di stupefacenti.

Secondo il rapporto dell’associazione Antigone sulle condizioni di detenzione, nel novembre 2021 i detenuti al 41-bis erano 749 di cui 13 donne, distribuiti in 12 istituti penitenziari, con una sola sezione femminile e una casa di lavoro per persone in misura di sicurezza. La maggior parte dei detenuti sottoposti al 41-bis è all’Aquila, poi a Milano-Opera e quindi a Sassari e Novara. Quanto all’appartenenza alle organizzazioni criminali, nel 2019 gli affiliati alla camorra erano 255, alla ‘ndrangheta 201, alla mafia siciliana 213. Al 41-bis, nel 2021, c’erano anche 41 appartenenti alla cosiddetta quarta mafia, cioè la criminalità organizzata pugliese; 29 erano affiliati ad altre forme di criminalità siciliane; tre a organizzazioni lucane. Inoltre, il carcere duro era previsto per tre detenuti per delitti di terrorismo e tre persone in carcere per altri reati.

Claudio Martelli, ministro della Giustizia nel 1992 (ARCHIVIO / ANSA / PAL)

Le prime applicazioni, come ricorda l’associazione Antigone, furono nelle carceri isolane, Pianosa e Asinara. Lo scopo era appunto quello di reprimere ogni possibile contatto con l’esterno: impedire quindi ai boss della mafia di impartire ordini e continuare a gestire l’organizzazione dall’interno dell’istituto penitenziario. Il carcere inoltre doveva cancellare una certa immagine diffusa tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta, quando per esempio al carcere di Palermo era stato dato il soprannome di Grand Hotel Ucciardone.

Il detenuto Tommaso Buscetta, non ancora collaboratore di giustizia, era riuscito a ottenere che il matrimonio della figlia si svolgesse nella cappella del carcere, con invitati e testimoni molto eleganti. Lo stesso Buscetta aveva raccontato poi che all’Ucciardone si organizzavano banchetti a base di aragoste e champagne, come accadde per esempio per la festa di compleanno del giovane mafioso Michele Catalano, o anche feste con la presenza di prostitute fatte entrare in istituto con la complicità di guardie carcerarie corrotte. All’Ucciardone la sera del 23 maggio, quando la televisione diede la notizia dell’attentato di Capaci, molti detenuti festeggiarono (non tutti, precisò la direzione). Il 41-bis segnò insomma anche simbolicamente una svolta: nelle intenzioni del governo che approvò il decreto nel 1992 bisognava impedire che i boss della mafia utilizzassero l’istituto del carcere come strumento di vanto e di prestigio.

Secondo Antigone, in ragione della gravità dei reati commessi le persone sottoposte al 41-bis scontano pene lunghe: 298 sono condannati all’ergastolo, di cui 209 con sentenza definitiva. C’è poi, sempre secondo quanto riporta Antigone, una distinzione per un ulteriore livello di pericolosità. Riguarda una serie di carcerati, principalmente boss delle organizzazioni mafiose, che vengono detenuti nelle cosiddette aree riservate: sarebbero 14, in sette istituti. Un articolo del Giornale del 2019 riportava passi del rapporto del Garante dei detenuti in cui era scritto che i detenuti nelle aree riservate erano allora 51. Il ministero aveva ritenuto che anche dal 41-bis questi detenuti sarebbero riusciti a mandare ordini all’esterno, e perciò veniva applicato un regime detentivo di ancora maggior rigore. Scriveva il Garante: «In tali sezioni vengono allocati detenuti che, in virtù del loro carisma e della carica rivestita nell’ambito dell’organizzazione criminale, possono ricreare situazioni di supremazia e di sopraffazione nei confronti degli altri detenuti di minor spessore criminale». Secondo l’ultimo rapporto di Antigone, queste aree «non sono previste dalla normativa, ma frutto di prassi organizzative consolidate, dove l’isolamento è accentuato».

Negli anni molti detenuti hanno fatto ricorso contro il 41-bis. Sono stati sollevati dubbi di costituzionalità, se adottato per periodi molto lunghi. Tutte le volte in cui la Corte Costituzionale e la Corte europea per i diritti dell’uomo (Cedu) sono state chiamate a valutare la norma ne hanno decretato, di per sé, la legittimità. Ma sono state a volte sanzionate specifiche applicazioni.

Nel 2018 per esempio la Cedu condannò l’Italia per aver rinnovato, dal 2006 fino alla sua morte, il regime carcerario 41-bis a cui era soggetto Bernardo Provenzano, boss della mafia dei corleonesi. Per i giudici di Strasburgo il ministero della Giustizia italiano aveva violato l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo riguardante la proibizione di trattamenti inumani o degradanti. Gli avvocati di Provenzano avevano chiesto la revoca del 41-bis in considerazione delle condizioni di salute del detenuto, ormai vecchio e malato.

L’arresto di Bernardo Provenzano, nel 2006 (Ansa)

Nel 2018 un detenuto del carcere di Spoleto fece reclamo al magistrato di sorveglianza perché, sottoposto a 41-bis, gli era impedito di acquistare cibo che richiedesse cottura e gli era proibito anche cucinare alimenti di cui invece era ammesso l’acquisto. Fu poi lo stesso magistrato di sorveglianza a rivolgersi alla Corte Costituzionale, che stabilì che le limitazioni in materia di cottura dei cibi erano «incongrue e inutili, configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente e ulteriormente afflittiva».

Al centro dell’attenzione furono anche gli ultimi mesi di vita del boss della camorra Raffaele Cutolo, morto nel reparto per detenuti dell’ospedale di Parma. Nell’ottobre 2020, un anno dopo il reclamo presentato dal suo legale Gaetano Aufiero, il Tribunale di Sorveglianza di Roma confermò il carcere duro nonostante le gravi condizioni di salute. In precedenza, nella primavera del 2020, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna gli aveva negato i domiciliari nonostante i problemi di salute e l’emergenza coronavirus. Secondo quanto raccontato dal suo avvocato nell’ultimo periodo Cutolo, condannato a nove ergastoli, in carcere dal 1982 e dal 1995 ininterrottamente al 41-bis, pesava 40 kg e aveva problemi di diabete, alla vista ed era affetto da artrite e prostatite. Da circa un anno poteva vedere solo attraverso un vetro la figlia, avuta con l’inseminazione artificiale nel 2001 dopo averlo richiesto per otto anni.

Disse al Riformista l’avvocato Aufiero: «Questo provvedimento dimostra che il nostro sistema giuridico, e penitenziario in particolare, è indecente. Sono senza parole: come si può pensare che un uomo di 80 anni con uno stato patologico conclamato e una grave disabilità mentale possa continuare a mantenere indisturbato i contatti con l’esterno? Non mi resta che dire che siamo in presenza della stessa inciviltà giuridica di quando si condannava alla pena di morte un disabile mentale che aveva commesso un reato senza rendersene conto».

Al di là dalle polemiche suscitate dai singoli casi, le norme contenute nel 41-bis creano da anni due fronti contrapposti. Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale e ricercatore presso l’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata al Royal United Services Institute di Londra, ha scritto che «non vi è alcuna forma di violazione dello Stato di diritto poiché da un lato offre la possibilità al condannato di uscire da quel regime iniziando a collaborare con la giustizia e dall’altro ogni singola applicazione del 41-bis è sottoposta all’esame di un giudice in ossequio al principio di legalità e di giurisdizione».

Di tutt’altro parere è l’avvocato penalista Davide Steccanella, legale tra gli altri dell’ex terrorista Cesare Battisti e autore del libro La giustizia degli uomini. Racconti di tribunale: «Il provvedimento nacque dopo l’assassinio di una figura gigantesca della lotta alla mafia come Giovanni Falcone, eppure il 41-bis è uno stupro alla civiltà giuridica, una norma che ci riporta a condizioni carcerarie medievali. Vanno applicate le pene giuste senza mai scordarsi l’obiettivo del recupero sociale del condannato. Non mi piace uno stato che estorce la collaborazione con la tortura. Inoltre è un provvedimento emergenziale, ma non si può sempre ragionare come se l’emergenza fosse perenne».

L’anno scorso Nino Di Matteo, magistrato antimafia che vive sotto scorta dal 1993, in una dichiarazione all’agenzia Adnkronos: «Il 41-bis resta uno strumento insostituibile per un contrasto veramente efficace alle mafie (…) Deve essere applicato sempre nell’ottica della prevenzione e non in quella della ulteriore afflizione del detenuto». Secondo Di Matteo «da molto tempo le più raffinate strategie mafiose mirano all’abolizione, o comunque all’affievolimento, del 41-bis» e «qualsiasi cedimento dello Stato costituirebbe oggi un errore difficilmente rimediabile». La pensa così anche Giuseppe Pignatone, ex procuratore di Roma, che in un editoriale pubblicato da Repubblica scrisse che il 41-bis restava l’obiettivo principale dei boss mafiosi: «Non perché si tratti di carcere duro, ma perché esso impedisce, o quanto meno ostacola, le comunicazioni tra il carcere e l’esterno, un flusso vitale per i mafiosi che solo così possono mantenere il controllo sui loro affari e il loro ruolo nell’organizzazione».

Più di recente le discussioni sul 41-bis sono state ravvivate dalla nomina di Carlo Renoldi a capo del Dap, e quindi delle carceri italiane. Alcuni giornali l’hanno descritto come “magistrato anti 41-bis” anche se in realtà, in una lettera scritta alla ministra della Giustizia Marta Cartabia, Renoldi aveva specificato: «Non ho mai messo in dubbio neanche la necessità dell’istituto del 41-bis, essenziale nel contrasto della criminalità organizzata, per recidere i legami tra il detenuto sottoposto a questo regime e il contesto delinquenziale di appartenenza. Credo ugualmente che questa gravissima piaga (quella della mafia, ndr) non ci possa far dimenticare che in carcere sono sì presenti persone sottoposte al 41-bis, ma la stragrande maggioranza è composta da altri detenuti. A cui vanno garantite carceri dignitose».

Andrea Pugiotto, professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara e Coordinatore del Dottorato di ricerca in Diritto costituzionale, aveva concluso un articolo pubblicato sul Riformista nel 2020 scrivendo: «Ricordo una vignetta di Altan, a rappresentare il dialogo tra un mafioso e il piccolo dodicenne Di Matteo (rapito perché figlio di un pentito, poi strangolato e infine sciolto nell’acido). Dice il primo: “Il carcere duro è inumano”. Risponde il secondo: “Vuoi fare cambio?”. È una tesi largamente diffusa e di facilissimo consenso. Non può però essere la tesi di uno Stato di diritto, dove la pena dovuta è la pena giusta, e la pena giusta è solo quella conforme alla Costituzione».