Si può incentivare il progresso studiando come è avvenuto in passato?

È l'ipotesi di un emergente gruppo di imprenditori e ricercatori americani, ma in tanti criticano la loro idea di “progresso”

Jason Crawford è un imprenditore statunitense, ex responsabile tecnico in aziende come Amazon e Groupon, e consulente tecnico del sito Our World in Data. È il fondatore del sito The Roots of Progress, un’organizzazione non profit impegnata nello studio della storia della tecnologia e della «filosofia del progresso», argomenti su cui Crawford scrive anche saggi e tiene conferenze. Crawford è considerato uno degli esponenti di un minoritario ma crescente movimento intellettuale che negli Stati Uniti da alcuni anni ritiene il progresso nella storia della civiltà industriale un argomento non abbastanza studiato, e suggerisce di istituire un ambito di studi sistematici e specifici definiti progress studies.

L’obiettivo di questi studi, secondo Crawford e gli altri studiosi, analisti e manager che sostengono il movimento, dovrebbe essere quello di approfondire la storia delle invenzioni e delle scoperte alla base del miglioramento degli standard di vita delle popolazioni, in cerca di fattori che possano essere analizzati, compresi ed eventualmente replicati in altri contesti storici, economici e sociali. «Il progresso è tutto ciò che aiuta gli esseri umani a vivere meglio: più a lungo, più felici, più sani, nella mente, nel corpo e nello spirito», ha chiarito Crawford in una recente conversazione con il sito di notizie Vox.

Crawford ha ripreso molti degli argomenti già presenti in una delle prime e più citate riflessioni sul tema dei progress studies, pubblicata sull’Atlantic nel 2019. Gli autori di quell’articolo erano l’influente economista e divulgatore statunitense Tyler Cowen, docente alla George Mason University, in Virginia, editorialista del New York Times e autore del popolare blog Marginal Revolution, e l’imprenditore Patrick Collison, cofondatore e CEO della startup di pagamenti online Stripe.

– Leggi anche: Il complicato rapporto tra i progressisti e la genetica

Pur riconoscendo il progresso come un oggetto di studio centrale per discipline esistenti come la storia economica e la filosofia della scienza, Cowen e Collison sostengono la necessità di una ricerca interdisciplinare sul progresso che tenga conto anche di aspetti generalmente studiati in ambito accademico in modo autonomo e piuttosto slegato (in antropologia, per esempio, come anche in psicologia del lavoro e delle organizzazioni). «Abbiamo ancora bisogno di molti progressi», è la premessa di Cowen e Collison, che fanno riferimento alla medicina, al cambiamento climatico, alle condizioni di vita di un’ampia parte della popolazione mondiale e ad altri ambiti in cui intravedono opportunità di miglioramento della ricerca scientifica.

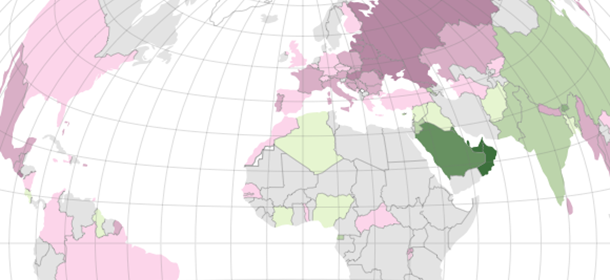

Secondo Cowen e Collison, nella storia della civiltà le scoperte che hanno consentito un miglioramento degli standard di vita degli esseri umani sono state di volta in volta l’effetto di innovazioni concentrate in aree geografiche definite e relativamente ristrette. I progress studies dovrebbero occuparsi di quegli ecosistemi e risalire alle ragioni che hanno reso possibili quelle scoperte, studiando persone, organizzazioni, istituzioni e culture di determinate aree ed epoche.

Secondo questa impostazione comprendere perché la Silicon Valley sia sorta in California piuttosto che in Giappone o a Boston, per esempio, potrebbe produrre conoscenze sulla base delle quali sarebbe possibile ricreare intenzionalmente condizioni favorevoli per quel tipo di progresso anche in altri sistemi. L’obiettivo dovrebbe essere in definitiva non quello di limitarsi all’analisi dei contesti storici, sociali e culturali ma quello di elaborare politiche in grado di migliorare la capacità delle società di generare progresso, individuando interventi che aumentino l’efficienza, la produttività e la capacità innovativa delle organizzazioni umane.

– Leggi anche: Quanto siamo prevedibili

Uno dei tipici argomenti di interesse per i progress studies sarebbe il finanziamento alla ricerca, la cui valutazione dovrebbe tener conto anche di altre variabili, come quella demografica, scrivono Cowen e Collison ponendo un esempio storico. Nel 1980, il principale ente americano di finanziamento scientifico, il National Institutes of Health, assegnava agli scienziati con meno di 40 anni una quantità di finanziamenti 12 volte superiore rispetto a quanti ne assegnasse agli scienziati con più di 50 anni. Nel 2019, al contrario, ne assegnava cinque volte di più agli scienziati con più di 50 anni che a quelli con meno di 40 anni.

Sarebbe utile, secondo Cowen e Collison, approfondire questo tipo di analisi e, nel caso specifico, chiedersi se questa differente distribuzione dei finanziamenti alla ricerca abbia generato un peggioramento o un miglioramento in termini di progresso tecnologico. Altre valutazioni critiche simili a questa dovrebbero riguardare, per esempio, l’assegnazione delle borse di studio e dei premi per le ricerche.

I progress studies, proseguono Cowen e Collison, non comporterebbero una riorganizzazione dei dipartimenti universitari e dei corsi di laurea, eventualità probabilmente troppo dispendiosa in termini di tempo e di risorse. Rappresenterebbero piuttosto un orientamento, una scuola di pensiero in grado di provocare una «decentralizzazione delle priorità tra accademici, filantropi e agenzie di finanziamento». Non sarebbe troppo diverso da quanto accaduto con le scienze del clima, sostengono Cowen e Collison, nella misura in cui molte di quelle ricerche – in scienze ambientali, fisica, chimica, biologia, modellistica, informatica e altri ambiti – esistevano da prima che la “scienza del clima” venisse riconosciuta come una disciplina a sé stante.

Nella recente conversazione con Vox, Crawford ha ripreso molte delle proposte di Cowen e Collison, condividendo con loro una certa avversione per quella che ritiene un’«eccessiva centralizzazione» del sostegno economico e culturale alla ricerca scientifica. Gli enti americani di finanziamento scientifico, secondo Crawford, hanno dato troppa importanza a sistemi di consenso basati sulla revisione paritaria (peer review), favorendo la formazione di blocchi «monoculturali» e disincentivando di fatto la diversificazione dei meccanismi di valutazione e validazione delle ricerche potenzialmente meritevoli di investimenti.

– Leggi anche: I “trigger warning” funzionano?

Crawford ha quindi ripreso brevemente un’idea circolata molto in anni recenti tra diversi economisti americani riguardo al concetto di stagnazione economica, proponendone una lettura differente. Ha in parte contestato le idee espresse nel 2016 dall’economista americano Robert Gordon nel libro The Rise and Fall of American Growth, a proposito del declino della crescita economica negli Stati Uniti e della stagnazione tecnologica seguita a un secolo di straordinario progresso tra il 1870 e il 1970.

In quel libro, Gordon inquadrava la crescita americana cominciata alla fine dell’Ottocento come l’effetto di scoperte eccezionali e irripetibili, e non come un processo stabile e costante. Quel secolo di grande progresso tecnologico e industriale fu l’eccezione, non la norma, secondo Gordon. Crawford ritiene invece che quel progresso non sia da ritenere un fenomeno irripetibile né casuale, e che uno studio più esteso e specifico del progresso permetterebbe di comprendere i fattori che all’epoca erano – e ancora oggi potrebbero essere – «in qualche modo sotto il controllo umano».

Secondo Crawford, è almeno in parte l’atteggiamento culturale verso il progresso a determinare le oscillazioni tra periodi di grandi scoperte e periodi di apparente stagnazione. «Alla fine del XIX secolo, la cultura occidentale in generale era estremamente positiva sul progresso» e riteneva che «il progresso tecnologico e industriale, e il progresso scientifico alla base di esso, fosse fondamentalmente una cosa buona per l’umanità». Negli anni Sessanta e Settanta prevalse invece un atteggiamento timoroso e diffidente nei confronti della tecnologia e dell’industria, come emerge anche da molte opere distopiche di fantascienza, sottolinea Crawford.

– Leggi anche: Dopo Internet ci sarà il “metaverso”?

All’orientamento culturale delle comunità è legata anche la tendenza a un’eccessiva regolamentazione, sostiene Crawford, prendendo come esempio il rallentamento dei progressi nell’industria nucleare. Condizionati dai timori e dall’opposizione della popolazione, gli enti responsabili stabilirono progressivamente standard più rigidi di quanto non fosse necessario per tutelare la salute delle persone, determinando un aumento dei costi tale da non rendere più redditizio l’investimento nel nucleare da metà degli anni Settanta in poi.

Ancora oggi, la mentalità generale riguardo al progresso rifletterebbe sentimenti conflittuali ma in larga parte di diffidenza e grande cautela. «La reazione immediata a qualsiasi nuovo sviluppo è preoccuparsi di cosa potrebbe andare storto o essere utilizzato in modo improprio», afferma Crawford. Pur riconoscendo quanto fosse naïf l’ottimismo generale di fine Ottocento, dovuto al fatto che la popolazione fosse ignara dei rischi reali e dei problemi del progresso, Crawford ritiene che l’atteggiamento preferibile oggi sarebbe quello in grado di unire a un approccio più saggio e prudente un sostanziale ottimismo verso il progresso.

Riflessioni come quelle di Cowen e Collison, prima ancora di quelle di Crawford, hanno ricevuto diverse obiezioni da parte di studiosi e analisti diffidenti nei confronti del gruppo che sostiene i progress studies. Molte critiche concordano nel definire quelle riflessioni superficiali e poco attente alla dimensione politica delle questioni prese in considerazione.

«Dovremmo diffidare del consiglio di Collison e Cowen di studiare il “successo” e addestrare “menti brillanti” per accelerare il “progresso”. Né la storia recente né quella più remota suggeriscono che questi termini abbiano definizioni neutre. Al contrario, sono state spesso pretesti per l’espropriazione coloniale e l’esclusione sociale, e talvolta alibi per la catastrofe democratica e ambientale», scrissero la docente di filosofia dell’Università di Waterloo, in Ontario, Shannon Dea e il docente di storia dell’Università Concordia, a Montréal, Ted McCormick, commentando l’articolo di Collison e Cowen.

– Leggi anche: Per valutare il successo bisogna considerare il “pregiudizio di sopravvivenza”

Secondo Dea e McCormick non esiste definizione di “progresso” che non sia in qualche modo problematica, né esiste progresso che non comporti una costante tensione tra interesse pubblico e privato, considerazione che rende più ambigui e spinosi, e di fatto meno comprensibili, i costanti riferimenti a un’indistinta umanità da parte dei sostenitori dei progress studies. Dea e McCormick affermano inoltre che il progresso sia già oggetto di studi da generazioni, e che anzi l’analisi delle origini, delle conseguenze e dei limiti del progresso rappresenti «la spina dorsale» della ricerca storica.

Le preoccupazioni di molti riguardo all’idea di progresso delineata dai progress studies derivano da consapevolezze e conoscenze secolari acquisite in storia e in filosofia della scienza, e in particolare nella storia dei progetti scientifici, coloniali e di ingegneria sociale dell’era della Rivoluzione scientifica e dell’Illuminismo. È quello, secondo Dea e McCormick, il periodo che «ha definito in primo luogo la nostra idea moderna di progresso» e diffuso una concezione della storia come «progresso da società, economie e idee meno avanzate a quelle più avanzate».

«Progresso verso cosa? Successo per chi? Con quale misura? A che costo?», si chiedono Dea e McCormick. I lavori accademici sulla rivoluzione scientifica, sull’illuminismo e sulla rivoluzione industriale, affermano, sono già un esempio di studi molto chiari e approfonditi intorno a ciò che Collison e Cowen definiscono “distribuzione del progresso”. Tenere conto dei contesti economici, tecnologici, scientifici, culturali e organizzativi che distinguono le società sviluppate dalle altre è una questione centrale nelle scienze sociali fin dalla loro formazione, oltre un secolo fa.

Le ricerche esistenti suggeriscono che la parola “progresso” definisca circostanze e spesso interessi riferiti a particolari sforzi umani, «non un bene naturale o un dono divino», scrivono Dea e McCormick. E questa parola «richiede una valutazione critica, non un entusiasmo incauto», che sarebbe invece la causa di una serie di effetti non voluti evidenti, per esempio, in molte forme di progresso per come è inteso nella contemporaneità. È quell’entusiasmo, affermano Dea e McCormick, ad aver generato un’«industria del rimpianto» – secondo la definizione della giornalista e scrittrice Audrey Watters – in cui molti dei principali leader delle aziende tecnologiche, uno dopo l’altro, ammettono oggi le conseguenze dannose delle loro innovazioni.

– Leggi anche: La “whistleblower” che ha messo nei guai Facebook

«La disposizione degli imprenditori tecnologici ad agire prima e a fare i conti poi (o non farli affatto) ha generato innumerevoli startup, ma ha anche causato distruzione e danni», sostengono Dea e McCormick, citando esplicitamente Facebook e il caso Cambridge Analytica, e i problemi relativi alla disinformazione, alle teorie della cospirazione e al clickbait – e quindi più in generale al danneggiamento dei sistemi democratici – che riguardano anche altre piattaforme come Twitter e Google.

Le osservazioni dei sostenitori dei progress studies sembrano infine trascurare, secondo Dea e McCormick, qualsiasi considerazione degli effetti diretti e indiretti dell’innovazione tecnologica su «quella che è probabilmente la più seria minaccia esistenziale dell’umanità: la crisi climatica». Le origini di quella crisi vengono non a caso fatte risalire ai tempi del primo utilizzo sistematico dei combustibili fossili, cioè la Rivoluzione industriale, l’epoca che insieme all’Illuminismo ha maggiormente diffuso e rafforzato la concezione di progresso radicata nell’identità collettiva delle civiltà occidentali.

Ancora oggi è difficile criticare quell’idea di progresso senza ricevere risposte sarcastiche del tipo «quindi dovremmo tornare a vivere nelle caverne, giusto?”», scrisse sull’Atlantic nel 2014 Jeremy Caradonna, storico e docente di studi ambientali all’Università di Victoria, in Canada. Secondo Caradonna, l’idea di progresso rientra sempre in un tipo di narrazione inevitabilmente «moralistica», nella misura in cui include una serie di idee implicite su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato fare. E questa narrativa è un principio operativo che continua a spingere «in un modo apparentemente inarrestabile» verso una maggiore crescita tecnologica, «perché l’assunto è che queste cose siano in definitiva benefiche per l’umanità».

– Leggi anche: Quanto è difficile definire i costi ambientali

Questa narrativa – e non l’industrializzazione di per sé – è l’oggetto delle critiche dei teorici della sostenibilità, sottolinea Caradonna. Molti di quei pensatori riconoscono i vantaggi prodotti dal progresso tecnologico ma non credono che a quel progresso corrisponda necessariamente un «progresso morale», né presumono che certi valori fondamentali della Rivoluzione industriale siano irreprensibili, a cominciare dall’idea della crescita economica «a scapito di tutto, compresa l’integrità dell’ambiente». E se invece, si chiede Caradonna, «i bei tempi alimentati dai combustibili fossili avessero messo le generazioni future a rischio di tornare alla stessa miseria che gli industriali avevano tanta fretta di lasciarsi alle spalle?».

La Rivoluzione industriale non è stata una «benedizione indivisa», fa notare Caradonna, ma nella migliore delle ipotesi una «benedizione contrastante». Ha prodotto tecnologie in grado di permettere a molte persone di vivere più a lungo e più al sicuro, ma ha contemporaneamente distrutto ecosistemi globali, causato l’estinzione di molte specie viventi e favorito la dilagante crescita della popolazione, producendo effetti noti e devastanti sui sistemi climatici.

L’obiettivo della ricerca scientifica, concludono Dea e McCormick, dovrebbe essere quello di mettere «il sapere al servizio della società». E l’evoluzione delle discipline universitarie dovrebbe emergere non dalle riflessioni di «sedicenti “ingegneri del progresso”, ma da una ricerca e un insegnamento che bilancino l’ottimismo e la curiosità con il pensiero critico».