Pensieri e grovigli, intorno a Maria Lai

«L’altro giorno ho dormito con mio figlio Pietro in una casa su un lago, ci siamo addormentati e svegliati davanti alla luce opalescente che si rifletteva sull’acqua. Pietro mi ha detto: Mamma, da lontano l’acqua è blu, da vicino è trasparente. Da lontano mi fa paura, sembra che nasconda un mostro»

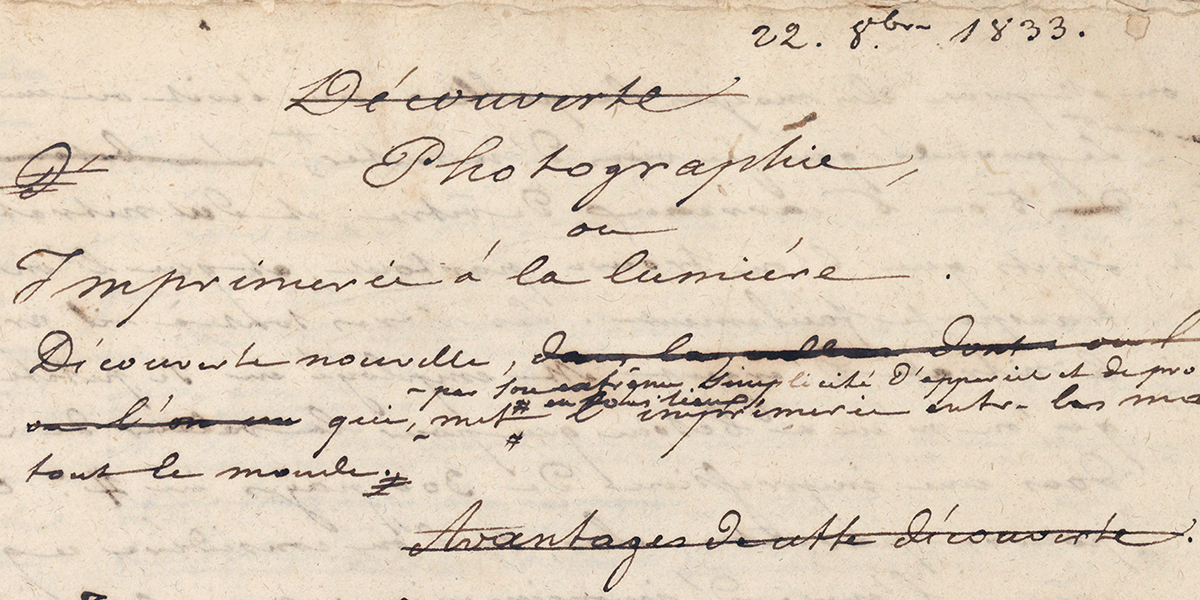

Mi chiedo: cosa vuol dire cucire?

Un ago entra ed esce da qualcosa lasciandosi dietro un filo segno del suo cammino che unisce luoghi e intenzioni.

Le cose unite restano integralmente quelle che erano, solo attraversate da un filo.

Più che saldare e incollare, che portano insieme estraneità, il filo unisce come si unisce guardando o parlando. Niente è fisicamente trasformato. Le cose unite restano integralmente quelle che erano. Solo attraversate da un filo. Traccia di intenzioni. Raggio laser. Nota assoluta. Percorso del pensiero. Un bussare alla porta, entrare. Esplorazione non presa di possesso. Perché il filo si può tagliare, sfilare e tutto. Luoghi e tracce del pensiero tornano intatti. Affidati alla memoria.

Che è altro filo, altro cucire.

(Maria Lai)

C’è un posto del mondo a cui non ho mai associato la parola andare. C’è un posto del mondo che per me è solo tornare. È un pezzo di costa orientale sarda tra Cardedu e Barisardo.

È lì che torno, quando perdo il Nord, a ricordarmi che il tempo ha fretta solo se gliela concediamo.

Lì che ho imparato ad amare l’odore del ginepro.

Lì che a nuotare la mattina presto e la sera quando è buio ci si sente sempre Ondina.

Non quella della leggenda, o almeno non solo, più quella di Ingeborg Bachmann, l’Ondina che se ne va, l’Ondina che era convinta di aver amato troppo e di essere stata amata male.

È lì, in mezzo all’odore del ginepro e agli scogli che si ammantano di rosso, che provo a insegnare a mio figlio quanto duri il tempo mentre si chiede cosa significhi non fare e osservo la tempesta del suo intelletto alle prese con la noia e con il vuoto.

Lì che siedo ore su una roccia per vedere quanto impieghino le onde ad ascoltare il vento mentre dice loro: cambiate ritmo, cambiate direzione, cambiate intensità.

Cardedu è per me tutto questo: genesi e sospensione.

È tornare alla casa che si è scelti come forma di adulto accudimento.

L’Ogliastra è terra aspra, terra fatta di storie e di voci che arrivano da lontano. Quando mi fermo ad osservare le donne che si raccontano la vita sulle sedie di paglia sulla soglia delle case, la Sardegna e la sua cultura orale sono la cosa più vicina agli angoli di medioriente che porto nella memoria, un passo lento fatto di parole cucite le une alle altre, che diventano armonia e fanno l’eco del tempo quando si tramanda.

È lì, a Cardedu, che riposa dal 2013 Maria Lai, donna minuta e fatata, artista delle cose umili, creatrice di mondi.

Nata ad Ulassai in provincia di Nuoro, nel 1919, ha vissuto un’infanzia segnata dalla sua salute cagionevole che l’ha tenuta per molti mesi l’anno lontana dalla famiglia e affidata agli zii, contadini senza figli.

Negli anni dell’infanzia è nato lo sguardo incantato di Maria Lai: l’isolamento forzato ha sviluppato la sua necessità di solitudine come utensile della creatività e insieme la curiosità per la natura che la circonda.

Maria l’ha interpretata, modellata, disegnata.

Studentessa a Cagliari, ancora bambina ha incontrato Salvatore Cambosu, suo professore di italiano e latino, che l’ha avvicinata alle tradizioni popolari, alla poesia. Le diceva “non importa se non capisci la poesia, segui il ritmo”.

E così ha fatto, la giovane artista. Ha seguito il ritmo, raccolto, nascosto e tutelato nello scrigno della memoria una mappa fatta di consuetudini e odori, sfumature e tessuti, che sarebbero diventati la sua cassetta degli attrezzi.

Nel 1940 si trasferì a Roma per frequentare il liceo artistico e dopo Roma tre anni a Venezia per studiare scultura con Arturo Martini.

Il ritorno a casa, in Sardegna, fu segnato da grandi sofferenze. Il fratello maggiore Gianni sopravvisse a un tentativo di sequestro e il minore fu ucciso dopo pochi mesi nella città natale di Ulassai.

Maria Lai preparò i bagagli e tornò a Roma. Era il 1954.

Della sua terra portava con sé il silenzio e il raccoglimento, la riscoperta miracolosa dei racconti della terra.

Aveva gli ingredienti semplici di un piatto complesso, aveva tradizione, terracotta, parole e sfumature della luce sui monti dell’entroterra sardo, dove capire come tradurre tutto questo in arte, capire dove, attraverso quali strade, il percorso creativo l’avrebbe condotta a fondere i miti con la materia ruvida della sua terra.

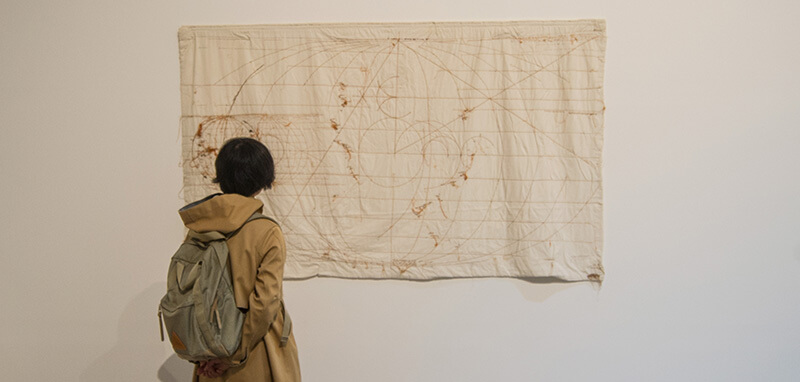

Maria Lai recuperò la perizia del saper fare delle donne.

Per lei arte è stato tessere la voce del tempo con i fili, il pane, le farine, le stoffe. Ha cucito le sue storie sui libri, generato personaggi fantastici in mondi immaginari.

Attraverso le sue mani la Sardegna più profonda si è animata nei telai, nelle sculture di pane, opere in cui il tempo millenario si è arrestato e allo stesso tempo fatto eterno.

Negli anni Ottanta, artista ormai compiuta, con opere esposte nei più importanti musei del mondo, è tornata a vivere nella sua Ulassai, e lì ha cucito il paesaggio alla sua gente.

Ho bisogno di silenzio intorno al mio lavoro. C’è necessità del vuoto perché si compia lo sguardo. Quando inizio il viaggio non devo sapere dove sto andando, devo preparare la mente perché questo miracolo si compia. Però è necessario il vuoto: è sul vuoto che gioca tutta la scultura, tutto ciò che è arte figurativa. Non gioca sul pieno, solo sul vuoto.

(Maria Lai)

Nel 1981 Antonio Podda, il sindaco di Ulassai, le chiede di realizzare un monumento per commemorare i caduti di guerra del paese.

Maria Lai accetta alle sue condizioni: «l’arte che realizzo deve essere per i vivi, non per i morti. Per fare storia mica bisogna fare ciò che hanno fatto tutti gli altri, bisogna fare qualcosa di nuovo, qualcosa che non sia mai stato fatto nel mondo».

Così Maria Lai recupera un’antica leggenda, “sa rutta de is’antigus” cioè “la grotta degli antichi.

La storia racconta che alla metà dell’Ottocento un costone della montagna del paese si staccò travolgendo un’abitazione. Nel crollo morirono tre bambine, l’unica sopravvissuta fu ritrovata, fuori da una grotta dove aveva cercato rifugio, con un nastro celeste in mano.

In una versione della storia la bambina sarebbe uscita dalla grotta durante una tempesta per seguire un nastro celeste in cielo, invece un’altra versione dice che la bambina stesse portando da mangiare ai pastori e che fosse uscita dalla grotta per guardare l’arcobaleno senza curarsi di cercare protezione.

La salvezza, in ogni caso, è nella purezza dell’infanzia, nell’assenza di calcolo. Nel candore audace della bambina.

Maria Lai interpreta la storia tramandata di bocca in bocca e di generazione in generazione e comunica che per omaggiare i vivi e, attraverso i vivi, la memoria dei morti, avrebbe avuto bisogno della collaborazione di tutti gli abitanti di Ulassai e di 27 chilometri di stoffa celeste.

Stoffa celeste come l’acqua e celeste come il cielo.

Voleva unire le persone tra loro, e poi le persone con le case, le porte, e poi un paese intero con la sua montagna.

Ma gli abitanti di Ulassai erano scettici, non volevano dissigillare i rancori passati, le antiche rivalità, non volevano scivolare sulle ripide del mancato perdono, del desiderio di vendetta.

Così Maria Lai decide di percorrere anche i passi remoti di quei livori, superando il riserbo dei tanti che non volevano pacificare il passato con il futuro, e stabilisce che tra le famiglie legate da relazioni quiete avrebbe posto un nastro con su pani pintau, il pane tipico sardo, e dove incontrava asperità il nastro sarebbe stato teso, rigido, a indicare la distanza tra le famiglie.

Tutti i nastri, infine, sarebbero confluiti verso il Monte Gedili, il più alto della zona a creare Legarsi alla montagna, la prima opera di arte relazionale in Italia.

Maria Lai era partita dalla sua terra per tornarci e cambiarla, dal paesaggio al paesaggio delle relazioni.

Per questo ha tirato un filo dove c’erano nodi di risentimento, ha segnato i luoghi della pace con il pane, cioè la disciplina di ciò che ogni giorno si ripete.

Ha preso la tradizione e ne ha fatto relazione rinnovata.

Se c’è una salvezza, pare dire il nastro alla montagna, se c’è come c’è stata per la bambina scampata al crollo della roccia, allora giace nella sfida di mostrare la comunità in tutte le sue contraddizioni, e nel farlo disinteressatamente.

Questa era l’arte dell’eterna bambina Maria Lai.

La montagna e la sua comunità sono state il suo telaio definitivo, le asole attraverso cui lasciar passare il filo, a unire luoghi e intenzioni per dirla con le sue parole: «niente è fisicamente trasformato. Le cose unite restano integralmente quelle che erano. Solo attraversate da un filo. Traccia di intenzioni».

Lavoro, per capire, per pensare. La mia ansia è scoprire che cosa mi appartiene veramente.

(Maria Lai)

Maria Lai è stata una donna minuta e aspra, e come la sua terra è stata fatata e robusta.

Ha parlato attraverso i fili e i telai di una linea che unisce gli individui e li rende comunità e non è mai retta. Perché retto e senza incrinature è solo ciò che non esiste nella realtà.

La realtà, ci suggerisce Maria Lai, è in perenne mutamento, è contraddizione, dolore e gioco.

L’ha suggerito con una lucentezza severa, quella dello sguardo lungimirante dei bambini. Che sembrava fissato in lei da quando, piccolissima, aveva posato di fronte a un pittore per un ritratto della sorellina morta.

Era già tutto lì, nella solitudine e eternità di quel trapasso, il primo dei tanti lutti che hanno segnato la sua esistenza, che Maria Lai stava rendendo perenne l’incanto dell’infanzia.

L’altro giorno ho dormito con mio figlio Pietro in una casa su un lago, ci siamo addormentati e svegliati davanti alla luce opalescente che si rifletteva sull’acqua.

Pietro mi ha detto: Mamma, da lontano l’acqua è blu, da vicino è trasparente. Da lontano mi fa paura, sembra che nasconda un mostro.

Allora gli ho raccontato la storia cucita da una signora artista minuta e preziosa, la storia si chiama Tenendo per mano l’ombra.

Racconta di un bambino che, una volta venuto al mondo, comincia a vedere intorno a sé grovigli sempre più ingombranti: sono le ombre delle sue paure che, deformandosi, rischiano di divorare la nostra vita.

Così, gli ho detto, le ombre le dobbiamo tenere per mano e accettarle, come quando ci avviciniamo all’acqua che ci pare torbida e ci accorgiamo che, in verità, da vicino è trasparente.

Non so se la mia storia sia stata convincente, se ho fatto bene a rispondere con una storia di ombre a una domanda non fatta, so però che in quelle ombre dell’acqua del lago io e Pietro abbiamo visto i nostri timori, il mistero delle parole quando sembrano intraducibili e interrotte, i timori ingigantiti dal tempo come i rancori antichi e ingabbiati di Ulassai.

Accettare quelle paure vuol dire liberarle.

Cucire le contraddizioni vuol dire superarle.

Tessere gli uni agli altri, in azioni e contraddizioni, vuol dire essere comunità.

Questo ci ha detto Maria Lai, consegnandoci un’arte come prassi, come etica che metta in relazione: non bisogna solo conservare il passato, ma anche tramandare il futuro e farlo con gli occhi dell’infanzia che tutto vede, tutto teme eppure tutto sa legare alla montagna.