Perché l’Italia non riesce a spendere i fondi europei

È una domanda che ritorna ciclicamente ma che si è fatta più pressante ora che si parla della struttura che gestirà il Recovery Fund

Da giorni in Italia si sta parlando della struttura che nei prossimi anni dovrà gestire i circa 209 miliardi di euro di fondi europei che arriveranno dal cosiddetto Recovery Fund, il principale strumento europeo per bilanciare la crisi economica provocata dalla pandemia da coronavirus. La principale preoccupazione degli osservatori, al di là delle polemiche sul coinvolgimento dei 6 manager e dei 300 tecnici che dovrebbero gestire i fondi, riguarda la cronica incapacità italiana di utilizzare le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. È un problema che riguarda soprattutto i fondi strutturali, e che al momento non sembra sarà risolto a breve.

Cosa sono i fondi strutturali

Sono il principale serbatoio con cui l’Unione Europea redistribuisce i soldi che riceve da ogni stato. La decisione su come spendere quei soldi e a chi darli viene presa ogni sette anni con il cosiddetto Quadro finanziario pluriennale (QFP), cioè il bilancio pluriennale dell’Unione. Ogni anno il bilancio viene corretto con piccoli aggiustamenti, che però non modificano la struttura portante. Nel periodo 2014-2020 il bilancio dell’Unione Europea è stato di 959 miliardi, pari a circa l’1 per cento del PIL prodotto dai paesi dell’Unione nel lasso di tempo considerato.

I fondi strutturali sono cinque: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo di coesione (FC), Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). I primi tre rientrano nella categoria dei cosiddetti “fondi di coesione”, che hanno l’obiettivo di promuovere la crescita economica e ridurre le disuguaglianze all’interno dell’Unione: il FESR si occupa soprattutto di piccole-medie imprese, il FSE di sostegno all’occupazione, il FC di trasporti e sostenibilità nei paesi meno ricchi, cioè sostanzialmente quelli dell’Europa orientale. Gli ultimi due, FEASR e FEAMP, riguardano invece l’agricoltura e la pesca, due attività che in moltissime regioni europee sopravvivono quasi solo grazie ai sussidi comunitari.

Una volta che il bilancio pluriennale viene approvato in via definitiva dalle istituzioni europee, ogni paese stipula con l’Unione un accordo di partenariato in cui elenca le priorità, indica a grandi linee in quali settori intende intervenire, quanto attingerà a ciascuno dei cinque fondi, e quali dei programmi (cioè gruppi di progetti) saranno gestiti dal governo e quali dalle regioni. I primi si chiamano Programmi Operativi Nazionali (PON) e sono finanziati al 100 per cento dall’Unione Europea e dallo stato, i secondi invece sono Programmi Operativi Regionali (POR) e sono cofinanziati al 70 per cento dall’Unione Europea e dallo stato e al 30 per cento dalle regioni. Una volta definito e stanziato il progetto, il controllo di questi ultimi passa quasi completamente nelle mani degli enti locali – regioni e province – che hanno il compito di emanare i bandi, assegnare gli appalti e controllare lo stato di avanzamento dei lavori.

I fondi veri e propri non vengono erogati in una sola tranche ma solitamente c’è un anticipo all’inizio del progetto, mentre l’Unione Europea rimborsa le spese poco dopo la sua conclusione.

– Leggi anche: Quando e come arriveranno i soldi del Recovery Fund

Qualche dato

L‘accordo di partenariato stipulato fra Italia e Unione Europea nel 2014 prevede 51 programmi fra cui 39 POR e 12 PON. Nel periodo 2014-2020 l’Italia ha ricevuto e riceverà – i progetti hanno tempo fino al 2023 per concludersi – circa 44,8 miliardi di euro, secondo una recente stima del servizio studi della Camera dei Deputati. Di questi, 32,7 miliardi dai fondi di coesione, 10,4 miliardi per il FEASR e 537 milioni per il FEAMP, oltre a qualche spicciolo.

Sono un mucchio di soldi, di cui le autorità italiane sono riuscite a spendere solo una piccola parte. Secondo un report della Corte dei Conti europea aggiornato a settembre, l’Italia è penultima per capacità di assorbimento dei fondi del bilancio 2014-2020, con circa il 38 per cento delle risorse effettivamente erogate dall’Unione Europea. All’ultimo posto della classifica c’è la Croazia, col 36 per cento (che però è entrata nell’Unione solo nel 2013). Francia e Germania sono a metà classifica, rispettivamente col 53 e il 49 per cento, mentre al primo posto c’è la Finlandia, col 73 per cento.

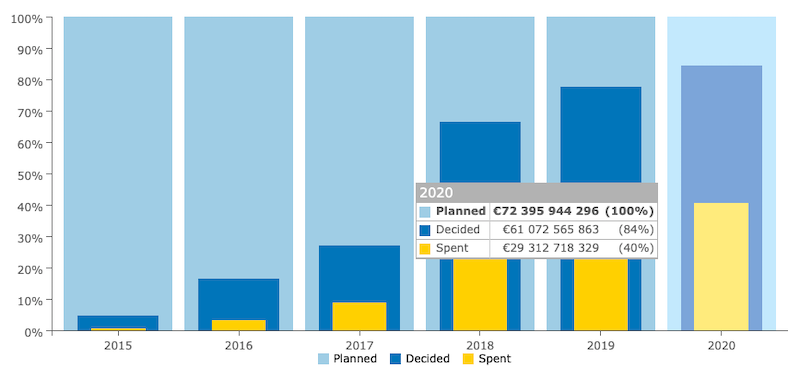

Grazie alla possibilità garantita dalla Commissione Europea nei primi mesi della pandemia di riutilizzare i fondi rimanenti del bilancio 2014-2020 fra un programma e l’altro, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano ha sbloccato circa 10,4 miliardi di euro destinati a progetti finanziati coi fondi europei, che sono stati impiegati per contenere le conseguenze della pandemia. Secondo le stime più aggiornate, però, negli ultimi tre mesi l’Italia ha speso soltanto il 2 per cento delle risorse arrivando al 40 per cento del totale, ad appena 20 giorni dalla fine del periodo di bilancio.

In giallo i fondi effettivamente erogati all’Italia nel bilancio 2014-2020, in blu quelli stanziati, in azzurro quelli pianificati (grafico della Commissione Europea)

Perché?

La principale ragione citata dagli esperti è la scarsa qualità del personale amministrativo e burocratico, molto coinvolto nella gestione dei fondi strutturali.

Gli impiegati dell’amministrazione pubblica italiana hanno in media 50,7 anni – molto più avanzata rispetto a Regno Unito e Francia, per esempio – e solo 4 su 10 hanno una laurea. Quei pochi che ne hanno una, spesso ce l’hanno in Giurisprudenza o Economia: due titoli di studio che servono a poco per immaginare un progetto per favorire la digitalizzazione nella scuola di una certa regione, per risolvere il problema del dissesto idrogeologico in una certa provincia, migliorare la raccolta differenziata nella periferia di una grande città. In altre parole, servirebbero dei veri tecnici – architetti, ingegneri, geologi, statistici, pianificatori del territorio – di cui l’amministrazione pubblica nazionale, regionale e comunale al momento non dispone, se non in quantità ridottissime.

Una fonte della Commissione Europea spiega che le istituzioni europee segnalano da anni ai governi italiani che l’amministrazione pubblicata italiana avrebbe bisogno di attrarre profili diversi e più giovani rispetto alla media, per adeguarsi al resto d’Europa. Nel 2012, durante le trattative per approvare il bilancio 2014-2020, la Commissione pubblicò un position paper (PDF) in cui spiegava che l’Italia aveva «debolezze profondamente radicate» legate alla sua amministrazione, e provò a interagire con i governi di allora per trovare delle soluzioni. «Poi i governi e i ministri sono cambiati, le regioni hanno cambiato amministrazione: noi abbiamo cercato di seguirli, poi abbiamo passato la palla all’Italia e lì la cosa si è arenata», ha spiegato la fonte della Commissione.

Ancora oggi, aggiunge la fonte, l’amministrazione italiana ha modalità «ottocentesche» per assumere dipendenti e collaboratori. Basti pensare che nel concorso indetto nel 2019 dal Comune di Milano – considerato uno dei più efficienti in Italia – per reclutare circa un migliaio fra dipendenti, funzionari e dirigenti, le prove da sostenere riguardavano soprattutto argomenti di diritto civile, amministrativo e penale.

La conseguenza principale è che i progetti che vengono proposti sono spesso tirati fuori dai cassetti delle amministrazioni locali frugando fra quelli che sono stati pensati e abbandonati anni prima, oppure fra quelli promessi dai politici locali. È un problema che ha riguardato i progetti del Recovery Fund proposti nei mesi scorsi dalle regioni al governo. Dal ministero degli Affari europei fanno sapere che è stato difficile spiegare che il Recovery Fund non funzionava come la cosiddetta legge “milleproroghe”, con cui distribuire finanziamenti a pioggia in tutta Italia.

Non tutti hanno recepito il messaggio: il Piemonte, per esempio, ha chiesto in tutto 13 miliardi per finanziare una serie di progetti fra cui anche 500mila euro per finanziare la mostra itinerante di gioielleria storica valenzana, 20 milioni di euro per “sostegni agli investimenti per lo sviluppo delle imprese”, qualsiasi cosa significhi, 5 milioni per la riqualificazione delle aree mercatali, e così via.

Alcuni anni fa c’è stato un tentativo di rendere più innovativo ed efficiente l’assorbimento dei fondi strutturali. Fabrizio Barca, ministro della Coesione territoriale fra il 2011 e il 2013 col governo Monti, promosse la creazione dell’Agenzia per la coesione territoriale, avviata nel 2014. In origine l’agenzia doveva funzionare come un serbatoio di 300-400 tecnici che potessero affiancare le amministrazioni locali nell’immaginare e seguire i progetti previsti dai POR, cioè la parte più consistente dei finanziamenti. Durante il processo di creazione il progetto originario si è però molto depotenziato, tanto che oggi l’agenzia viene descritta informalmente come un «carrozzone» di nomine e persone senza competenze specifiche.

Non è solo colpa dell’amministrazione italiana

Parlando con le persone che si trovano dall’altra parte della barricata, in questi anni molti si sono lamentati del fatto che l’Unione Europea non sia riuscita a semplificare le procedure per accedere ai finanziamenti. È un tema noto a tutti quelli che hanno partecipato a un bando europeo e hanno dovuto scrivere un progetto lungo decine di pagine, aspettare per mesi prima che fosse approvato, e infine passare settimane a rintracciare qualsiasi spesa fatta nel corso degli anni.

Nell’ultimo bilancio pluriennale 2014-2020, inoltre, l’Unione Europea ha introdotto due clausole che dovevano rendere più efficiente l’assorbimento dei fondi ma che almeno nel caso italiano lo hanno reso più complesso. La prima è la cosiddetta condizionalità ex ante, introdotta per assicurarsi che gli stati scegliessero di impegnarsi in progetti su cui avevano già individuato un contesto favorevole. In realtà soddisfare i requisiti della condizionalità è risultato un ulteriore passaggio burocratico, secondo alcuni evitabile.

L’Unione Europea ha inoltre introdotto dallo scorso bilancio la cosiddetta regola “n+3”, per cui i progetti hanno tre anni di tempo per concludersi dopo il termine indicato all’avvio dei lavori. La regola era stata probabilmente pensata per dare più tempo alle amministrazioni maggiormente in difficoltà, come appunto quella italiana, ma ha finito per rendere più lenta l’attuazione dei progetti, dato che le amministrazioni hanno percepito di avere più tempo a disposizione per completarli.

Nessuna novità nelle procedure, però, è sufficiente a spiegare perché l’Italia sia così indietro rispetto a tutti gli altri paesi. Ci sono altre ragioni citate spesso dagli addetti ai lavori, più laterali rispetto all’arretratezza dell’amministrazione pubblica, ma non meno rilevanti.

La Commissione Europea ha spesso segnalato che i tempi della giustizia civile italiana sono più lunghi rispetto alla media europea, e che il codice degli appalti sia eccessivamente intricato rispetto agli altri paesi dell’Unione.

Esiste poi un problema politico. Le strutture amministrative e burocratiche sono fondamentali nella creazione e nell’applicazione dei progetti, ma hanno bisogno del sostegno e della visione della classe politica locale: che purtroppo spesso preferisce appoggiare piccoli progetti che assicurino pacchetti di voti, oppure delegare completamente ai tecnici la complessa macchina di gestione dei fondi europei. È un grosso problema soprattutto nel Sud Italia, dove è indirizzata la maggior parte dei fondi – nell’accordo di partenariato del bilancio 2014-2020 ci sono più di 23 miliardi di fondi di coesione per Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – e dove la politica si muove spesso con logiche clientelari.

Per tutte le ragioni elencate qui sopra il governo italiano ha ritenuto di affiancare una struttura parallela per la gestione del cosiddetto Recovery Fund. La decisione è stata molto criticata sia dentro sia fuori dal governo di Giuseppe Conte – tanto che al momento non è ancora stata ufficializzata – ma anche informalmente dagli ambienti europei, che la ritengono una scorciatoia per gestire l’enorme quantità di fondi in arrivo senza mettere mano al cronico problema legato alla pubblica amministrazione.