Otto Olimpiadi turbolente

Le cose non sono sempre state così tranquille: storie, foto e video di boicottaggi, proteste, manifestazioni, risse, attentati durante i Giochi

Una delle regole della Carta olimpica – cioè le linee guida che regolano le Olimpiadi – vieta agli atleti e ai paesi in cui si svolgono i Giochi di manifestare e esprimere sostegno verso qualsiasi tipo di propaganda politica, religiosa o di discriminazione razziale. L’obiettivo è garantire la priorità assoluta alla competizione sportiva e allo spirito olimpico, fatto di rispetto tra gli atleti e fratellanza tra i popoli indipendentemente dalle controversie tra gli stati. Nonostante queste intenzioni, è sempre stato molto difficile impedire alla politica di intrecciarsi in qualche modo alle gare olimpiche.

Sotto questo aspetto le ultime edizioni delle Olimpiadi sono state piuttosto tranquille. Nel 2008 alcuni gruppi per i diritti umani hanno chiesto agli stati di boicottare i Giochi di Pechino a causa dello scarso rispetto della democrazia in Cina, della repressione in Tibet e del sostegno a governi sanguinari come il Sudan e lo Zimbabwe, ma le richieste sono rimaste inascoltate. Le Olimpiadi di Londra finora hanno suscitato soltanto preoccupazione per la sicurezza – da alcuni considerata insufficiente – e polemiche sull’opportunità di rispettare o meno un minuto di silenzio per il 40esimo anniversario del Massacro di Monaco, quando undici atleti israeliani e un poliziotto tedesco vennero uccisi dai terroristi palestinesi di Settembre nero. Non ci sono state grosse minacce di boicottare i Giochi da parte di altri stati e gli atleti iraniani hanno acconsentito a gareggiare contro quelli israeliani, cosa che non accadde né ad Atene 2004 né a Pechino 2008 (la scelta può essere stata facilitata dalla mancanza di scontri diretti tra gli atleti dei due paesi).

Il caso più degno di menzione è quello di Guor Marial, un maratoneta nato nel sud del Sudan: il suo stato si è dichiarato indipendente da appena un anno e non si è ancora dotato di un Comitato olimpico nazionale. Marial ha però rifiutato di correre con i colori del Sudan dato che militari sudanesi uccisero gran parte della sua famiglia quando aveva 14 anni, e gareggerà quindi con lo status di atleta indipendente.

(Il maratoneta senza bandiera)

In passato però non è stato sempre così: durante le Olimpiadi ci sono state manifestazioni contro la discriminazione, bandiere bruciate, partite violente tra paesi rivali, boicottaggi e attacchi terroristici. Katie Cella racconta su Foreign Policy le otto edizioni delle Olimpiadi più politicizzate e controverse, dal 1896 a oggi.

Londra 1908 – Regno Unito

Fu la quarta olimpiade dell’era moderna e la prima a iniziare con una cerimonia di apertura. Durante la cerimonia i portabandiera di ogni nazione avrebbero dovuto abbassare la bandiera in segno di rispetto mentre sfilavano davanti al palco reale in cui si trovava re Edoardo VII. Ralph Rose, un lanciatore del peso, sfilava con la bandiera statunitense e quando arrivò il suo turno di passare davanti al re non la abbassò. Si racconta che il leggendario lanciatore del peso americano Martin Sheridan avesse commentato dicendo che la bandiera americana «non si inchina davanti a nessun monarca al mondo». Da allora gli atleti statunitensi non abbassano la bandiera davanti al leader del paese ospitante.

La tensione tra Stati Uniti e Regno Unito saltò fuori anche durante la maratona: il corridore italiano Dorando Pietri stava per tagliare il traguardo ma era allo stremo delle forze e all’arrivo venne sostenuto da due arbitri. Dopo di lui arrivò il maratoneta Johnny Hayes. Gli ufficiali di gara britannici e statunitensi discussero per oltre un’ora se squalificare o meno Pietri, che aveva evidentemente violato il regolamento visto l’aiuto ricevuto da terzi. Alla fine Pietri venne squalificato e Hayes vinse la medaglia d’oro.

Dorando Pietri taglia il traguardo sorretto dai giudici di gara (Hulton Archive/Getty Images)

Sempre in quell’edizione dei Giochi la Finlandia, all’epoca sotto la dominazione russa, preferì sfilare alla cerimonia di apertura senza una bandiera piuttosto che portare quella della Russia. Gli atleti dell’Irlanda del Nord boicottarono i Giochi per rivendicare l’indipendenza dal Regno Unito.

Berlino 1936 – Germania

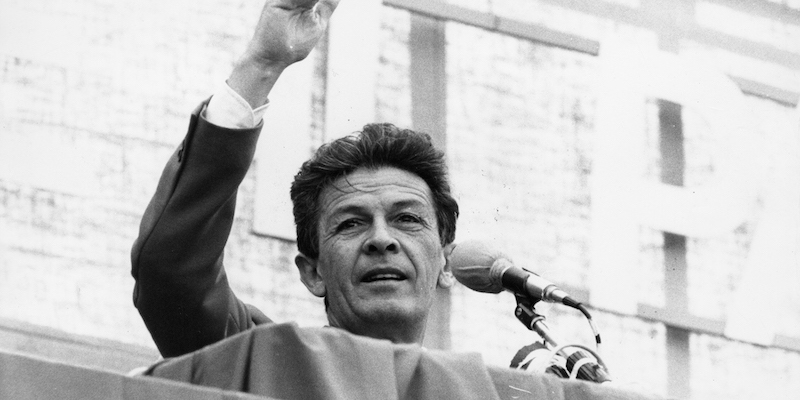

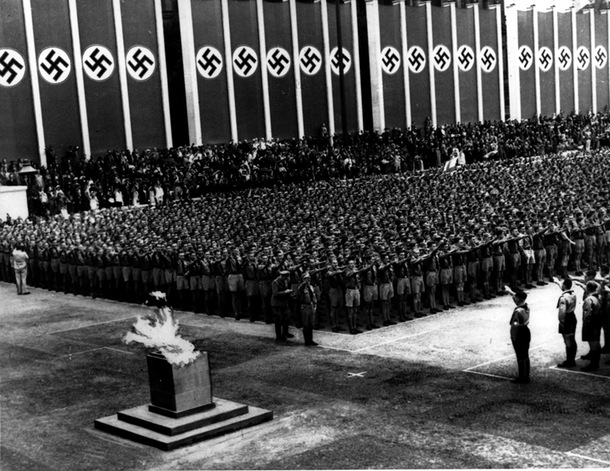

Fu l’edizione organizzata nella Germania nazista di Adolf Hitler, con le svastiche e il saluto nazista negli stadi. Hitler voleva usare le Olimpiadi per mostrare al mondo la potenza della Germania e la superiorità della razza ariana, ma fu proprio a Berlino che nacque il mito di Jesse Owens, il corridore afro-americano premiato con quattro medaglie d’oro. Si racconta che Hitler si rifiutò di congratularsi con lui durante la cerimonia di premiazione ma le cose andarono un po’ diversamente. Dopo il primo giorno di gare Hitler si era congratulato soltanto con i vincitori tedeschi rifiutandosi di incontrare anche l’atleta afro-americano Cornelius Johnson, che aveva vinto la medaglia d’oro nel salto in alto. Quando i funzionari del Comitato olimpico internazionale dissero a Hitler che si doveva congratulare con tutti i vincitori o con nessuno, lui scelse la seconda opzione e per questo non partecipò alla cerimonia di premiazione di Owens.

Soldati tedeschi fanno il saluto nazista durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Berlino (zu dapd-Text/Ap photo)

In seguito Owens disse di essere stato molto più mortificato dal presidente americano Franklin D. Roosevelt: «il presidente non mi mandò nemmeno un telegramma» per congratularsi della vittoria e non lo invitò alla Casa Bianca come si faceva di prassi con gli atleti olimpionici. Soltanto 19 anni dopo il presidente Dwight Eisenhower nominò Owens Ambasciatore dello sport.

Melbourne 1956 – Australia

Fu la prima Olimpiade a svolgersi fuori dall’Europa e dagli Stati Uniti, e si tenne dal 22 novembre all’8 dicembre dove nell’emisfero sud era estate. Fu anche la prima Olimpiade con una cerimonia di chiusura. La Cina la boicottò a causa della partecipazione di Taiwan e lo stesso fecero Egitto, Iraq, Libano per protestare contro l’invasione del Sinai da parte di Israele, avvenuta all’inizio dell’anno.

L’Olimpiade si svolse in concomitanza con la Rivoluzione Ungherese: il 23 novembre – mentre gli atleti ungheresi si trovavano da poco a Melbourne – ci furono le prime grosse proteste a Budapest, il primo novembre l’Ungheria uscì dal patto di Varsavia e tre giorni dopo venne invasa dai carri armati dell’Armata rossa. La repressione sovietica fu durissima e oltre duemila persone vennero uccise. Nel Villaggio olimpico gli atleti ungheresi sostituirono la bandiera ungherese di allora, con i simboli comunisti, con quella dell’Ungheria libera. Molti paesi chiesero al Comitato olimpico internazionale di cancellare i Giochi ma il presidente del CIO, Avery Brundage, decise di continuare. La Spagna, la Svizzera e l’Olanda si ritirarono per protesta. Il 6 dicembre l’Ungheria affrontò la Russia in una partita di pallanuoto: l’atmosfera divenne sempre più violenta fino a quando, a due minuti dalla fine, un giocatore sovietico colpì vicino a un occhio l’ungherese Ervin Zádor, che uscì dall’acqua ferito a sangue. I tifosi ungheresi invasero il campo, insultando i giocatori russi: dovette intervenire la polizia e la partita fu sospesa. L’Ungheria fu dichiarata comunque vincitrice, dato che conduceva per 4-0 a due minuti dalla fine. In seguito giocò contro la Yugoslavia e vinse le medaglia d’oro.

Il giocatore di pallanuoto ungherese Ervin Zador ferito durante la partita contro la Russia (AP PHOTO)

Città del Messico 1968 – Messico

Fu la prima edizione dei Giochi in America Latina. Dieci giorni prima del suo inizio nella capitale messicana si svolse il cosiddetto “Massacro di Tlatelolco”. Migliaia di studenti si erano riuniti in Piazza delle Tre Culture per protestare contro il governo, cercando di approfittare dell’attenzione mediatica data dall’inizio imminente dei Giochi. La polizia circondò la piazza con carri armati ed elicotteri e sparò sulla folla, uccidendo un numero ancora imprecisato di persone: secondo il governo una quarantina, secondo gli studenti più di 300. In quell’occasione venne ferita anche la giornalista italiana Oriana Fallaci, che fu creduta morta e portata in obitorio, dove si risvegliò.

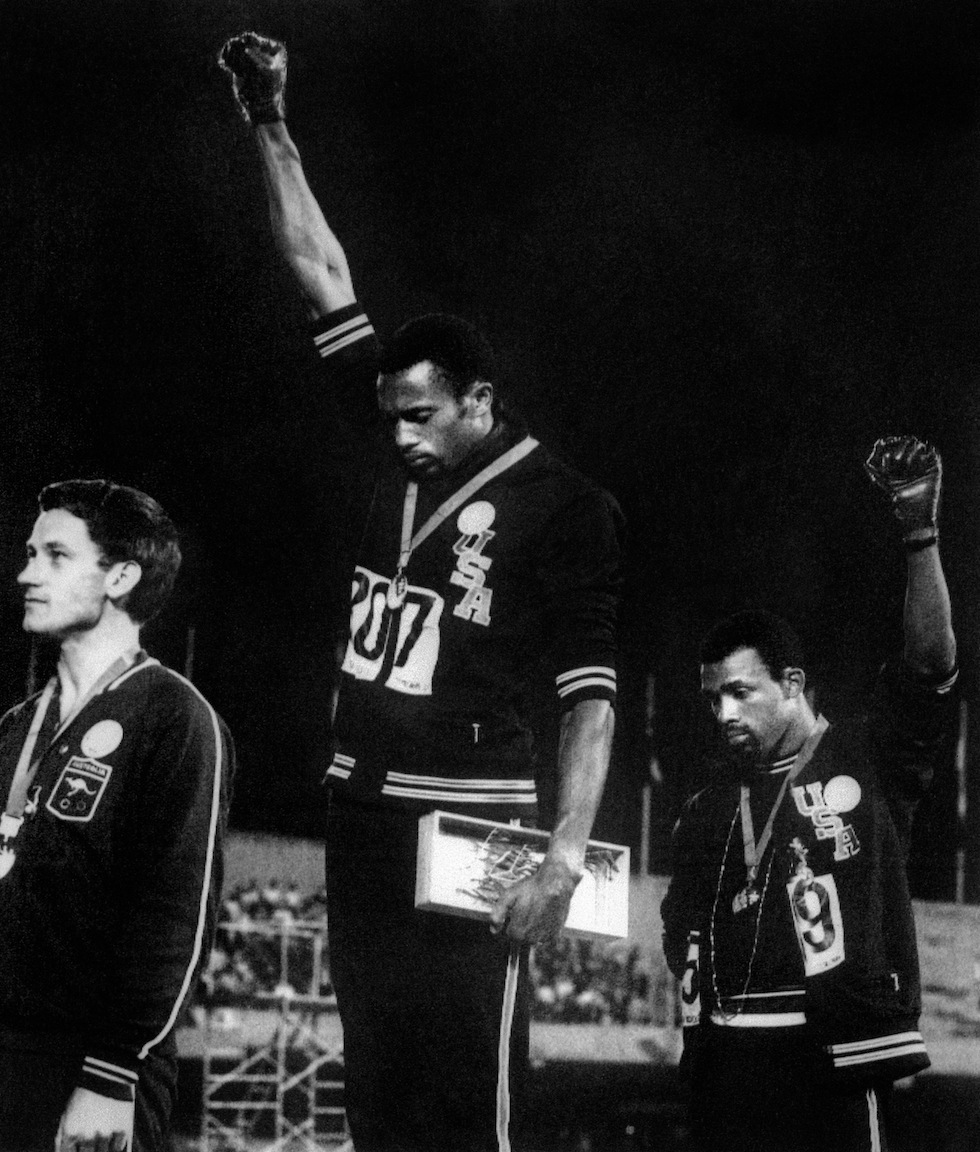

L’altro episodio che ha reso famosa questa edizione avvenne durante la premiazione per i 200 metri maschili. Mentre si trovavano sul podio, i corridori statunitensi neri Tommie Smith e John Carlos, rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo, alzarono il pugno indossando un guanto nero (il saluto del black power) per protestare contro la discriminazione razziale negli Stati Uniti. Con loro sul podio c’era anche l’australiano – e bianco – Peter Norman, che indossava la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights (un’organizzazione di atleti olimpici che protestava contro la segregazione) in segno di solidarietà.

Peter Norman, Tommie Smith e John Carlos sul podio (OFF/AFP/Getty Images)

Il presidente del Comitato olimpico internazionale Avery Brundage – soprannominato Avery Slavery, Avery lo schiavista, per il suo razzismo – condannò gli atleti per «aver pubblicizzato le loro convinzioni politiche» in una «deliberata e violenta rottura dei principi fondamentali dello spirito olimpico». Minacciò di sospendere tutta la squadra americana. Il Comitato olimpico statunitense si scusò e cacciò Carlos e Smith. I tre atleti vennero ostracizzati per anni mentre Carlos e Smith ebbero difficoltà a trovare lavoro. Solo all’inizio degli anni Ottanta il mondo sportivo rivalutò il loro gesto e nel 2008 i due atleti afro-americani hanno ricevuto l’ESPN’s Arthur Ashe Courage Award, destinato agli sportivi che hanno avuto un ruolo importante nel campo dei diritti umani.

(La storia del saluto di Carlos e Smith)

Monaco 1972 – Germania

Furono le Olimpiadi più numerose fino a quel momento: vi parteciparono settemila atleti in rappresentanza di 120 paesi. L’intento era celebrare la pace raggiunta dopo la Seconda guerra mondiale, ma proprio quest’edizione fu colpita dagli attacchi terroristici di Settembre nero, un movimento affiliato all’Organizzazione per la Liberazione della Palestina di Yasser Arafat. Tra il 5 e il 6 settembre un gruppo di terroristi fece irruzione nel Villaggio olimpico, uccise due atleti israeliani e ne prese in ostaggio altri nove, chiedendo in cambio il rilascio di 200 detenuti palestinesi. La polizia tedesca cercò di liberare gli ostaggi in un’operazione fallimentare: morirono tutti gli atleti sequestrati, cinque terroristi e un poliziotto tedesco. I Giochi vennero sospesi per un giorno, in cui si svolse una cerimonia in ricordo delle vittime. Non vennero però annullati, provocando proteste e indignazione. Dopo il massacro il primo ministro israeliano Golda Meir ordinò al Mossad di trovare e assassinare gli esecutori della strage.

Durante la partita di basket tra Stati Uniti e Unione Sovietica vennero a galla anche le tensioni causate dalla Guerra fredda: la squadra americana venne sconfitta per un punto dopo una serie di scelte arbitrali controverse.

Montréal 1976 – Canada

Fu un’edizione caratterizzata da molte proteste e scontri politici. Gli atleti ucraini manifestarono contro l’Unione sovietica più volte e bruciarono la bandiera sovietica fuori dal Villaggio Olimpico. Gran parte dei paesi africani – trenta in tutto – boicottarono i Giochi accusando il Comitato internazionale di razzismo per non aver squalificato la Nuova Zelanda. All’epoca la Nuova Zelanda aveva acconsentito a disputare una partita di rugby in Sudafrica, che da dieci anni era escluso dalle Olimpiadi per le sue politiche di apartheid. Il Sudafrica venne riammesso alle Olimpiadi soltanto nell’edizione di Barcellona del 1992.

Mosca, 1980

Dopo l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979, gli Stati Uniti fecero pressioni sul Comitato Olimpico internazionale perché i Giochi che si sarebbero svolti a Mosca l’anno successivo venissero cancellati o organizzati in un’altra sede. Il CIO ignorò le richieste del presidente americano Jimmy Carter e il Comitato olimpico statunitense decise allora di boicottare i Giochi. Altri 65 paesi appoggiarono gli Stati Uniti riducendo il numero delle nazioni partecipanti a 80, il più basso dal 1956.

Los Angeles 1984 – Stati Uniti

L’Unione Sovietica si vendicò del boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca guidato dagli Stati Uniti e non si presentò ai Giochi insieme ad altri 14 paesi socialisti. L’altra grande polemica ruotò attorno all’atleta sudafricana Zola Budd, che all’epoca aveva 18 anni. Il Sudafrica era stato escluso dalle Olimpiadi a causa delle politiche di apartheid e per partecipare alle gare Budd fece richiesta di cittadinanza britannica. La ottenne in tempi molto brevi e il governo britannico venne accusato sia all’estero che dall’opinione pubblica di ingiustizia e favoritismo. Budd fu al centro di nuove polemiche durante la finale dei 3.000 metri femminile: a un certo punto superò l’americana Mary Decker tagliandole la strada, facendola cadere a terra e obbligandola a ritirarsi dalla gara. Alla fine Budd arrivò settima, mentre cercava di trattenere le lacrime per i fischi della folla. C’erano anche dei cartelli con scritto «Spazzatura bianca, vattene a casa».