Gli ebook e sant’Agostino

Lo scrittore Lev Grossman spiega perché solo i libri di carta danno un potere unico al lettore, santità compresa

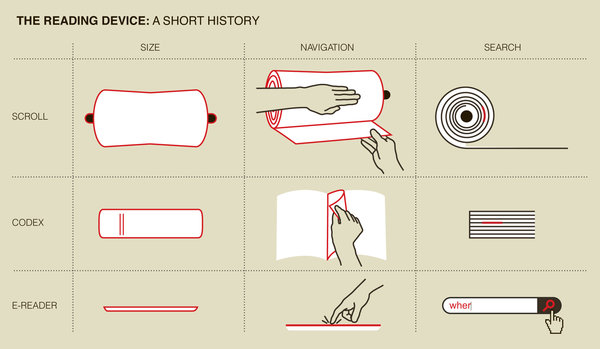

Il dibattito su che fine faranno i libri di carta ora che ci sono gli ebook va avanti da anni e ha prodotto una letteratura molto ampia e variegata, tra chi prevede la fine del libro e chi sostiene che continuerà a esistere insieme alle librerie e alle biblioteche. La trasformazione da oggetto tangibile a prodotto digitale è comunque in corso e, anche se non riusciamo ancora a prevedere con certezza le dimensioni e la portata di questo cambiamento, è indubbio che i semplici gesti che hanno accompagnato la lettura da quando esiste la parola scritta stanno cambiando. Partendo da questa considerazione, lo scrittore e critico letterario Lev Grossman si occupa sul New York Times del nostro progressivo passaggio dal leggere srotolando le pergamene allo scorrimento con le dita sugli schermi dei tablet.

Il dibattito su che fine faranno i libri di carta ora che ci sono gli ebook va avanti da anni e ha prodotto una letteratura molto ampia e variegata, tra chi prevede la fine del libro e chi sostiene che continuerà a esistere insieme alle librerie e alle biblioteche. La trasformazione da oggetto tangibile a prodotto digitale è comunque in corso e, anche se non riusciamo ancora a prevedere con certezza le dimensioni e la portata di questo cambiamento, è indubbio che i semplici gesti che hanno accompagnato la lettura da quando esiste la parola scritta stanno cambiando. Partendo da questa considerazione, lo scrittore e critico letterario Lev Grossman si occupa sul New York Times del nostro progressivo passaggio dal leggere srotolando le pergamene allo scorrimento con le dita sugli schermi dei tablet.

Grossman osserva che per trovare un cambiamento così importante nella storia della parola scritta, come quello che stiamo vivendo in questi anni, occorre tornare indietro a metà del Quattrocento quando Johann Gutenberg ideò il suo sistema di stampa a caratteri mobili. Andando ancora più indietro nel tempo, c’è un altro precedente efficace per comprendere come stiano cambiando le cose. A partire dal primo secolo dopo Cristo, i lettori nell’Occidente abbandonarono progressivamente i rotoli di pergamena per i codici, i libri rilegati che usiamo ancora oggi.

Nel mondo classico, il rotolo era il formato scelto per i libri e lo stato dell’arte per quanto riguardava la tecnologia dell’informazione. Si trattava sostanzialmente di un lungo pezzo di carta o pergamena arrotolato su se stesso. Per leggerlo era necessario srotolarlo, facendo comparire un po’ di testo per volta; quando avevi finito dovevi riarrotolarlo dal verso giusto, in un modo non molto diverso da un altro medium obsoleto: la videocassetta. In inglese ci sono ancora parole rimaste dal tempo dei rotoli. La prima pagina di un rotolo, che riportava le informazioni su dove era stato fatto, era chiamato protocollo (“protocol” in inglese, ndr). La ragione per cui i libri a volte sono chiamati volumi è dovuta al fatto che la radice della parola “volume” è “volvere”, che significa srotolare: per poter leggere dovevi srotolarlo.

I rotoli di carta e pergamena venivano solitamente utilizzati per i documenti molto importanti, ricorda Grossman, come testi sacri, documenti legali, storici o di letteratura. Per le cose di tutti i giorni gli antichi utilizzavano le tavolette di legno ricoperte da uno strato di cera, sul quale si scriveva con uno stilo. Le tavolette erano ideali per i testi che non andavano conservati: bastava rimodellare la cera o raschiarla per avere una superficie pulita e nuova su cui scrivere. Poi qualcuno a un certo punto decise di mettere insieme più tavolette, legate tra loro: era il primo passo verso il libro come lo conosciamo oggi.

I codici iniziarono ad andare per la maggiore quando un gruppo di gente particolarmente interessante e con le idee chiare decise di adottarli per i propri scopi. Erano i cristiani e utilizzarono il formato del codice per diffondere la Bibbia. Ai cristiani il codice piaceva molto perché era un sistema di comunicazione che consentiva loro di distinguersi dagli ebrei, che continuavano (e lo fanno ancora oggi) a conservare le loro sacre scritture nei rotoli di carta e pergamena. Il codice aveva, inoltre, il vantaggio di essere più pratico per il trasporto perché di dimensioni contenute ed era anche più economico poiché consentiva di scrivere su entrambi i lati del foglio di carta, cosa che non si poteva fare con i rotoli.

Il progressivo affermarsi del codice portò anche a un nuovo modo di leggere i testi. Per la prima volta quel tipo di supporto consentiva di saltare da un punto all’altro del testo istantaneamente, senza dover stare lì a srotolare metri e metri di carta. Permetteva anche di andare avanti e indietro tra un certo numero di pagine e di visualizzarne due per volta. Senza contare la praticità di inserire più segnalibri. In un certo senso, dice Grossman, era l’equivalente su carta di quella che oggi noi chiamiamo RAM, la memoria ad accesso casuale del computer. Un rotolo consentiva di procedere solo linearmente, il codice rompeva questa barriera.

Nelle sue “Confessioni”, che risalgono alla fine del Quarto secolo, sant’Agostino sente una voce che gli dice di “mettersi a leggere”. Interpreta il fenomeno come una esortazione divina a prendere la Bibbia, aprirla a caso e leggere il primo passaggio che vi trova scritto. Decide di farlo, ha una illuminazione e diventa un cristiano. Poi inserisce un segnalibro nella pagina. Non avrebbe mai potuto farlo con un rotolo.

A distanza di molti secoli, ora stiamo affrontando qualcosa di simile a ciò che fecero i cristiani con un nuovo formato per diffondere i testi. Nei primi tre mesi di quest’anno le vendite dei libri in formato elettronico sono aumentate del 160 per cento. Le vendite dei libri tradizionali sono scese del 9 per cento. Iniziano a essere numeri importanti, ma non siamo ancora nella fase in cui una tecnologia superiore ne sostituisce una meno efficace.

illustrazione di Joon Mo Kang

Gli ebook hanno il vantaggio di essere più compatti e portatili rispetto ai libri tradizionali, inoltre consentono di effettuare ricerche testuali al loro interno e contribuiscono a ridurre il consumo della carta. I libri di carta in compenso non hanno bisogno delle batterie e non hanno il problema di schermi elettronici ancora non comparabili con l’eleganza e la chiarezza di una pagina stampata.

Il confronto sui pro e i contro dei due sistemi va avanti da tempo, ma secondo Grossman non ha ancora affrontato un aspetto fondamentale: la possibilità di leggere in maniera non lineare un testo che tanto impressionò sant’Agostino.

Se la storia dei rotoli di pergamena e dei codici ha una morale, si tratta di questo. In genere mettiamo in relazione la tecnologia digitale con l’assenza di linearità, i sentieri che si biforcano che vengono attraversati dagli utenti del Web che passano da un link a un altro nel sottobosco di Internet. Ma gli ebook e la non linearità non sono molto compatibili. Saltare da una parte all’altra di un lungo documento come un romanzo è un’operazione dolorosamente complicata su un lettore di libri elettronici, come provare a suonare il piano con le dita intorpidite.

Per andare a recuperare un passaggio in un ebook devi scorrere pagina per pagina, oppure inserire direttamente un numero di pagina sperando di trovare in quel punto il testo che ti interessa, o ancora ricordare qualche parola così da fare una ricerca testuale. Il libro di carta si adatta al meglio alla lettura non lineare, è il formato ideale per un romanzo e secondo Grossman il modo stesso di scrivere romanzi si è con il tempo evoluto adattandosi in parte al libro, che da solo «può offrire il giusto tipo di navigazione».

Grossman conclude la sua riflessione ricordando che il libro vinse sui sistemi di lettura precedenti perché faceva ciò che le buone tecnologie dovrebbero fare: dare ai lettori un potere che prima non avevano, quello di poter controllare il flusso stesso della loro lettura e del loro modo di leggere. «Fino a quando non sentirò Dio dirmi “Avvia e mettiti a leggere”, non mi arrenderò».