Che cosa ha detto Pisanu

I passaggi cruciali della relazione di Beppe Pisanu, presidente della commissione antimafia

Ieri il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Beppe Pisanu, è tornato sul tema delle stragi di mafia degli anni Novanta nel corso della sua relazione. È un testo tanto lungo quanto interessante: quasi appassionante, specie considerato che si tratta una relazione ufficiale. Oltre alla frasi riportate ieri dai giornali sulla presunta trattativa tra Stato e mafia – “ci fu qualcosa del genere” – è significativo il lavoro di ricostruzione e contestualizzazione operato da Pisanu nel raccontare due anni tragici e cruciali nella storia dell’Italia.

L’attentato dell’Addaura

Per le sue caratteristiche il fallito attentato all’Addaura può essere correttamente considerato come il prologo dei grandi delitti e delle stragi di mafia del 1992-93. […] Sulla scena dell’Addaura è stata anche ipotizzata la presenza di due agenti della Polizia di Stato, Antonino Agostino ed Emanuele Piazza, probabilmente collaboratori esterni dei servizi di informazione e sicurezza, e quella di un terzo agente definito “faccia da mostro”. […] La tragica scomparsa di entrambi gli agenti alimenta congetture diverse, ma allo stato attuale delle indagini non è possibile definire la loro posizione e trarre conseguenti deduzioni. Tuttavia, fra tante luci ed ombre, oggi riusciamo a comprendere meglio l’espressione del Dott. Falcone, secondo cui “menti raffinatissime” avevano ideato il piano criminoso.

L’omicidio di Salvo Lima

Due anni dopo, il 12 marzo 1992, viene assassinato, con un classico agguato di mafia, l’On. Salvo Lima, parlamentare europeo e autorevole esponente della Democrazia Cristiana. […] Lima fu “punito” come principale rappresentante siciliano del gruppo politico che non aveva saputo assicurare le necessarie tutele al “maxi-processo”: lo storico evento giudiziario ideato da Falcone che, per la prima volta, aveva messo a nudo l’organizzazione e le modalità operative di Cosa Nostra, insidiandone la stessa sopravvivenza.

La strage di Capaci

Viene da lì la feroce determinazione con cui il 23 maggio 1993 fu compiuta la strage di Capaci, dove persero la vita Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Le responsabilità del reato di strage sono state chiaramente accertate ed ascritte ai vertici di “Cosa Nostra”. In particolare è stata affermata la responsabilità sia della “Commissione regionale” sia della “Commissione provinciale di Palermo”, e ciò in applicazione del cosiddetto “teorema Buscetta”, secondo il quale sussiste la piena condivisione dei delitti eccellenti, in quanto essi corrispondono alla realizzazione e alla tutela degli interessi vitali dell’organizzazione.

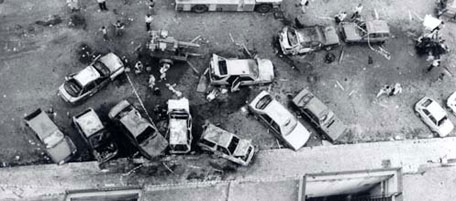

La strage di via D’Amelio

Pressocchè identica, sia nell’impostazione mafioso-terroristica, sia nell’esecuzione, è la “strage di Via D’Amelio”. Il 19 luglio 1992 una violentissima esplosione si verifica a Palermo in Via Mariano D’Amelio, provocando la morte di Paolo Borsellino, procuratore aggiunto presso la Procura Distrettuale della Repubblica di Palermo, e degli agenti di scorta Claudio Traina, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli e Eddie Walter Cosina, nonchè il ferimento di numerose persone ed una generale devastazione delle cose circostanti.

Le cose ancora da chiarire

Ciò detto, occorre subito precisare che taluni aspetti fondamentali della strage sono ancora da chiarire. […] A tutt’oggi non conosciamo la composizione del commando stragista; sappiamo ben poco sulla provenienza dell’esplosivo impiegato, il “plastico T4 o pentrite”; e sembra definitivamente scomparsa l'”agenda rossa” che, a detta dei familiari, il giudice Borsellino consultò e ripose nella borsa prima di recarsi in Via D’Amelio.

La polizia forzò le indagini

Le prime indagini su Via D’Amelio avrebbero subìto rilevanti forzature anche ad opera di funzionari della Polizia di Stato legati ai Servizi Segreti. Ora è legittimo chiedersi se tali forzature nacquero dall’ansia degli investigatori di dare una risposta appagante all’opinione pubblica sconvolta o se invece nacquero da un deliberato proposito di depistaggio. Non ci sono, almeno per ora, risposte documentate.

Il ruolo dei servizi segreti

Sulla scena, comunque riappaiono le ombre dei servizi Segreti. Prima fra tutte, quella del Dott. Lorenzo Narracci, già collaboratore del Dott. Contrada, come funzionario del SISDE a Palermo, tuttora in servizio all’AISI, e a quanto pare indagato a Caltanissetta. Gaspare Spatuzza lo ha vagamente riconosciuto in fotografia come persona esterna a Cosa Nostra; mentre Massimo Ciancimino, testimone piuttosto discusso, lo ha indicato come accompagnatore del misterioso signor Franco o Carlo che avrebbe assiduamente seguito suo padre Vito Ciancimino nel corso della cosiddetta “trattativa” tra Stato e “Cosa Nostra”.

La trattativa

Sulla strage di Via D’Amelio e sugli sviluppi successivi, la “trattativa” ebbe un impatto rilevante. Non è facile misurarne la portata a causa della segretezza delle indagini in corso. Come è noto, essa si sarebbe svolta tra l’allora Colonnello di CC Mario Mori e il suo collaboratore Capitano Giuseppe De Donno, da un lato, e l’ex Sindaco di Palermo Vito Ciancimino, dall’altro. Secondo l’opinione prevalente il primo contatto fu stabilito nello spazio di tempo compreso tra la strage di Capaci e quella di Via D’Amelio e si protrasse fino al dicembre del 1992, praticamente fino alla vigilia dell’arresto di Riina avvenuto il 16 gennaio successivo. Di questi contatti – che nelle loro intenzioni costituivano un’ardita operazione investigativa – i due ufficiali informarono alcune Autorità politico-istituzionali. Secondo l’ipotesi accusatoria invece essi intavolavano un vero e proprio negoziato in virtù del quale “Cosa Nostra” poneva fine alle stragi e otteneva, in cambio, provvedimenti favorevoli all’organizzazione. È probabile che Ciancimino abbia enfatizzato il suo ruolo di mediatore tra mafia e istituzioni con l’idea di trarre vantaggi personali da una parte e dall’altra. Ed è altrettanto probabile che l’iniziativa degli ufficiali dell’Arma sia stata percepita da Cosa Nostra come il segno della disponibilità di settori delle istituzioni a scendere a patti con essa, inducendola così a colpire ancora per piegare ogni eventuale resistenza.

I sette attentati terroristici della mafia

Ma le esecuzioni individuali già programmate vengono disdette per aprire la fase più cruenta e politicamente eversiva: quella della produzione indiscriminata di terrore in tutto il paese, mediante gravissimi attentati al patrimonio artistico e culturale. La successione di sette operazioni stragiste, con le prime cinque concentrate nello spazio di soli tre mesi, non ha precedenti in Italia. Le ricordo rapidamente.

– alle ore 21.40 del 14 maggio 1993 un ordigno esplosivo deflagra all’incrocio tra Via Ruggero Fauro e Via Boccioni in Roma, subito dopo il passaggio dell’autovettura del noto presentatore Maurizio Costanzo che rimane fortunatamente illeso. L’esplosione provoca il ferimento di 24 persone e il danneggiamento di numerosi veicoli e degli edifici adiacenti.

– alle ore 1.00 del 27 maggio 1993 una violenta esplosione in Via dei Georgofili a Firenze fa crollare un’ala della Torre del Pulci, e altri palazzi storici vicini. Perdono la vita il vigile urbano Fabrizio Nencioni, la moglie Angela, le figlie Nadia e Caterina, lo studente universitario Dario Capolicchio. I feriti sono 37. Alla Galleria degli Uffizi i danni sono gravissimi: tre dipinti perduti per sempre e 173 danneggiati, insieme a 42 busti e 16 statue.

– alle ore 23.14 del 27 luglio 1993 un’altra potente esplosione in Via Palestro a Milano, cagiona ingenti danni al Padiglione di arte contemporanea, agli automezzi e agli edifici vicini. Restano uccisi i vigili del fuoco Alessandro Ferrari, Carlo La Catena e Sergio Pasotto, il vigile urbano Stefano Picerno e l’immigrato Moussafir Driss. I feriti sono 12.

– alle ore 23.58 del 27 luglio 1993 un ordigno esplosivo deflagra nella piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, danneggiando le strutture murarie della Basilica e del Palazzo Lateranense, nonché i veicoli in sosta o in transito nelle vicinanze.

– adistanza di qualche minuto, una seconda esplosione danneggia la chiesa di San Giorgio al Velabro in Roma, gli edifici limitrofi ed i veicoli in sosta o in transito.

– il 23 gennaio del 1994, una “Lancia Thema” imbottita con oltre 120 kg di esplosivo viene collocata nel viale dei Gladiatori a Roma, nelle immediate vicinanze dell’Olimpico, in un punto dove al termine di manifestazioni pubbliche sportive, transitano gli autobus dei carabinieri in servizio allo stadio. L’autovettura non esplode per il difettoso funzionamento del congegno di attivazione della carica.

– il 14 aprile 1994, infine, in Formello (Roma) viene trovato un ingente quantitativo di materiale esplosivo occultato sul ciglio della Via Formellese, dove solitamente passa il collaboratore di giustizia Salvatore Contorno che abita da quelle parti.

Cosa voleva la mafia

La nuova strategia di tipo terroristico, basata sull’esecuzione di attentati indiscriminati fuori dalla Sicilia, principalmente contro beni nazionali di interesse artistico, aveva, come chiariranno i processi, i seguenti obiettivi immediati: l’abrogazione della normativa penitenziaria con l’isolamento carcerario dei mafiosi; la chiusura di alcune carceri “speciali” (Pianosa e l’Asinara); la sterilizzazione della normativa sui “collaboratori di giustizia”; la degradazione della cultura dell’antimafia mediante l’eliminazione di un giornalista considerato suo sostenitore.

Quando cambia tutto

Il punto di svolta della strategia politico-militare della mafia siciliana è dunque il 30 gennaio del 1992, quando la Corte di Cassazione, pronunciandosi definitivamente sul “maxi-processo”, rigetta tutti i ricorsi delle difese e consacra il criterio della responsabilità implicita della “Commissione”, l’organo di autogoverno di Cosa Nostra. Lì si interrompe la lunga “pax mafiosa” iniziata nella seconda metà degli anni ’80 e “Cosa Nostra” presenta immediatamente il conto a coloro che non avevano saputo proteggere l’associazione dalla bufera giudiziaria.

Le convergenze di interessi con la mafia

È dunque ragionevole ipotizzare che nella stagione dei grandi delitti e delle stragi si sia verificata una convergenza di interessi tra Cosa Nostra, altre organizzazioni criminali, logge massoniche segrete, pezzi deviati delle istituzioni, mondo degli affari e della politica. Questa attitudine a entrare in combinazioni diverse è nella storia della mafia e, soprattutto è nella natura stessa della Borghesia mafiosa.

Perché Cosa nostra voleva trattare con lo Stato

Ora è del tutto evidente, come hanno stabilito i magistrati e come ha confermato l’incerta copia del misterioso “papello”, che l’obiettivo essenziale, il fine ultimo pratico delle stragi del 92-’93 era quello di costringere lo Stato ad abolire il 41 bis e a ridimensionare tutte le attività di prevenzione e repressione.

Qualcuno nello Stato voleva trattare?

Recentemente l’allora Ministro della Giustizia Martelli ha ribadito che mentre il Governo era impegnato in uno scontro frontale con la mafia “c’erano altre parti di Stato che viceversa pensavano che le cose si potevano aggiustare, se per un verso la mafia rinunciava alla strategia terroristica e dall’altra parte lo Stato si toglieva dalla testa l’idea di portare il colpo definitivo a Cosa Nostra”. Per l’ex Ministro Mancino non ci fu trattativa: “noi l’abbiamo sempre respinta … anche come semplice ipotesi di alleggerimento dello scontro con lo Stato portato avanti dalla mafia”.

“Qualcosa del genere”

Sono due punti di vista diversi e comunque meno contraddittori di quel che appare, perché entrambi ribadiscono l’estraneità del Governo alla trattativa. Ma qualcosa del genere ci fu e Cosa Nostra la accompagnò con inaudite ostentazioni di forza.

Alcune date tornano

Voglio segnalare a questo proposito una singolare corrispondenza di date che si verifica, a partire dal maggio del 1993, tra le stragi sul territorio continentale e la scadenza dei tre blocchi di 41 bis emessi nell’anno precedente. Il 27 maggio esplode la bomba di Via dei Georgofili, a meno di un mese dalla scadenza dei primi provvedimenti adottati dal Ministro Martelli. E’ il “colpettino… per stuzzicare la controparte” di cui parlarono Riina e Brusca? O, in altri termini, un messaggio diretto a caldeggiare una richiesta o a riavviare una trattativa? Il messaggio, comunque, non viene raccolto e infatti i 325 provvedimenti vengono prorogati di un altro anno fino al 1994. Il 27 e 28 luglio esplodono le bombe di Milano e Roma e “Cosa Nostra” assume una iniziativa senza precedenti: rivendica gli attentati in perfetto stile brigatista ed alza il tiro minacciando una nuova strage con la “garanzia di centinaia di morti”. Forse è il preavviso della strage programmata allo Stadio Olimpico che, per fortuna, fallirà. Il 1° novembre del 1993 scade un altro blocco di provvedimenti 41 bis, ma nel frattempo “Cosa Nostra” tace. Imprevedibilmente, tre giorni dopo quella scadenza, il 4 e il 6 novembre, il Ministro di Grazia e Giustizia non proroga il 41 bis a 140 detenuti nel carcere dell’Ucciardone di Palermo. Se ne può desumere che la “trattativa-ricatto” abbia prodotto i suoi effetti tra il 29 luglio e il 6 novembre? E’ comunque plausibile ritenere che l’organizzazione mafiosa avesse interpretato quella revoca come un cedimento o una concessione dello Stato per i colpi subiti e che, pertanto, la campagna stragista dovesse andare avanti. Tanto più che il 31 gennaio 1994 sarebbe scaduto il provvedimento più importante, nel cui elenco figuravano alcuni dei boss più autorevoli di “Cosa Nostra”: Gerlando Alberti, Bernardo Brusca, Pippo Calò, Stefano Fidanzati, Giacomo Gambino, Salvatore Greco, Luciano Liggio, Francesco Madonia, ecc.. Questa ipotesi si rafforzerebbe se la data della tentata strage allo Stadio Olimpico fosse quella indicata da G. Spatuzza: e cioè il 23 gennaio 1994, in occasione della partita di calcio Roma-Udinese. Naturalmente queste sincronie vanno prese con cautela, anche perché le stragi continentali erano state programmate con largo anticipo.

Lo Stato non cedette

In ogni caso resta il fatto che la seconda revoca non ci fu, che la strage all’Olimpico non fu più tentata e che lo Stato non cedette. Anzi, andò via via intensificando le attività di prevenzione e di contrasto; attività che non avrebbero più avuto soste né con i governi di centro-sinistra né con quelli di centro-destra.

Gli interventi esterni alla mafia

Anche la semplice narrazione dei fatti induce a ritenere che vi furono interventi esterni alla mafia nella programmazione ed esecuzione delle stragi. Fin dall’agosto del 1993, un rapporto della DIA, aveva intravisto e descritto “una aggregazione di tipo orizzontale”, in cui rientravano, oltre alla mafia, talune logge massoniche di Palermo e Trapani, gruppi eversivi di destra, funzionari infedeli dello Stato e amministratori corrotti. Sulla stessa linea, pur restringendo il campo, il procuratore di Caltanissetta Dr. Lari ha sostenuto recentemente che Cosa Nostra non è stata “eterodiretta da entità altre”, ma che al tavolo delle decisioni si siano trovati, accanto ai mafiosi, “soggetti deviati dell’apparato istituzionale che hanno tradito lo Stato con lo scopo di destabilizzare il paese … mettendo a disposizione un know-how strategico e militare”. Nel luglio scorso lo stesso Dr. Lari aveva anticipato che, a seguito delle dichiarazioni di Spatuzza, “le investigazioni hanno lasciato la pista puramente mafiosa e puntano a scoprire un patto fra i boss di Cosa Nostra e Servizi Segreti”. Probabilmente Provenzano fu insieme a Ciancimino tra i protagonisti di trattative del genere, mentre Riina ne fu, almeno in parte, la posta. “Trattative” complesse e a tutt’oggi oscure, nelle quali entrarono a vario titolo, per convergenza di interessi, soggetti diversi, ma tutti dotati di un concreto potere contrattuale da mettere sul piatto. Altrimenti “Cosa Nostra” li avrebbe rifiutati.

Guardarsi dalle semplificazioni

Proprio per questa intuibile o evidente complessità, dobbiamo guardarci bene dalle semplificazioni come dalle generalizzazioni: una testimonianza sul “sentito dire” ha bisogno di riscontri obiettivi e l’accostamento arbitrario di pezzi di verità diverse può darci, al massimo, solo una congettura. Mi riferisco soprattutto alla dimensione strettamente politica della trattativa e, in particolare, agli interessi politici della mafia nel periodo delle stragi. Uccisi, o minacciati di morte o abbandonati i suoi tradizionali referenti, “Cosa Nostra” faticava a orientarsi e a costruire nuove alleanze in un contesto politico che, dopo la caduta del muro di Berlino, si stava ormai disgregando sotto i colpi di tangentopoli e quelli delle stesse stragi. Tanto è vero che cercò una soluzione, costruendosi un proprio partito regionale, “Sicilia Libera”, che avrebbe poi cercato di spendere sulla scena politica nazionale, ancora troppo confusa ed incerta. Perciò è probabile che all’indomani dell’arresto dei fratelli Graviano e della sconfitta dell’ala stragista, “Cosa Nostra” si sia adeguata al nuovo ordine di Bernardo Provenzano e si sia messa alla finestra, in attesa di quel che sarebbe successo dopo le dimissioni del Governo Ciampi (13 gennaio 1994), lo scioglimento delle Camere e le elezioni anticipate. Da allora ad oggi, bloccato il braccio militare, Cosa Nostra ha certamente curato le sue relazioni, i suoi affari, il suo potere. Ma da allora ad oggi ha perduto quasi tutti i suoi maggiori esponenti, mentre in Sicilia è cresciuta grandemente una opposizione sociale alla mafia che ha i suoi eroi e i suoi obiettivi civili e procede decisamente accanto alla magistratura e alle forze dell’ordine. Anche per questo “Cosa Nostra” ha forse rinunziato all’idea di confrontarsi da pari a pari con lo Stato, ma non ha certo rinunziato alla politica. Al contrario, con l’espandersi del suo potere economico ha sentito sempre più il bisogno di proteggere i suoi affari e i suoi uomini. Specialmente con gli strumenti della politica comunale, regionale, nazionale ed europea. Ma a questo punto entriamo nella seconda fase del nostro programma di lavoro: la lotta alle mafie italiane e straniere sul versante economico-finanziario: la nuova frontiera dell’antimafia. E’ dunque opportuno concludere qui questo lungo e tuttavia lacunoso intervento.