Siamo circondati dai lavori di Gae Aulenti

La Triennale di Milano inaugura una mostra sull'architetta italiana, nota per il Museo d'Orsay a Parigi, la stazione Cadorna a Milano, lampade, sedie, ville, negozi

Dal 22 maggio al 12 gennaio 2025 la Triennale di Milano ospita una retrospettiva dedicata a Gae Aulenti, una delle figure più importanti del design e dell’architettura italiane del Novecento. In particolare ricostruisce alcuni degli ambienti progettati da Aulenti – case private, allestimenti di musei, negozi, stazioni della metropolitana e scenografie teatrali – che permettono ai visitatori di esplorare e conoscerne il lavoro vasto e vario.

Aulenti è nota per la sua versatilità e lei stessa disse di non voler «essere specialista di una cosa, per questo mi occupo di design, architettura, teatro: è proprio in questo rifiuto alla specializzazione che, credo, ci sia un’armonia». Si è occupata infatti di design industriale e di interni, realizzando alcuni famosi oggetti di arredo come la lampada Pipistrello e il Tavolo con ruote, della ristrutturazione e conversione di grandi spazi espositivi come il Museo d’Orsay a Parigi, di scenografie teatrali e allestimenti di negozi e musei.

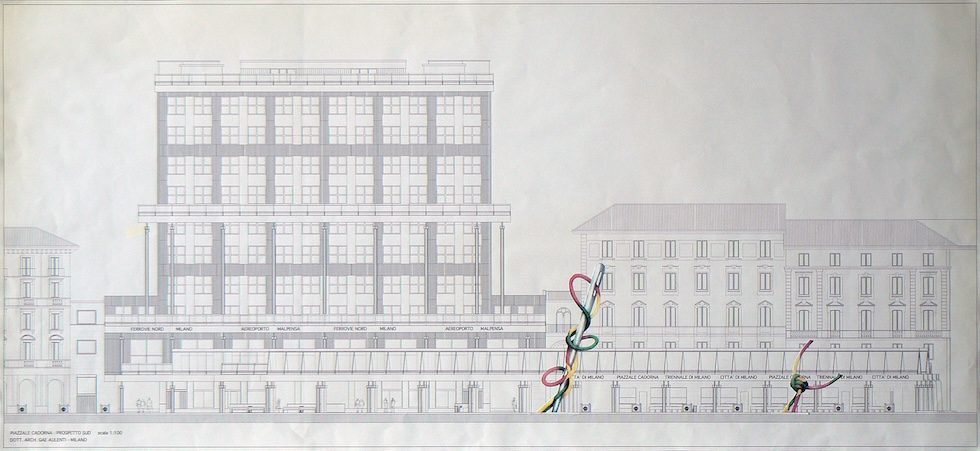

Prospetto del progetto di riqualificazione di piazzale Cadorna, 1999 (© Archivio Gae Aulenti)

A Milano ha curato la ristrutturazione dello spazio Oberdan e la riqualificazione di piazzale Cadorna, con la nota e contestata statua Ago, filo e nodo. Pur essendo identificata molto con la città – che le ha anche dedicato una piazza nuova e frequentata, quella vicino al Bosco verticale, e consegnato l’Ambrogino d’oro, il più alto riconoscimento cittadino – Aulenti non era nata né cresciuta a Milano, ma ci si era trasferita nel 1954, a 26 anni, dopo aver sposato l’architetto Francesco Buzzi.

Piazza Gae Aulenti a Milano, marzo 2020 (Emanuele Cremaschi/Getty Images)

Era, infatti, nata con il nome di Gaetana Emilia a Palazzolo dello Stella, in provincia di Udine, il 4 dicembre 1927: «per caso», come ha raccontato nel programma Rai Incontri ravvicinati nel 2011, perché il padre aveva studiato a Venezia. I suoi genitori erano del Sud, lui pugliese, lei napoletana ma di origine calabrese: erano «due famiglie di intellettuali», aveva un nonno magistrato, un altro nonno medico e accademico a Palermo. Si trasferirono presto a Biella, dove Aulenti restò fino all’adolescenza.

Desiderosa di indipendenza, scelse un percorso di studi che a Biella non c’era e andò al liceo artistico a Firenze, durante la Seconda guerra mondiale tornò a casa e collaborò con i partigiani, concluse infine gli studi a Torino. In quegli anni l’Italia e l’Europa erano in macerie e la sua risposta alle macerie fu studiare architettura, «un lavoro utile», come ripeté più volte. Si laureò al Politecnico di Milano nel 1953, nel 1954 si sposò e si traferì a Milano e nel 1955 nacque sua figlia Giovanna. Raccontò poi di essersi separata dal marito «perché non voleva che facessi l’architetto, ma abbiamo fatto una cosa bellissima che si chiama Giovanna. Ho una nipote, Nina, architetto, 110 e lode, bravissima» che ora, tra le altre cose, dirige l’archivio dedicato alla nonna e che ha collaborato alla realizzazione della mostra in Triennale.

Arrivo al Mare, allestimento della XIII Triennale di Milano curato da Aulenti nel 1964. Aulenti si occupò degli allestimenti temporanei della XII e XIII Triennale di Milano, nel 1960 e 1964, e anche dell’allestimento della sezione italiana per la XIII edizione. (Foto di Ancillotti, 1964)

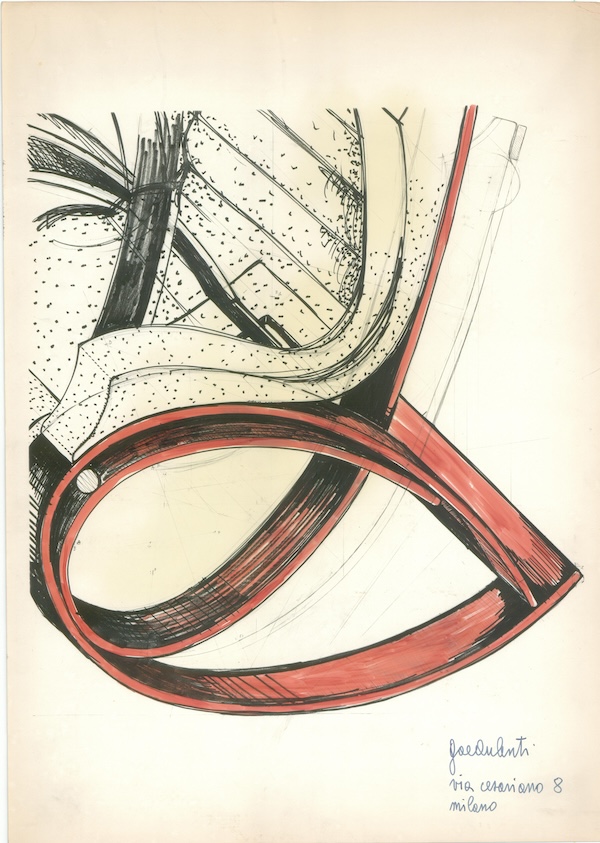

Negli anni Cinquanta Milano era al centro del dibattito sul design italiano, che sarebbe diventato un punto di riferimento e un modello in tutto il mondo. Si confrontavano gli architetti più fedeli alla tradizione modernista – il movimento nato negli anni Venti che perseguiva razionalismo e funzionalismo – e quelli del Neoliberty, che recuperava l’artigianato, l’uso del colore, l’attenzione all’ornamento e alla sinuosità delle curve. Aulenti fu tra gli esponenti di questo nuovo movimento, sostenuto anche dalla prestigiosa rivista di architettura Casabella-Continuità, diretta dall’architetto Ernesto Nathan Rogers.

Sono considerati esempi di Neoliberty il suo primo progetto, Casa Cumani, nel quartiere di San Siro a Milano, e uno dei primi oggetti che disegnò, la sedia a dondolo Sgarsul, prodotta dall’azienda Poltronova dal 1966.

Il progetto della sedia a dondolo Sgarsul per Poltronova, 1962 (© Archivio Gae Aulenti)

Aulenti lavorava da casa per occuparsi della figlia piccola in un settore in cui c’erano quasi solo uomini. Lei – che ha sempre detto di voler essere chiamata “architetto” – ha parlato più volte e con un certo umorismo delle difficoltà nel farsi strada in ambiente molto «misogino». Sempre alla Rai raccontò di quando andò in cantiere per la prima volta: «è stato terribile: entro e sento che “dicono ma chi è quella lì? cosa vuole?” Ero molto giovane ero anche bellina […] poi ho detto: sono l’architetto, e scoppiarono a ridere».

Nella prima metà degli anni Sessanta, Aulenti disegnò alcuni dei suoi pezzi di design più famosi, molti ancora in produzione: oltre alla Sgarsul, i mobili da giardino Locus Solus del 1964, le lampade-vaso Giova dedicate alla figlia (1964), la lampada Pipistrello (1965), la lampada da tavolo King Sun (1967) e le lampade Oracolo e Mezzoracolo (1969).

Due modelli di lampada Pipistrello realizzata da Gae Aulenti e prodotta da Martinelli Luce (1963) (ANSA)

Arrivarono anche i primi riconoscimenti internazionali e alcuni suoi progetti vennero inclusi in importanti mostre internazionali tra cui Design Italian Style allestita alla Hallmark Gallery di New York nel 1968 e Italy: The New Domestic Landscape ospitata al MoMA di New York nel 1972.

Un allestimento della mostra su Gae Aulenti in Triennale, con alcuni dei suoi più famosi oggetti di design (Alessandro Saletta – DSL Studio)

Nel frattempo Aulenti era diventata un personaggio della buona società milanese, aveva un salotto frequentato da intellettuali come le giornaliste Camilla Cederna e Lina Sotis, lo scrittore Umberto Eco e il politico Carlo Ripa di Meana (con cui ebbe una lunga relazione sentimentale) e aveva stretto rapporti con la famiglia Olivetti e con la famiglia Agnelli, che diventarono suoi committenti abituali.

Per Olivetti, la famosa azienda di macchine da scrivere di Ivrea, realizzò tra il 1966 e il 1968 gli showroom di Parigi e di Buenos Aires, immaginandoli come dei «templi» degli oggetti «dove vivere un’esperienza», come ha raccontato Chiara Alessi. Con l’azienda automobilistica Fiat, allora di proprietà degli Agnelli, collaborò dal 1968 al 1978 allestendo punti vendita in città italiane. Ristrutturò anche l’appartamento di Gianni Agnelli nel quartiere di Brera, a Milano, e diventò, di fatto, l’architetta di famiglia.

Nel 1966 fu scelta come art director del Centro Fly Casa a Milano, il primo grande magazzino dell’architettura e del design italiano: vendeva pezzi di oltre 50 designer internazionali e l’allestimento – con pedane ricoperte in moquette marrone e tre piani collegati tra loro da scale mobili arancioni – fu progettato sempre da Aulenti.

Un allestimento della mostra su Gae Aulenti in Triennale, con alcuni dei suoi più famosi oggetti di design (Alessandro Saletta – DSL Studio)

Nel 1973 aprì uno studio nella centrale zona San Marco e per tutto il decennio continuò a lavorare in più settori: ristrutturando o progettando case e ville di vacanza dell’alta borghesia, disegnando negozi per marchi di lusso come Valentino e Bulgari o per grandi gruppi come la Rinascente, disegnando mobili come il famoso Tavolo con ruote, la sedia Tripolina, le lampade Patroclo e Alcinoo, e anche una valigia per il marchio francese Louis Vuitton. Si avvicinò al teatro grazie all’amico regista Luca Ronconi, per cui allestì le scenografie di molti spettacoli.

L’allestimento realizzato da Aulenti per la tragedia Elektra, diretta da Luca Ronconi alla Scala di Milano nel 1994 (Foto di Lelli & Masotti © Teatro alla Scala)

Nel 1980 iniziò a lavorare al suo progetto più grandioso, che la rese famosa in tutto il mondo: la riconversione della Gare d’Orsay, una stazione ferroviaria inaugurata nel 1900 a Parigi per l’Esposizione universale, nel Museo d’Orsay, che ospita arte soprattutto francese da metà Ottocento a inizio Novecento e in particolare dipinti Impressionisti. Il museo, con una superficie di 22mila metri quadrati di spazi espositivi, venne inaugurato nel 1986 e valse a Aulenti la Legione d’onore, la più alta onorificenza civile francese. A Parigi allestì anche il Museo nazionale d’arte moderna all’interno del centro Pompidou.

Il Museo d’Orsay a Parigi nel 1986, dopo i lavori di riconversione diretti da Aulenti (Foto di Mario Carrieri)

Al 1997 risale invece il suo progetto più famoso a Milano: la riqualificazione di piazzale Cadorna. Aulenti ridisegnò i tracciati dei tram e delle auto e la facciata della stazione ferroviaria, dotandola di pensiline verdi e pilastri rossi; scelse anche l’installazione al centro della piazza, la statua alta 18 metri Ago, e filo e nodo, realizzata dagli artisti Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen. Molti criticarono il risultato sostenendo che stridesse troppo con lo spirito della città, lei rispose sempre che Milano era una città grigia che ora aveva quel tocco di colore di cui aveva bisogno.

Piazzale Cadorna a Milano nel 2000, dopo la riqualificazione di Aulenti: spiccano le pensiline verdi, i pilastri rosso acceso, e il giallo, il verde e il rosso (che sono anche i colori delle prime tre linee metropolitane di Milano) di “Ago, filo e nodo” (Guia Sambonet)

Aulenti continuò a occuparsi di spazi espositivi e in particolare della ristrutturazione di Palazzo Grassi a Venezia, che era stato acquistato da Agnelli per ospitare delle mostre che nei 15 anni successivi fu lei ad allestire. Rinnovò il Museo nazionale d’arte della Catalogna di Barcellona, costruì l’Istituto italiano di cultura a Tokyo (tra molte polemiche per una facciata rosso acceso, il suo colore distintivo), ristrutturò lo spazio espositivo delle Scuderie del Quirinale a Roma, disegnò l’ingresso della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella di Firenze e l’aeroporto vicino a Perugia, in vetro cemento e con padiglioni di cemento armato dipinto di rosso, progettò le stazioni Museo e Dante della metropolitana di Napoli, aggiornò l’impianto del PalaVela per i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006.

L’aeroporto di Perugia nel 2012 (Foto di Federico Ventriglia)

Morì a Milano il 31 ottobre del 2012 a 84 anni, due settimane prima aveva ritirato di persona la medaglia d’oro alla carriera dalla Triennale. «Mi piace moltissimo il mio lavoro – disse una volta – io mi diverto veramente».