Storie di transizioni

Cosa succede in Italia alle persone che vogliono cambiare legalmente genere, al di là e al di qua delle norme

di Giulia Siviero

«La fissazione per la transizione e la chirurgia oggettifica le persone trans», dice Laverne Cox nel documentario Disclosure. Invitata in tv per un’intervista insieme a Carmen Carrera, nel 2014, la prima domanda che le venne fatta era se i suoi genitali fossero cambiati. «Non voglio parlarne perché è molto personale», rispose Carrera, e Cox – la più famosa attrice transgender al mondo – la sostenne spiegando che quella morbosità per gli aspetti più intimi della vita delle persone di genere non conforme «distoglie l’attenzione dalle esperienze di vita vera».

A differenza di quanto si tenda ancora a pensare, l’intervento chirurgico di conferma di genere – che in Italia è definito dalla legge intervento di Riattribuzione Chirurgica di Sesso (RCS) – può essere come non essere parte della transizione: e per chi lo desidera, arriva solo a un certo punto del percorso. Ciascuna transizione è una storia di vita e quindi difficilmente generalizzabile, ma è vero che ogni persona che la intraprende si trova a fare i conti con le norme che la regolano e, al di là e al di qua delle norme, con il regime discorsivo che si è sviluppato e prevale all’interno della medicina e della psichiatria intorno all’esperienza trans. È dunque possibile provare a raccontare, attraverso scelte e storie, gli ostacoli o le strategie di chi la attraversa: per potersi autodeterminare come persona che ha un’identità di genere opposta rispetto a quella del sesso assegnato alla nascita o per potersi autodeterminare come persona transgender. Ma sono necessarie alcune premesse.

Malatə

«Come ricostruito dal filosofo francese Michel Foucault nel primo volume della sua Storia della Sessualità, le persone di genere non conforme, cioè le persone la cui espressione di genere o identità di genere differisce dalle norme di genere associate al sesso assegnato alla nascita, hanno cominciato ad essere considerate della scienza medica a partire dalla fine del Diciannovesimo secolo, venendo in breve ad essere incluse entro il registro dei disturbi mentali», racconta Laura Sebastio, autrice di una ricerca sul tema presso la facoltà di Psicologia clinico-dinamica dell’Università di Padova.

L’esistenza di queste persone entrò poi nel 1980 nel Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), l’elenco ufficiale dei disturbi mentali dell’American Psychiatric Association che dagli anni Cinquanta del secolo scorso è considerato una specie di bibbia della psichiatria: «contribuendo in maniera definitiva a legittimare le pratiche medico-chirurgiche allestite ormai da decenni intorno alla “soggettività transgender”: pratiche che divennero, così, una parte importante nella definizione stessa della transessualità», dice ancora Sebastio.

Nelle successive periodiche revisioni del DSM, le etichette diagnostiche e i criteri per definirle vennero modificate per tentare di alleggerire la condizione patologica. La denominazione “Disturbo dell’Identità di Genere” fu sostituita con “Disforia di Genere”, diventando un’affezione psichiatrica meno grave, che non investe l’identità del soggetto, ma si riferisce a una condizione di sofferenza indotta dalla non corrispondenza tra genere intimamente esperito e genere espresso (socialmente e fisicamente). Venne riconosciuta anche l’esistenza di un genere alternativo e non necessariamente opposto a quello assegnato alla nascita, ma la condizione patologica rimase comunque ciò che sosteneva l’intero sistema. L’esperienza trans è dunque tuttora associata alla malattia mentale: ufficialmente, le persone trans sono malate. E chi è malatə deve essere curatə.

– Leggi anche: Cos’è “ə”, cioè lo schwa, e come si pronuncia

Tutto questo, spiega Laura Sebastio, «trova a sua volta fondamento in una cornice essenzialistica del sé e dell’identità di genere. Si dà per scontata l’esistenza di un corpo sessualmente dimorfico, che è il “contenitore” naturale di un genere innato e stabile e, dunque, binario. Secondo questa visione, avremo un concatenamento lineare tra il comportamento sociale “femminile” o “maschile” che rivela un sé “femminile” o “maschile”, e che è allineato con un corpo la cui configurazione cromosomica e ormonale dà come risultato un individuo fenomenologicamente “femmina” o “maschio”». In questa visione, l’individuo trans diventa sostanzialmente un “errore”, come condizione di chi è natə nel “corpo sbagliato”: «di conseguenza, il desiderio trans sarebbe voler ripristinare la linearità sesso-genere passando “da un sesso all’altro”». Questo porta a concepire il percorso clinico-diagnostico «come un’indagine per rintracciare segni e sintomi di una mancanza di sintonia tra una condizione interna (il “vero” genere: F o M) e il corpo materiale (“sbagliato” perché non corrisponde al genere, F o M, esperito) che non può che creare disagio (disforia) e che solo lo specialista può diagnosticare correttamente dalla sua posizione di sapere/potere». La “cura” di questo vissuto disforico consiste di conseguenza «nel riallineamento di sesso e genere a una condizione detta “naturale” e che invece reca in sé le premesse essenzialiste appena raccontate».

Un passo importante l’ha fatto nel 2019 l’OMS, che nella sua ultima classificazione internazionale delle malattie, l’ICD-11, ha iniziato a parlare di “Incongruenza di genere” rimuovendola dal capitolo relativo ai disturbi mentali e riassegnandola a un capitolo creato appositamente, il capitolo della salute sessuale, con l’esplicito obiettivo di «ridurre lo stigma» e promuovere «l’accettazione sociale delle persone che ci convivono».

Se la predisposizione delle maggiori istituzioni nel campo della salute sembra dunque essere de-patologizzare la condizione delle persone di genere non conforme, prassi e legislazioni continuano a basarsi su premesse patologizzanti, essenzialiste e binarie.

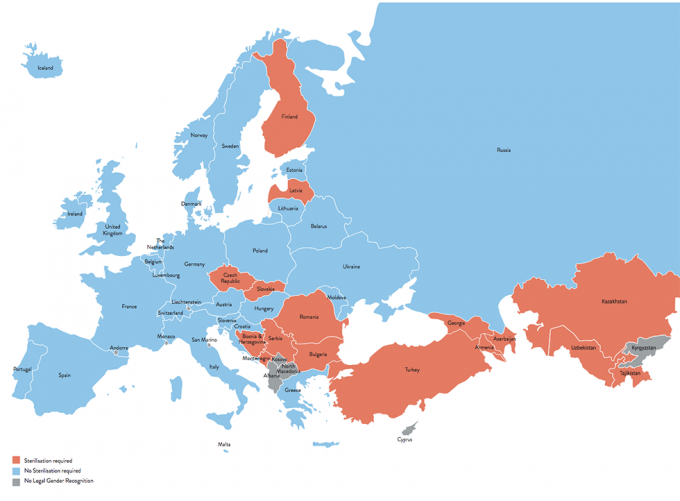

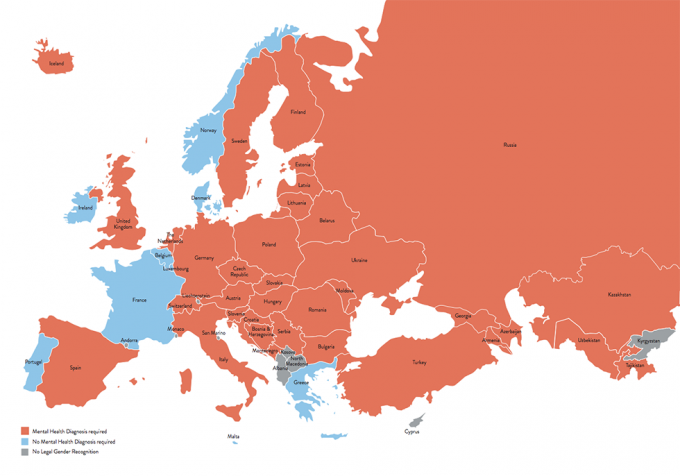

La legge tra diagnosi e sterilizzazione

Quasi ogni stato ha una propria legislazione per regolare il percorso di transizione. La TGEU (Transgender Europe, organizzazione non governativa fondata nel 2005 a Vienna per i diritti delle persone transgender) ha mappato la situazione legale dell’Europa e dell’Asia centrale, raggruppando gli stati secondo due criteri: da una parte quelli che richiedono una diagnosi di salute mentale (che sono la maggior parte) e dall’altra quelli che esigono la sterilizzazione forzata, nonostante nel 2017 la Corte europea dei diritti umani abbia condannato quest’obbligo.

Sedici paesi richiedono la sterilizzazione (TGEU)

Ci sono paesi – come Finlandia, Romania, Serbia e Bulgaria – che rientrano in entrambi i gruppi, e dove, per ottenere il riconoscimento legale del proprio genere, la persona trans deve sia presentare una diagnosi sia sottoporsi a interventi di sterilizzazione forzata. In altri stati – compresa l’Italia dal 2015, ma solo grazie a due sentenze dalla Cassazione e della Corte Costituzionale – il sostanziale obbligo alla sterilizzazione non esiste più, ma rimane invece necessaria la diagnosi di disforia di genere. Gli stati che consentono il riconoscimento legale in assenza di diagnosi sono la Francia, la Grecia, il Portogallo, il Belgio, la Norvegia, la Danimarca, l’Irlanda, Malta e il Lussemburgo. In alcuni di questi per ottenere il cambiamento di genere sui documenti non serve alcuna diagnosi: è sufficiente un’autocertificazione. In altri non serve la diagnosi ma la persona deve presentarsi davanti a un giudice.

Trentasei paesi richiedono una diagnosi di salute mentale (TGEU)

La legge e la prassi in Italia

L’iter di transizione è un percorso complesso e lungo che intreccia e incastra tra loro vari livelli: non solo quello personale, ma anche quello psicologico, medico, chirurgico per chi lo desidera, e giudiziario. Chi vuole che la propria identità sia riconosciuta dalle istituzioni deve dunque obbligatoriamente intraprendere un percorso che prevede l’intervento di diverse figure professionali e di un giudice: un percorso che viene spesso definito “un imbuto” dalle persone che lo intraprendono.

La legge che in Italia regola la transizione è la 164 del 1982: “Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”. Fu promulgata su pressione delle prime associazioni e movimenti, con due obiettivi principali: mettere fine alle cure ormonali fai-da-te minimizzando i rischi per la salute e «sanare la posizione anagrafica di quelle persone che, vivendo in tutto e per tutto nel genere di elezione, provavano un forte disagio per avere dei documenti non allineati con la loro condizione», dice Laura Sebastio. L’Italia fu il terzo stato europeo, dopo la Svizzera e la Germania, a prevedere e normare la transizione: «Da allora però non è cambiato molto, e la legge, oggi, risulta ormai datata sia nelle premesse sulle quali si basa, sia per le pratiche attuative previste».

La legge del 1982 stabilisce che deve essere un tribunale (quello di residenza) a prendere la decisione sul cambiamento anagrafico di sesso della persona che ne fa richiesta. La legge dice anche che il tribunale autorizza «quando risulta necessario» un «adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico»: e la legge è sempre stata interpretata in modo da considerare necessaria l’operazione chirurgica – e dunque la sterilizzazione – per la rettifica del sesso e il cambio del nome sui documenti. Nel 2015 due importanti sentenze (la 221 della Corte Costituzionale e la 15138 della Corte di Cassazione) si sono pronunciate sul principio di necessità citato dalla legge: andando contro l’interpretazione fino a quel momento prevalente, hanno stabilito che l’intervento chirurgico non è più necessario, ma solo possibile se viene scelto dalla persona. Nel caso si scelga l’intervento chirurgico, è comunque sempre un tribunale a doverlo autorizzare.

Christian Ballarin, responsabile di Spot, sportello trans dell’associazione Maurice di Torino, dice di aver fatto ricorso al tribunale per il riconoscimento della propria transizione da donna a uomo (FtoM) all’inizio del 2000, prima delle sentenze della Cassazione. «All’epoca era necessario presentare due ricorsi: uno per l’autorizzazione all’intervento e uno, a intervento effettuato, per i nuovi documenti. Le sentenze del 2015 sono state molto positive, perché prima non c’era possibilità di scegliere: se volevi i documenti dovevi operarti, anche se non lo volevi fare. Così fecero molte persone che non volevano essere costrette a una continua violazione della privacy e che non volevano essere sottoposte al costante disagio che deriva dal contrasto tra identità di genere vissuta e identità scritta sui documenti. Ma è stata una violenza indicibile, da parte dello Stato. E comunque, per il cambio dei documenti, continua ad essere necessario passare da un tribunale e portare delle perizie che, a partire da una diagnosi, attestino che quella che hai scelto è la cosa migliore per te».

I protocolli e la terapia psicologica

Il percorso di transizione, di cui l’iter in tribunale è solo una parte, in Italia è regolato da linee guida che prevedono tappe necessarie e tempi obbligatori, adottati per prassi. Quelle più applicate dal Servizio Sanitario Nazionale sono dell’ONIG (Osservatorio Nazionale Identità di Genere) e sono ora in fase di revisione. Semplificando: la prima fase prevede che la persona, a seguito dell’esperienza di disagio provata per il genere che le è stato assegnato, cominci a “formalizzare” le domande su di sé e sulla propria identità e prenda dunque contatto con dei professionisti. Il percorso psicologico, durante il quale viene riconosciuta la Disforia di Genere e viene dato il nulla osta per la terapia ormonale, per prassi dura almeno sei mesi.

Lior Sangiovanni ha 25 anni, vive a Milano ed è in transizione da uomo a donna (MtoF). Ci racconta di essere stata in terapia psicologica per quasi un anno, prima di cominciare a prendere gli ormoni: «E quello passato in terapia psicologica è stato l’anno peggiore della mia vita, perché mi sono trovata a dover dimostrare quello che già sapevo». Le persone trans che intendono accedere alle cure non possono scegliere se andare dallo psicologo: devono farlo, perché è solo grazie al rilascio di relazioni diagnostiche che attestino la Disforia di Genere che possono proseguire la transizione. Il percorso psicologico, dunque, più che un reale sostegno è spesso vissuto come una valutazione per essere riconosciutə come “verə trans”: durante gli incontri prevale l’obiettivo, cioè ottenere la diagnosi, ci si preoccupa di dare le risposte giuste alle domande che vengono fatte o ai test che vengono sottoposti e il racconto della propria vita diventa spesso stereotipato, non corrispondente alla realtà. Intorno a questa sostanziale «messa in scena del sé per arrivare a ciò che si vuole», dice Christian Ballarin, si crea un sapere condiviso tra le persone che ne fanno esperienza, che viene “tramandato” come una specie di strategia.

«Ho iniziato la mia transizione nel 2000 e l’ho fatta a Torino all’ospedale Mauriziano, che è stato il primo consultorio pubblico in Italia, dopo aver girato una serie di psicologi e psichiatri privati che sostanzialmente non sapevano niente di questa materia e che erano molto ostili», racconta Christian Ballarin. «Io non avevo nessuna informazione, e all’epoca non sapevo dove andare. Arrivato in questo centro di Torino ho avuto dei problemi rispetto alle aspettative e agli standard che si aspettavano da me. Le narrazioni delle persone trans dovevano essere sempre le stesse, dovevano cioè rientrare in un binarismo perfetto e nei conseguenti stereotipi: da bambino dovevo giocare con le macchinine, vestirmi in modo maschile, non amare i fiori e così via. Mi è anche capitato che mi abbiano chiesto se mi masturbavo: se sì, questo significava che accettavo il mio corpo e non avevo nessun problema di disforia. Tra le persone che andavano in questo centro giravano le risposte ai vari test che ci facevano fare perché se quelli andavano male bloccavano tutto il tuo percorso: per cui, la questione era riuscire a dare le risposte giuste». Negli anni, prosegue, «qualcosa è migliorato, anche se facendo sportello mi rendo conto che molte persone che si identificano come non binarie trovano grosse difficoltà ad essere comprese. Non è che una volta non ci fossero le persone non binarie, ma andavano nel centro e si mettevano in scena per stare perfettamente dentro al sistema maschio-femmina e arrivare a quello che volevano. Ora, invece, parlano e disorientano di più».

E. dice di essere la prima persona non binaria arrivata al Centro Interdipartimentale Disturbi di Identità di Genere (C.I.D.I.Ge.M.) di Torino, e dice anche che l’essersi presentata come tale e l’aver dimostrato una volontà di transizione considerata non standard ha portato al prolungamento del percorso psicologico: «Non ho trovato giovamento dal percorso psicologico. È stato valutativo e io cercavo solo di dare le risposte che potessero farmi arrivare al risultato», dice subito. E. ha 24 anni e ha capito di essere trans circa cinque anni fa: «Ho sentito qualcosa di strano nell’essere donna, il genere che mi era stato dato alla nascita. Prima usavo il mio nome al femminile, poi ho iniziato a capire che provavo disagio rispetto al nome, al fatto di riferirmi a me al femminile e rispetto a qualcosa che aveva a che fare con il mio aspetto. Sono andato a Torino chiedendo di fare una mastectomia senza però fare la terapia ormonale: la cosa che nel mio corpo rappresentava un problema era il seno. Non avevo difficoltà con i miei genitali, non volevo la barba o mascolinizzarmi. E la mia situazione era strana, perché di solito le persone transgender o chiedono il percorso completo o comunque passano dagli ormoni».

Una mastectomia su tessuti sani, al di fuori del percorso normato della transizione, è vietata. L’articolo 5 del Codice civile italiano prevede infatti il divieto degli atti di «disposizione del proprio corpo» che portino a una «diminuzione dell’integrità fisica». La legge 182 permette una deroga al Codice perché alla persona è diagnosticata una Disforia di Genere, e gli interventi chirurgici in questione diventano quindi atti curativi.

«A me, dunque, serviva fare il percorso psicologico per avere la relazione da portare al giudice e poter procedere con l’asportazione del seno», prosegue E. «Ma il percorso psicologico, in quello e in altri centri in cui sono stato, più che un percorso è stato un test. Ho fatto anche quello di Rorschach, vari questionari sulla personalità a cui rispondere vero o falso: sei una persona timida? Ti piacciono i fiori? Vuoi fare il fiorista? Credi di essere più sensibile della media della popolazione? Senti voci nella tua testa? Ne ho fatto un altro che assegnava un punteggio alla transessualità in cui si ipotizzava che in un incidente i tuoi organi sessuali venissero completamente distrutti: il punteggio più alto nella scala della transessualità veniva assegnato alle risposte “potrei considerare il suicidio” e “desidero spesso che mi accada una cosa del genere”, come a dire che se io non desidero il suicidio non sono abbastanza trans. Nel primo centro il percorso durava minimo sei mesi, ma non c’era mai stato un caso simile al mio: ed è passato un anno, durante il quale abbiamo avuto dei litigi e delle discussioni». E. ci racconta anche di aver cambiato idea sugli ormoni: «A un certo punto ho detto “va bene”, perché ho cambiato idea e pensato di voler mascolinizzare un po’ il mio aspetto e perché, inoltre, sembrava tutto più facile per loro. Ho dunque deciso di assumerli con un basso dosaggio, ma alla fine mi hanno detto che sarei dovuto rimanere in terapia un altro anno. A quel punto sono andato in un’altra città e in un altro centro pubblico dove utilizzano un altro protocollo. Oggi ho avuto l’ok e prenderò l’appuntamento con un endocrinologo».

L’altro protocollo a cui si riferisce E. è quello delle linee guida considerate oggi più avanzate: quelle del WPATH, World Professional Association for Transgender Health, cioè l’organizzazione con la tradizione più consistente di studi sul tema. Le linee guida emanate dal WPATH (gli Standards of Care, S.O.C.) sono arrivate aggi alla settima revisione. Attualmente in Italia sono applicate da due centri, a Genova e a Messina. Rispetto alle linee guida ONIG, la differenza sta soprattutto nell’assenza di tempistiche definite e nella funzione della terapia psicologica: che non ha l’obiettivo di dare o meno l’autorizzazione alla prosecuzione del percorso e all’accesso alla terapia ormonale.

Dalla terapia ormonale all’adeguamento dei documenti

La terapia ormonale, supervisionata da un endocrinologo, proseguirà per tutta la vita: serve a modificare alcuni caratteri sessuali (femminilizzare l’aspetto nelle transizioni da uomo a donna e mascolinizzarlo in quelle da donna a uomo) e a inibire manifestazioni fisiche proprie del sesso biologico assegnato. Dall’inizio di ottobre l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inserito i farmaci ormonali usati per le transizioni nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I costi dei farmaci variano molto (ogni terapia è personalizzata), ma per le persone che vogliono fare la transizione MtoF (da uomo a donna) sono decisamente più alti, e possono arrivare anche a 160 euro ogni 100 giorni. Lior Sangiovanni ha iniziato il trattamento ormonale da 1 anno e 8 mesi, e ci spiega che fino ad ora spendeva circa 70 euro al mese: «Il farmaco che mi serve era passato da 2 a 10 euro, ne consumo 4 scatole al mese, e l’altro farmaco costava 30 euro».

I protocolli ONIG prevedono che dopo il percorso psicologico e ormonale ci sia il cosiddetto “test di vita reale” (RLT, Real Life Test), che per prassi dura da 10 a 12 mesi: la persona inizia cioè a “vivere” nel mondo come persona del sesso a cui sente di appartenere (anche se spesso già lo fa). Solo a quel punto viene fatta la relazione diagnostica da presentare in tribunale, accompagnata dalla perizia endocrinologica. L’iter legale non è un procedimento di routine e non è possibile poterne prevedere la durata (ogni tribunale ha tempi differenti, e può anche richiedere una CTU, ovvero un’ulteriore relazione fatta da periti imposti, a pagamento, con allungamento dei tempi e dei costi).

Nel caso la persona interessata lo voglia, è sempre al tribunale che deve richiedere la Riconversione chirurgica di sesso, che la concede con una sentenza. La fase chirurgica prevede l’asportazione degli organi genitali primari e secondari e la ricostruzione, in gradi diversi, di strutture fisiche somiglianti il più possibile agli organi sessuali secondari del sesso desiderato (neo-vagina, neo-pene).

La Riconversione Chirurgica di Sesso può essere fatta in un ospedale pubblico (per esempio a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino) oppure privatamente. L’attesa, dice ONIG, può avere una durata variabile da pochi mesi a molti anni, a seconda del tipo di struttura. «La questione in Italia», dice Christian Ballarin «sono le liste in attesa, soprattutto negli ospedali pubblici che fanno questo tipo di procedure, e le persone decidono di andare all’estero soprattutto per questo motivo. Chi non ha i soldi all’estero non ci può andare e non può nemmeno rivolgersi a un centro privato. L’altra questione è l’esperienza: in Thailandia vengono fatti due interventi al giorno e quindi le persone si fidano di più». Lior Sangiovanni conferma che c’è una grande disparità tra chi può avere accesso al privato e chi no: lei sta decidendo se fare l’operazione all’estero, in Svizzera oppure in Thailandia, dove spenderebbe circa 8 mila euro, mentre in un centro privato in Italia spenderebbe circa 12 mila euro.

Va precisato che è possibile accedere alle cure ormonali e fare richiesta di cambiamento anagrafico e di RCS in tribunale anche attraverso le associazioni, che offrono tra le altre cose consulenza psicologica a un prezzo calmierato e in cui si trovano persone formate e sensibilizzate. Oppure ci si può rivolgere alla libera professione, un campo molto variegato quanto a formazione e sensibilità al tema, «visto che le accademie formative italiane raramente prevedono approfondimenti dedicati alle questioni di genere», spiega Sebastio. Se c’è la possibilità economica di farlo, l’opzione dei professionisti privati viene solitamente scelta per questioni legate alla lontananza dai centri specializzati, perché può esserci un’applicazione meno rigida dei tempi dei protocolli o perché i tempi di attesa sono inferiori. «All’inizio sono andata al Niguarda, a Milano», dice Lior Sangiovanni, «dove mi avevano fissato una visita ogni tre mesi. Lì non abbiamo un reparto nostro, siamo nel reparto sterilità, e alla fine mi sono rivolta al privato. Ho comunque ottenuto la diagnosi al Niguarda, dopodiché ho deciso di proseguire la transizione privatamente perché l’attesa al Niguarda era molto lunga».

L’affermazione della propria esistenza con il nome e l’identità utilizzata nei rapporti sociali arriva dunque solo alla fine, e i documenti restano incongruenti anche in fasi avanzate del percorso di Real Life Test, durante le quali la persona vive già nel genere di elezione. Questo comporta l’obbligo – in occasioni come andare a votare, pagare con una carta di credito, fare un colloquio di lavoro, rispondere all’appello di un esame all’università e così via – di dover rivelare la propria fase di transizione o la propria identità di persona transgender, cioè dover costantemente giustificare pubblicamente il contrasto tra genere vissuto ed esibito e quello mostrato dai documenti. In Italia alcune università italiane hanno introdotto il doppio libretto universitario, mentre in altri stati, come la Germania, viene attuata la cosiddetta “piccola soluzione”: il sesso assegnato alla nascita resta nell’atto di nascita e negli atti pubblici, ma si può cambiare il nome sui documenti per un periodo indeterminato.

E. racconta che per lui avere il genere sul documento «è indifferente, se non per questioni di sicurezza personale. Ma sono obbligato a scegliere tra una delle due opzioni e la scelta di transitare da donna a uomo, se deciderò di farla, non sarà senza conseguenze. Perderò tutta una serie di diritti, come l’esame di screening del PAP test per il controllo del collo dell’utero. Sui documenti il mio sesso risulterà maschile, ma io ho l’utero». L’esame di screening non arriva, infatti, a tutti i ragazzi trans con documento al maschile ma che hanno un utero e che avrebbero bisogno di fare quell’esame; così come può risultare problematico prenotare una visita ginecologica nelle strutture pubbliche, dovendo dunque fare questi esami privatamente. Almeno, e sempre, chi se lo può permettere.

De-patologizzazione

Le associazioni e i movimenti LGBT+ italiani chiedono da decenni un alleggerimento dell’iter per la transizione di genere. Le premesse su cui la legge si basa sono, infatti, la concezione binaria dell’appartenenza di genere («Non è un caso che in Italia fino al 2015, l’unica legge in tema di diritti LGBT+ fosse quella sul cambio di sesso che ti permetteva di transitare da “a” a “b”: come a dire, che finché stai dentro degli schemi in qualche modo va bene», dice Christian Ballarin); il necessario allineamento tra apparato anatomico e identità di genere superato dalla giurisprudenza; la patologizzazione delle persone trans che necessitano della diagnosi di Disforia di Genere per accedere agli interventi medici e chirurgici o al cambiamento anagrafico; l’attribuzione a delle autorità decisionali altre (psicologo-medico-giudice) «che, di fatto, espropriano il soggetto della sua autodeterminazione», commenta Sebastio.

E. riassume dicendo che «questo approccio è troppo patologizzante e a servizio del binarismo di genere. Dovrebbe funzionare il consenso informato: voi mi date le informazioni sugli ormoni, sull’eventuale operazione dal punto di vista medico, ma non l’autorizzazione. Sono io a dover dire “lo voglio fare, non lo voglio fare”. Devo essere io a decidere per me, non gli psicologi». Per Christian Ballarin «è disturbante parlare di diagnosi, perché presuppone l’avere una patologia». È vero però, aggiunge, «che per come è strutturato in Italia questo percorso, la diagnosi assicura l’accesso all’assistenza sanitaria gratuita».

È soprattutto sulla questione delle politiche sanitarie che, infatti, si gioca il dibattito interno sia ai movimenti che alle istituzioni che si occupano di salute mentale: «Nel 2009, per sostenere la de-patologizzazione dell’esperienza trans», spiega Laura Sebastio, «è stata anche lanciata una campagna internazionale denominata STP, Stop Trans Pathologization, che ha come obiettivi la rimozione della categoria di disforia di genere dai manuali diagnostici internazionali (DSM e ICD, ndr) e la copertura sanitaria pubblica dei trattamenti specifici per le persone trans. D’altra parte, altri membri della stessa comunità, insieme ad alcuni rappresentanti di quella scientifica, sottolineano come l’esclusione della non conformità di genere dai manuali diagnostici possa avere delle conseguenze pratiche, come il mancato accesso alle forme di assistenza sanitaria gratuita per le persone trans, che oggi vediamo assicurate in numerosi paesi proprio in virtù della patologizzazione: intendere gli interventi e le cure come atto curativo ne giustifica insomma l’accollo delle spese alla più ampia comunità e allo Stato».

Uomo-uomo/donna-donna, soggettività trans

«Io ho sempre sentito di avere qualche cosa che non andava, non mi sentivo nel corpo giusto per me, e il mio desiderio è sempre stato intraprendere un percorso che mi portasse a tutti gli effetti a essere una ragazza, operazione compresa», dice Lior Sangiovanni. Mentre parliamo fa riferimento alla categoria del “passing”, al fatto di “passare” come “vera donna” o come “vero uomo” agli occhi del mondo: «So che è orribile usare questa parola, ma ammetto che tra le persone trans è una categoria che viene utilizzata».

«Questo tipo di discorso normativo», spiega Christian Ballarin, «circola tra le persone trans. Ma va considerato il fatto che l’essere insospettabile, una persona che cioè allo sguardo altrui risulta “un vero uomo” o “una vera donna”, significa non dover costantemente sostenere sguardi indagatori, significa non dover sempre girare con un cartello addosso, significa sopravvivere, per molte persone. Io da attivista mi stupisco, perché abbiamo sempre l’idea che le nostre vite debbano servire a fare la rivoluzione, ma non è così. Nello stesso modo in cui una madre può o non può mettere in discussione il suo ruolo di genere, allo stesso modo tante persone trans hanno ricevuto quell’impostazione e per loro il percorso è binario. E va bene così».

Laurella Arietti suggerisce, invece, che lottare per essere se stessə «in una società eteronormata e binaria» sia di per sé rivoluzionario e che «più felici di prima» lo si diventi «liberando la propria soggettività trans» da stereotipi e imposizioni: «Io sono trans non perché prendo gli ormoni, faccio la riattribuzione chirurgica o altro ancora. Prendere gli ormoni dovrebbe essere una scelta libera e consapevole, e in alcuni casi ci si opera per adeguarsi a una società patriarcale e binaria. La mia transizione l’ho definita “a secco”, una transizione della libertà». Mentre parla seduta al tavolino di un bar Laurella – dicendo che è sufficiente chiamarla solo per nome – si commuove: «Per la mia storia anche sofferta che ti sto raccontando», spiega, «ma soprattutto perché ci ho messo tutto il mio corpo, la mia mente e il mio cuore per cercare di cambiare il mondo».

Laurella ha 70 anni, dice di aver ricevuto un’educazione rigidamente cattolica, di averla rifiutata a quindici anni («perché non mi faceva pensare con la mia testa e mi faceva soffrire») e che la storia della sua liberazione è andata di pari passo con quella dell’attivismo politico, vissuto come continua ricerca: «Fin da giovanissima ho cominciato a frequentare l’ambiente intellettuale della sinistra e l’ambiente operaio, siamo tra gli anni Sessanta e Settanta: quello del mondo sindacale, dei partiti dell’estrema sinistra che già allora contestavano il PCI. E da lì è iniziato anche il mio percorso personale. A metà degli anni Settanta conobbi il movimento dell’Attività Terapeutica Popolare di Antonietta Bernardoni, che partendo da un’analisi marxista della salute mentale, da una critica del sistema capitalista e facendo riferimento al movimento operaio, si opponeva ai manicomi e alla psicanalisi-psichiatria-psicologia quali strumenti interpretativi e di potere della società e delle relazioni tra persone». L’ATP non era un’attività medico-curativa, ma una forma di attività popolare che aveva per oggetto lo studio scientifico della personalità attraverso la promozione e la trasformazione della qualità della vita e dell’aiuto reciproco. Così, l’aveva definita Bernardoni.

«Nel gruppo», prosegue Laurella, «c’era uno scambio di esperienze alla pari, non c’erano né medici né facilitatori. Ci si trovava tutte le domeniche a Modena e lì entrai in contatto con Pia Ambrosini, che poi diventò mia moglie. Era appena uscita dal manicomio, dove aveva subito l’elettroshock e dove era stata portata dalla famiglia molto cattolica e benestante, perché si era avvicinata ai movimenti femministi cercando di alzare la testa in quanto donna e dunque di ribellarsi ai ruoli tradizionali di genere. Divenne una delle compagne più significative dell’Attività Terapeutica Popolare. E fu a lei che confidai, per la prima volta, di essere una persona trans».

Laurella racconta di sapere di essere una persona trans da quando è nata: «Ma è a quindici anni che ho iniziato a formulare dei pensieri intorno a questa cosa. Chi ero? Cosa volevo? Prevaleva in me il discorso moralistico e religioso dell’educazione che avevo ricevuto, mi sentivo di vivere nel peccato e di non essere degna di stare accanto a tutte le altre persone, e questa cosa di sentirmi tanto diversa è andata avanti per tanti anni. Da giovanissima mi vestivo da donna di notte, giravo nel quartiere deserto in cui abitavo, tanto per respirare un po’ d’aria e poi tornare nel ruolo. All’inizio ho fatto questo, ma non riuscivo a capire, perché non avevo gli strumenti per farlo. E all’epoca non c’erano punti di riferimento. Ma avevo capito che là fuori, in quel preciso momento politico, avrei potuto trovarli. All’Attività Terapeutica Popolare partecipavo senza dire che ero trans, perché non si era arrivati a quel livello: ma attraverso quegli incontri ho imparato a essere più critica e quindi a non essere governata: a riconoscermi come soggetto politico. Ed essere fiancheggiata da Pia è stato fondamentale».

Laurella e Pia si sono sposate nel 1980, poi è nato Francesco: «All’epoca lavoravo in fabbrica, in una fonderia. Poi Pia si è ammalata e prima di morire, nel 1996, mi ha detto che dovevo avere coraggio ed essere me stessa, la Laurella che sono sempre stata, e fare la mia transizione. Nostro figlio era cresciuto: anche lui ha sempre saputo tutto e anche lui ha vissuto una grossa differenza per quello che trovava dentro la famiglia e quello che poi trovava fuori… e ne sopporta ancora le conseguenze. Comunque decisi di prendere in mano la mia situazione, anche se sapevo che non sarebbe stato semplice. Facevo l’operaia in una fonderia da trent’anni, in un ambiente molto di destra e in una città come Verona. Nel 2005 parlai con la dottoressa della fabbrica, le rivelai che ero una soggettività trans da sempre e che volevo intraprendere la transizione esteriore. Nel frattempo iniziai ad andare al lavoro con sembianze sempre più femminili. Pensavo che la dottoressa della fabbrica mi avrebbe aiutata. Dopo poco, invece, mi hanno licenziata in tronco. Ho fatto causa all’azienda e ho stravinto per licenziamento senza giusta causa, ma non ho vinto come persona trans, e questo è stato per alcuni anni fonte di angoscia».

Il percorso di transizione di Laurella è iniziato al MIT di Bologna, una delle associazioni più importanti del movimento LGBT+ italiano, «dove regnava la figura della psicologa come in tutti i consultori per le transizioni: ma non avevo altra soluzione. Sono dunque andata dalla psicologa dicendole “io non credo in questo metodo, la rispetto come professionista, ma non è lei a decidere se sono trans o no”. Una settimana dopo ho avuto una trombosi, sono andata da un endocrinologo che mi ha vietato la terapia ormonale, ma sono riuscita ad avere una terapia utile per la mia salute e che serviva per i malati di prostata: la finasteride che, da allora, prendo in doppia dose. Ha bloccato il testosterone, dunque la crescita dei peli, e mi ha dato un minimo di seno. Ma ho rifiutato la perizia di disforia di genere, ancora oggi obbligatoria per accedere alle cure, alla riattribuzione chirurgica di sesso e all’adeguamento anagrafico dei documenti. È giusto che la medicina ti affianchi, o che il supporto psicologico sia previsto, ma solo se richiesto liberamente dal soggetto interessato: non imposto».

Laurella ha contribuito a fondare a Verona il primo sportello del Veneto per le persone trans, il Transgender Pink divenuto ora Sat-Pink: «L’intento era la depsichiatrizzazione e il superamento del sistema patriarcale e binario basato sui concetti uomo-donna. La definizione che da tempo propongo è “libera soggettività trans”, dove il termine “trans”, che deriva dal latino, significa stare in divenire, essere in una ricerca continua. Ecco, la transizione per me non ha significato di passare da una condizione di uomo a una condizione di donna, ma è stata una liberazione della mia soggettività repressa da troppi anni, e quindi anche una rivoluzione. Ho de-costruito il percorso di transizione classicamente inteso attraverso la mia storia personale, ed è questo che quotidianamente porto dentro ai movimenti in cui faccio politica, dentro alla società e, in questi ultimi anni, all’interno del movimento femminista, cercando di contribuire a farlo diventare un movimento transfemminista».

Chiedo a Laurella come si pone nei confronti di chi ha un desiderio di transizione differente dal suo: «Ho molto rispetto per chi accetta le regole imposte. E nei confronti delle persone che desiderano fare di tutto per transitare verso il genere esattamente opposto, mi pongo con molto rispetto. Cerco semplicemente di far conoscere un’altra dimensione culturale. Esiste un altro modo e può esistere un altro mondo».