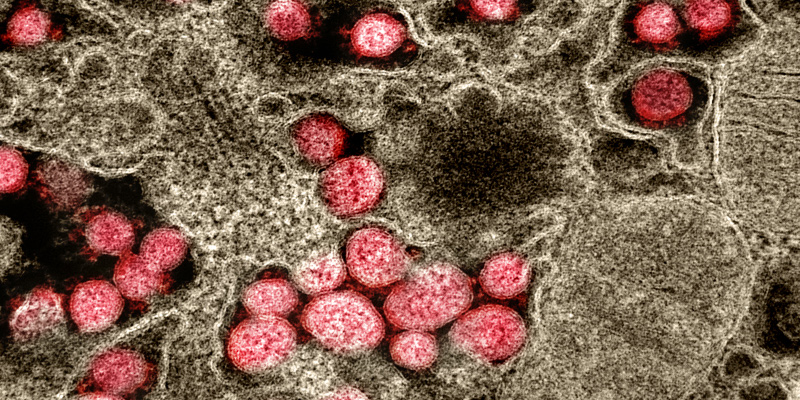

Quanto dura il coronavirus nel nostro corpo?

È una domanda cui stanno cercando di rispondere i ricercatori: potrebbe aiutarci a comprendere se e come diventiamo immuni, e per quanto sono contagiosi i positivi

Tra le tante cose ancora da capire sul SARS-CoV-2, una in particolare tiene occupati i ricercatori: comprendere come mai alcuni pazienti abbiano delle ricadute, mostrando nuovamente sintomi riconducibili alla COVID-19 a settimane di distanza da quando sembravano avere superato la malattia. Determinare quanto duri il coronavirus nel nostro corpo potrebbe offrire una risposta a questa e molte altre domande.

Sulla base delle conoscenze sviluppate studiando altri tipi di virus, i virologi ipotizzano che la causa delle ricadute possa essere dovuta alla capacità del coronavirus di rimanere a lungo nei tessuti del nostro organismo, riuscendo in alcuni casi a superare le difese immunitarie e a fare qualche danno. Questa condizione è nota da tempo per alcune malattie infettive e viene definita “persistenza virale”, proprio per indicare la capacità di un virus di rimanere per molto tempo nell’organismo che ha infettato, non necessariamente causando nuovi episodi della stessa malattia.

In generale, molti aspetti della persistenza virale sfuggono ancora ai virologi. Non è per esempio chiaro quanto questa possa variare a seconda del tipo di virus, dei tessuti cellulari che interessa e dei singoli individui che vengono infettati. Il virus che causa l’epatite C può portare a un’infezione virale cronica, e in alcuni casi comporta nel lungo periodo un maggior rischio di avere disfunzioni al fegato o di ammalarsi di cancro. Non tutti gli agenti infettivi determinano comunque una persistenza per decenni, e per questo i ricercatori vogliono capire che effetti possa avere nel tempo la COVID-19.

Come spiega un articolo del National Geographic, ci possono essere diversi tipi di persistenza a seconda degli agenti infettivi. Un’infezione virale acuta da norovirus comporta la rapida comparsa dei sintomi (vomito e diarrea) e un recupero completo, che di solito si verifica entro tre giorni. Altri virus, come quello che causa la varicella (Virus varicella-zoster), diventano latenti nell’organismo e possono causare altri problemi di salute, anche a decenni di distanza dal momento in cui li si è contratti. Infine, ci sono virus che causano un’infezione acuta e che si rivelano comunque persistenti, ma solamente in alcuni individui il cui sistema immunitario non riesce a sbarazzarsi completamente dell’agente infettivo.

Al momento non è chiaro in quale categoria ricada l’attuale coronavirus e i test per rilevarne la presenza, tramite un prelievo di saliva e muco con tampone, non consentono di avere risposte molto precise. I test con tampone (PCR) servono infatti per rilevare la presenza del materiale genetico del coronavirus (RNA), ma questo non consente di capire se nel campione ci siano virus attivi e in grado di replicarsi o semplicemente dei pezzetti del virus ormai innocui. Questo significa che in alcuni casi un tampone può risultare positivo anche se il virus non è più in grado di replicarsi.

Un modo per capire se il coronavirus sia o meno attivo in un individuo comporta l’avvio di una coltura in laboratorio, per vedere se si possa replicare. È un processo complicato, soprattutto se il campione di partenza non ha permesso di raccogliere saliva e muco infetti a sufficienza. La coltura deve essere inoltre effettuata in laboratori particolari, che garantiscano la sicurezza degli operatori e riducano al minimo il rischio di contaminazioni.

Tenendo bene a mente tutto questo, si possono trarre alcune informazioni dalle ricerche svolte finora per capire quanto duri il SARS-CoV-2 nel nostro organismo. Uno studio realizzato in Germania ha analizzato l’evoluzione della COVID-19 in nove pazienti con sintomi lievi, rilevando l’impossibilità di coltivare in laboratorio il coronavirus nel caso di prelievi di saliva e muco effettuati a otto giorni dalla comparsa dei primi sintomi.

Un altro studio realizzato su 89 ospiti di una casa di riposo ha invece rilevato tempi un poco più lunghi, con individui in grado di diffondere con le loro gocce di saliva particelle virali ancora attive fino a nove giorni dai primi sintomi. Un’altra ricerca ha invece consentito di isolare coronavirus attivi da nove malati di COVID-19 nella prima settimana con sintomi. In un caso il virus si è dimostrato in grado di replicarsi anche a nove giorni di distanza dall’inizio della malattia. Successive analisi sugli stessi pazienti hanno consentito di rilevare tracce di RNA a un mese di distanza.

Alcune settimane fa i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie della Corea del Sud avevano diffuso uno studio, nel quale segnalavano di non avere trovato evidenze per affermare che quasi 300 pazienti che erano risultati nuovamente positivi, dopo un tampone negativo, fossero stati contagiati una seconda volta. L’esito della ricerca sembra confermare che in alcuni pazienti sia la persistenza virale a determinare una nuova positività. Approfondendo questi aspetti, i ricercatori dovrebbero quindi riuscire a comprendere se si possa o meno sviluppare una memoria immunitaria al coronavirus, per quanto tempo e con quali prospettive per ridurre la diffusione del contagio.

Da tempo immunologi e virologi studiano la persistenza virale per capire se abbia un ruolo nella capacità del nostro sistema immunitario di mantenere il ricordo di un’infezione, per evitare di ammalarci nuovamente della stessa malattia. L’ipotesi è che una piccola porzione di proteine del virus continui a essere prodotta in un numero ristretto di cellule (i virus le sfruttano per replicarsi), comportando una costante risposta immunitaria da parte del nostro organismo per contrastarne la diffusione.

Il tema è ancora dibattuto, ma diverse malattie infettive sembrano indicare la validità di queste ipotesi. Saranno necessari ancora mesi prima di avere elementi più precisi, ma è bene ricordare che ciascuno di noi è fatto diversamente e che le stesse particelle virali hanno effetti diversi su ciascuna persona.

È anche per questo motivo che è difficile stabilire con certezza per quanto tempo resti contagioso un individuo, e quindi per quanto dovrebbe rimanere in isolamento per ridurre il rischio di contagiare il prossimo. Sulla base delle ricerche scientifiche svolte finora, i 14 o 10 giorni di isolamento consigliati dall’esito positivo del tampone o dalla comparsa dei sintomi sono una pratica necessaria per ridurre il rischio di diffondere ulteriormente il coronavirus. La maggior parte dei paesi ha inoltre adottato regole di isolamento ancora più caute, imponendo a chi risulta positivo ai test con tampone di rimanere spesso per più di due settimane in isolamento, o almeno fino all’esito negativo di un nuovo test.