Erno Erbstein, morto a Superga

La storia dell'allenatore ungherese che sfuggì alle deportazioni, cambiò per sempre il calcio in Italia e morì con il "Grande Torino" nell'incidente del 1949

di Pietro Cabrio

Poco dopo le cinque del pomeriggio del 4 maggio 1949 un aereo da trasporto delle Avio Linee Italiane si schiantò contro il bastione della Basilica di Superga, sulle colline torinesi. L’incidente fu causato dal maltempo e dal malfunzionamento dell’altimetro, che si bloccò a quota 2.000 metri quando in realtà l’aereo era sceso tra i 500 e i 600 metri dal suolo. A bordo c’era la squadra di calcio del Torino, vincitrice di cinque campionati italiani e già conosciuta in tutto il paese come il “Grande Torino”. Nello schianto non si salvò nessuno. Morirono diciotto giocatori, sei fra dirigenti e allenatori, quattro membri dell’equipaggio e tre giornalisti, tra i quali il fondatore del quotidiano sportivo torinese Tuttosport.

La tragedia di Superga è ricordata come uno dei fatti di cronaca più noti del Novecento italiano. Il Torino fu la prima squadra moderna del calcio italiano, un movimento che nel dopoguerra stava iniziando ad avvicinarsi al professionismo. Quei giocatori di fatto costituivano anche la Nazionale allenata da Vittorio Pozzo, il commissario tecnico due volte campione del mondo, che si era affidato a loro per la ripartenza nel dopoguerra. Quel gruppo di persone, a cui oggi sono intitolati stadi e vie in tutto il paese, scomparve all’improvviso mentre si trovava all’apice della sua fama.

Le bare dei morti nella tragedia di Superga nel giorno dei funerali (LaPresse Torino/Archivio storico)

Il simbolo di quella squadra e di quell’epoca calcistica era Valentino Mazzola, centrocampista numero dieci, capitano e padre di Sandro, futuro attaccante di un’altra grande del campionato italiano, l’Inter di Helenio Herrera. Solo pochi anni prima di trasferirsi in Piemonte, Mazzola lavorava come operaio all’Alfa Romeo di Milano e giocava con la squadra del dopolavoro aziendale, in Serie C. In tempo di guerra fu aggregato alla Marina militare e spedito a Venezia, dove giocò tre anni prima di trasferirsi a Torino. Lì divenne la prima “stella” del calcio italiano, uno dei giocatori più famosi e rispettati d’Europa.

Per guadagnare il prestigio che gli viene ancora riconosciuto, il Torino degli anni Quaranta fu molto altro ancora. L’aspetto che ne determina l’importanza fu il ruolo fondamentale che ebbe nel processo di modernizzazione del calcio italiano ed europeo grazie alle innovazioni portate da Erno Egri Erbstein, ebreo ungherese che prima da allenatore e poi da direttore tecnico fu tra i principali artefici del “Grande Torino”. Le novità introdotte da Erbstein cambiarono per sempre il calcio italiano e costituirono le basi di altre rivoluzione calcistiche, come quelle legate ai nomi di Rinus Michels, Arrigo Sacchi e Pep Guardiola. Per questi motivi l’ungherese è ritenuto uno dei più grandi innovatori del calcio del Novecento. Morì a Superga, pochi anni dopo essere riuscito a sfuggire alle persecuzioni antisemite fra Italia, Germania e Ungheria.

La tomba di Erno Erbstein al Cimitero monumentale di Torino (LaPresse/Nicolo Campo)

Erbstein nacque nel 1898 a Nagyvarad, città dell’Impero austro-ungarico che al termine della Prima guerra mondiale fu annessa alla Romania. Erbstein crebbe però nella comunità ebraica di Budapest, dove da ragazzo studiò le scienze motorie avvicinandosi inoltre alla filosofia umanista. Fu ufficiale decorato nella guerra mondiale e una volta finita lavorò come agente di borsa. Fu anche membro della polisportiva BAK, per la quale giocò dal 1915 al 1924 con risultati che gli valsero un ingaggio con la squadra dell’allora città italiana di Fiume. La sua carriera da calciatore in Italia, tuttavia, si complicò presto.

Nel 1926 il regime fascista riorganizzò il campionato con la pubblicazione della Carta di Viareggio, che prevedeva l’esclusione dei calciatori stranieri. Erbstein decise quindi di trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti come fecero tanti altri ebrei ungheresi in quel periodo: fra questi ci fu anche Bela Guttmann, successivamente allenatore di Milan e Benfica, ricordato ancora oggi per la sua “maledizione”. Erbstein si trasferì a New York sfruttando la rete di conoscenze nella comunità ebraica locale e il suo precedente impiego come agente di borsa ne facilitò l’inserimento lavorativo. Riuscì anche a non allontanarsi dal mondo del calcio, unendosi alla squadra ebraica dei Brooklyn Wanderers.

La sfortuna però lo seguì ancora. Al suo arrivo negli Stati Uniti il mercato azionario americano si trovava in una fase di crescita, ma nel giro di due anni arrivò la Grande depressione successiva alla crisi del 1929, che iniziò proprio dal mercato azionario di New York. Le prospettive di Erbstein negli Stati Uniti si esaurirono e ritornò quindi in Europa, fra Ungheria e Italia. Nel frattempo, a trentuno anni, si ritirò dal calcio e iniziò a riprendere gli studi per diventare allenatore. All’epoca la scuola calcistica ungherese era una delle più stimate e innovative d’Europa: nel successivo ventennio sarebbe diventata la migliore al mondo e artefice della prima grande rivoluzione calcistica.

Nonostante l’esclusione dei giocatori stranieri dal campionato italiano fosse ancora in vigore, questa non valeva per gli allenatori. L’Inter, per esempio — che era stata rinominata Ambrosiana dal regime fascista — vinse il campionato del 1930 allenata dall’ebreo ungherese Arpad Weisz e per dieci anni ebbe solo ed esclusivamente allenatori ungheresi. Nelle altre grandi squadre italiane, gli allenatori ungheresi spesso si alternavano a quelli austriaci, con i quali condividevano i principi innovativi del cosiddetto calcio danubiano.

La prima squadra italiana a ingaggiare Erbstein fu la Fidelis Andria nella 1927. Nei successivi dieci anni girò tutto il paese, allenando in successione Bari, Nocerina, Cagliari e Lucchese, spesso con grandi risultati. A Nocera Inferiore, per il quinto posto raggiunto nel girone meridionale del campionato, gli fu intitolato il viale dello stadio. Nel 1932 portò il Cagliari in Serie B mentre nel 1936 portò la Lucchese dalla Serie C alla Serie A. In Toscana concluse la prima partecipazione del club nella massima divisione con un settimo posto a pari merito con l’Inter: il punto più alto mai raggiunto dalla squadra. Anche a Lucca gli venne intitolata una strada.

I successi di Erbstein furono la conseguenza delle innovazioni con cui capovolse gli equilibri di allora. Da sempre molto attento allo sviluppo del calcio inglese, negli anni Trenta studiò lo stile di gioco offensivo dell’Arsenal di Herbert Chapman, l’ideatore del “WM”, il sistema in cui la disposizione dei giocatori in campo rifletteva quella delle due lettere una sopra l’altra. Il “WM” introdusse in Italia il modulo 3-4-3 in una forma iniziale che prevedeva una difesa a tre, due mediani e due interni offensivi a sostegno del centravanti e dei due esterni d’attacco. Erbstein ne prese l’ossatura e la potenziò con l’intensità dello stile di gioco britannico imponendo inoltre i principi del passing game a discapito del dribbling game, cioè favorendo l’avanzamento e il controllo del gioco tramite movimenti continui e reti di passaggi, come insegnava la scuola calcistica danubiana, lasciando il dribbling come opzione per i giocatori più tecnici.

L’introduzione del “sistema” non fu l’unica innovazione portata da Erbstein. Quel tipo di gioco richiedeva infatti una preparazione fisica superiore e maggiore sinergia tra i giocatori in campo. Erbstein divenne uno dei primi allenatori, se non il primo, a sfruttare le sue conoscenze accademiche per migliorare la preparazione con allenamenti specifici e con lo studio tramite analisi dei movimenti in campo nelle diverse fasi di gioco. Le sue squadre furono anche le prime ad andare in ritiro prima delle partite, cosa che favorì i buoni rapporti fra i giocatori. Di lui si ricorda anche il grande carisma: «I giocatori lo adoravano, pendevano dalle sue labbra, sono rimaste leggendarie le assemblee che faceva nello spogliatoio prima delle partite. Stavano tutti incantati ad ascoltarlo, i suoi interventi preparavano, spronavano i giocatori» ha ricordato la figlia Susanna.

In Italia il “sistema” entrò in competizione con la filosofia “metodista” di Vittorio Pozzo, il più influente allenatore italiano dell’epoca, il quale prediligeva un gioco meno brillante, più attendista e l’uso di un centro mediano metodista davanti alla difesa come fulcro per la costruzione del gioco. Tutto il calcio italiano era ancora molto legato al “metodo” con cui erano stati vinti i Mondiali del 1934 e del 1938, ma i successi del “Grande Torino” costruito da Erbstein cambiarono le cose.

Lo stadio Filadelfia, dove il “Grande Torino” non perdeva mai (LaPresse Torino/Archivio Storico)

Alla fine degli anni Trenta, proprio mentre Erbstein iniziò ad affermarsi ai più alti livelli italiani, il settimo posto con la Lucchese coincise con la prima legge razziale imposta dal regime, la quale ordinava l’esclusione degli ebrei dalle scuole pubbliche. Nei mesi successivi seguirono altri decreti con cui a una parte dei cittadini e delle cittadine vennero negati prima i diritti politici e poi quelli civili. Le figlie Susanna e Marta, pur essendo cattoliche praticanti e quasi allo scuro delle origini ebraiche del padre, non poterono più frequentare le scuole.

Erbstein e la moglie, Jolanda Hunterer, si adoperarono per trovare una nuova sistemazione. La trovarono grazie all’industriale piemontese Ferruccio Novo, da poco presidente del Torino. Erbstein fu il suo primo allenatore, e nei primi mesi di campionato portò il Torino in testa alla classifica con vittorie brillanti. Poco prima delle festività natalizie del 1938, dopo una vittoria a Milano contro l’Inter, venne però informato che in quanto ebreo avrebbe dovuto lasciare il suo lavoro. La stessa sorte capitò ad Arpad Weisz, che nel frattempo era diventato allenatore del Bologna più forte di sempre. Dopo aver lasciato il paese, Weisz morirà nel 1944 in una camera a gas di Auschwitz con tutta la sua famiglia.

Erbstein riuscì invece a salvarsi, e con lui la famiglia, grazie all’aiuto del presidente Novo. Si scambiò infatti il lavoro con un suo collega ungherese, Ignac Molnar, e divenne così allenatore del Feyenoord a Rotterdam per allontanarsi dall’Italia. Il viaggio verso i Paesi Bassi si bloccò però al confine con la Germania, dove le autorità olandesi annullarono i visti a tutta la famiglia. Gli Erbstein passarono del tempo in un alloggio di fortuna insieme ad altre famiglie ebree. I loro visti furono annullati una seconda volta, e a quel punto i parenti ungheresi inviarono loro i soldi per fare ritorno a Budapest.

In Ungheria trovarono una sistemazione stabile, e nonostante tutto quello che stava accadendo, Erbstein riuscì a tornare alcune volte a Torino. Fra i dirigenti della squadra per cui continuava a lavorare c’erano diversi imprenditori tessili, che gli proposero di diventare un rappresentante dei loro prodotti in Ungheria, un’attività redditizia che gli avrebbe permesso di mantenere i rapporti con la squadra, e cosi accadde.

Nel marzo del 1944, però, la Germania nazista invase l’Ungheria. La comunità ebraica di Budapest venne isolata nel ghetto e gli uomini furono inizialmente internati nei campi di lavoro per la ricostruzione di strade e ferrovie. Tra di loro ci fu Erbstein, che però riuscì ad evitare la deportazione e successivamente fuggì con altri prigionieri. Si nascose tra le rovine di Budapest e venne salvato dall’ultima ondata di deportazioni grazie alla protezione di un funzionario del consolato svedese.

Nonostante tutti gli avvenimenti che sconvolsero l’Italia e l’Europa, a Torino il presidente Novo non smise mai di lavorare alla squadra, e nemmeno Erbstein dall’Ungheria. Novo continuò a finanziarla anche in tempo di guerra, ingaggiando su indicazione dell’ungherese alcuni dei giocatori che poi fecero parte del “Grande Torino” con la garanzia di fargli evitare l’arruolamento usando alcuni stratagemmi. Uno di questi, per esempio, fu reso possibile da un accordo personale con l’allora amministratore delegato della Fiat, che si prestò ad assumere formalmente come propri dipendenti i calciatori. Novo costruì lentamente la squadra con l’aiuto dei suoi più stretti collaboratori: Vittorio Pozzo, commissario tecnico residente in città, ed Erbstein, che durante la guerra aveva cambiato cognome in Egri.

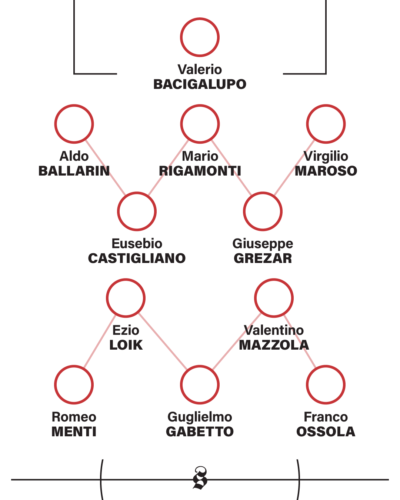

La formazione del Grande Torino

Pozzo, Erbstein e il direttore tecnico Roberto Copernico erano i più stretti consiglieri di Novo, ma seguivano filosofie diverse. Inizialmente, anche per la lontananza dell’ungherese, il Torino giocò con il vecchio “metodo” di Pozzo. Ma nel 1942 l’acquisto congiunto dal Venezia di Valentino Mazzola e del centrocampista istriano Ezio Loik favorì il cambiamento verso il “sistema” per le caratteristiche tecniche dei due giocatori. Nel 1943 il Torino plasmato a distanza da Erbstein fu la prima squadra “sistemista” a vincere il campionato. Il primo Scudetto del dopoguerra arrivò invece nel 1946 con l’allenatore Luigi Ferrero, una sorta di esecutore delle istruzioni di Erbstein, divenuto direttore tecnico del club.

Ne seguirono altri due consecutivi, ma l’ultimo, quello del 1949, non fu possibile festeggiarlo. A quattro giornate dal termine del campionato, il Torino accettò di partecipare a una partita amichevole contro il Benfica, il cui capitano Francisco Ferreira, aveva precedentemente strappato a Valentino Mazzola la promessa che il “Grande Torino”, la squadra più famosa dell’epoca, avrebbe giocato a Lisbona.

Benfica-Torino si giocò il 3 maggio. Il giorno seguente la squadra, stanca dopo gli ultimi impegni ravvicinati, spostò l’arrivo in aereo da Milano all’aeroporto di Torino-Aeritalia per rientrare a casa più velocemente. Quel cambio di programma si rivelò fatale, perché il maltempo e il guasto all’altimetro fecero schiantare l’aereo a Superga. Erbstein morì insieme a giocatori, dirigenti — tra cui l’allenatore di quell’anno, l’inglese Leslie Lievesley — e giornalisti. I loro corpi furono identificati dalla persona rimasta in vita che li conosceva tutti, Vittorio Pozzo.

In quel periodo, in Ungheria, l’allenatore Gusztav Sebes aveva già iniziato a riprendere il “sistema” del Grande Torino. Negli anni successivi, con una variazione alla fase offensiva che creò il ruolo del trequartista, e grazie a una generazione di fenomeni capitanata dal fuoriclasse Ferenc Puskas, diede vita alla “squadra d’oro” ungherese, ricordata ancora oggi come una delle più importanti nella storia del calcio mondiale.

– Leggi anche: Il primo e unico Scudetto del Cagliari