La condanna per l’omicidio di Lidia Macchi

Stefano Binda è stato condannato in primo grado all'ergastolo per la morte della ragazza uccisa in provincia di Varese 31 anni fa, ma ci sono dubbi sulla consistenza degli indizi a suo carico

Martedì la Corte d’assise di Varese ha condannato in primo grado Stefano Binda per l’omicidio di Lidia Macchi, la ragazza trovata morta nel gennaio del 1987 in un bosco nei pressi di Cittiglio, a poca distanza dal Lago Maggiore. La sentenza è stata pronunciata a oltre 31 anni dalla morte di Macchi e dopo che per decenni l’inchiesta non aveva fatto grandi progressi, fino al gennaio del 2016 con l’indicazione di Binda come nuovo principale indiziato. La condanna per Binda sta facendo molto discutere, non solo perché sembra chiudere un caso trentennale su un delitto famoso, ma anche per le prove esigue che sono state ritenute sufficienti per condannarlo all’ergastolo.

Il caso Macchi divenne molto discusso da subito sia perché la vicenda era molto appetibile per i giornali – Macchi frequentava il movimento cristiano di Comunione e Liberazione (CL), di cui allora non si sapeva moltissimo – sia perché era il primo in Italia in cui era stato impiegato il test del DNA a scopo d’indagine.

Il delitto

Il 5 gennaio 1987 Macchi, che studiava Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, era andata a trovare un’amica ricoverata all’ospedale di Cittiglio. Doveva tornare a casa per cena a Casbeno, un quartiere di Varese dove abitava coi suoi genitori, ma non si fece vedere. L’amica ricoverata raccontò che Macchi era uscita dall’ospedale alle 20:10. In seguito il padre di Macchi raccontò che la sera del 5 gennaio aveva cercato l’automobile di sua figlia nel parcheggio dell’ospedale, senza trovarla. Il giorno successivo circa un centinaio fra amici, compagni scout e membri di CL organizzarono una ricerca per trovare Macchi nelle strade fra Varese e Cittiglio. Il corpo fu ritrovato il 7 gennaio nel bosco di Sass Pinì: era coperto da cartoni e parzialmente svestito. Più tardi la Procura stabilì che Macchi era morta nella notte fra il 5 e il 6 gennaio dopo essere stata accoltellata 29 volte.

Le indagini

Inizialmente le indagini si concentrarono su Antonio Costabile, un sacerdote che coordinava il gruppo scout frequentato da Macchi. Non aveva un alibi molto credibile e si diceva che avesse rapporti di stretta confidenza con la ragazza. La ricerca di prove e indizi coinvolse in seguito altri tre sacerdoti. Il raffronto di “materiale organico” trovato sul corpo di Macchi con quello dei sacerdoti interrogati non portò però a nessun riscontro.

Dopo decenni senza particolari sviluppi, nel 2013 il caso fu riaperto dalla Procura di Milano quando fu sospettato e poi accusato formalmente per l’omicidio di Macchi un ex imbianchino che si chiama Giuseppe Piccolomo. Al momento dell’incriminazione, Piccolomo era già in carcere, in seguito a una condanna nel 2011 per l’uccisione di una pensionata in provincia di Varese, avvenuta nel 2009. Le prove contro Piccolomo erano le testimonianze delle sue due figlie, che avevano raccontato che nel gennaio del 1987 il padre si era vantato di avere ucciso Macchi. Un altro indizio era costituto dalla forte somiglianza di Piccolomo con un identikit disegnato sulla base delle testimonianze di quattro ragazze, che a fine anni Ottanta avevano detto di essere state molestate da un individuo nel parcheggio dell’ospedale di Cittiglio. In seguito a ulteriori verifiche e analisi del DNA, nel 2015 anche Piccolomo fu scagionato e le accuse furono ritirate.

Uno degli identikit circolati all’epoca del molestatore, e una foto di Piccolomo da giovane (ANSA)

Stefano Binda

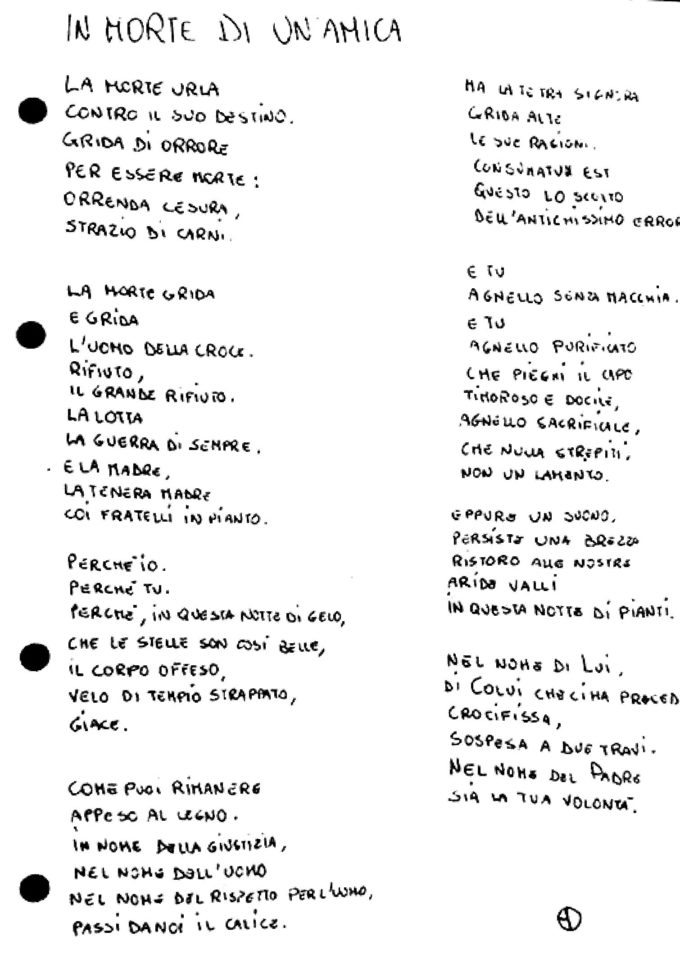

Nel 2014 tra i documenti delle indagini sull’uccisione di Lidia Macchi fu notata una lettera anonima, indirizzata alla ragazza e successivamente diffusa da televisioni e giornali. All’epoca, un’amica di Stefano Binda, che era un ex compagno di scuola di Macchi, riconobbe la grafia dell’amico e ne parlò con la Procura di Milano. Nei mesi seguenti la Procura fece confrontare la grafia della lettera con quella di Binda, trovando riscontri positivi. Sulla base di queste somiglianze, il 15 gennaio 2016 Binda fu incriminato ufficialmente per l’omicidio Macchi.

La lettera inviata da un anonimo alla famiglia di Lidia Macchi il giorno del suo funerale, nel 1987

Binda, che ora ha 50 anni, vive a Brebbia in provincia di Varese. Da giovane frequentava lo stesso giro di CL di Macchi e secondo la Procura aveva un rapporto molto stretto con la ragazza, “una sorta di infatuazione”. Secondo l’accusa, il 5 gennaio del 1987 Binda sarebbe salito in macchina con lei, l’avrebbe stuprata e in seguito uccisa, occultandone il corpo nel bosco. L’ordinanza di arresto del 2016 conteneva comunque diverse contraddizioni e ragionamenti contorti: Binda avrebbe ucciso Macchi per vendicarsi di avere fatto sesso con lui, accoltellandola “per motivi abietti e futili, consistenti nell’intento distruttivo della donna considerata causa di un rapporto sessuale vissuto come tradimento del proprio ossessivo e delirante credo religioso, tradimento da purificarsi con la morte”.

La sentenza

La Corte d’assise di Varese ha condannato all’ergastolo Stefano Binda escludendo l’aggravante dei futili motivi, ma mantenendo quelli per la crudeltà del delitto. Alla lettura della sentenza, Binda ha guardato tra il sorpreso e lo sconvolto il pubblico presente, prima di essere scortato fuori dall’aula ed essere riportato in carcere. Le motivazioni della sentenza saranno pubblicate entro i prossimi tre mesi e dovrebbero consentire di farsi un’idea più chiara sulla decisione dei giudici, considerate le prove presentate a carico di Binda.

Il processo è durato circa un anno con l’ascolto di diverse testimonianze e l’esame di alcune prove, compresi alcuni capelli ritrovati sul corpo di Macchi e che secondo l’accusa sarebbero appartenuti a Binda, circostanza però smentita dalle analisi. Durante il dibattimento, gli avvocati di Binda hanno ricordato che il loro cliente ha un alibi, perché la sera del 5 gennaio 1987 stava partecipando a una gita organizzata da CL in Piemonte. Binda non aveva però saputo dare molti dettagli su quella gita, non convincendo i giudici. I suoi avvocati hanno annunciato di essere al lavoro per il processo di appello e hanno contestato la scelta di arrivare a una condanna, per la quale “non c’erano elementi”.