16 canzoni di Bryan Ferry e dei Roxy Music

Scelte dal peraltro direttore del Post, da riascoltare oggi che Bryan Ferry compie 70 anni

Bryan Ferry è il cantante, leader e principale compositore dei Roxy Music. Durante e dopo la sua carriera nei Roxy Music, Ferry ha avuto un ottimo successo da solista. È nato a Washington, in Inghilterra, il 26 settembre del 1945, 70 anni fa. Queste sono le sedici canzoni sue e della sua band che Luca Sofri, il peraltro direttore del Post, ha scelto per il suo libro Playlist.

Bryan Ferry (1945, Washington, Inghilterra), Roxy Music (1971-1983, Newcastle, Inghilterra)

Senza offesa per nessuno, si può dire che i Roxy siano stati il trait d’union tra i Velvet Underground e i Duran Duran. Con l’ambizione avanguardistica e intellettuale dei primi e la vanità estetica dei secondi, e la contiguità con modelle ed élites creative di entrambi. Identificati nettamente con la faccia, il vocione e la paraculaggine di Bryan Ferry, furono ispirazione per la new wave degli anni Ottanta e sperimentatori di stranezze melodiche ed enfasi teatrali. Fecero grande musica e canzoni stupende.

Beauty queen

(Stranded, 1973)

Qui c’era ancora Brian Eno, che poi avrebbe lasciato il gruppo in cerca di maggiori sperimentazioni e avrebbe trovato pane per i suoi denti. La regina del titolo è una modella e si chiamava Valerie (dovevano ancora arrivare Jerry Hall e Amanda Lear, nella vita di Ferry e sulle copertine dei Roxy Music).

A song for Europe

(Stranded, 1973)

Esibizione da palcoscenico di struggente decadenza, un circo gigionesco insuperabile. Lui è lì, seduto a questo caffè deserto, che pensa a lei, ma pare di vederlo in vestaglia attaccato alle tende della camera d’albergo, a Parigi o a Venezia. Nella canzone ci sono gondole, francese, latino, e rime sorrow-tomorrow che avrebbero fatto impallidire Gazebo. Applausi, sipario. Applausi.

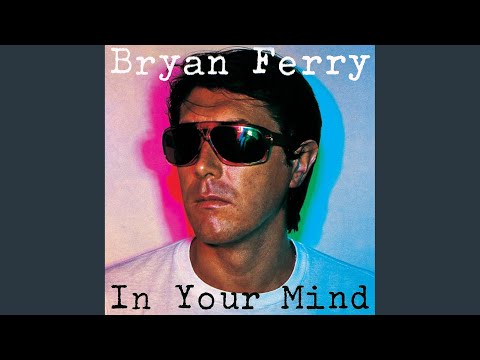

In your mind

(In your mind, 1977)

Fu il primo disco solista di canzoni sue di Bryan Ferry. Più roccheggiante in senso canonico, come testimoniano i tre monumentali colpi di batteria al cambio di strofa della title-track.

Dance away

(Manifesto, 1979)

Malgrado la storia sia insieme incongrua e abusata – lui la lascia a casa, le dà un bacio e la sera dopo lei sta “hand in hand” con un altro – a un certo punto, dopo essere inciampato persino in un “my whole world has changed”, Bryan Ferry si inventa questa: “you’re dressed to kill and guess who’s dying?”. Ma basta una notte sulla pista da ballo, e passa tutto.

Same old scene

(Flesh + blood, 1980)

Io lo vedo, Simon LeBon, da solo nella sua cameretta che riascolta “Same old scene” mille volte fino a conoscerne ogni suono, e poi si guarda allo specchio dentro l’anta dell’armadio, lo specchio a cui sono incollate con lo scotch le foto di Bryan Ferry, e si dice: “io voglio esser come te”.

Over you

(Flesh + blood, 1980)

Qui erano rimasti in tre, ma Phil Manzanera e la sua chitarra da soli bastano a rendere memorabile questa canzone. Poi c’è Bryan Ferry, naturalmente. L’intermezzo strumentale con la pianola tornerà buono a una dozzina di band inglesi dieci anni dopo.

Oh yeah

(Flesh + blood, 1980)

Stanno suonando la nostra canzone: “there’s a band playing on the radio, with a rhythm of rhyming guitars. They’re playing to you on the radio, and so came to be our song”. Una specie di grato inno all’autoradio e a tutte le emozioni che ci ha dato (escludendo quelle della mattina in cui ce l’avevano rubata).

Avalon

(Avalon, 1982)

Nella storia del rock l’elemento fondamentale sono le canzoni, e va bene. Ma ogni tanto un piccolo sottoelemento – i suoni – ottiene una sua propria e immortale identità. Quei due tocchi e mezzo di chitarra all’inizio di “Avalon” non sono nemmeno ancora una melodia, non sono niente: sono due suoni (e mezzo). Indimenticabili.

More than this

(Avalon, 1982)

Avalon fu l’ultimo disco dei Roxy Music, poi ognun per sé (Bryan Ferry già aveva cominciato a farsi i fatti suoi con buoni risultati). Fu anche il loro lascito agli anni Ottanta e al decennio che sarebbe stato segnato dai loro allievi. Se ne anda-rono alla grande, con un disco affollato di buone canzoni in ogni ordine di posti. Questa è la più nota, e permise loro di sfondare finalmente anche in America. Dove i 10,000 Maniacs se la presero per una bella cover.

Take a chance with me

(Avalon, 1982)

Questo dice che “people say I’m just a fool”. John Lennon in “Watching the wheels” spiegava che “people say I’m crazy”. Serpeggiava in quegli anni una certa inclinazione alla paranoia, tra le grandi rockstar.

Slave to love

(Boys and girls, 1985)

Sciolti i Roxy Music, Bryan Ferry riprese da dove aveva lasciato: cantando sempre con quell’aria da “spostati ragazzino, lasciami lavorare” (si veda in questo senso soprattutto l’attacco di “True to life” in Avalon), come se Elvis fosse vivo e gli piacessero le modelle. Si fece aiutare da Nile Rodgers, da Mark Knopfler e da David Gilmour, e spopolò con questa ballatona.

Windswept

(Boys and girls, 1985)

Fu il terzo singolo da Boys and girls, e decisamente più anomalo e originale dei primi due. Orientaleggiante, lounge ante litteram (non fosse per l’assolo di chitarra), ipnotica. Andò peggio in classifica, ma non se lo meritava.

Feel the need

(Will you love me tomorrow, 1993)

Questa stava nel lato B di un EP il cui pezzo principale era “Will you love me tomorrow” (cover di Carole King), proveniente da Taxi. L’originale (“Feel the need in me”) era stata incisa dai Detroit Emeralds all’inizio degli anni Settanta, ma aveva conosciuto una riscoperta disco per conto della meteora Leif Garrett. Ferry le restituisce dignità a modo suo.

Is your love strong enough?

(Threesome, 1994)

Malgrado il ritornello sia irritante e fatto con la mano sinistra, l’attacco e l’arrangiamento, compresa l’enfatica conclusione a salire, salvano la canzone. Che fu incisa per i titoli di “Legend”, flop cinematografico di Ridley Scott con Tom Cruise.

It’s all over now, baby blue

(Frantic , 2002)

I dischi di cover e standards sono spesso l’inutile pensionato dove vanno a finire le carriere di grandi rockstar, ma con Bryan Ferry è diverso. Lui aveva già cominciato a raccogliere canzoni altrui quando era all’apice della carriera. Il suo disco del 1973, These foolish things, si apriva con “A hard rain’s gonna fall” di Bob Dylan. Quasi trent’anni dopo, complice la bellezza della canzone stessa, indovina anche la cover di “It’s all over now, baby blue”, ancora di Dylan. Spesso Ferry non sa tenere a bada la sua gigioneria e non tutte le altre sue versioni sono all’altezza, ma questa ha un gran ritmo.

Positively 4th street

(Dylanesque, 2007)

Dopo averci tanto girato intorno, nel 2007 Ferry fa un disco di sole cover di Dylan, e gli esce niente male (soprattutto con questa, con “Simple twist of fate” e con “Make you feel my love”). “Positively” viene bene ogni volta, è vero, ma lui la rende notturna e languida senza sbracare, e complimenti.