La donna che tradusse il giovane Holden

Ieri erano sessant'anni dall'uscita del grande romanzo di J.D. Salinger, che gli italiani conoscono nella versione di Adriana Motti

di Luca Sofri

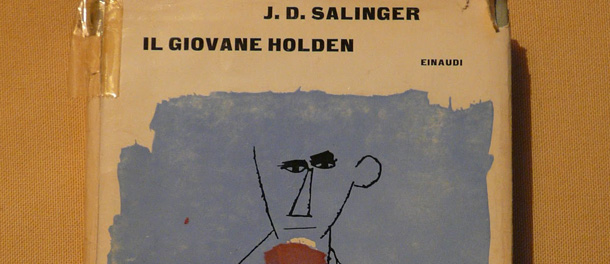

Il 16 luglio 1951 uscì negli Stati Uniti Il giovane Holden, leggendario e straordinario romanzo di J.D. Salinger che in Italia uscì nel 1952 con il titolo Vita da uomo per l’editore Casini, ma raccolse la meritata notorietà soprattutto a partire da dieci anni dopo, quando fu pubblicato da Einaudi. A tradurlo fu Adriana Motti, che Luca Sofri aveva intervistato e raccontato nel 1999 per Diario, e che è morta nel 2009. Ripubblichiamo quell’articolo, sessant’anni dopo la nascita del libro.

Un libro le ha cambiato la vita. Chissà se i libri cambiano davvero le vite, e figurarsi uno. Ma è bello sentire qualcuno dirlo, fingere di crederci, chiedere quale libro. Quale libro vi ha cambiato la vita? Ascoltare risposte originali, titoli sconosciuti, racconti commossi. E libri noti, quelli che se non cambiano la vita, ci passano almeno attraverso quando la vita si fa, a venti, trent’anni. Siddharta, lo Zen e la motocicletta, Grandi Speranze. E il Giovane Holden, per forza. A lei, già, la vita l’ha cambiata il Giovane Holden, come a molti altri. Solo che a lei l’ha cambiata davvero: non l’ha letto, lo ha tradotto. Che, non fosse stato per Salinger, forse nessuno l’avrebbe tolta dall’ufficio stampa della Società Autostrade, e chissà che altra carriera, che altra vita, che altra città che non questa Roma da cui sta traslocando. È La donna che ha tradotto Il giovane Holden.

Adriana Motti, il nome sul frontespizio, ha settantacinque anni, cinque meno di Salinger, ed è oggi una delle più note traduttrici italiane. Note a chi? “Non si presta mai nessuna attenzione al nome del traduttore: è un lavoro aberrante e io mi sono tremendamente pentita di averlo fatto. Nessuna soddisfazione, si guadagna pochissimo e si perde completamente la propria identità. E si sta sempre soli, noi e il libro e nient’altro”. La signora ha tradotto Karen Blixen, Lawrence Durrell, E.M. Forster, Wodehouse, Shikibu Murasaki, Catherine Porter e Colette dal francese. E Ivy Compton Burnett e altri ancora.

A ventitré anni, nel ‘47, le capitò la prima traduzione, un Wodehouse: “me lo sono totalmente inventato ’sto mestiere ed è stato molto divertente cominciare con Wodehouse”. Figlia di un avvocato romano, a quel tempo faceva la giornalista all’Avanti, dove era entrata rispondendo con un suo articolo a uno scritto di Benedetto Croce. Le traduzioni le fecero poi perdere l’attitudine a scrivere, dice: “non finisco mai niente, solo cose brevissime, fulminee, ma non si può vivere di cose fulminee”.

“A Roma in quegli anni capitava di conoscere tutti e io avevo la smania degli scrittori. Mi sembravano esseri sublimi, che poi non è affatto vero, ma allora ci credevo”. In America negli stessi anni usciva “Questo mio folle cuore”, un film con Dana Andrews e Susan Hayward liberamente tratto dal racconto di Salinger “Lo zio Wiggily nel Connecticut”. Deluso dal risultato, lo scrittore andò poi dicendo che se a Hollywood avessero tratto un film da “Un giorno ideale per i pescibanana” avrebbero dato a Edward G. Robinson la parte della bambina Sybil. E così Holden racconterà per tutto il romanzo il suo odio per il cinema e i film e i dubbi sul fratello scrittore che è andato a Hollywood.

Alcuni anni dopo la signora Motti fu contattata da Einaudi e fece un’impressione eccellente. “Le traduzioni sono opere affini agli originali, Croce le chiamava “le belle infedeli”. La libertà che è lasciata al traduttore e che il traduttore deve prendersi è grandissima. E ognuno se ne prende di diverse: Faulkner fu tradotto sia da Vittorini che da Pavese. Vittorini quasi parola per parola, con rigoroso rispetto della cadenza. Pavese in un suo stile. A me piaceva più il primo. Pavese era troppo Pavese e Faulkner diventava un po’ uno delle Langhe”. Il primo lavoro per Einaudi fu Diario d’amore di Maude Hutchins, “che non ebbe nessunissimo successo”.

Poi Einaudi ebbe delle difficoltà e Adriana Motti andò a lavorare per tre anni all’ufficio stampa della società Autostrade, “sempre per campare, ovviamente”. Quando Einaudi si “rimpannucciò”, nel 1961, le affidarono The catcher in the rye, e lei si dimise dalle Autostrade (“la più grande cretinata della mia vita”). In America il libro aveva già venduto un milione e duecentomila copie. “Sembrerà un’eresia: sono diventata celebre col Giovane Holden che io non ho preso sul serio per niente. Mi è piaciuto, molto acuto, molto profondo, ma non gli ho dato quest’importanza: divenne un dogma, un catechismo che non capisco tutt’ora. È un libro individualista, la crisi esistenziale di un ragazzo americano. Per dei ragazzi di sinistra italiani, Salinger avrebbe dovuto essere il tipico americano altoborghese e radical chic, non vedevo che rapporto ci fosse con dei giovani marxisti. Lo dissi anche a tre di loro che vennero a parlarmi per fare un pezzo sul giornale di Lotta Continua, e si fecero prestare delle lettere. Più rivisti, né loro né le lettere”.

In Italia di Salinger allora si sapeva meno di oggi, malgrado il successo del libro in patria: “la gente crede che quando uno fa il traduttore si mette in comunicazione con l’autore: forse la Pivano lo fa, perché aveva la possibilità di conoscere Hemingway, di andare in America. Ma io che lo facevo per mestiere, dalla mattina alla sera, se avessi dovuto prepararmi, conoscere l’autore, non traducevo più. Campavo d’aria?”

Spesso si sente dire però che una buona traduzione nasce da una profonda conoscenza dell’autore e del suo testo: leggerlo e rileggerlo, prima di mettersi all’opera. “Macché, se lo leggo prima, non lo traduco: mi viene la nausea e diventa una barba terribile”.

Esausta dal lavoro precedente, tradusse tutto Holden sdraiata nel suo letto, accatastando parole in un quadernetto a quadretti, come ha sempre fatto, il testo sulle pagine di destra e le correzioni su quelle di sinistra, impiegandoci alcuni mesi, “sono sempre in ritardo, alla fine”.

Con la morte di Giacomo Debenedetti, che era stato suo compagno per ventitré anni, venne un periodo molto brutto. “Tutte le volte che avevo un dubbio Giacomo mi consigliava e adesso pensavo di non poter far niente da sola. Durò a lungo. Poi, quando ebbi tradotto la Blixen senza di lui, pensai di aver superato l’esame”.

Torniamo a Holden. Adriana Motti non ha letto gli altri libri di Salinger e apprende divertita che tre anni fa Baricco e Veronesi proposero a Einaudi di rifare la sua traduzione. La proposta si perse lì, com’era giusto. Il giovane Holden italiano è scritto in maniera formidabile proprio perché lo ha scritto lei, ed è una traduzione che spesso brilla di luce propria, costretta a emanciparsi continuamente dall’originale. A momenti si potrebbe pensare addirittura che la Motti si sia prese troppe libertà. Ma Holden come lo conosciamo noi oggi non potrebbe scrollarsi di dosso i suoi “e tutto quanto”, “e compagnia bella”, “eccetera eccetera”, “e quel che segue”, “e via discorrendo”, che traducono sempre e soltanto l’espressione “and all” dell’originale, che come tutte le opere in inglese non ha il nostro fastidio per le ripetizioni. Né chi ha letto Holden in italiano potrebbe pensarlo denudato di tutto il suo slang fatto di “una cosa da lasciarti secco”, “marpione sfessato”, “infanzia schifa”, e compagnia bella. “Allora i ragazzi parlavano così. Mi son dovuta adeguare, e chiedere ai miei nipoti: in americano poteva essere più sobrio, aveva lo stile di Salinger che lo sosteneva, in italiano io dovevo reinventarmelo”.

“Non si faccia venire un esaurimento nervoso”, le scrisse una volta Calvino: “se non ci darà il libro in maggio, ce lo darà in giugno, se non in giugno in luglio, se in luglio non ce l’ha ancora dato mandiamo un sicario a ucciderla, ma lei deve lavorare tranquilla, come in un letto di rose”.

Quando riascolta le parole che infilò dentro Il giovane Holden le viene da ridere, “Salinger usava espressioni che non potevo tradurre e cercavo di compensare, per rendere il suo stile. E chiedendo ai miei nipoti. Una cosa sola me la sono inventata io, perché nessuno mi sapeva dire niente: che lui se l’era stantuffata sui sedili dietro della macchina. Chiedevo a tutti come si diceva e tutti mi dicevano le stesse cose che sapevo anch’io!”

“Una volta in Wodehouse c’era un personaggio che parlava in uno slang americano vistoso, e come lo rendevo? Ci ho messo un linguaggio grossolano, e qualche cacchio (mi pareva che tutto sommato un piccolo cacchio ogni tanto): mi hanno fatto una rimenata sul Catholic Digest, chiamandomi “signorina maleducata”, e con nome e cognome, che non mettevano mai se dovevano fare un complimento. Mi sono proprio arrabbiata”.

“Comunque la traduzione del Giovane Holden fu abbastanza stroncata, a cominciare dal titolo”. Una celebre nota in apertura dell’edizione italiana del romanzo spiega l’intraducibilità del titolo originale: “la scrisse Calvino”.

Adesso la signora Motti legge poco (“ho letto tanto in vita mia, che adesso ci vedo poco”), i libri “moderni” non le piacciono e piuttosto rilegge Tolstoj e Dostoevskij: “Kafka mi aveva troppo sconvolta. Giacomo mi portò Il messaggio dell’imperatore appena uscito e io lo scaraventai contro il muro, dicendo che non doveva farmi leggere quelle cose, in un mondo come il nostro. Ero tutta permeata di realismo socialista e quello mi porta Kafka. Poi mi ci appassionai”.” Dei suoi libri ama soprattutto quelli di Karen Blixen e ha riletto solo Passaggio in India. “Li so a memoria”.

“È un lavoro atrocemente sottopagato (e io ero arcipagata), io capisco che i traduttori possano tradurre male: conviene tradurre i gialli, ci metti meno”. E che i ragazzi, anche in questo momento, leggano espressioni che si è inventata lei, non le fa un po’ piacere? “Mi meraviglia moltissimo di accorgermi ora di avere una fama perché la gente non legge mai il nome di un traduttore. Poi mi dicono, ma lei è quella che ha tradotto Il giovane Holden? tutti, sempre, e mi fa ridere, io ho tradotto quaranta libri e si ricordano solo quello. E la Blixen?” (affinità: “Chiamerei volentieri Isak Dinesen”, dice Holden, innamorato de La mia Africa).

Adriana Motti ha messo parole italiane nelle bocche di Jeeves e Holden Caulfield, di Adela Quest e del principe Genji, e decine di migliaia di persone le hanno lette e se ne sono innamorate (l’anno passato Il giovane Holden ha venduto in Italia altre ventimila copie). Lei ha smesso di tradurre da qualche anno, con un libro di David Garnett. Si alza dalla poltrona e va a cercarlo nella libreria, lamentandosi della poca memoria e della sua schiena, “vecchiaia schifa”, dice.