Cosa sono i confini del 1967

La prima cosa da sapere è che sono stati la base di tutte le trattative condotte finora tra Israele e Palestina

di Giovanni Fontana

“I territori del ‘67 devono essere la base per il trattato di pace fra Israele e Palestina”, ha detto ieri Barack Obama, nel proprio discorso sul Medio Oriente. Ci sono due cose da sapere, intanto: la prima è che si chiamano territori del ’67, ma Israele li ha ottenuti vent’anni prima: dopo la guerra del ’48. La seconda è che sono stati la “base” di tutte le trattative fra israeliani e palestinesi – e sappiamo tutti com’è andata, visto che siamo ancora qui a parlarne. Verrebbe da chiedersi, allora, perché Obama li riproponga come punto di riferimento per raggiungere la pace. La risposta è semplice: non sono una novità, non sono una via facile, ma sono l’unica strada percorribile. Come disse una volta il presidente israeliano Peres «non è che non ci sia luce in fondo al tunnel, è proprio che non troviamo il tunnel».

Per questo, l’insistenza sulla questione dei territori è più che giustificata: l’eterno conflitto arabo-israeliano è, prima di ogni altra cosa, una guerra per ogni piccolo pezzetto di terra. Se andate in giro in quelle zone, da Tel Aviv a Ramallah, vi spiegheranno che il problema del conflitto arabo-israeliano è uno, anzi sono due: c’è troppa storia e troppa poca geografia. Sulla storia del conflitto israeliano si potrebbero scrivere biblioteche intere, che difatti sono state scritte. Quello che segue vuole essere un velocissimo riepilogo dei principali eventi utili a capire cosa sono questi fantomatici territori del ’67, e perché sono così importanti.

Il passato

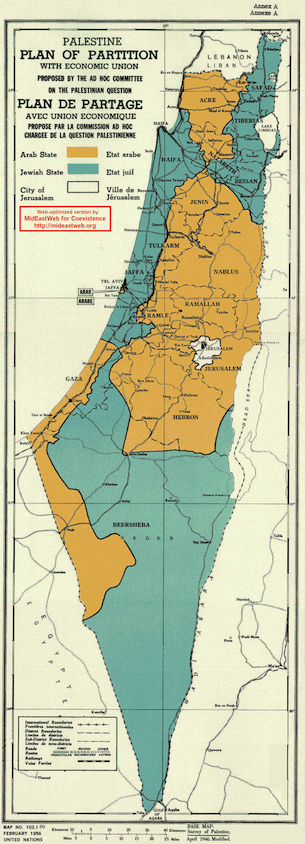

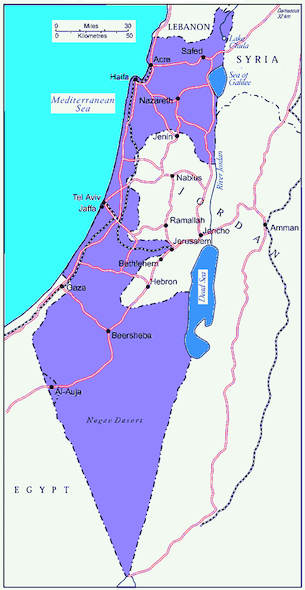

Lo Stato d’Israele nasce nel ’48, dopo che l’ONU decide di spartire l’area del mandato britannico fra arabi ed ebrei. Gerusalemme resta città internazionale. Israele accetta la soluzione, e Ben Gurion dichiara l’indipendenza. I palestinesi, al contrario, la rifiutano e – assieme agli altri Stati arabi – dichiarano guerra a Israele. Per gli arabi è una disfatta, per i palestinesi è la Nakba, la catastrofe. Per gli israeliani è un miracolo, ricordato come la Guerra d’Indipendenza. Israele conquista un terzo dei territori che la risoluzione ONU aveva assegnato ai palestinesi: se prima Israele si estendeva per metà del vecchio territorio mandatario, ora ne raggiunge quasi i tre quarti. Questa nuova linea d’armistizio, anche detta Green Line, sono i cosiddetti territori del ’67.

(a sinistra, quanto stabilito dalla risoluzione 181 dell’ONU; a destra, Israele dopo la guerra del 1948)

La Palestina, nel frattempo, non esiste: la Striscia di Gaza viene occupata dall’Egitto e l’attuale Cisgiordania viene occupata dalla Giordania, la quale si spartisce con Israele anche Gerusalemme. Nonostante un nuovo conflitto (la Crisi di Suez) nel ’56, fra il ’49 e il ‘67 i confini restano sostanzialmente invariati. Sul fronte interno, però, Israele procede a un’ebraizzazione sistematica dei territori appena sottratti ai palestinesi. È nel ’67, con la Guerra dei Sei Giorni, che Israele si trasforma a tutti gli effetti in una forza occupante: una nuova disfatta araba permette agli israeliani di occupare tutta l’attuale Cisgiordania, compresa l’intera Gerusalemme, oltre a Gaza, il Golan e il Sinai. Quest’ultimo verrà restituito diversi anni dopo all’Egitto in cambio del trattato di pace. Al contrario delle precedenti, queste nuove conquiste territoriali non verranno mai riconosciute dalle Nazioni Unite. L’ONU, nelle risoluzioni 242 e 338, chiede a Israele di ritirarsi ai territori precedenti al ’67 – di qui il nome – riconoscendo invece le conquiste del ’48. Israele, al contrario, comincia a costruire sempre più insediamenti sui territori che occupa al di fuori della legalità internazionale. Sono oggi il principale ostacolo, da parte israeliana, al trattato di pace.

Il presente

Si può dire che è con la prima intifada, a metà degli anni Ottanta, che Israele si rende conto del vigore delle rivendicazioni palestinesi, della sostanziale necessità di un compromesso. È una nozione che gran parte della società israeliana deve ancora metabolizzare, così come quella palestinese.

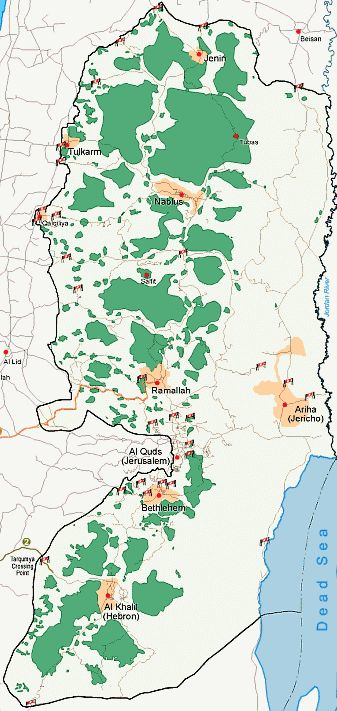

A metà degli anni Novanta c’è il primo vero passo verso la pace: fra il ’94 e il ’96 vengono stipulati gli accordi di Oslo. Israele s’impegna a riconoscere la Palestina, la Palestina si impegna a riconoscere Israele. Due popoli, due stati: sulla base – indovinate un po’ – dei territori del ’67. È un momento capitale, Israele comincia a cedere sovranità all’Autorità Nazionale Palestinese, e in applicazione dell’accordo si formano tre zone: alcune aree, intorno alle città principali, vengono cedute al controllo civile e militare palestinese (in arancione sulla mappa, zona A); in altre i palestinesi hanno il controllo civile e gli israeliani mantengono quello militare (in verde sulla mappa, zona B); in altre ancora il controllo resta totalmente agli israeliani (in bianco sulla mappa, zona C). Deve essere il primo di moltissimi passi sulla strada della pace. Invece siamo ancora lì, con quella prima fase degli accordi di Oslo cristallizzata da quindici anni.

In tutto questo tempo, momenti di speranza (pochi) si sono alternati a recrudescenze (tante) dell’odio e della violenza. Se fosse una partita di calcio, come talvolta sembra a guardare le relative “tifoserie”, si potrebbe dire che i palestinesi hanno perso tre guerre (‘48, ‘67, e seconda Intifada) e ne hanno pareggiate tre (’56, ’73, e prima Intifada). Per questo, per i palestinesi – oggi – ottenere uno Stato che ricalchi perfettamente la linea d’armistizio del ’49 è realisticamente impossibile. Lo sciagurato rifiuto della proposta di Pace di Camp David nel 2000, e il lancio dell’ancora più sciagurata seconda Intifada, hanno acuito il cinismo degli israeliani. La questione è quante ulteriori concessioni dovranno fare per arrivare a stringere la mano agli israeliani che – per rimanere nella metafora calcistica – hanno sempre la palla dalla loro. E, altrettanto importante, quanto la comunità internazionale, gli Stati Uniti di Obama fra tutti, vorranno e sapranno spingere la mano degli israeliani verso quella dei palestinesi.

Il futuro

Se si è pessimisti, prevedere il futuro è molto facile. Se si è ottimisti c’è una montagna da scalare, e bisogna lasciare da parte qualunque considerazione su cosa sia giusto o sbagliato, badando solamente a quello che può funzionare. In questo senso, il riferimento di Obama alla Green Line va letto come una spinta agli israeliani a trattare, e a trattare con quella come base di partenza. Non ci si può aspettare di più: l’offerta di pace di Camp David-Taba, che comprendeva fra il 94% e il 97% dei territori (incluso un lembo di terra israeliana come compensazione) + Gerusalemme Est, sarà inevitabilmente peggiorata lasciando a Israele almeno le colonie più grandi e più vicine al confine come Modi’in Illit e Ma’ale Adummim, lasciando lo Stato palestinese quasi diviso a metà.

La questione di Gerusalemme sembra lasciare ancora meno spazio all’ottimismo: dal rifiuto di Camp David, non c’è stata nessuna amministrazione israeliana che abbia accettato pubblicamente la divisione di Gerusalemme. Al tempo stesso, l’ANP non accetterà mai uno Stato che non abbia Gerusalemme come capitale. L’unica possibile soluzione, anche qui, è provare a dividere in quattro il capello.

Di quanto queste concessioni dovranno essere dolorose, specie per la parte palestinese, ne sono consapevoli tutti: Fatah, che dalla morte di Arafat ha provato a percorrere questa strada ben più d’Israele. Hamas, che comunque non ne vuole sapere. E l’opinione pubblica, che, in generale, percepisce ogni concessione – gli stessi territori del ’67 – come un tradimento verso la propria gente. La sensazione è che questa sarà la pace – che sia fatta fra 2, fra 20 o fra 200 anni: 90% dei territori, alcuni quartieri di Gerusalemme Est ribattezzati Al Quds (La Santa in arabo), e un rientro simbolico di qualche decina di migliaia di profughi o loro eredi, oltre a Gaza che è già sotto il pieno controllo palestinese, dopo lo smantellamento delle colonie israeliane del 2004. Resta da farla accettare alle due parti. È questo il senso, molto pragmatico, della considerazione di Obama. Un invito al pragmatismo e a pensare a ciò che è possibile più che a chi sia nel giusto – ché, naturalmente, entrambi pensano di essere nel giusto. In questo senso, un elemento fondamentale sarà cercare di convincere gli israeliani – ai quali più degli altri è rivolta questa pressione – che cedere la quasi completezza dei territori occupati ai palestinesi sia nel proprio interesse a lungo termine. Un’impresa davvero ardua, specie con l’attuale governo israeliano – probabilmente il più conservatore della storia del Paese –, e difatti Netanyahu, l’attuale primo ministro, ha già rigettato la chiamata di Obama.

È questo aspetto, la capacità di guardare al futuro – non solo al domani ma al dopodomani –, la caratteristica che più manca alla società israeliana e a quella palestinese, una caratteristica che – almeno in quella israeliana – è andata persa in questi quarant’anni di occupazione militare. La narrativa israeliana è piena di racconti sulla passione visionaria, sulla fiducia in ciò che verrà, dei padri fondatori dello Stato d’Israele, da Herzl a Weitzman a Ben Gurion. Ci vedeva lungo Theodor Herzl, principale ispiratore dello Stato d’Israele, che lasciò detto di non fare stupidaggini, mentre lui era morto.

(AP Photo)