Il viaggiatore leggero

Sellerio ristampa la raccolta di articoli di Alex Langer, con la prefazione di Goffredo Fofi

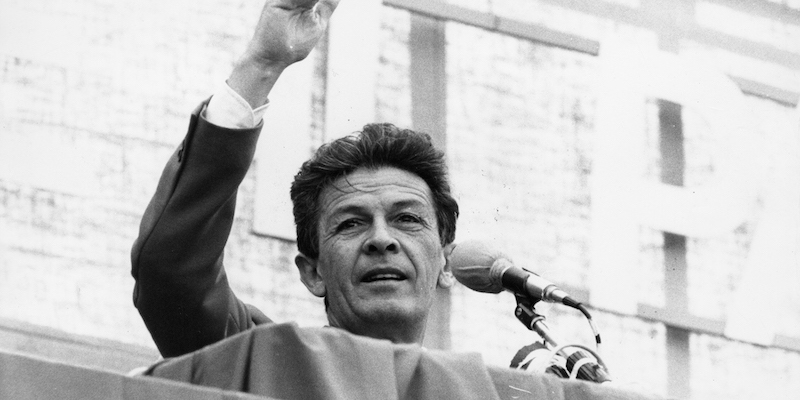

L’editore Sellerio ha ristampato una raccolta di articoli di Alex Langer che era uscita nel 1996 con il titolo “Il viaggiatore leggero“. Langer fu un intellettuale e politico ambientalista e pacifista, prima di uccidersi a 49 anni nel 1995. Di lui parla Goffredo Fofi nella prefazione del libro. Pubblichiamo anche l’ultimo articolo di Langer contenuto nella raccolta.

Se si dovesse chiudere in una formula ciò che Alex Langer ci ha insegnato, essa non potrebbe che essere: piantare la carità nella politica. Proprio piantare, non inserire, trasferire, insediare. E cioè farle metter radici, farla crescere, difenderne la forza, la possibilità di ridare alla politica il valore della responsabilità di uno e di tutti verso «la cosa pubblica», il «bene comune», verso una solidarietà tra gli umani e tra loro e le altre creature secondo il progetto o sogno di chi «tutti in sé confederati estima / gli uomini, e tutti abbraccia / con vero amor, porgendo / valida e pronta ed aspettando aita / negli ultimi perigli e nelle angosce / della guerra comun».

Dico carità nel preciso senso evangelico, poiché Alex era un cristiano, dei non molti che cercavano di attenersi agli insegnamenti evangelici che era possibile conoscere in quegli anni nel «movimento» (e oggi sono ancora di meno) e non, come tanti di noi che gli fummo contemporanei e amici, di fragilissime convinzioni «marxiste» oppure, al meglio, mossi confusamente da una visione solo etica del cristianesimo. La «diversità» di Alex, la sua superiorità sui suoi amici e compagni, gli veniva anche da una storia famigliare più ricca, a cavallo tra lingue e culture, tra Germania e Italia e tra ebraismo e cattolicesimo, ma nessuno vide mai in questo il marchio del privilegio, poiché essa era caratterizzata in lui da una convinzione di umiltà reale e non esibita, non appariscente, dalla propensione all’ascolto degli altri, di tutti, dalla libertà dei collegamenti e dalla scelta di «far da ponte». Quante volte Alex Langer non ha teorizzato nei suoi testi la funzione e l’imprescindibile necessità dei «ponti»?

Ricordava tanti anni fa Piero Calamandrei fondando, a guerra appena conclusa, una rivista che si chiamava «Il ponte», il significato metaforico ma anche concreto dei ponti, da riedificare dopo le distruzioni della guerra che si era accanita a distruggerli. Ponti veri, che gli uni o gli altri avevano fatto saltare, e che dovevano mettere di nuovo in comunicazione e in «commercio» persone e città, culture e territori. Ponti ideali, che potessero permettere ai vinti e ai vincitori, tutti infine perdenti, sopravvissuti ai conflitti e alle stragi e cioè al dominio della morte, di ritrovare nell’incontro e nel dialogo la possibilità di un futuro migliore. (L’attaccamento di Alex alle sue radici regionali e la sua ambizione cosmopolita gli hanno permesso una concretezza precisa, mai parolaia, e una visione ampia, internazionale, nel filone di quell’utopia che era stata per un tempo di una parte del movement americano, quella che diceva di doversi preoccupare ostinatamente di due ambiti da tenere strettamente collegati tra loro: «il mio villaggio e il mondo»). Il progetto semplicissimo e immenso di far da ponte tra le parti in lotta, che ad Alex costò infine la vita, è fallito e continua a fallire in un mondo dove le incomprensioni permangono e prosperano gli odi, sollecitati dai diversi poteri e dal peso dei torti ricevuti e fatti, di una memoria di gruppo che, invece che rendere aperti, rende più chiusi alle ragioni degli altri. Poiché troppa memoria può uccidere alla pari della (nostra, italiana) assenza di memoria. E tuttavia il messaggio di Langer è stato fino all’ultimo chiaro: se anche c’è chi cade, chi non regge più il peso della storia e della solitudine (forse ci si uccide perché ci si sente o si è rimasti soli – ma alcuni, come i vecchi e i malati, perché si è tagliati via dalla vita – più che per l’oggettiva debolezza e insicurezza del genere umano e per la fatica di dover continuamente ricominciare), bisogna imparare dall’esperienza quel che se ne può ricavare, e andare avanti. Non perché «si spera», ma perché «si ama»: e la «carità» è allora il centro di tutto, come voleva san Paolo – più della speranza e più della fede.

Alex Langer ha svolto una funzione di ponte in due direzioni prioritarie: quella di accostare popoli e fazioni, di attutirne lo scontro e di promuoverne l’incontro, e quella dell’apertura a un rapporto nuovo tra l’uomo e il suo ambiente naturale. E se nel primo caso, quello più determinato dalle pesanti contingenze della storia (per Alex, la guerra interna alla ex Jugoslavia), si trattava di far da ponte ma anche da intercapedine, da camera d’aria dove potesse esprimersi un dialogo assai difficile, nel secondo si trattava piuttosto di additare nuovi territori all’azione politica responsabile, allargandone il significato da città a contesto, da polis a natura. Se sul fronte della pace e della convivenza tra umani di diversa etnia o religione o parte politica Alex è stato un continuatore, egli è stato su quel secondo fronte un precursore, uno dei più persuasi pionieri dell’indispensabilità di una visione ecologica dell’agire politico. Ha visto tra i primi l’arrivo della novità, come lo Zaccheo del Vangelo che si portò nel luogo più avanzato del suo villaggio e nel suo punto più alto per poter vedere per primo l’arrivo del Messia, e cioè della Novità, ed è stato confortato in questo dalla sua conoscenza e vicinanza a uno dei pochi veri profeti dello scorso secolo, il prete e filosofo che si faceva chiamare Ivan Illich. Tra l’antico e l’eterno del messaggio cristiano e la verde novità dell’ecologia, tra le esigenze della pace (gli uomini) e quelle dell’armonia (degli uomini con la natura) tra loro fittamente intrecciate, sempre più interdipendenti, Langer si è mosso quotidianamente, attento al presente ma cosciente del passato e straordinariamente aperto al futuro, al possibile e al doveroso dei compiti della politica (della militanza, della persuasione). Contro il gioco chiuso del potere. E contro i ricatti paralleli di un’impazienza non meditata e di una lentezza non ipocrita: nell’avvicendarsi che appartiene alla storia delle fasi di stasi e di quelle di febbre, occorre prepararsi nella stasi per saper meglio muoversi nella furia che, prima o poi, si scatenerà.

Anche se il nostro ritmo e tempo non sono quelli del potere e del capitale, della violenza che essi propongono o provocano, dobbiamo però conoscerli, studiarli, contrastarli. L’azione soffre di aver trascurato il pensiero, quando i suoi tempi si accelerano, e un pensiero senza azione serve a poco, cambia poco. Si tratta allora di agire su un doppio binario secondo modalità difficili da gestire, che esigono ponderatezza e prontezza. Ma si tratta anche di saper giudicare la storia – per esempio, l’incidenza delle trasformazioni radicali, soggiacenti del sistema economico, e il peso delle «sovrastrutture» che quelle finiscono per sconvolgere o scatenare. E si tratta di sapere, nell’idealità di una sintonia dei fini con i mezzi, cosa è possibile proporre, cosa è doveroso contrastare. Tutto questo Alex Langer ha, mi pare, tenuto in gran conto. Dopo la secca sconfitta dei movimenti del dopo guerra mondiale, nel mondo di fantascienza realizzata e di nuova barbarie, di nuovi sistemi di dominio attuati (tra consumo e consenso) nei paesi ricchi, che in questo mortuario progetto sono riusciti a coinvolgere quelli poveri ma anche, a volte, a irritarli fino a provocare la loro risposta più tradizionale e micidiale, quella del fondamentalismo identitario e religioso, la sfida di Alex è stata infine quella di molti, ma più lucida e vissuta con più radicale generosità, è stata quella di non accettare lo stato delle cose, di non darlo per scontato cercando e trovando al suo interno il proprio spazio, bensì di metterlo in discussione fattivamente: con la rivolta, se necessario di pochi ma in funzione di tutti. Con maggiore comprensione da parte sua delle contraddizioni, della complessità dei problemi, e si è trattato allora per lui di viverle, le contraddizioni, secondo il filo rosso della propria coscienza e delle proprie convinzioni morali.

Viverle, le contraddizioni – anche le nostre di complici e di oppressi allo stesso tempo – analizzandole senza paraocchi, e tentando di superarle nel fare, nel «ben fare».

Contro le verità provvisorie e i fumi delle ideologie, del vitalismo dimentico del sentimento dell’inquietudine e della domanda, o se vogliamo del tragico. Riconquistando alla responsabilità verso la collettività, verso la polis, il suo spazio centrale di azione per il cambiamento positivo, nella direzione dell’affermazione di una solidarietà «che tutti fra sé confederati estima gli uomini». Si è trattato insomma per Alex Langer e per pochi altri come lui, e si tratta per noi oggi, di superare la diffidenza antica e nuovissima per la politica, di continuare o ricominciare a occuparci della «cosa pubblica» con lo sguardo antico e nuovissimo di una vocazione insieme profondamente cristiana e limpidamente laica, e con la coscienza chiara dell’obbligo di superare i nostri limiti, di abbandonare le nostre acquiescenze, di abbattere i nostri luoghi comuni ridefinendo la politica a partire dagli obblighi di ciascuno, a partire dal gruppo (le minoranze eticamente determinate) e dal singolo, chiedendo a noi stessi il massimo, ma del possibile.

E ricordando, come Alex Langer ha sempre avuto ben presente, che «non si lava con l’acqua sporca» (è il rimprovero che Aldo Capitini faceva ai comunisti) ma anche – come diceva Charles Péguy parlando di coloro che criticavano chi agiva in nome di una purezza che la storia, e cioè le necessità dell’intervento, fanno impossibile – che le mani bisogna almeno averle, e che bisogna saperle usare. Il sentiero di cresta su cui Alex si è mosso (e l’immagine gli si addice, uomo di montagna e di confine) è stato, spinto fin quasi all’estremo, il più esemplare ed educativo di tutti quelli percorsi dalla sua generazione, il più aperto al confronto con le contraddizioni della politica e anche il più autenticamente, coerentemente, lucidamente drammatico e vero. Di questo gli siamo grati, perché è anche a partire dalle riflessioni sulla sua scelta finale che si può ancora ricominciare, nella coscienza delle difficoltà e dei limiti delle nostre possibili scelte, della precarietà e fragilità della nostra condizione di uomini, dell’immane peso della storia ma anche della necessità di reagire e di dare un senso alla brutalità o al torpore della nostra vita con scelte degne, nobili, responsabili e chiare oggi più che mai.

Alexander Langer – Caro San Cristoforo

Caro San Cristoforo, non so se tu ti ricorderai di me come io di te. Ero un ragazzo che ti vedeva dipinto all’esterno di tante piccole chiesette di montagna. Affreschi spesso sbiaditi, ma ben riconoscibili. Tu – omone grande e grosso, robusto, barbuto e vecchio – trasportavi il bambino sulle tue spalle da una parte all’altra del fiume, e si capiva che quella era per te suprema fatica e suprema gioia. Mi feci raccontare tante volte la storia da mia madre, che non era poi chissà quale esperta di santi, né devota, ma sapeva affascinarci con i suoi racconti. Così non ho mai saputo il tuo vero nome, né la tua collocazione ufficiale tra i santi della chiesa (temo che tu sia stato vittima di una recente epurazione che ti ha degradato a santo minore o di dubbia esistenza). Ma la tua storia me la ricordo bene, almeno nel nocciolo. Tu eri uno che sentiva dentro di sé tanta forza e tanta voglia di fare, che dopo aver militato – rispettato ed onorato per la tua forza e per il successo delle tue armi – sotto le insegne dei più illustri ed importanti signori del tuo tempo, ti sentivi sprecato.

Avevi deciso di voler servire solo un padrone che davvero valesse la pena seguire, una Grande Causa che davvero valesse più delle altre. Forse eri stanco di falsa gloria, e ne desideravi di quella vera. Non ricordo più come ti venne suggerito di stabilirti alla riva di un pericoloso fiume per traghettare – grazie alla tua forza fisica eccezionale – i viandanti che da soli non ce la facessero, né come tu abbia accettato un così umile servizio che non doveva apparire proprio quella «Grande Causa» della quale – capivo – eri assetato. Ma so bene che era in quella tua funzione, vissuta con modestia, che ti capitò di essere richiesto di un servizio a prima vista assai «al di sotto» delle tue forze: prendere sulle spalle un bambino per portarlo dall’altra parte, un compito per il quale non occorreva certo essere un gigante come te ed avere quelle gambone muscolose con cui ti hanno dipinto. Solo dopo aver iniziato la traversata ti accorgesti che avevi accettato il compito più gravoso della tua vita, e che dovevi mettercela tutta, con un estremo sforzo, per riuscire ad arrivare di là.

Dopo di che comprendesti con chi avevi avuto a che fare, ed avevi trovato il Signore che valeva la pena servire, tanto che ti rimase per sempre quel nome. Perché mi rivolgo a te, alle soglie dell’anno 2000? Perché penso che oggi in molti siamo in una situazione simile alla tua, e che la traversata che ci sta davanti richieda forze impari, non diversamente da come a te doveva sembrare il tuo compito in quella notte, tanto da dubitare di farcela. E che la tua avventura possa essere una parabola di quella che sta dinnanzi a noi. Ormai pare che tutte le grandi cause riconosciute come tali, molte delle quali senz’altro importanti ed illustri, siano state servite, anche con dedizione, ed abbiano abbondantemente deluso. Quanti abbagli, quanti inganni ed auto-inganni, quanti fallimenti, quante conseguenze non volute (e non più reversibili) di scelte ed invenzioni ritenute generose e provvide.

I veleni della chimica, gettati sulla terra e nelle acque per «migliorare» la natura, ormai ci tornano indietro: i depositi finali sono i nostri corpi. Ogni bene ed ogni attività è trasformata in merce, ed ha dunque un suo prezzo: si può comperare, vendere, affittare. Persino il sangue (dei vivi), gli organi (dei morti e dei vivi), e l’utero (per una gravidanza in «leasing»). Tutto è diventato fattibile: dal viaggio interplanetario alla perfezione omicida di Auschwitz, dalla neve artificiale alla costruzione e manipolazione arbitraria di vita in laboratorio. Il motto dei moderni giochi olimpici è diventato legge suprema ed universale di una civiltà in espansione illimitata: «citius, altius, fortius», più veloci, più alti, più forti si deve produrre, consumare, spostarsi, istruirsi… competere, insomma. La corsa al «più» trionfa senza pudore, il modello della gara è diventato la matrice riconosciuta ed enfatizzata di uno stile di vita che sembra irreversibile ed incontenibile. Superare i limiti, allargare i confini, spingere in avanti la crescita ha caratterizzato in misura massiccia il tempo del progresso dominato da una legge dell’utilità definita «economia» e da una legge della scienza definita «tecnologia» – poco importa che tante volte di necro-economia e di necrotecnologia si sia trattato.

Cosa resterebbe da fare ad un tuo emulo oggi, caro San Cristoforo? Quale è la Grande Causa per la quale impegnare oggi le migliori forze, anche a costo di perdere gloria e prestigio agli occhi della gente e di acquattarsi in una capanna alla riva di un fiume? Qual è il fiume difficile da attraversare, quale sarà il bambino apparentemente leggero, ma in realtà pesante e decisivo da traghettare? Il cuore della traversata che ci sta davanti è probabilmente il passaggio da una civiltà del «di più» ad una del «può bastare» o del «forse è già troppo». Dopo secoli di progresso, in cui l’andare avanti e la crescita erano la quintessenza stessa del senso della storia e delle speranze terrene, può sembrare effettivamente impari pensare di «regredire», cioè di invertire o almeno fermare la corsa del «citius, altius, fortius». La quale è diventata autodistruttiva, come ormai molti intuiscono e devono ammettere (e sono lì a documentarlo l’effetto-serra, l’inquinamento, la deforestazione, l’invasione di composti chimici non più domabili… ed un ulteriore lunghissimo elenco di ferite della biosfera e dell’umanità).

Bisogna dunque riscoprire e praticare dei limiti: rallentare (i ritmi di crescita e di sfruttamento), abbassare (i tassi di inquinamento, di produzione, di consumo), attenuare (la nostra pressione verso la biosfera, ogni forma di violenza). Un vero «regresso», rispetto al «più veloce, più alto, più forte». Difficile da accettare, difficile da fare, difficile persino a dirsi. Tant’è che si continuano a recitare formule che tentano una contorta quadratura del cerchio parlando di «sviluppo sostenibile» o di «crescita qualitativa, ma non quantitativa», salvo poi rifugiarsi nella vaghezza quando si tratta di attraversare in concreto il fiume dell’inversione di tendenza. Ed invece sarà proprio quello ciò che ci è richiesto, sia per ragioni di salute del pianeta, sia per ragioni di giustizia: non possiamo moltiplicare per 5-6 miliardi l’impatto ambientale medio dell’uomo bianco ed industrializzato, se non vogliamo il collasso della biosfera, ma non possiamo neanche pensare che 1/5 dell’umanità possa continuare a vivere a spese degli altri 4/5, oltre che della natura e dei posteri. La traversata da una civiltà impregnata della gara per superare i limiti ad una civiltà dell’autolimitazione, dell’«enoughness», della «Genügsamkeit» o «Selbstbescheidung», della frugalità sembra tanto semplice quanto immane. Basti pensare all’estrema fatica con cuiil fumatore o il tossicomane o l’alcoolista incallito affrontano la fuoruscita dalla loro dipendenza, pur se magari teoricamente persuasi dei rischi che corrono se continuano sulla loro strada e forse già colpiti da seri avvertimenti (infarti, crisi…) sull’insostenibilità della loro condizione. Il medico che tenta di convincerli invocando o fomentando in loro la paura della morte o dell’autodistruzione, di solito non riesce a motivarli a cambiare strada, piuttosto convivono con la mutilazione e cercano rimedi per spostare un po’ più in là la resa dei conti. Ecco perché mi sei venuto in mente tu, San Cristoforo: sei uno che ha saputo rinunciare all’esercizio della sua forza fisica e che ha accettato un servizio di poca gloria. Hai messo il tuo enorme patrimonio di convinzione, di forza e di auto-disciplina a servizio di una Grande Causa apparentemente assai umile e modesta.

Ti hanno fatto – forse un po’ abusivamente – diventare il patrono degli automobilisti (dopo essere stato più propriamente il protettore dei facchini): oggi dovresti ispirare chi dall’automobile passa alla bicicletta, al treno o all’uso dei propri piedi! Ed il fiume da attraversare è quello che separa la sponda della perfezione tecnica sempre più sofisticata da quella dell’autonomi dalle protesi tecnologiche: dovremo imparare a traghettare dai tanti ai pochi chilowattori, da una super-alimentazione artificiale ad una nutrizione più equa e più compatibile con l’equilibrio ecologico e sociale, dalla velocità supersonica a tempi e ritmi più umani e meno energivori, dalla produzione di troppo calore e troppe scorie inquinanti ad un ciclo più armonioso con la natura. Passare, insomma, dalla ricerca del superamento dei limiti ad un nuovo rispetto di essi e da una civiltà dell’artificializzazione sempre più spinta ad una riscoperta di semplicità e di frugalità.

Non basteranno la paura della catastrofe ecologica o i primi infarti e collassi della nostra civiltà (da Cernobyl alle alghe dell’Adriatico, dal clima impazzito agli spandimenti di petrolio sui mari) a convincerci a cambiare strade. Ci vorrà una spinta positiva, più simile a quella che ti fece cercare una vita ed un senso diverso e più alto da quello della tua precedente esistenza di forza e di gloria. La tua rinuncia alla forza e la decisione di metterti al servizio del bambino ci offre una bella parabola della «conversione ecologica» oggi necessaria.

Per «Lettera 2000», Eulema editrice, febbraio-marzo 1990.