Il “quinto Beatle”

Cent'anni fa nasceva George Martin, che contribuì a definire il suono della band più famosa del pianeta, e per cui fu molto più di un produttore discografico

Nel settembre del 1962 John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr consegnarono a George Martin, produttore discografico dell’etichetta Parlophone, la prima registrazione di “Please Please Me”, il singolo che poi avrebbe trainato il loro primo e omonimo album in studio (anticipato dal 45 giri Love Me Do/P.S. I Love You). Come molte altre volte, Lennon l’aveva composta mentre viveva a casa di sua zia Mary Elizabeth Stanley, detta “Mimi”. Inizialmente avrebbe dovuto essere molto diversa dalla canzone allegra, trascinante e danzereccia che conosciamo oggi: Lennon aveva composto un arrangiamento più lento e solenne, ispirandosi alle sdolcinate ballate del cantautore americano Roy Orbison.

Martin però non era soddisfatto del risultato. Intuì il potenziale del brano e suggerì di accelerarne il tempo, di inserire un riff di armonica e di rafforzare il gioco vocale tra Lennon e McCartney, strutturando le strofe come una specie di botta e risposta molto serrato. Le sue intuizioni funzionarono: “Please Please Me” raggiunse rapidamente il primo posto in classifica nel Regno Unito, e diventò uno dei primi grandi successi dei Beatles. «Eravamo un po’ imbarazzati che avesse trovato una soluzione migliore della nostra», raccontò anni dopo McCartney nel documentario The Beatles Anthology.

Fu una delle tante occasioni in cui Martin, nato il 3 gennaio di cent’anni fa, intervenne in modo sostanziale sul lavoro dei Beatles, contribuendo a definirne il suono, gli arrangiamenti e il metodo di lavoro in studio. Gli spunti di Martin furono così importanti per la discografia della band più famosa e influente di sempre che, già dagli anni Sessanta, critici e giornalisti cominciarono a usare per lui l’appellativo di “quinto Beatle”.

L’assolo di pianoforte in “In My Life”, quello di tromba in “Penny Lane”, la centralità degli archi in “Yesterday” ed “Eleanor Rigby”, la dissolvenza finale di “All You Need Is Love” e il celebre montaggio di due versioni diverse di “Strawberry Fields Forever”, ottenuto unendo due nastri in tonalità e tempi differenti, furono tutte sue invenzioni.

Ma Martin ebbe una centralità enorme nella carriera dei Beatles anche per altri motivi. Dopo il clamoroso rifiuto della Decca Records, che nel 1962 li aveva scartati dopo un’audizione, fu il primo produttore discografico a far firmare un contratto al gruppo.

E nel 1965, quando lasciò la Parlophone, fondò una sua società di produzione, la Associated Independent Recording (AIR). Fu una scelta molto audace per i tempi: fino a quel momento, il lavoro di produzione (cioè tutte le fasi che precedono la pubblicazione di un disco, dalla registrazione al missaggio) era stato concepito come una funzione interna alle etichette discografiche, che riuscivano a esercitare un controllo creativo molto serrato sui musicisti che avevano sotto contratto, spesso limitandone la creatività.

La AIR garantì a Martin una certa indipendenza, dato che non doveva più rispondere alle aspettative di un committente. Poteva intervenire sulle registrazioni con maggiore libertà, inserire gli accorgimenti che riteneva più adatti e soprattutto mantenere la proprietà dei master, cioè le registrazioni originali degli album, quelle da cui derivano tutte le altre, e poi venderle in licenza alle varie società discografiche. Grazie alla fama acquisita lavorando con i Beatles, gruppi e musicisti cominciarono presto a sgomitare per lavorare con lui, certi che il suo contributo avrebbe inciso in modo decisivo sulla resa finale dei loro dischi.

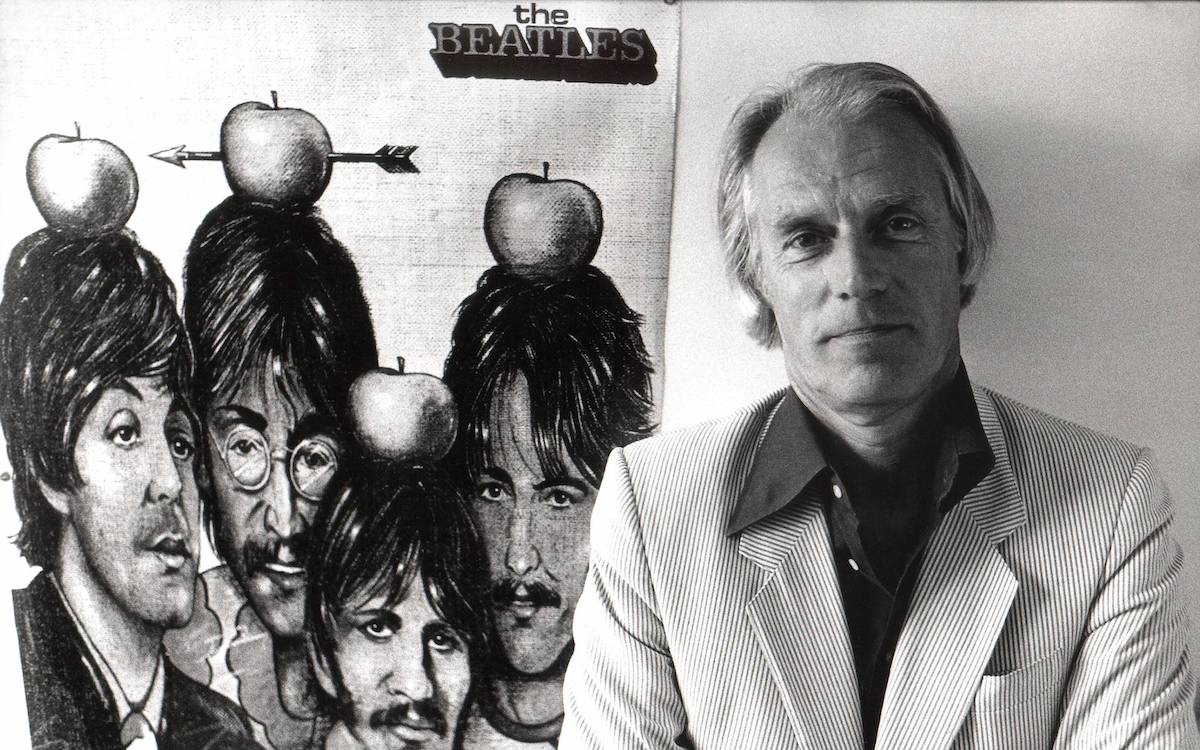

George Harrison, Paul McCartney, George Martin e John Lennon nel 1964 (Getty)

Martin era nato a Londra nel 1926 e aveva iniziato a suonare il piano a sei anni. Dal 1947 al 1950 aveva frequentato la Guildhall School of Music and Drama, un’importante scuola di Londra in cui oltre a perfezionare la sua conoscenza del pianoforte aveva iniziato a suonare l’oboe. Negli anni Cinquanta lavorò per alcuni mesi alla BBC, occupandosi principalmente di divulgazione musicale, e dal 1955 divenne il principale produttore della Parlophone. In quegli anni Martin incise anche – suonandola lui stesso e usando lo pseudonimo Ray Cathode – una canzone strumentale intitolata “Time Beat”.

Nei dodici anni che precedettero l’incontro con i Beatles, Martin produsse registrazioni sinfoniche, da camera e corali, album jazz e una serie di popolari dischi umoristici, composti da monologhi e sketch registrati in studio, di comici come Peter Ustinov, Peter Sellers e Spike Milligan.

Nel 1962 Brian Epstein, il primo manager dei Beatles, fece ascoltare a Martin la demo rifiutata dalla Decca. Martin non rimase particolarmente impressionato dalla canzone ma, grazie all’insistenza di Epstein, decise di approfondire la conoscenza del gruppo. Si incontrarono negli studi di Abbey Road il 6 giugno 1962 per una sessione di prova, e in quell’occasione Martin fece firmare ai Beatles il contratto che li avrebbe legati alla sua casa discografica.

– Leggi anche: Una canzone dei Beatles

Agli inizi il loro rapporto fu caratterizzato da una grossa diversità di vedute sul modo di concepire e intendere la musica. I Beatles, e in particolare Lennon e McCartney, avevano un talento formidabile nella scrittura delle canzoni, ma al tempo stesso erano dei talenti grezzi con un’esperienza piuttosto scarsa nella costruzione degli arrangiamenti. Per qualche anno Martin tentò invano di convincerli a inserire nelle loro composizioni soluzioni orchestrali, convinto che questo approccio potesse distinguerli ulteriormente dalla concorrenza.

Le cose cambiarono nel 1965, durante la registrazione dell’album “Help!”, quando Martin convinse Lennon ad aggiungere delle parti di flauto per abbellire “You’ve Got to Hide Your Love Away”. Riuscì a “corrompere” anche McCartney, inducendolo a inserire un quartetto di archi in “Yesterday”, una canzone che, nelle intenzioni originarie, avrebbe dovuto essere accompagnata soltanto dalla chitarra.

Da quel momento in poi l’equilibrio si ribaltò: non fu più Martin a proporre parti orchestrali, ma furono gli stessi Beatles a sollecitarle, spingendo sempre più in là i confini del loro suono. Gli esempi sono numerosi: gli ottoni soul di “Got to Get You into My Life”, la banda musicale che accompagna “Yellow Submarine”, il corno francese che dialoga con la voce in “For No One”, fino all’introduzione della tabla in “Love You To”, brano di George Harrison dichiaratamente influenzato dalla musica indiana.

Martin ebbe un ruolo essenziale anche nella cosiddetta svolta “psichedelica” dei Beatles: quel periodo, cioè, in cui Lennon, McCartney, Harrison e Starr cominciarono a esibirsi sempre meno dal vivo per concentrare la maggior parte della loro attività nel lavoro in studio, spesso sotto gli effetti di droghe come l’LSD.

I momenti più importanti di questa fase furono la pubblicazione di Revolver (1966) e quella di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’ottavo disco del gruppo, uscito nel 1967 e annoverato tra gli album più importanti di tutti i tempi. In quel periodo le canzoni dei Beatles cambiarono profondamente: i testi diventarono più surrealisti e allusivi e la musica si fece più enigmatica, complessa e stratificata, anche per via dell’ampissimo utilizzo di sovraincisioni, effetti sonori e manipolazioni dei nastri.

Il contributo di Martin fu importantissimo anche in quel contesto: seppe tradurre le intuizioni più sperimentali dei Beatles in soluzioni musicali comprensibili e coerenti, rendendole accessibili senza snaturarle. Un esempio celebre è quello di “A Day in the Life”, l’ultima canzone di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

La sua realizzazione fu piuttosto complessa: nacque dall’unione di due canzoni distinte, una scritta da Lennon a partire da alcuni articoli che aveva letto sul Daily Mail, l’altra da McCartney e incentrata sul ricordo della sua routine da liceale a Liverpool. Le due canzoni erano molte diverse tra loro per struttura, ritmo e testi, ma Martin riuscì a collegarle inserendo nel mezzo un complesso intervento orchestrale in crescendo. Per farlo si lasciò ispirare anche dalle indicazioni di Lennon, che gli chiese di creare «un suono che ricordi la fine del mondo». Condivise coi Beatles anche un’altra idea: il potente accordo di Mi maggiore finale, suonato simultaneamente su più pianoforti.

I rapporti tra Martin e i Beatles si interruppero nel 1969, dopo la pubblicazione dell’album Abbey Road. Negli anni successivi tornò però a collaborare con Lennon per la colonna sonora del documentario Imagine: John Lennon e con Paul McCartney per Tug of War, il suo terzo disco da solista.

Supervisionò dischi di altri musicisti e gruppi molto famosi: Ella Fitzgerald, Bee Gees, Jeff Beck, Mahavishnu Orchestra, Paul Winter, Cheap Trick, America e Ultravox, solo per citarne alcuni, e produsse “Candle in the Wind 1997”, la versione di “Candle in the Wind” che Elton John incise dopo la morte della principessa Diana (la prima versione della canzone era invece dedicata a Marilyn Monroe). Martin si occupò anche di colonne sonore per il cinema, tra cui quella del film A Hard Day’s Night (1964), incentrato sul fenomeno della Beatlemania. Per quel lavoro ottenne una candidatura all’Oscar come miglior colonna sonora. Morì l’8 marzo del 2016, a 90 anni.

– Leggi anche: Le 250 migliori canzoni dei Beatles, partendo dal fondo