Una regata lunga sei mesi

Dopo essere uscite dal Mediterraneo, le barche a vela della Ocean Race dovranno girare attorno al mondo attraversando condizioni e difficoltà estreme, prima di rientrare a Genova a giugno

di Gabriele Gargantini

È partita domenica da Alicante, sulla costa mediterranea della Spagna, la 14ª edizione dell’Ocean Race, una regata in equipaggio attorno al mondo, che si concluderà più o meno tra sei mesi a Genova. La Ocean Race, la cui precedente edizione si era svolta tra il 2017 e il 2018, è tra le regate più dure che esistono: unisce spirito d’avventura e attrezzature d’avanguardia, prestazioni fisiche estreme e difficoltà e rinunce che per molti versi ricordano quelle richieste agli astronauti in orbita intorno la Terra. La Ocean Race è per molti parte di un ideale trittico velistico insieme a una vittoria olimpica e a una America’s Cup; una competizione sportiva lunga mesi, che attraversa praticamente ogni clima e condizione possibili.

Charles Caudrelier, skipper francese che vinse l’ultima edizione, ha detto: «Umanamente, è l’avventura più pazza che puoi vivere nel mondo della vela».

Le imbarcazioni in gara nell’Ocean Race di quest’anno, in queste ore dirette verso lo stretto di Gibilterra, sono cinque IMOCA 60, dove IMOCA è l’acronimo di International Monohull Open Classes Association e dove 60 è la loro lunghezza in piedi, pari a poco più di 18 metri. Sono barche foiling perché hanno due foil o “ali mobili”, che a determinate condizioni permettono di sollevare in aria lo scafo, motivo per cui se ne parla anche come di “barche volanti”.

Su ognuno dei cinque IMOCA 60 in gara ci sono tra le sei e le otto persone, con almeno una donna per ogni equipaggio (sulla barca statunitense data per favorita c’è l’italiana Francesca Clapcich). Sebbene non possa partecipare alle attività di navigazione, a bordo di ogni barca c’è inoltre un onboard reporter, un giornalista che documenta e condivide online quel che succede navigando.

(AP Photo/Alberto Saiz)

Le barche e gli equipaggi in gara sono molto cambiati rispetto a cinquant’anni fa, quando da Portsmouth, in Inghilterra, partì la prima edizione di quella che oggi è la Ocean Race e che al tempo ancora si chiamava Whitbread Round the World Race, dal nome del marchio di birra che ne promosse l’organizzazione.

Divisa in quattro tappe e con arrivo di nuovo a Portsmouth, quella regata aveva un percorso di oltre 50mila chilometri e alla partenza c’erano 17 imbarcazioni, con a bordo alcuni tra i più rilevanti esponenti della vela di quegli anni. Per esempio lo scozzese Chay Blyth, un ex sergente della marina britannica che pochi anni prima aveva attraversato a remi l’Atlantico, in tre mesi, insieme a un amico, e che due anni prima aveva circumnavigato il mondo a vela su una barca da 21 metri, cosa mai fatta prima.

A vincere la prima edizione – iniziata nell’ottobre 1973 e terminata nel marzo 1974 – fu però Sayula II, la barca del cinquantenne messicano Ramón Carlin, di fatto un velista amatoriale e principiante.

Morto novantaduenne nel 2016, Carlin era un ex venditore porta a porta che aveva fatto i soldi dopo aver fondato nel 1960 un’azienda di lavatrici. Come raccontato nel documentario The Weekend Sailor e più di recente in un episodio del podcast Rimbalzi, Carlin aveva saputo della gara perché dal Messico era andato nel Regno Unito per convincere il figlio a non sposarsi con la ragazza minorenne di cui si diceva innamorato. Fallì nel tentativo (il matrimonio ci fu e durò decenni) ma mentre era lì vide un annuncio per la Whitbread Round the World Race e ci si iscrisse. Nonostante alla vela si fosse avvicinato solo da poco, e nonostante ancora non possedesse una barca.

Carlin si iscrisse, trovò una barca lunga poco meno di 20 metri e arruolò un equipaggio: tra gli altri, alla prima delle quattro tappe avrebbe partecipato anche la moglie. Carlin organizzò il viaggio affinché sulla barca non mancassero alcolici, buon cibo e discrete comodità, impensabili per la Ocean Race attualmente in svolgimento, dove ogni dettaglio di spazio e peso è curato in modo maniacale. Di Carlin si raccontò che era stato uno skipper gentile, umile e devotissimo alla causa, oltre che capace di mantenere il controllo della situazione anche quando durante la seconda tappa la Sayula II si capovolse, mentre dal Sudafrica veleggiava verso l’Australia. A 155 giorni dalla partenza Carlin e l’equipaggio della Sayula II tornarono a Portsmouth da vincitori.

(Roger Jackson/Central Press/Getty Images)

Come ogni regata, specie quelle attorno al mondo, la Ocean Race è anche una gara pericolosa, nonostante tutte le possibili tecnologie e precauzioni. Nella settima tappa dell’edizione 2017-18 il britannico John Fisher finì fuoribordo durante l’attraversamento dell’oceano Pacifico, e il suo corpo non fu mai recuperato.

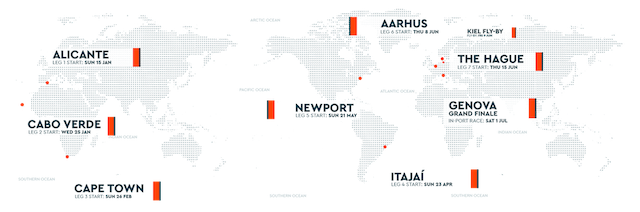

Alla Ocean Race di quest’anno, posticipata di diversi mesi a causa della pandemia, le imbarcazioni termineranno la loro prima tappa (che rispetto alle altre è considerata una tappa “sprint”) a Capo Verde, lo stato insulare a 500 chilometri dalla costa senegalese. Da lì, il 25 gennaio ripartiranno verso Città del Capo, in Sudafrica. Da quel punto, tra i più meridionali dell’Africa, partirà la più lunga tappa della storia di questa regata, che potrebbe richiedere anche più di un mese per percorrere gli oltre 23mila chilometri necessari ad arrivare fino a Itajaì, in Brasile, navigando verso est.

Sarà una tappa in cui bisognerà superare, senza mai fermarsi, i tre grandi capi meridionali del mondo: Capo di Buona Speranza (in Sudafrica), Capo Leeuwin (in Australia) e Capo Horn (in Sudamerica). Una tappa in cui si percorrerà una distanza equivalente a quattro volte quella che separa Londra da New York, tra le altre cose passando dalle parti di Point Nemo, il punto al mondo più lontano da qualsiasi costa terrestre, dove gli umani più vicini in linea d’aria sono in genere gli astronauti che stanno sulla Stazione Spaziale Internazionale, circa 400 chilometri più in alto.

Per capire quanto una regata attorno al mondo sia tuttora estrema, si ricorda talvolta la stima secondo cui le persone che hanno scalato l’Everest sono più di quelle che hanno superato Capo Horn in barca a vela. Le violente raffiche di vento, i fondali rocciosi, i passaggi stretti e le onde altissime che caratterizzano il tratto di mare all’estremo meridionale del Sud America sono infatti tra i più noti e temuti in ambito velistico.

Ancora prima di arrivare agli oceani, già in queste ore le imbarcazioni hanno comunque un gran daffare perché, come ricorda l’organizzazione della regata, anche il Mediterraneo è complicato da navigare e ancor di più lo sono «le acque strette e congestionate dello Stretto di Gibilterra dove, oltre a evitare le miriadi di navi commerciali che entrano ed escono dal Mediterraneo, gli equipaggi dovranno affrontare correnti forti e veloci, venti intensi e grosse onde». Per raggiungere Capo Verde, qualcuno potrebbe scegliere di stare al largo, dove i venti sono più forti ma le condizioni più critiche, e qualcuno potrebbe invece preferire una relativamente cauta navigazione vicino alla costa.

Nella conferenza stampa prima della partenza, lo skipper statunitense Charlie Enright ha detto che «per lo spettatore esterno il percorso appare come una corsa verso il Sudafrica, una sopravvivenza fino a Capo Horn e una corsa di risalita verso l’arrivo».

Oltre agli IMOCA 60, che possono percorrere più di mille chilometri in un solo giorno, a questa prima tappa stanno partecipando anche i VO65, barche meno veloci e più tradizionali, che però fanno una gara a parte, più breve: si fermeranno infatti a Capo Verde per poi riprendere la navigazione per le ultime due tappe europee, dalla Danimarca ai Paesi Bassi e poi da lì fino all’arrivo finale di Genova, il primo nel Mediterraneo in tutta la storia della regata.

In ogni tappa di arrivo e ripartenza, le barche (anche gli IMOCA 60) faranno inoltre le cosiddette in-port race, cioè delle regate dinamiche vicine alla costa, nello stile di quelle dell’America’s Cup. Sono regate i cui risultati serviranno da spareggio in caso di pari merito nella classifica finale: la Ocean Race è infatti una gara a punti, non a tempo.

Fino a Genova, gli equipaggi dovranno vivere e veleggiare passando tutto il loro tempo in spazi piuttosto angusti, senza quasi nessun tipo di comfort, spesso con cibi disidratati (perché cibo di altro tipo occuperebbe troppo spazio e andrebbe a male). L’altrui compagnia è per certi versi un vantaggio, ma anche un problema: il fatto di essere tanti a bordo implica infatti che la barca vada sempre, in ogni momento, spinta al massimo (cosa che uno skipper solitario non può permettersi) e che con gli altri si debba stare spalla a spalla per ogni ora di ogni giorno, anche quando si dorme.

E si dorme poco e male, spesso scomodi e in una barca alquanto rumorosa. «Ci si sdraia con i piedi appoggiati alla paratia e si cerca di fare del proprio meglio per dormire», ha raccontato la velista britannica Annie Lush. «Ma è piuttosto difficile perché sembra che la barca stia per esplodere in continuazione e ci sono un miliardo di allarmi diversi». Peraltro, nemmeno c’è un gabinetto: ci si arrangia con un secchio.

Da qui a quest’estate, mentre gli IMOCA 60 procederanno nel loro giro del mondo e gli equipaggi cercheranno di andare il più d’accordo possibile, la Ocean Race si potrà seguire su Eurosport e Discovery+.

– Leggi anche: Per lo sci di fondo sono tempi difficili