Cosa resta in Russia della memoria dei gulag

Il New York Times è stato nella Kolyma, la regione estrema dove sorgevano alcuni dei campi di lavoro più terribili, e ci ha trovato declino, rovine e tentativi di dimenticare

Il giornalista del New York Times Andrew Higgins e il fotografo Emile Ducke hanno pubblicato qualche giorno fa un lungo reportage dalla cosiddetta «strada delle ossa», che per 2.000 chilometri attraversa la regione della Kolyma, nel nord-est della Russia. La strada si chiama così perché fu costruita con il lavoro forzato dei prigionieri dei gulag, che a decine di migliaia morirono durante i lavori. Lungo questa strada, nella Kolyma, negli anni furono costruiti decine di gulag: alla fine del periodo staliniano i campi di lavoro erano circa 80.

Oggi la regione della Kolyma è spopolata, economicamente depressa e molto inospitale. La strada delle ossa, che attualmente si chiama statale R504 e arriva fino a Yakutsk, non è più percorsa dai mezzi carichi di prigionieri politici diretti ai gulag ma dai tir per le merci, eppure rimane pericolosa: durante l’inverno, le temperature sono così estreme che forare una gomma e rimanere bloccati può significare morire di ipotermia. Higgins e Ducke hanno visitato alcune delle cittadine più remote lungo la strada delle ossa e hanno raccontato come la memoria dei gulag e degli orrori dello stalinismo sia sempre più flebile: sia perché le strutture fisiche sono in disfacimento sia perché alcune persone del luogo — perfino alcuni dei sopravvissuti ai lavori forzati, alla fame e alla prigionia — ricordano con nostalgia il periodo di Stalin, quando la Russia era rispettata nel mondo ed era appena uscita vittoriosa dalla Seconda guerra mondiale.

È un sentimento piuttosto comune nella Russia post sovietica, ma è notevole trovarlo in Kolyma, i cui campi di lavoro forzato sono stati una delle manifestazioni più terribili della dittatura staliniana. Nonostante questo, scrive il New York Times, sono ancora moltissime le persone che lavorano per non dimenticare i crimini del passato.

I gulag cominciarono a essere costruiti su ordine di Vladimir Lenin fin dal 1918. In Kolyma però arrivarono più tardi: il governo sovietico decise di avviare lo sfruttamento delle ricche miniere di oro, alluminio e uranio che si trovavano nella regione a partire dagli anni Trenta, usando il lavoro forzato. Dapprima fu costruita la città di Magadan, fondata nel 1929, che ancora oggi è il capoluogo della regione. Magadan affaccia sul mare di Ochotsk (cioè il mare che si trova a estremo oriente della Russia) e, benché sia sul continente, al tempo era praticamente impossibile raggiungerla via terra, a causa delle condizioni impraticabili del terreno, e l’unico modo per arrivare alla città era via mare, dalla regione di Khabarovsk.

Aleksandr Solženicyn chiamò la sua grande opera Arcipelago Gulag perché i gulag in Russia erano disseminati come tantissime isole, «dallo stretto di Bering fino quasi al Bosforo». Ma quando, dopo la sua fondazione, Magadan divenne il principale centro di raccolta e smistamento dei prigionieri dei gulag della Kolyma, per le persone che arrivavano in città via mare, su navi-prigione in cui migliaia morirono per gli stenti, l’impressione era davvero di essere approdati su un’isola — come si legge in un vecchio articolo pubblicato da Time negli anni Ottanta.

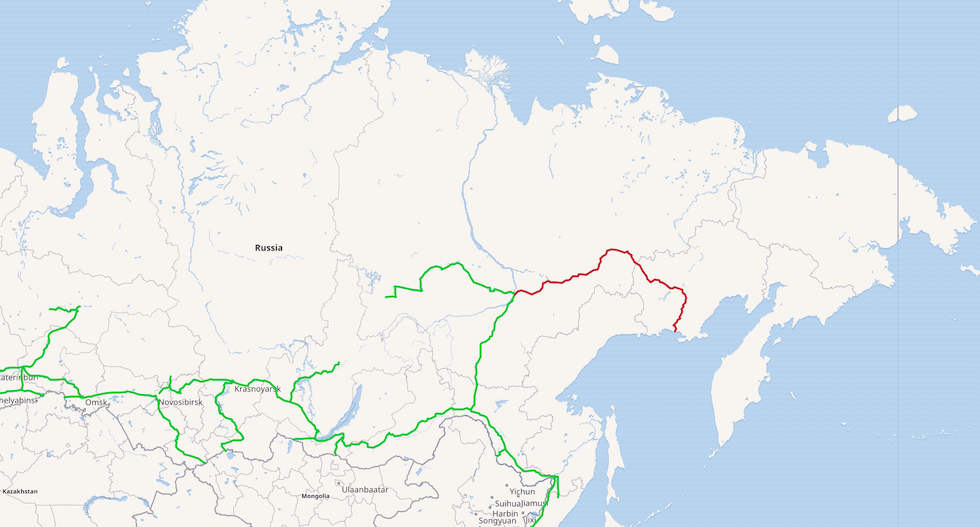

In rosso la strada delle ossa, che oggi è la statale R504 (Wikimedia/OpenStreetMaps)

La strada delle ossa fu costruita, dunque, per rendere accessibile Magadan anche via terra e per facilitare lo sfruttamento del territorio della Kolyma, usando il lavoro forzato dei prigionieri dei gulag. I gulag, al contrario dei campi di sterminio nazisti, non avevano come obiettivo ultimo l’uccisione dei prigionieri, ma l’industrializzazione forzata. Le condizioni di lavoro disumane, le esecuzioni sommarie e il disprezzo per la vita dei prigionieri ottennero tuttavia risultati comparabili. I prigionieri dei gulag non erano considerati «subumani», come quelli dei lager nazisti, ma «nemici del popolo», e nei fatti il livello di deumanizzazione delle due categorie era simile.

– Leggi anche: Cento anni fa nacque Aleksandr Solženicyn

A causa della scarsezza di documentazione, è molto difficile fare una stima precisa di quante persone morirono nei gulag, ma si parla comunque di milioni. Nella sola Kolyma morirono in decine e più probabilmente in centinaia di migliaia, e le condizioni proibitive dei campi e delle miniere in cui i prigionieri furono costretti a lavorare sono rimaste simboliche, anche grazie alla letteratura. Solženicyn definì la Kolyma «l’isola più grande e celebre» dell’Arcipelago Gulag, e Varlam Šalamov contribuì alla fama triste della regione con i suoi Racconti di Kolyma. Quando Solženicyn, dopo decenni di esilio negli Stati Uniti, nel 1994 decise di tornare in Russia, volle che la sua prima tappa fosse Magadan.

Il regime sovietico cominciò la graduale dismissione dei campi dopo la morte di Stalin, ma l’apparato di repressione rimase in piedi ancora per decenni: gli ultimi prigionieri detenuti nei campi della Kolyma, ormai poche persone, furono liberati soltanto sotto Boris Yeltsin, negli anni Novanta. Secondo Higgins e Ducke del New York Times, però, la memoria dei gulag sta svanendo lentamente. A Magadan c’è un museo dedicato ai gulag e nel 1996 è stata inaugurata su una collina sopra alla città la Maschera del Rimorso, un monumento alto 15 metri in architettura brutalista che ricorda le vittime dei campi di lavoro.

La Maschera del rimorso a Magadan (Сергей Ковалев/Wikimedia)

Ma i piccoli centri abitati lungo la strada delle ossa ormai sono sempre più vuoti, alcuni sono stati abbandonati, e la stessa Magadan è una città in pieno declino: nel 1991, al momento del collasso dell’Unione sovietica, aveva 155 mila abitanti, anche grazie agli incentivi governativi che rendevano attraente trasferirsi in un posto tanto inospitale. Oggi è abitata da circa 90 mila persone. Sotto l’Unione Sovietica l’area era sussidiata in maniera molto ricca e le miniere della zona erano considerate di fondamentale importanza. Dopo la caduta dell’URRS, invece, alcuni sociologi si sono chiesti se non fosse il caso di abbandonare del tutto Magadan, a causa delle condizioni di vita troppo inospitali, e di farne un centro di transito temporaneo per i lavoratori delle miniere che ancora oggi sono attive, benché in decadenza pure loro.

Come già succede nel resto della Russia, dunque, davanti a queste condizioni di declino una parte della popolazione prova nostalgia per un periodo storico in cui il paese era una potenza mondiale — ed è pronta a dimenticare o edulcorare gli orrori di quel periodo, soprattutto sotto la dittatura di Stalin. Higgins ha intervistato Antonina Novosad, che fu condannata a 10 anni di lavori forzati in una miniera di alluminio lungo la strada delle ossa con accuse politiche fasulle, e la signora, che oggi ha 93 anni, pur ricordando le violenze e le esecuzioni sommarie dice che la colpa non fu di Stalin, che «era come Dio», ma «del Partito e di tutte quelle persone», cioè la burocrazia sovietica. Vladimir Naiman è più giovane, ma i suoi genitori furono entrambi prigionieri in un gulag. Eppure dice che «è chiaro che Stalin fosse un grande uomo», e che rispetto alle uccisioni dei nativi americani da parte dei coloni negli Stati Uniti «qui non è successo niente di davvero grave».

Nel reportage del New York Times si legge di Atka, un piccolo abitato lungo la strada delle ossa, che prosperò grazie all’economia dei gulag, diventando un centro di smistamento e rifornimento per i convogli di prigionieri e per i carichi di oro e altri minerali. Atka continuò a crescere per qualche tempo anche dopo la chiusura della maggior parte dei campi nel 1953, a seguito della morte di Stalin, ma poi cominciò il declino. Al momento di massimo splendore, la cittadina aveva 5.000 abitanti. Oggi ne ha sei, tutti pensionati. L’ultimo bambino d’età scolare se n’è andato l’anno scorso, con la madre. La nostalgia per l’Unione Sovietica e per l’età di Stalin ha anche un elemento demografico, sostiene il New York Times, perché per i tanti anziani della Kolyma l’epoca staliniana corrisponde al periodo della loro giovinezza.

Secondo un sondaggio recente, il 76 per cento degli abitanti della Russia ha un’opinione favorevole di Stalin. L’attuale governo di Vladimir Putin, che ha tendenze autoritarie, non esalta esplicitamente lo stalinismo. Nel 2018, anzi, a Mosca è stato aperto un grande museo sulla storia dei gulag, finanziato dal governo. Ma una parte consistente della propaganda del governo russo, questo sì, si basa sugli antichi splendori di epoca sovietica, come per esempio la vittoria nella Seconda guerra mondiale, che in Russia è ancora chiamata la Grande guerra patriottica. L’attenzione preponderante spostata sugli aspetti positivi del periodo sovietico ha contribuito a oscurare quelli terribili, perché, come dice al New York Times un rappresentante di un gruppo storico per il ricordo delle vittime a Magadan, «nessuno vuole riconoscere i peccati del suo passato».

– Leggi anche: Putin vive in una bolla per proteggersi dal contagio

Il governo comunque si è anche operato attivamente per offuscare o nascondere una parte imbarazzante della passata storia russa. Per esempio, negli anni scorsi ha organizzato una campagna di diffamazione molto grave contro Yuri Dmitriev, uno storico amatoriale che per decenni ha indagato sulle morti di migliaia di persone in Karelia, una regione della Russia al confine con la Finlandia. Gli storici vicini al governo sostengono da tempo che le tantissime vittime trovate nelle fosse comuni a Sandarmokh fossero state uccise durante la Seconda guerra mondiale da truppe finlandesi alleate al regime nazista. Dmitriev, con un lavoro di ricostruzione durato decenni, riuscì invece a provare che nelle fosse comuni erano stati sepolti prigionieri dei gulag staliniani, uccisi sommariamente.

Nel dicembre del 2016, Dmitriev fu accusato di pedofilia, per aver scattato delle foto pornografiche a sua figlia in affido. La sua famiglia, i suoi amici e praticamente tutti quelli che lo conoscono sostengono che lo storico sia vittima di un attacco politico e negano che sia un pedofilo. Nel 2018 un giudice rigettò tutte le accuse, ma la Corte suprema della Karelia decise di non liberare Dmitriev. C’è stato un altro processo, considerato ingiusto dagli osservatori internazionali, e a settembre di quest’anno Dmitriev è stato condannato a 13 anni di prigione. Il Cremlino sostiene di non essere coinvolto nella vicenda giudiziaria.