L’inquinamento rende più rischiosa la COVID-19?

Nuovi studi evidenziano come nei luoghi con più smog ci siano anche più casi gravi di COVID-19: con la stagione fredda potrebbe essere un ulteriore problema

Nei casi più gravi, la COVID-19 può causare seri problemi all’apparato respiratorio al punto da rendere necessario il ricovero in ospedale per la somministrazione di ossigeno, o l’intubazione nei reparti di terapia intensiva. Per questo motivo, da mesi i ricercatori si chiedono se alcuni fattori ambientali, come l’inquinamento atmosferico, possano fare aumentare il rischio di sviluppare sindromi respiratorie più gravi dopo che si è contratto il coronavirus. Ora una ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Science Advances offre nuovi dati e spunti per esplorare il possibile rapporto tra inquinamento dell’aria e maggiori rischi di morire di COVID-19.

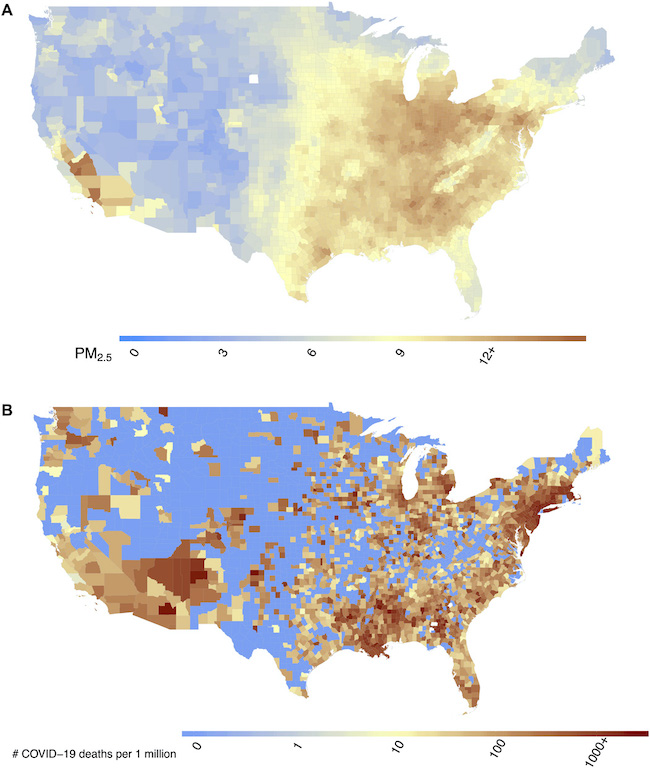

Gli autori della ricerca hanno analizzato i dati sull’inquinamento nel lungo periodo di 3mila contee degli Stati Uniti, e per le quali erano disponibili i dati sui decessi a causa del coronavirus a partire dallo scorso giugno. Lo studio non era stato organizzato principalmente per questo scopo, ma i suoi risultati mostrano come nei luoghi con maggiore inquinamento sia stato rilevato un maggior numero di morti da COVID-19.

Questa circostanza non implica necessariamente una correlazione, ma offre comunque elementi interessanti e da approfondire, considerato che buona parte dell’emisfero settentrionale sta entrando nella stagione fredda, periodo in cui si rileva un aumento dell’inquinamento atmosferico soprattutto nei grandi centri urbani.

Per il loro studio su una porzione di territorio così ampia e variegata, i ricercatori hanno dovuto elaborare un modello che consentisse di valutare l’inquinamento atmosferico anche in zone dove non sono presenti stazioni di rilevazione. Hanno quindi raccolto i dati forniti dai satelliti, estraendo informazioni come livello di urbanizzazione, disponibilità di aree verdi, presenza di piantagione e diverse altre variabili che avrebbero potuto influire sui livelli di inquinamento. Il lavoro è stato svolto su una grande mole di dati, raccolti tra il 2000 e il 2016, un periodo sufficiente per elaborare un modello sull’evoluzione delle quantità di inquinanti nell’aria.

A: Concentrazione media nel lungo periodo di particolato (PM2,5) negli Stati Uniti. B: numero di decessi per COVID-19 nelle contee per milione di abitanti negli Stati Uniti, fino a giugno 2020 (X. Wu et al., Science Advances)

Per quanto riguarda i dati sulla pandemia, i ricercatori hanno messo insieme le informazioni sulle morti rilevate nelle varie contee e su quelle ricondotte al coronavirus. Hanno inoltre tenuto in considerazione diverse altre variabili come la presenza di lockdown locali, il reddito medio della popolazione nelle varie aree, il livello d’istruzione e la densità abitativa.

L’elaborazione dei set di dati ha evidenziato la concomitanza di un aumento anche lieve del particolato (l’insieme delle sostanze – solide e liquide – sospese nell’aria con un diametro fino a mezzo millimetro) e un aumento dell’11 per cento delle morti da COVID-19 in una contea. Più in generale, lo studio ha evidenziato come nei luoghi con maggiore inquinamento dell’aria ci siano più individui che sviluppano sintomi gravi della malattia causata dal coronavirus, con un rischio di morte più alto.

Il nuovo studio ha ricevuto negli ultimi giorni numerose attenzioni da parte di altri esperti, anche se offre ancora una descrizione parziale del fenomeno. Non avendo informazioni specifiche sui pazienti morti a causa della COVID-19 è infatti difficile stabilire con certezza se e quanto l’inquinamento dell’aria influisca sul fenomeno. Non si può infatti escludere che molti dei decessi abbiano avuto diverse concause a partire da scorretti stili di vita. Negli ultimi mesi è per esempio diventato evidente che il fumo e l’obesità sono fattori che fanno aumentare il rischio di sviluppare sintomi gravi da COVID-19. Ci sono poi fattori come l’età, la presenza di malattie pregresse e lo scarso accesso a terapie adeguate che possono incidere sul tasso di letalità del coronavirus.

Come hanno spiegato gli stessi autori, lo studio evidenzia come gli individui che vivono in aree molto inquinate da tempo, in media, hanno un maggior rischio di morte legato alla COVID-19. Il maggior rischio non può però essere stimato con precisione a livello individuale, proprio perché non sono note le condizioni dei singoli malati.

Lo studio era stato pubblicato in forma preliminare alla fine dello scorso aprile, ricevendo già diverse attenzioni, anche se all’epoca non era stato ancora rivisto da altri ricercatori, indipendenti e che non avevano partecipato alla ricerca. Diversi esperti ritengono che sia utile per stimare l’impatto dell’inquinamento atmosferico su una malattia respiratoria come la COVID-19, e che dovrebbe indurre i governi ad adottare nuovi provvedimenti per ridurre le attività umane che determinano un aumento del particolato.

In Italia, sempre a fine aprile, l’Istituto Superiore di Sanità aveva annunciato una collaborazione con altre istituzioni scientifiche italiane per valutare l’eventuale legame tra inquinamento e COVID-19. Il progetto, che si chiama PULVIRUS, ha l’obiettivo di raccogliere dati per circa un anno, ma dovrebbe portare a qualche risultato anche prima, almeno negli intenti dei suoi promotori. Come spiegava il comunicato sull’avvio dell’iniziativa:

Nello specifico, il progetto parte dall’evidenza che l’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 ha causato riduzioni delle concentrazioni di alcuni inquinanti atmosferici, riscontrata dai dati delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria. L’analisi preliminare indica che le concentrazioni degli inquinanti non seguono gli stessi andamenti, come è inevitabile che sia per fenomeni complessi e non lineari.

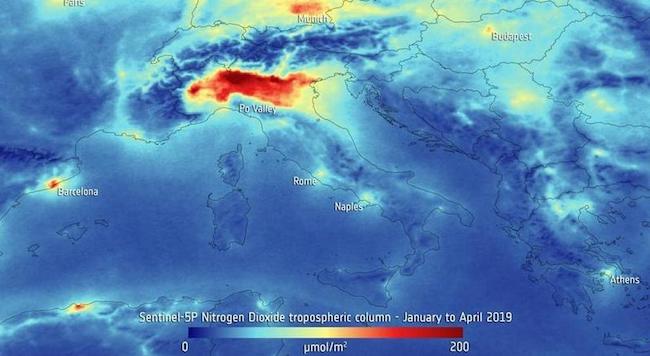

La diminuzione delle concentrazioni di alcuni inquinanti come il biossido di azoto sembra interessare maggiormente le stazioni di monitoraggio vicine al traffico veicolare e meno quelle lontane dalle sorgenti. Gli andamenti altalenanti della concentrazione del particolato dipendono dal ruolo che la variabilità meteorologica e le reazioni chimiche in atmosfera giocano sulla formazione e la dispersione.

L’area della Pianura Padana è una delle più inquinate d’Europa dal punto di vista atmosferico, soprattutto nella stagione fredda, quando al traffico e alle attività industriali si aggiungono i riscaldamenti degli edifici. E proprio in quest’area del Nord Italia si è registrato il maggior numero di casi e di decessi legati alla pandemia da coronavirus. Questo non significa necessariamente che l’inquinamento dell’aria abbia influito sul maggior rischio di morte da COVID-19 nella zona, ma considerati gli studi svolti finora mostra comunque quanto siano importanti le misure per ridurre le emissioni nocive e il particolato.

Su questi temi, lo scorso 23 giugno è stato organizzato il seminario “Inquinamento atmosferico e COVID-19”, con la partecipazione dell’Associazione italiana di epidemiologia (AIE). I ricercatori hanno esposto le attuali conoscenze sul tema, spiegando come sia difficile raccogliere dati tenendo conto delle principali variabili coinvolte.

Uno studio da poco diffuso sulla rivista scientifica Frontiers in Genetics, e svolto da ricercatori presso l’Università di Bologna, è partito dall’ipotesi che il particolato possa amplificare gli effetti della COVID-19 sugli individui. Il gruppo di ricerca ha quindi analizzato in laboratorio la risposta molecolare delle cellule di individui esposti al particolato, nelle aree maggiormente interessate dall’epidemia in Italia. Lo studio ha evidenziato come il particolato possa contribuire al peggioramento delle condizioni di salute tra gli individui con il coronavirus, e più in generale con i virus respiratori.