Un’app sulle mucche ci insegna qualcosa su come funziona Facebook

Uno sviluppatore ha raccontato sull'Atlantic quanto fosse facile ottenere dati sugli utenti, anche con la più innocente delle app

Tra il 2010 e il 2011 Ian Bogost, un informatico statunitense esperto di videogiochi, fu il responsabile di una piccola invasione di mucche virtuali su Facebook. La sua applicazione Cow Clicker ottenne un notevole successo e gli permise di raccogliere una grande quantità di dati sugli iscritti a Facebook, ancora conservati da qualche parte su un computer. La storia del videogioco delle mucche è stata raccontata di recente da Bogost sull’Atlantic ed è, forse, la migliore dimostrazione di quanto sia difficile per Facebook tenere sotto controllo i dati dei suoi utenti, una volta che questi finiscono nelle mani degli sviluppatori.

Il tema è diventato centrale nel caso di Cambridge Analytica, società vicina alla destra statunitense che ha ottenuto da uno sviluppatore i dati prelevati da un’apparentemente innocua app di Facebook, con lo scopo di usarli nelle sue campagne di marketing personalizzato (qui è raccontato più estesamente). Cow Clicker è inoltre la dimostrazione di come applicazioni del tutto innocue potessero comunque ricavare grandi quantità di dati dagli utenti, in molti casi senza che questi ne fossero pienamente consapevoli o che lo volessero gli stessi sviluppatori.

Videogioco satirico

Per farsi un’idea del contesto in cui nacque Cow Clicker, dobbiamo fare mente locale e pensare a come Facebook fosse diverso nel 2010 rispetto a oggi. Era più rudimentale, offriva meno possibilità di interazione tra gli iscritti e soprattutto era infestato da continue richieste e offerte di videogiochi come Pet Society e FarmVille. Annoiato dal loro successo, all’epoca Bogost pensò di realizzare una versione satirica di quelle app per prendersi gioco dei meccanismi “clicca-ricompensa” utilizzati per indurre una sorta di dipendenza negli utenti. Il suo Cow Clicker mostrava una simpatica mucca sulla quale si poteva cliccare un certo numero di volte al giorno, facendola muggire e guadagnando il conteggio di un click come ricompensa. L’esperienza poteva essere condivisa con altri amici e con altre mucche, cosa che la rese popolare al punto da avere oltre 180mila giocatori nel suo periodo di massimo splendore bovino.

Nonostante il successo, Bogost non s’interessò mai più di tanto alla sua applicazione e la chiuse nel 2011, senza sfruttare le potenzialità offerte dai dati sugli utenti che Facebook gli aveva messo a disposizione, come faceva all’epoca con qualsiasi altro sviluppatore:

Ero solo un tipo strambo che per scherzo aveva messo in piedi un gioco bislacco. Eppure, se giocavi una volta a Cow Clicker, anche una sola volta, potevo ottenere i tuoi dati personali che, per anni, mi avrebbero permesso di ricostruire un profilo piuttosto preciso dei tuoi interessi e dei tuoi comportamenti. Potrei ancora essere in grado di farlo: tutti i dati sono ancora lì, conservati in un mio server privato.

Facebook e le app

Mark Zuckerberg e gli altri dirigenti di Facebook avevano iniziato a intuire le potenzialità delle applicazioni diversi anni prima del debutto di Cow Clicker. Nel 2007 Facebook era stato in parte trasformato in una piattaforma per le app, con l’idea che in questo modo gli utenti avrebbero trascorso più tempo sul social network e avrebbero visto più pubblicità, la prima fonte di ricavo per l’azienda. Gli sviluppatori furono incentivati a partecipare, con la prospettiva di raggiungere facilmente grandi quantità di utenti, cui proporre soprattutto i loro videogiochi. Facebook mise a punto un sistema, che in forme diverse esiste ancora oggi, per potersi iscrivere e collegare facilmente a queste app prodotte da terzi, che a loro volta potevano accedere ai dati degli utenti.

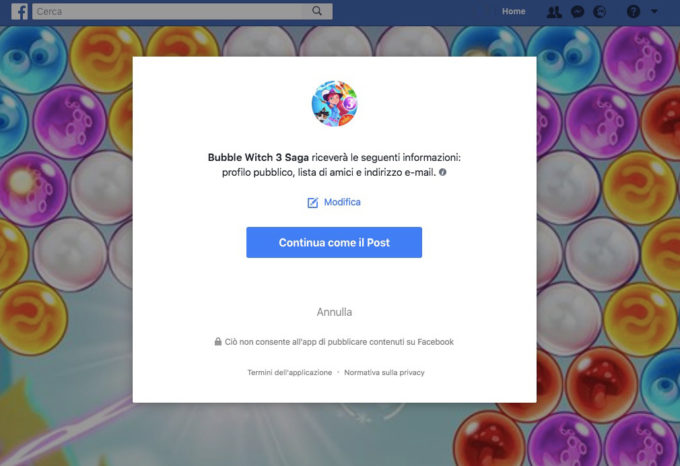

Quando si accede a una nuova app su Facebook – sia un quiz sulla personalità o un gioco – il sito mostra una schermata di avviso dove chiede l’autorizzazione per condividere alcune delle proprie informazioni con chi ha realizzato l’applicazione. Di solito si condividono il proprio nome, la lista di amici, e l’indirizzo email associato al proprio profilo, ma alcune app possono anche richiedere l’accesso alle proprie fotografie, ai “Mi piace” messi sui post degli altri e a diverse altre informazioni compresi i messaggi. Nel 2010, quando fu lanciato Cow Clicker, era possibile ottenere informazioni base (nome, genere, reti e foto profilo) così come altri dati più personali (posizione geografica, stato della propria relazione, “Mi piace”, post pubblicati e molto altro).

Esempio di una schermata di autorizzazione per le app su Facebook

Solo nel 2014 Facebook decise che fosse il caso di regolare meglio la cosa, riducendo le possibilità di accesso ad alcune informazioni da parte delle app. Buona parte delle scelte su cosa condividere o meno è rimasta comunque in mano agli utenti, che però non sempre sono informati a sufficienza per prendere decisioni consapevoli. Queste ambiguità e un certo lassismo da parte di Facebook hanno contribuito molto nel caso Cambridge Analytica: uno sviluppatore ottenne una grande quantità di dati e in seguito li passò all’azienda di marketing, anche se la pratica è formalmente vietata dalle condizioni d’uso di Facebook.

Autorizzazione e privacy

Le schermate di autorizzazione delle app su Facebook mantengono ancora qualche forma di ambiguità, ma sono comunque migliorate rispetto al 2010. Resta il fatto che un utente deve decidere se condividere i propri dati appena accede all’applicazione, ancora prima di averla potuta provare. La richiesta di autorizzazione è inoltre mostrata da Facebook, dando quindi l’idea che sia qualcosa di ufficiale e affidabile, sotto il suo controllo e non dell’applicazione di terze parti, com’è invece nei fatti. Anche se fisicamente sono ospitate su server diversi non gestiti da Facebook, le app stesse sembrano essere una diramazione del social network: appaiono all’interno del sito principale, con tanto di barra blu e degli altri elementi tipici della sua grafica. Soprattutto gli utenti meno esperti pensano di essere dentro Facebook, di avere a che fare con la stessa entità, mentre invece stanno interagendo e offrendo i loro dati a qualcun altro, su cui Facebook può avere solamente un controllo limitato.

Già nel 2010 Facebook aveva pensato a qualche soluzione per tutelarsi e scaricare sugli sviluppatori la responsabilità per i dati che avevano ottenuto. Il social network richiedeva a ogni app di avere una propria sezione in cui erano illustrate le politiche per la privacy. Bogost segnala che però Facebook non controllava il contenuto di quelle pagine, si assicurava semplicemente che esistessero come richiesto dalle condizioni d’uso con gli sviluppatori. Probabilmente erano sezioni che non leggeva mai nessuno, considerato che anche la loro segnalazione era ambigua, al punto da indurre gli utenti a pensare che fosse una ripetizione delle politiche sulla privacy generali del social network.

Dopo avere pubblicato Cow Clicker nel 2010, Bogost si rese conto di avere ottenuto da Facebook dati che nemmeno aveva cercato di avere. Tra questi c’erano gli ID numerici di ogni giocatore, cioè il numero del profilo della persona iscritta a Facebook che aveva iniziato a usare l’applicazione. Oggi Facebook crea un ID univoco solo per le app, diverso dal proprio ID del profilo, ma all’epoca non lo faceva e quindi ogni sviluppatore poteva risalire alla persona che stava usando l’applicazione, metterlo a confronto con altre informazioni ottenute da Facebook e ricostruire quindi informazioni abbastanza accurate sui singoli utenti.

Sempre in quel periodo, Facebook dava la possibilità di ottenere informazioni sulle “reti” di amici, quelle in cui ci si poteva inserire in base alla scuola frequentata o al posto di lavoro. Gli sviluppatori potevano usare queste informazioni per creare classifiche dei migliori giocatori, suddividendole per gruppi. Il problema era che quei dati potevano essere incrociati con altre informazioni fornite da Facebook, rendendo ancora più accurata la ricostruzione dei profili e degli interessi dei singoli utenti. Le condizioni d’uso vietavano formalmente di farlo, ma in mancanza di particolari possibilità di verifica da parte di Facebook viene da chiedersi quanti fossero i trasgressori e se quei dati fossero poi venduti ad altri.

Vaso di Pandora

Le implicazioni erano e sono enormi, come spiega lo stesso Bogost citando la recente risposta di Zuckerberg alle critiche per il caso Cambridge Analytica:

È il motivo per cui la risposta di Zuckerberg sembra così poco incisiva. Facebook ha promesso di revisionare le aziende che hanno raccolto, condiviso o venduto grandi quantità di dati violando le sue condizioni d’uso, ma la società non può chiudere il vaso di Pandora che ha aperto una decina di anni fa, quando rese possibile l’accesso ai dati da parte delle app esterne. Quelle informazioni sono ormai nelle mani di migliaia, forse milioni, di persone.

Questa opinione è condivisa dalla maggior parte degli esperti e degli osservatori. L’impressione è che sia ormai troppo tardi per rimediare all’approccio molto leggero sul tema della privacy mantenuto quasi 10 anni fa da Facebook. Gli effetti di quelle politiche molto permissive, e che forse facevano troppo affidamento sulla capacità degli utenti di raccapezzarsi e decidere cosa condividere, ci faranno compagnia per molti anni con ricorrenti notizie di passaggi di dati non autorizzati. La promesse di Facebook di revisionare le centinaia di migliaia di app prodotte in questi anni per il social network sembrano irrealistiche, e non è nemmeno chiaro quali concrete possibilità abbia l’azienda di rivalersi sugli sviluppatori che hanno trasgredito e condiviso i loro dati con società terze. Minacce di grandi cause legali non servirebbero comunque a riportare i dati nel recinto, dopo che sono usciti.

La cosa ancora più sorprendente – o inquietante, a seconda dei punti di vista – è che buona parte delle informazioni sulle regole imposte da Facebook erano pubbliche e accessibili a tutti: non solo ai singoli utenti (cui è chiesto un minimo di consapevolezza in ciò che fanno, non di avere una preparazione da giuristi), ma anche agli organismi di controllo sulla privacy e ai governi. Le implicazioni per la tutela dei dati personali sono state valutate in molti casi tardivamente, con obblighi espliciti nei confronti di Facebook quando ormai quelle informazioni avevano iniziato a circolare liberamente. È in quel contesto che si sono messe la basi per la vicenda di Cambridge Analytica, tra una richiesta di autorizzazione un po’ generica e i muggiti di un’applicazione.