Un nuovo studio sostiene che lo stent non allevii il dolore al petto

È stato pubblicato su Lancet e mette in discussione una procedura diffusissima sui cui effetti non c'era stato finora alcun dubbio

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet e condotto su pazienti con le arterie coronarie ostruite ha concluso che l’inserimento di uno stent – un’operazione molto diffusa sia per sbloccare le arterie che per ridurre il dolore toracico – ha forse nel secondo caso solo un effetto placebo, e dunque potrebbe essere inutile. Le conclusioni della ricerca – considerata da diversi studiosi molto importante – hanno messo in discussione una procedura praticata in modo ordinario, sui cui effetti non c’era stato finora alcun dubbio e che contrastano con decenni di esperienza clinica.

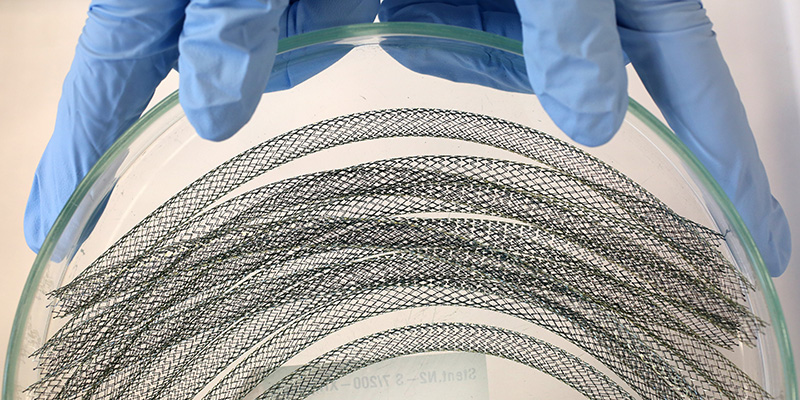

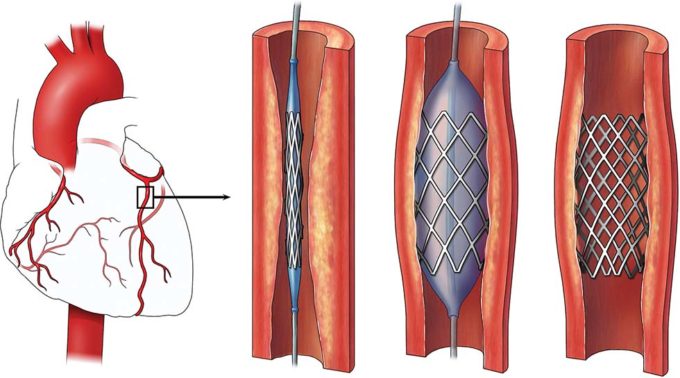

Lo stent è un cilindro fatto di maglie metalliche che viene introdotto, in questo caso, nelle arterie coronariche, cioè nei vasi sanguigni che portano il sangue al cuore e che girano intorno al cuore come una corona (esistono comunque stent di ultima generazione che sono riassorbibili e che riducono dunque i rischi legati alla presenza di un corpo estraneo nell’organismo). Dopo essere stato inserito nella cavità dell’arteria attraverso un catetere che termina con un palloncino sgonfio, intorno al quale è collocato il cilindro metallico, lo stent viene fatto espandere fino ad adattarsi alla parete interna dell’arteria, e il catetere viene a quel punto rimosso. Lo stent viene impiantato per sostenere e riaprire le coronarie quando si sono chiuse, ristrette o quando sono otturate da incrostazioni di grasso che non permettono un regolare flusso di sangue.

Il sintomo di chi soffre di una malattia coronarica è l’angina, una sensazione di dolore simile a un’oppressione o a un indolenzimento che si prova al cuore e in diverse zone della parte superiore del corpo (torace, schiena, braccia, gola o mandibola). L’angina può avere diversi gradi – il più grave è l’infarto – ma può anche manifestarsi solo durante l’attività fisica o sotto sforzo, piò durare qualche minuto e scomparire con il riposo o l’assunzione di farmaci. Anche in questo ultimo caso, dopo una serie di esami, si può però procedere con l’inserimento di uno stent: è una procedura moto praticata. Lo stent può insomma essere utilizzato per salvare i malati da un infarto ma anche per eliminare i dolori toracici che rendono difficoltosa ogni attività fisica.

Secondo alcune analisi a più di 500 mila persone all’anno con problemi alle coronarie in tutto il mondo viene inserito uno stent per alleviare il dolore al torace. Altre stime riportano cifre molto più alte. Gli stent hanno cominciato a essere usati in modo ordinario negli anni Novanta e sono diventati il trattamento preferibile in molti casi perché sono meno invasivi della chirurgia che prevede l’inserimento di un bypass.

Il nuovo studio pubblicato da Lancet mette in dubbio che gli stent debbano essere utilizzati così spesso, o che debbano essere utilizzati in generale per trattare il dolore al torace. Lo studio è stato condotto dall’Imperial College di Londra su 230 pazienti con un’arteria coronarica occlusa in profondità (minimo 70 per cento) e con un dolore toracico abbastanza grave da limitare la loro attività fisica, entrambi motivi sufficienti e comuni per l’inserimento di uno stent. Tutti i pazienti sono stati trattati per sei settimane con dei farmaci per ridurre il rischio di un attacco di cuore e per alleviare il dolore al torace. Dopodiché sono stati sottoposti all’operazione: a circa la metà è stato realmente introdotto uno stent, mentre agli altri no. Questa ricerca è stata una delle poche in campo cardiologico in cui è stata somministrata una procedura fasulla (sham surgery) i cui risultati sono stati poi confrontati con quelli dei pazienti che hanno ricevuto un trattamento reale. Su tutti i pazienti è stato dunque inserito un catetere dall’inguine o dal polso fino all’arteria bloccata, ma una volta raggiunto il blocco, i medici hanno o inserito uno stent o semplicemente estratto il catetere.

Né i pazienti né i ricercatori che li hanno valutati in seguito sapevano su chi fosse stato effettivamente inserito uno stent. Seguendo la procedura, entrambi i gruppi di studio hanno assunto dei farmaci per prevenire i coaguli di sangue. Gli stent hanno fatto quello che dovevano fare nei pazienti che li hanno ricevuti e il flusso sanguigno attraverso l’arteria precedentemente bloccata è stato notevolmente migliorato. Sei settimane dopo, durante le valutazioni, entrambi i gruppi hanno però dichiarato di provare meno dolore al petto e hanno migliorato le prestazioni sotto sforzo a cui sono stati sottoposti. Tra i due gruppi non risultava insomma alcuna differenza reale. I cardiologi hanno detto che una delle ragioni potrebbe essere che l’aterosclerosi (cioè l’accumulo di placche nelle pareti arteriose) colpisce non solo le arterie, ma molti vasi sanguigni e che l’inserimento di uno stent porti rimedio solo al blocco più grave: questo potrebbe però non fare realmente alcuna differenza nei sintomi del paziente e nella sua sensazione di malessere o benessere. Coloro che hanno dichiarato di sentirsi meglio possono dunque aver beneficiato solo dell’effetto placebo dalla procedura.

Molti cardiologi hanno reagito allo studio dicendo che le linee guida previste negli Stati Uniti per l’inserimento di uno stent dovrebbero essere riviste o che all’operazione, che comunque comporta dei rischi, dovrebbero essere sottoposti solo i pazienti che hanno avuto degli attacchi di cuore. Il dottor David Maron, cardiologo dell’Università di Stanford, ha parlato in modo positivo del nuovo studio facendo notare però che alcune domande restavano senza risposta. I pazienti che si sono sottoposti alla ricerca avevano un’ostruzione elevata solo in un’arteria e sono stati valutati dopo solo sei settimane: secondo Maron non si può dunque sapere se le conclusioni della ricerca riguardino anche persone con malattie più gravi né se le conclusioni restino valide per un periodo di osservazione più lungo.