Che cos’è la violenza ostetrica

Perché se ne parla? E perché è così difficile riconoscerla per le stesse donne che la subiscono?

di Giulia Siviero – @glsiviero

Mercoledì 20 settembre è stata presentata a Roma la prima ricerca nazionale sulla violenza ostetrica. I dati dicono che dal 2003 sono circa 1 milione le donne in Italia – il 21 per cento del totale – che affermano di aver subito una qualche forma fisica o psicologica di violenza alla loro prima esperienza di maternità. Un altro 23 per cento ha risposto di non esserne sicura. Il concetto di “violenza ostetrica”, soprattutto in Italia, non è molto conosciuto se non per l’azione e le singole campagne di alcuni gruppi femministi e di alcune associazioni di donne: può essere definita in modo generico come un insieme di comportamenti (in cui rientrano ad esempio l’eccesso di interventi medici, le cure senza consenso o anche la mancanza di rispetto) che hanno a che fare con la salute riproduttiva e sessuale delle donne, declinata sia nella scelta della maternità che, all’opposto, nel suo rifiuto. E si tratta di atteggiamenti profondamente rappresentativi delle disuguaglianze di genere, ha spiegato l’Organizzazione Mondiale della Sanità e come sostengono diversi studi scientifici in materia: si possono infatti descrivere come la forma più invisibile e naturalizzata della violenza contro le donne che, in questo caso, si verifica all’interno dei sistemi sanitari.

In un lungo articolo su Slate dedicato alla violenza ostetrica si spiega innanzitutto perché sia così difficile considerarla un problema: a causa, da una parte, della mancanza di riconoscimento in generale verso le donne che testimoniano individualmente la loro esperienza traumatica o le imposizioni che hanno ricevuto, e dall’altra per il fatto che alcune pratiche (anche mediche) sono legittimate collettivamente. Il termine ha cominciato a diffondersi quando altre espressioni più generiche come “abuso di cure” non sembravano spiegare bene quanto vissuto da molte donne in quel particolare momento. L’espressione è dunque nata per due fenomeni nuovi che si sono presentati all’inizio degli anni Duemila: la consapevolezza della falsa neutralità delle procedure mediche, e un maggior processo di legittimazione del discorso delle donne, della loro esperienza con la sessualità e la riproduzione e un maggior attivismo delle donne stesse in questo specifico campo. Il termine è apparso per la prima volta in alcuni paesi del Sudamerica quando alcune organizzazioni non governative e i gruppi femministi cominciarono in modo più sistematico a lottare per un miglior accesso delle donne alle cure. Poi l’uso dell’espressione si è diffuso nel mondo anglosassone e più recentemente nel resto d’Europa.

Nel 2014 l’OMS ha scritto un documento che si intitola “La prevenzione ed eliminazione dell’abuso e della mancanza di rispetto durante l’assistenza al parto presso le strutture ospedaliere” in cui si dice che in tutto il mondo molte donne durante il parto in ospedale «fanno esperienza di trattamenti irrispettosi e abusanti». Si dice anche che questi trattamenti non solo violano «il diritto delle donne ad un’assistenza sanitaria rispettosa», ma possono anche «minacciare il loro diritto alla vita, alla salute, all’integrità fisica e alla libertà da ogni forma di discriminazione». L’OMS spiega che un numero crescente di studi sulle esperienze delle donne durante la gravidanza, e in particolare durante il parto, dà un quadro allarmante. Si parla di abuso fisico diretto, abuso verbale, procedure mediche coercitive o non acconsentite (inclusa la sterilizzazione), mancanza di riservatezza, carenza di un consenso realmente informato, rifiuto di offrire un’adeguata terapia per il dolore, gravi violazioni della privacy, rifiuto di ricezione nelle strutture ospedaliere, trascuratezza nell’assistenza al parto con complicazioni altrimenti evitabili che mettono in pericolo la vita della donna, detenzione delle donne e dei loro bambini nelle strutture dopo la nascita connessa all’impossibilità di pagare. Inoltre, adolescenti, donne non sposate, donne in condizioni sociali o economiche sfavorevoli, donne appartenenti a minoranze etniche, o donne migranti e donne affette da HIV sono particolarmente esposte al rischio di subire trattamenti irrispettosi e abusi.

La violenza ostetrica, dunque, non viene praticata dalle ostetriche: il termine si riferisce all’abuso che avviene nell’ambito generale delle cure ostetrico-ginecologiche e che può essere realizzato da tutti gli operatori sanitari che prestano assistenza alla donna e al neonato (ginecologo, ostetrica o altre figure professionali di supporto). La violenza ostetrica, poi, non fa riferimento a situazioni in cui gli operatori sanitari agiscono deliberatamente per ferire o abusare, ma a situazioni di normalità e non emergenziali: ha dunque a che fare con l’imposizione spesso standardizzata di cure o pratiche alle donne senza il loro consenso, senza fornire le adeguate informazioni e talvolta contro la volontà di quelle stesse donne.

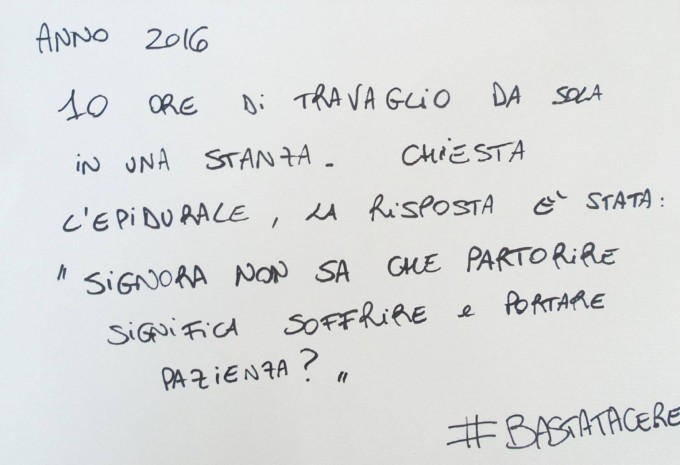

E in Italia? Nel 1972 alcuni collettivi femministi di Ferrara promossero la campagna “Basta tacere” a cui parteciparono decine di donne che raccontarono le loro storie di abusi e maltrattamenti durante il parto o la gravidanza. Alcuni di quei racconti finirono in un opuscolo che venne stampato e ristampato a mano dalle promotrici in migliaia di copie. Nell’aprile del 2016 quella campagna è stata rilanciata per iniziativa di alcune attiviste e con il sostegno di decine di associazioni. La campagna, su Facebook, è stata chiamata come quella degli anni Settanta: “Basta tacere” e in pochi giorni ha raccolto spontaneamente le testimonianze di migliaia di donne che hanno raccontato e descritto le loro esperienze di abusi e maltrattamenti. Da questa recente campagna è nato infine l’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica (OVOItalia) con la finalità di raccogliere dati e storie e di rendere visibile un fenomeno poco conosciuto e riconosciuto dalle donne stesse. Su commissione dell’Osservatorio è stata condotta l’indagine nazionale Doxa “Le donne e il parto” che ha permesso di ottenere dei dati significativi.

E in Italia? Nel 1972 alcuni collettivi femministi di Ferrara promossero la campagna “Basta tacere” a cui parteciparono decine di donne che raccontarono le loro storie di abusi e maltrattamenti durante il parto o la gravidanza. Alcuni di quei racconti finirono in un opuscolo che venne stampato e ristampato a mano dalle promotrici in migliaia di copie. Nell’aprile del 2016 quella campagna è stata rilanciata per iniziativa di alcune attiviste e con il sostegno di decine di associazioni. La campagna, su Facebook, è stata chiamata come quella degli anni Settanta: “Basta tacere” e in pochi giorni ha raccolto spontaneamente le testimonianze di migliaia di donne che hanno raccontato e descritto le loro esperienze di abusi e maltrattamenti. Da questa recente campagna è nato infine l’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica (OVOItalia) con la finalità di raccogliere dati e storie e di rendere visibile un fenomeno poco conosciuto e riconosciuto dalle donne stesse. Su commissione dell’Osservatorio è stata condotta l’indagine nazionale Doxa “Le donne e il parto” che ha permesso di ottenere dei dati significativi.

L’indagine per l’Osservatorio è stata condotta su un campione rappresentativo di circa 5 milioni di donne italiane di età compresa tra i 18 e i 54 anni con almeno un figlio di meno di 14 anni. I dati dicono che per 4 donne su 10 (41 per cento) l’assistenza al parto è stata lesiva della loro dignità e integrità psicofisica. In particolare la prima esperienza negativa vissuta durante la fase del parto è risultata la pratica dell’episiotomia, subita da oltre la metà (54 per cento) delle donne intervistate. L’episiotomia è un’incisione chirurgica del perineo, l’area compresa tra la vagina e l’ano, praticata durante il parto per allargare l’apertura vaginale quando la testa del bambino comincia ad affacciarsi verso l’esterno. L’OMS la definisce una pratica «dannosa, tranne in rari casi». In Italia 3 partorienti su 10 negli ultimi 14 anni (cioè 1,6 milioni di donne e il 61 per cento di quelle che hanno subito un’episiotomia) hanno dichiarato di non aver dato il loro consenso informato per autorizzare l’intervento. Il rischio di un’episiotomia sono dolori post partum, la difficoltà che può durare anche settimane prima di riuscire a sedersi e a camminare normalmente e, infine, problemi e dolore nei rapporti sessuali dopo il parto.

La pratica delle episiotomie in Europa è molto varia da paese a paese: 70 per cento in Polonia, Portogallo e Cipro, 40-50 per cento in Belgio e Spagna, tra il 16 per cento e il 36 per cento in Francia, Germania e Svizzera, 13 per cento nel Regno Unito, 5-7 per cento in Danimarca, Svezia e Islanda. Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia l’episiotomia viene praticata nel 60 per cento dei parti naturali, con medie che al sud arrivano anche al 70 per cento. Molto lontane da paese a paese sono poi le cifre che hanno a che fare con il ricorso ai cesarei. Secondo i dati del ministero della Salute, nel 2015 in Italia il 34,1 per cento dei bambini è nato con parto cesareo, mentre tra i paesi europei il tasso medio è inferiore al 25 per cento. Come dimostrano le percentuali registrate negli altri paesi europei, quella dell’incisione e del cesareo sono dunque in alcuni casi delle necessità, ma altre volte delle scelte.

Nel 2016 è stata presentata la ricerca Optibirth condotta in otto paesi del’Europa, compresa l’Italia, da un gruppo di operatori, in gran parte ostetriche e poi ginecologi, epidemiologi e statistici. La ricerca attribuisce un numero così alto di cesarei al progressivo “processo di medicalizzazione che condiziona l’autonoma scelta delle donne”: «Una donna anche ben informata – ha spiegato la responsabile del progetto in Italia – per partorire si affida al suo ginecologo, ma il professionista di cui la donna ha fiducia è quello che le dice che non ce la farà a partorire». Un cesareo non necessario o una cattiva informazione sulle proprie possibilità di scelta rientrano nel concetto di violenza ostetrica. Così come non è un obbligo per la donna assumere durante il travaglio la posizione standard invece di quella che preferisce, in modo da assecondare il più possibile la fisiologia del parto.

Il primo riconoscimento ufficiale e giuridico della violenza ostetrica risale al 2007 in Venezuela. Nella “Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” la violenza ostetrica venne definita come «Appropriazione del corpo e dei processi riproduttivi della donna da parte del personale sanitario, che si esprime in un trattamento disumano, nell’abuso di medicalizzazione e nella patologizzazione dei processi naturali avendo come conseguenza la perdita di autonomia e della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità, impattando negativamente sulla qualità della vita della donna». La violenza ostetrica è codificata anche nelle legislazioni di altri paesi, come Argentina e Messico, mentre in Italia si è proposto di introdurla con una proposta di legge nel maggio 2016: “Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico”, a prima firma di Adriano Zaccagnini (Mdp).

La proposta di legge vuole promuovere la salute materno-infantile a livello nazionale partendo, innanzitutto, dal rispetto dei diritti della donna, ritenendola soggetto di cure e non oggetto passivo di trattamenti. In Italia, si spiega nella presentazione della legge, negli ultimi decenni si è assistito a un incremento del tasso dei tagli cesarei non giustificato sul piano clinico e con effetti potenzialmente dannosi sulla salute, a breve e a lungo termine, delle madri e dei bambini. Nel 2013 l’allora ministro della Salute Renato Balduzzi aveva condotto un’inchiesta da cui era emerso che il 43 per cento dei cesarei era ingiustificato. A partire dagli anni Ottanta, in Italia, sono state promosse diverse iniziative sul tema dell’appropriatezza delle cure: se ne sono occupate alcune associazioni, l’Istituto Superiore di Sanità, il Parlamento e anche il ministero della Salute. La proposta di legge Zaccagnini rientra in questo percorso.

Il progetto di legge chiede poi di ridurre il ricorso al taglio cesareo non necessario, al parto vaginale operativo e a tutte le pratiche lesive dell’integrità psico-fisica della donna, incluse le umiliazioni verbali; chiede di assicurare il diritto delle donne al consenso informato, libero e consapevole, ai trattamenti medici durante il travaglio e il parto e la maggiore trasparenza e delle aziende sanitarie. Nel disegno di legge, inoltre, vengono elencate quelle pratiche considerate lesive della dignità e dell’integrità della donna: episiotomia, uso della ventosa o del forcipe, rottura artificiale delle membrane, manovra di Kristeller manuale o strumentale, manovra di Valsalva, induzione farmacologica del travaglio. Pratiche che vengono cioè quotidianamente eseguite senza che ci sia la reale consapevolezza che non sono necessarie e che, in alcuni casi, possono avere delle conseguenze.