Non dite che Salgari non sapeva scrivere

Su Repubblica Michele Mari spiega perché l'inventore del pirata Sandokan era uno scrittore "iperletterario"

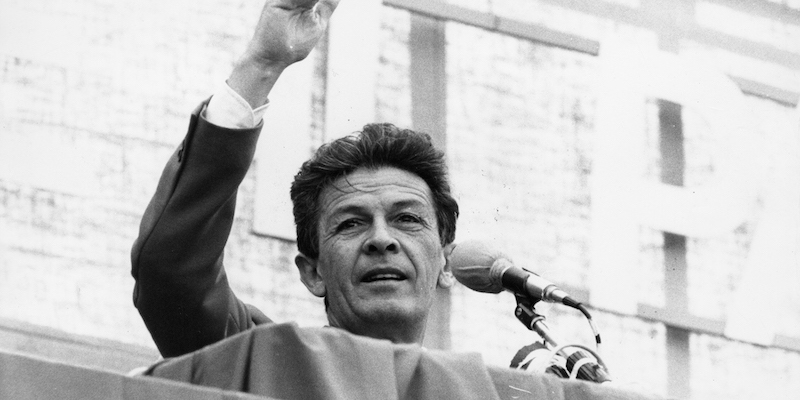

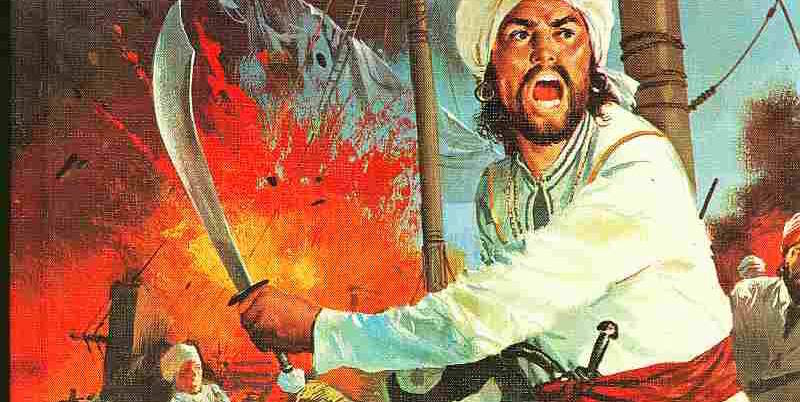

Venerdì 10 giugno Repubblica ha pubblicato un articolo dello scrittore Michele Mari – il suo ultimo libro è Roderick Duddle (Einaudi, 2014) – sulla lingua usata da Emilio Salgari, autore di numerosi libri d’avventura tra cui Le tigri di Mompracen e Il Corsaro Nero. Il personaggio probabilmente più conosciuto di Salgari è il pirata Sandokan, insieme ai suoi compagni, il portoghese Yanez De Gomera, Tremal-Naik e Kammamuri. Sandokan è diventato ancora più famoso grazie al film per la tv del 1976 in cui viene interpretato dall’attore indiano Kabir Bedi; anche se è spesso raffigurato con fattezze indiane, Sandokan era malese e viene presentato tale solo in un fumetto di Hugo Pratt e Mino Milani, rimasto inedito fino al 2009. Un altro comune errore che si fa quando si parla di Salgari è la pronuncia del suo nome: è Salgàri e non Sàlgari.

Salgari è considerato un autore popolare e di libri per ragazzi ma, spiega Mari – appassionato dei suoi libri fin da bambino – il suo stile non è affatto ingenuo e trascurato, anzi è “iperletterario”, come mostrano anche le sue notevoli invenzioni linguistiche. Anche il realismo del testo è garantito da un importante lavoro di ricerca: Salgari era un navigatore e per ambientare le sue storie nel Mar dei Caraibi e nel sud-est asiatico studiò accuratamente mappe e libri nautici.

Per un inveterato pregiudizio, a Emilio Salgari vengono riconosciuti diversi talenti ma non la letterarietà (come dire “lo stile”); e anche chi ha in uggia il realismo e si entusiasma per Collodi o per Dossi, di fronte al nome di Salgari tende spesso ad assumere un atteggiamento concessivo e lievemente imbarazzato.

Eppure basta aprire a caso i suoi libri per scoprire le virtù di uno stile che a dispetto della popolarità non si saprebbe definire se non come iperletterario. Vi troviamo le veneri del melodramma e la retorica barocca del mirabolante; l’asservimento del tempo e dello spazio alle ragioni della letteratura; l’elegante emancipazione della fantasia dalla psicologia; una coerente applicazione del principio borgesiano per cui creare significa nominare; e soprattutto la capacità di tradurre l’esotismo in suggestione linguistica, con un’opera di astrazione verbale non dissimile da quella realizzata negli stessi anni da Mallarmé e dai simbolisti, per cui le parole tendono a diventare puro suono («rotang», «ramsinga», «nagatampo», «un gruppo di manghieri, di giacchieri o di nagassi…»; «un numero infinito di grab, di poular, di bangle e di pinasse… ») e però, portentosamente, anche suono avventuroso.