L’altra guerra di Crimea

Iniziò quasi esattamente 160 anni fa, causata da una serie di improbabili errori: vi partecipò Tolstoj, l'Italia ne guadagnò molto e fu la prima guerra ad essere fotografata

di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca

Quasi esattamente 160 anni fa, il 28 marzo del 1854, scoppiò quella che molti ricordano, dai libri di scuola, come la guerra di Crimea. Gli storici la considerano il primo conflitto moderno della storia: per la prima volta vennero utilizzati su larga scala il telegrafo, le navi a vapore e le ferrovie. Per la prima volta il fronte venne visitato dai corrispondenti dei giornali, che pubblicarono regolari resoconti delle azioni, mentre vennero scattate le prime fotografie di guerra (con l’eccezione di alcuni scatti fatti qualche anno prima in un remoto conflitto in India; molti di questi primati si attribuiscono spesso alla guerra civile americana, che cominciò sette anni dopo). Ma soprattutto fu un conflitto scoppiato per motivi incredibilmente stupidi, in cui quasi tutti i partecipanti, diplomatici e militari, brillarono per incompetenza e incapacità.

«Due anni di sviste fatali al rallentatore»

Il pretesto che scatenò la guerra di Crimea ricorda un poco il Medioevo. La guerra – che portò alla morte di più di mezzo milione di persone – scoppiò dal punto di vista diplomatico a causa di una controversia su quale nazione avesse il diritto di proclamarsi “protettrice dei cristiani in Terra Santa”. La Palestina, all’epoca, faceva parte dell’Impero Ottomano, il cosiddetto “malato d’Europa”, uno stato in grave decadenza da più di un secolo. La città santa del cristianesimo, quindi, si trovava entro i confini di uno stato musulmano e la Russia, dalla metà del Settencento, aveva ricoperto il ruolo di protettrice dei cristiani in Palestina. Si trattava di un ruolo sostanzialmente onorifico, con un ridotto numero di incombenze da svolgere sul posto (bizantine questioni di priorità all’ingresso dei luoghi sacri, ad esempio).

Nel corso del 1853 ci furono una serie di schermaglie diplomatiche tra la Francia, all’epoca governata da Napoleone III (il nipote di Napoleone Bonaparte) e la Russia. In sostanza, Napoleone – per motivi di politica interna – voleva ottenere per sé il titolo di protettore dei cristiani in Palestina. Entrambe le nazioni fecero pressioni di ogni genere sul sultano (il sovrano dell’Impero Ottomano) che alla fine, dopo aver tentennato a lungo, concesse il “titolo” ai francesi. La questione, però, lasciò molte ferite aperte tra tutti i partecipanti – tra cui, per vari motivi su cui torneremo tra poco, si era inserito anche il Regno Unito. La stessa scelta degli uomini che furono inviati a Istanbul a cercare di risolvere il problema fu particolarmente infelice: l’ambasciatore britannico, il visconte Stratford Canning de Redcliffe, era un noto russofobo; quello francese, Charles de La Valette, era un fanatico cattolico che odiava tanto i turchi musulmani quanto i russi ortodossi. Ma il capolavoro fu la scelta dell’ambasciatore russo: il principe Aleksander S. Menshikov.

Menshikov era un raffinato aristocratico russo e si diceva che parlasse sei lingue. Il suo problema era che aveva notoriamente la lingua affilata, era ironico e con la battuta facile. Ma soprattutto odiava i turchi e ne aveva, per così dire, un buon motivo. Alcuni anni prima, mentre prestava servizio nell’esercito dello zar durante una delle numerose guerre combattute nei Balcani, venne ferito all’inguine da una palla di cannone turca e il chirurgo fu costretto ad amputargli i testicoli. Non appena arrivò a Istanbul, causò immediatamente numerosi incidenti diplomatici. Ad esempio ignorò il ministro degli esteri del Sultano, costringendolo a dimettersi, si rifiutò di indossare i vestiti formali da ambasciatore e minacciò l’intera corte ottomana.

Il primo risultato dei lunghi mesi di trattative, degli insulti scambiati tra i vari diplomatici e delle numerose minacce che i vari paesi rivolsero gli uni agli altri, fu che Francia e Regno Unito inviarono le loro flotte a Istanbul. Il Sultano si sentì per questo con le spalle coperte e rifiutò l’ultimatum dello zar che rivoleva il titolo di “protettore dei cristiani in Terrasanta”: la Russia, in risposta, invase i possedimenti balcanici del sultano. In questa prima fase della guerra, Regno Unito e Francia rimasero neutrali. Almeno per i primi mesi: fino a quando la flotta russa del Mar Nero distrusse quella ottomana, molto inferiore tecnologicamente, nella battaglia di Sinope (e subì così poche perdite che la battaglia venne ribattezzata “massacro di Sinope”). In risposta allo scontro, britannici e francesi formularono un ultimatum alla Russia e quando venne respinto, il 28 marzo 1854, circa sei mesi dopo l’inizio delle ostilità tra Impero Ottomano e Russia, Francia e Regno Unito scesero in guerra.

Al di là degli incidenti grotteschi e delle questioni di principio, c’erano motivi più profondi che portarono alla guerra. Tra questi, il desiderio di prestigio della Francia di Napoleone III, la decadenza dell’Impero Ottomano, la volontà russa di ottenere libero accesso al Mediterraneo attraverso il Bosforo e i timori inglesi per l’espansionismo russo. Questi fattori, però, erano presenti anche nei decenni precedenti e alcuni lo furono per diversi decenni successivi, senza mai portare ad un conflitto aperto. La guerra però scoppiò proprio in quel momento e a quelle condizioni. Come ha scritto lo storico statunitense Shepard Clough:

[la guerra di Crimea] non fu il risultato di un piano calcolato e nemmeno di una decisione presa sotto pressione all’ultimo minuto. Fu la conseguenza di più di due anni di sviste fatali da parte di uomini di stato incapaci che avevano avuto mesi per riflettere sulle azioni che decisero di prendere.

La guerra

Scoppiata la guerra, i capi di governo di Francia e Regno Unito si trovarono a dover rispondere a una domanda apparentemente scontata: dove andare a combattere? Nel marzo del 1854 turchi e russi già combattevano a oriente, sulle montagne del Caucaso, e a occidente, nell’odierna Romania. Nel primo fronte, però, la situazione era stabile. Nel secondo, addirittura, i turchi erano riusciti a spingere indietro l’esercito dello zar.

Nell’incertezza generale su cosa fare e soprattutto dove farlo, gli alleati ammassarono un esercito a Gallipoli, sul lato europeo dei Dardanelli, e lo tennero fermo fino ad estate inoltrata. In quella zona faceva così caldo che un ufficiale riuscì a friggere un uovo sulla cima del suo cappello e commentò ironicamente «Abbiamo degli uomini meravigliosamente saggi a capo del nostro ministero della guerra», come racconta lo storico Robert Edgerton nel suo libro Gloria o Morte. Nel frattempo, la flotta franco-britannica bombardò alcune basi russe in Kamchatka, sul Pacifico (e dall’altra parte del mondo). Tentarono anche uno sbarco, che venne respinto, e l’ammiraglio britannico David Price si suicidò per il disonore. Un’altra flotta sparò 4.000 proiettili esplosivi sul porto di Odessa, nel Mar Nero, principalmente contro obbiettivi civili. I francesi si rifiutarono di partecipare all’operazione, giudicandola “eccessiva”.

Nel frattempo, nell’agosto del 1854, un altro importante giocatore scese in campo. L’imperatore austriaco Francesco Giuseppe, preoccupato per la presenza di truppe russe in Romania, molto vicino ai suoi confini, ammassò l’esercito al confine minacciando di intervenire. Lo zar Nicola, che era suo parente, lo chiamò ingrato e ordinò che il suo ritratto appeso nella reggia di San Pietroburgo venisse voltato contro il muro, ma disse anche alle truppe di ritornare dentro i confini russi. Il 2 agosto del 1854 i soldati russi si ritirarono entro i confini che avevano varcato all’inizio della crisi. Senza che gli eserciti alleati avessero sparato un solo colpo, sembrava che tutti i motivi per combattere la guerra fossero scomparsi.

La Crimea

L’esercito alleato intanto si era spostato a Varna, in Bulgaria: dove, a causa delle pessime condizioni igieniche – in particolare del campo britannico – cominciò a morire di colera. Ammontava a 30 navi di linea, cioè le principali navi da battaglia dell’epoca, numerose navi più piccole e centinaia di navi da trasporto. In tutto erano ammassati più di 60 mila soldati e 35 mila marinai. Per salvare l’onore dell’esercito britannico e francese, che – secondo i generali – non potevano ritirarsi senza aver combattuto nemmeno una scaramuccia, venne deciso di attaccare Sebastopoli, la base navale in Crimea da dove era partita la flotta che un anno prima aveva distrutto le navi turche a Sinope.

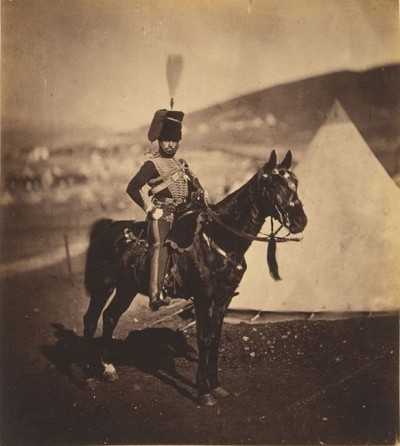

Nel settembre del 1854 la flotta alleata cominciò a sbarcare l’esercito a nord di Sebastopoli, senza incontrare nessuna resistenza. I soldati che scesero a terra erano molto simili, per tattiche e uniformi, a quelli che parteciparono alle guerre napoleoniche, mezzo secolo prima. I britannici erano vestiti con giacche rosso brillante, i francesi di blu. I cavalleggeri indossavano giubbe colorate con alamari dorati, capelli con piume e altre decorazioni. Si combatteva ancora in lunghe file che, in piedi, davanti al nemico, sparavano simultaneamente con le loro armi.

Quel che era cambiato, invece, erano proprio le armi. Al posto dei moschetti a canna liscia di mezzo secolo prima, in Crimea gli alleati usavano armi rigate: l’interno della canna era scanalato a spirale, dando una rotazione al proiettile e rendendolo quindi molto più preciso. Se al tempo di Napoleone un soldato difficilmente poteva colpire qualcosa oltre 60-70 metri, durante la guerra di Crimea era possibile colpire una grossa formazione nemica anche a trecento metri di distanza (e con molte più possibilità di causare gravi ferite). Anche l’artiglieria era cambiata: al posto delle palle piene che causavano danni rimbalzando sul terreno, si utilizzavano molto di più proiettili esplosivi, che lanciavano nuvole di schegge tutto intorno.

L’esercito russo, composto in gran parte da contadini analfabeti, era molto indietro in queste tecnologie ed usava in gran parte i vecchi moschetti a canna liscia (molti dei quali avevano l’interno arrugginito per lo scarso utilizzo). Gli ufficiali, inoltre, erano estremamente poco professionali (non c’erano scuole o accademie militari in Russia all’epoca) e comandavano i loro uomini, principalmente, con il terrore di punizioni.

Nonostante questa clamorosa inferiorità in tutti i campi, il comandante russo – il principe Menshikov, quello che aveva guidato le trattative a Costantinopoli – era convinto di poter respingere facilmente gli alleati. L’esercito russo incontrò gli alleati sul fiume Alma, poco lontano da Sebastopoli, e Menshikov fece costruire un palco dove alloggiare l’aristocrazia della città in modo che le signore e i nobili potessero osservare la disfatta del nemico con i loro binocoli da teatro. Gli alleati sconfissero l’esercito russo in meno di novanta minuti. Menshikov ritirò l’esercito nell’entroterra, mentre gli aristocratici scappavano in carrozza e l’esercito alleato circondava la città di Sebastopoli. Era la fine del settembre 1854 e, come ha scritto Edgerton, la città non sarebbe caduta prima di un altro anno di «quasi inimmaginabile sofferenza».

L’assedio

Più tardi, dopo la fine della guerra, diversi ufficiali russi – tra i quali c’era anche il conte Lev Tolstoj, che da quegli avvenimenti prese ispirazione per Guerra e pace – dissero che, se gli alleati avessero attaccato immediatamente la fortezza, questa sarebbe caduta. Gli alleati, però, preferirono agire con molta circospezione. Il comandante francese affermò che le sue truppe non erano pronte ad attaccare una fortezza e insistette perché venisse messo l’assedio alla città. Con una certa calma, quindi, l’esercito alleato iniziò a circondare la città, a scavare trincee, a creare basi permanenti e a trasportare in postazione gli enormi e pesanti cannoni d’assedio.

Il lungo assedio alla fortezza e il terribile inverno del 1854-55 fu il ricordo che rimase più tragicamente impresso nelle lettere, nelle memorie e nei diari dei soldati che vi presero parte. Il colera, che i soldati si erano portati dietro da Varna (e forse da Marsiglia, da dove era partito l’esercito francese) fece più morti degli scontri con i russi. Alla fine dell’assedio, malattie, fame e freddo avevano causato più della metà dei 110 mila morti subiti dagli eserciti alleati.

Le condizioni dei campi e i rifornimenti logistici, in particolare quelli dell’esercito britannico, furono di una tragica inefficienza. Mentre i francesi si attrezzarono in fretta con baraccamenti di legno, i britannici rimasero in gran parte alloggiati in tende che finivano spesso strappate via dal vento. C’era una mancanza cronica di vestiti invernali, tanto che i soldati erano costretti a prendere le uniformi e i cappotti dai soldati russi morti. C’era così poca disciplina nel vestiario che agli ufficiali venne ordinato di portare sempre con sé la sciabola, in modo che potessero essere distinti dagli uomini che comandavano. Un ufficiale inglese scrisse che l’uomo meglio vestito del suo battaglione, durante l’inverno, era l’unico che nell’uniforme mostrasse ancora una traccia della giacca scarlatta d’ordinanza. Non c’erano stivali di ricambio e quando c’erano, per una serie di errori, vennero lasciati a bordo delle navi della flotta. Le scarpe sfondate vennero sostituite con bendaggi di fortuna e questo portò a un numero elevatissimo di casi di congelamento. Molte capanne prefabbricate in legno erano così pesanti e difficili da montare che vennero abbandonate lungo la strada che portava ai campi, oppure usate come combustibile.

C’era una enorme differenza tra la vita dei soldati e degli ufficiali di rango più basso rispetto ai loro superiori. Nonostante la sofferenza della truppa, il comandante britannico FitzRoy James Henry Somerset, Lord Raglan, tornava ogni sera a bordo del suo yacht, ormeggiato nella baia di Balaclava, per cenare e dormire. Non era il solo tra gli ufficiali di alto rango ad avere un lussuoso yacht dove andare a dormire. Molti altri godevano di questa comodità e avevano mogli o amanti ad aspettarli a bordo delle imbarcazioni.

La carica dei seicento

Durante l’assedio, oltre a morire di fame, freddo e malattia, le operazioni proseguivano lentamente. La città veniva bombardata dai pesanti cannoni d’assedio e l’artiglieria della fortezza rispondeva al fuoco. Nelle trincee più vicine alle fortificazioni i cecchini britannici e francesi si scambiavano colpi con quelli russi. Ci furono anche momenti molto “aristocratici”, in cui entrambe le parti sembrarono prendere la guerra come una garbata tenzone tra gentiluomini. Ad esempio, nell’autunno del 1854, un ufficiale russo con una bandiera bianca si avvicinò alle linee britanniche e propose una sfida tra i loro migliori cannonieri e “Jenny”, un cannone britannico famoso per la sua precisione e manovrato da alcuni marinai. I britannici accettarono e il giorno successivo, lungo tutta la linea del fronte, cessarono i combattimenti.

A mezzogiorno le due squadre di cannonieri salirono sui parapetti e si salutarono, mentre una folla di soldati e ufficiali si radunava, a debita distanza, per assistere al duello. Le regole prevedevano di sparare un proiettile pieno (non esplosivo, quindi) a testa. I primi a sparare furono i britannici, seguiti dai russi. Dopo sette turni i britannici riuscirono a centrare il cannone russo, tra le grida di gioia degli spettatori. Gli artiglieri russi sopravvissuti si tolsero il capello in segno di riconoscimento della sconfitta.

A parte questi episodi, gli unici momenti che distraevano i soldati dalla noia dell’assedio furono le tre battaglie (e le numerose scaramucce) con cui l’esercito russo cercò di interrompere l’assedio. Ci furono tre battaglie principali: Balaclava, Inkermann e Cernaia (dove venne impiegato il contingente del Regno di Sardegna, di cui parleremo tra poco) e finirono tutte con gravi sconfitte per l’esercito dello zar. Quella che è rimasta più famosa è senza dubbio la battaglia di Balaclava, grazie ad uno degli episodi più ricordati della storia della guerra: la carica dei seicento.

Celebrata da un famosissimo poemetto del poeta vittoriano Alfred Tennyson, The charge of the light brigade, e spesso ricordata come uno degli episodi di più spettacolare coraggio mai mostrato da soldati in battaglia, fu in realtà una piccola scaramuccia, frutto di un misto di coincidenze, errori e stupidità umana. I personaggi principali di questa tragedia furono Lord Lucan, un comandante di cavalleria inglese definito dai suoi colleghi “invincibilmente stupido”, e il suo diretto sottoposto, Lord Cardigan, un ufficiale che continuava a farsi dare licenze per malattie più o meno reali. I due erano cognati e si odiavano così tanto (e il loro odio era così noto) che il corrispondente del Times scrisse che chi li aveva messi l’uno al comando dell’altro era “colpevole di alto tradimento nei confronti dell’esercito”.

Il 25 ottobre, quando i russi cercarono di attaccare il campo britannico che assediava Sebastopoli, cominciò la battaglia di Balaclava. Durante lo scontro il comandante inglese (Lord Raglan, quello dello yacht) vide dalla sua posizione in cima alla collina alcuni russi che si preparavano a ritirarsi da un punto del campo di battaglia portandosi dietro alcuni cannoni inglesi catturati. In tutta fretta scrisse un ordine molto ambiguo per Lord Lucan, in cui gli ordinava di correre a riprendere quei cannoni, e lo affidò a un certo capitano Nolan (a sua volta noto per avere una pessima opinione di Lucan).

Il problema era che Lucan, dalla sua posizione in fondo a una piccola valle, non poteva vedere i cannoni che vedeva il suo comandante. Di fronte ai dubbi di Lucan che chiedeva a Nolan quali cannoni dovesse attaccare, i testimoni raccontano che Nolan rispose sventolando la mano e dicendo: “Quelli là!”, indicando gli unici russi visibili: una batteria di cannoni pronti a sparare in cima a una ripida collina. Lucan, incredulo, passò l’ordine al suo sottoposto, Cardigan. L’odio reciproco tra Nolan, Lucan e Cardigan impedì che uno dei tre chiedesse ulteriori spiegazioni al comandante in capo. Litigarono furiosamente tra di loro, si accusarono reciprocamente di codardia e infine si decisero ad eseguire l’ordine, evidentemente suicida. La brigata leggera di Cardigan, composta da seicento uomini, si allineò in fondo alla valle e si lanciò alla carica contro i cannoni russi. Centodieci uomini vennero uccisi e 161 feriti senza che nessun obbiettivo militare venisse raggiunto.

La fine e le conseguenze della guerra

Nell’agosto del 1855, quasi un anno dopo l’inizio dell’assedio, l’esercito russo fece l’ultimo tentativo di rompere l’assedio. Il risultato fu la battaglia della Cernaia, in cui l’esercito russo venne respinto dai bersaglieri dell’esercito di Sardegna, sbarcati pochi mesi prima in seguito agli accordi stipulati tra il primo ministro Camillo Benso conte di Cavour e Napoleone III. Poche settimane dopo un’importante postazione delle fortificazioni di Sebastopoli venne conquistata e il giorno dopo, il 9 settembre 1855, la città si arrese. Tutti gli eserciti erano ormai esausti e le operazioni si interruppero. Cominciarono dei lunghi negoziati di pace che alla fine, il 30 marzo del 1856, portarono al Trattato di Parigi e alla fine della guerra. In sostanza nessuno aveva ottenuto granché. La Russia venne costretta demilitarizzare il Mar Nero e a concedere alcuni piccoli territori all’Impero Ottomano, mentre Francia e Regno Unito si fecero garanti della sua integrità e indipendenza.

Chi guadagnò di più da questa guerra fu il Regno di Sardegna, che non aveva nulla a che fare con le cause e con lo scopo del conflitto. Cavour inviò in Crimea un piccolo corpo di spedizione composto da appena 15 mila uomini e in cambio Napoleone III firmò un accordo segreto con il quale si impegnava ad aiutare il Regno di Sardegna nella guerra contro l’Austria-Ungheria. Questi accordi entrarono in vigore nel 1859, quando scoppiò la Seconda Guerra di Indipendenza italiana in cui l’Austria venne sconfitta e fu costretta a cedere la Lombardia al Regno di Sardegna. Fu anche grazie alla piccola partecipazione nella guerra di Crimea se due anni dopo, nel 1861, il Regno di Sardegna cambiò nome e divenne Regno d’Italia.