Lettera da Berlino

Dalla sentenza sul fondo salva-stati allo sgombero di Tacheles, Filippomaria Pontani racconta una città che fatica ad accordarsi con il suo ruolo di guida

di FILIPPOMARIA PONTANI

“Signore: è tempo. Grande era l’arsura. / Deponi l’ombra sulle meridiane, / libera il vento sopra la pianura”. (Rainer Maria Rilke, Giorno d’autunno)

La sentenza di Karlsruhe, con la quale ieri la Corte Costituzionale tedesca ha respinto i ricorsi contro il nuovo “fondo salva-stati” europeo, suggella infine la lunga estate di Berlino, conclusa ufficialmente un mese fa con una di quelle rentrées di metà agosto che sgomentano i popoli del sud, ma in realtà ancora sospesa al nutus di una Corte lontana e secondo diversi osservatori troppo potente nel determinare i destini del Paese, se non dell’Europa tutta. La sanzione della costituzionalità del “fondo salva-stati” lascia adesso Berlino dinanzi alle proprie contraddizioni, forse più profonde di quanto si percepisca dall’esterno. Capita spesso di dire “Berlino” per metonimia del Paese: ma colpisce constatare come questa capitale che non ha un vero quotidiano riceva molti inputs da Amburgo (Bild), Francoforte (Frankfurter Allgemeine) e Monaco (Süddeutsche Zeitung), e almeno i primi due di questi media non perdono occasione per rimarcare a vario titolo l’ontologica impossibilità dell’Europa attuale, promuovendo o almeno ventilando un’idea di ghettizzazione dei Paesi “cicala”. Anche a non considerare le bordate populiste della Bild (visto che di populismo si va oggi in caccia), basti guardare i grafici, le sconsolate tabelle, i fondi scandalizzati e “autorevoli” della Frankfurter, specie nella seconda sezione del giornale, dall’ominoso titolo “Finanzmarkt”; o anche quelli della Welt.

Chi governa oggi a Berlino si trova davanti un Paese indeciso, scosso da una serie di “casi” che mettono a nudo preoccupanti fragilità del sistema (preoccupanti per i loro standard, ma in certi casi perfino per i nostri). Ricordo, in ordine sparso, gli strascichi dell’incriminazione di Christian Wulff, un impeachment che fatica a rimarginarsi in ragione della tigna leguleia dell’ex capo dello Stato; l’orrida storia di corruzione e liste d’attesa truccate nelle cliniche pubbliche di Gottinga, una vicenda che i tedeschi amerebbero acclimatare piuttosto nei nosocomi di Napoli o Patrasso che non nei loro lindi e asettici Krankenhäuser; il documentato legame di Stefan Mappus, uomo forte dell’Unione Cristiano Democratica di Germania (CDU) in Baden-Württemberg, con un banchiere corrotto che gli dettava non solo gli affari da concludere, ma anche – nel senso più letterale del termine – passi dei discorsi da tenere dinanzi al Parlamento del Land; il fallimento ormai inevitabile del circuito del Nurbürgring, propiziato da una serie di errori più o meno sospetti del presidente socialdemocratico della Renania-Palatinato Kurt Beck; il pasticcio giuridico sul divieto di circoncisione, roba che nemmeno fra gli integralisti laici di Parigi; e poi la ferita forse più grave all’orgoglio della città del ponte aereo e del mitico Tempelhof, ovvero la grottesca dilazione nell’allestimento del nuovo hub di Berlin-Schönefeld, destinato a soppiantare Tegel convogliando milioni di passeggeri in un unico scalo, eppure capace – grazie a un micidiale mélange di incompetenza e conflitti di strategie tra poteri locali – di deludere a più riprese i termini previsti per l’apertura, fissati prima al 3 giugno 2012, poi, persa ormai la stagione estiva, al 17 marzo 2013 e adesso – poiché anche marzo pare irrealistico – non si sa più a quando (mentre le penali alle compagnie e il ludibrio internazionale raggiungono picchi inusitati).

“S’avanzano giorni più duri. / Il tempo dilazionato e revocabile / già appare all’orizzonte.” (Ingeborg Bachmann, Il tempo dilazionato)

Non sono stati dunque solo l’arretramento del mercato dell’auto, i licenziamenti alla Opel, le contrazioni alla Volkswagen, i primi segnali di un export in calo verso il resto d’Europa, non è stato dunque solo un insieme di inquietudini finanziarie in fondo secondarie a irritare i berlinesi in questa estate di Olimpiadi e di cantieri. Irrita anche, sullo sfondo del più grande disagio per le brutte figure di cui sopra, la confusione che sembra essersi impadronita dei simboli culturali della città. Come ad esempio la polemica accesa sul costoso e rischioso trasferimento della Gemäldegalerie Alte Meister (la più ragguardevole collezione cittadina di pittura antica) dal Kulturforum presso Potsdamer Platz all’Isola dei Musei, a scalzare quel singolarissimo miracolo espositivo che è il Bode-Museum, liberando la sede attuale per la collezione di arte contemporanea generosamente donata dai magnati Pietzsch: al di là dell’assurdità di un simile valzer (l’ennesimo in zona, dopo il rifacimento del Neues Museum e la riorganizzazione dell’Altes), colpisce il segnale culturale che si invia sradicando, in nome di una donazione privata di opere contemporanee, una veneranda collezione pubblica di Dürer, Rembrandt e Botticelli, che era stata faticosamente riunita, in nome del ritrovato spirito tedesco, non più di vent’anni fa, dopo un lungo e infelice esilio negli ovattati giardinetti di Dahlem. Irrita molti anche lo sgombero definitivo di quel che restava di Tacheles, il centro sociale più importante del Paese per la produzione e lo smercio di arte indipendente. Irrita molti, infine, l’ormai avviata ricostruzione “filologica” (tale e quale era prima della Seconda guerra mondiale) del vecchio castello neoclassico di Guglielmo II (ma all’origine già quattrocentesco), destinato a occupare lo spazio liberato nel 2006 dalla demolizione del Palazzo della Repubblica, cuore di rappresentanza del regime di Pankow: in questo revanscismo architettonico, così seriamente commisto alla damnatio del recente regime (si veda la “linea culturale” dell’antistante e visitatissimo DDR-Museum, proprio sui bordi della Sprea), s’intuisce forse un vagheggiamento di grandeur – forse il medesimo che innerva la scommessa riuscita della Frauenkirche di Dresda, divenuta dopo la meticolosissima ricostruzione (e dopo l’apertura di una cripta della memoria gravida di simboli commoventi, anche quando firmati da artistar come Anish Kapoor) il vero centro pulsante di una città sempre meno provinciale.

“Chi non ha casa adesso, non l’avrà”. (Rainer Maria Rilke, Giorno d’autunno)

E così, mentre architetti, artisti, registi e fotografi (se ne trovano ovunque, a Berlino, e di ogni nazionalità, nei marciapiedi delle stazioni, nelle stradine di Kreuzberg, nei lofts di Mitte) dibattono con toni accesi sul destino degli espaces publics, la capitale si risveglia sempre più diversa da com’era fino a un paio d’anni fa, sempre meno cheap e sempre più esclusiva, dai quartieri un tempo trendy e ora ormai inaccessibili anche alla middle class (si pensi all’evoluzione di Prenzlauer Berg), fino ai modesti bilocali di Kreuzberg, i cui fitti raddoppiano di anno in anno, gettando letteralmente per strada (basta passare dinanzi alle tende di Kottbusser Tor, dove il sabato pomeriggio la protesta è a base di rumore compatto) i turchi stanziati da tempo e i tedeschi freschi d’arrivo, che non hanno comprato quando ancora conveniva; il tutto, mentre dalle strade del circondario occhieggiano nuove potenze, nelle persone dei sempre più numerosi gestori cinesi o coreani.

Cinta d’assedio da una speculazione selvaggia e internazionale, cui si oppongono (non di rado con temporaneo successo) instancabili sit-in di giovani più o meno alternativi, ancora hantée dai corpulenti fantasmi dei casermoni sovietici (quello di Goodbye, Lenin, con tanto di insegna “Coca-Cola”, si scorge ancora da Märkisches Ufer), la Berlino di oggi vive con disagio una grandeur cui ha evidentemente perso l’abitudine, un ruolo di leadership cui non sa maritare un progetto – ecco forse uno dei motivi del prevalere di Francoforte, in ogni senso. Da questo smarrimento, da questa parziale sfiducia, allora, anziché da una immotivata Ostalgie, deriverà la frase di una berlinese di mezz’età dinanzi ai capolavori dell’architettura sovietica degli anni Venti e Trenta, quelli ispirati a Tatlin, El-Lissitzkij e Olga Popova (nella splendida mostra sugli “Architetti della Rivoluzione”, allestita fino a luglio scorso al Martin-Gropius-Bau): «Le linee di questi palazzi sono un antidoto di bellezza rispetto allo scempio di Potsdamer Platz e Friedrichstrasse» (e, già che c’era, poteva aggiungere il mesto ingrigire della Ku’damm, già simbolo di libertà e ormai sadicamente stritolata fra un traffico feroce e l’incongruo luccichio di vetri e vetrine). Pare non sia la sola a pensarla così.

“Posso convincere i miei clienti solo di qualcosa di cui sono io stesso convinto” (pubblicità della Deutsche Bank)

L’imbarazzo, l’impasse, è percepibile anche in certi fenomeni grotteschi: quando una canoista della nazionale olimpica viene cacciata in tutta fretta dal villaggio olimpico e rispedita a casa solo perché il suo fidanzato (si badi: non lei, il suo fidanzato) risulta essere un attivista (peraltro incensurato) del (peraltro legale) partito di estrema destra NPD, vuol dire che i nervi sono a fior di pelle, e che s’innalza il rischio di rendere i rimedi peggiori del male. Berlino pare non avere ancora trovato le misure per incanalare il grumo di memoria ossessivamente ribadita da mille musei e Gedenkstätten, entro un’azione politica condivisa “da grande potenza”. È come se – a tacere dei memoriali sull’Olocausto – le mostre permanenti sulla genesi del Nazionalsocialismo (ineguagliabile quella al piano terra del Deutsches Museum, giusto di fronte al riesumando Castello), sulla travagliata storia della democrazia tedesca dai principati dell’Ottocento a Bismarck a Weimar a oggi (“strade – deviazioni – smarrimenti” s’intitola il museo allestito in proposito nella torre del Duomo tedesco a Gendarmenmarkt), sull’esilità di una Resistenza che annoverò eroi-vittime come Bonhoeffer e i parroci coraggiosi, o eroi dell’ultim’ora come Stauffenberg (quest’anno il giuramento delle reclute della Bundeswehr è avvenuto nel cortile del Memoriale dell’attentato a Hitler, un po’ come se da noi le Forze armate sfilassero in via Rasella), è insomma come se questa massa di memoria non riuscisse ad accordarsi con il ruolo di leadership europea, finendo per lasciare spazio a sentimenti tutt’altro che rassicuranti.

Il dibattito è stato scatenato da Thilo Sarrazin, che in libri e articoli ha apertamente invocato la fine dell’euro e ha denunciato il “Geburtsfehler”, l’errore alla nascita, dei trattati di Maastricht; ma, anche al di fuori di una visione politica globale, vi è stato chi ha semplicemente sparato a zero sull’inadeguatezza dei Paesi del Sud, portando a sostegno non solo dati economici sconfortanti (di settimana in settimana, ciascuno dei PIIGS è stato gratificato sulla Zeit di uno screening economico-finanziario per lo più così eloquente da non richiedere commenti ulteriori), ma anche munizioni di complemento. Non è dunque un caso se la famosa “terza pagina” della Frankfurter Allgemeine viene devoluta ora alle insensate rivendicazioni nazionalistiche antimacedoni dei Greci, ora ai monumenti filofascisti nel comune di Affile, ora alla corruzione e alla povertà nell’Estremadura: unite alla constatazione che “l’Italia scrive le proprie promesse su carta igienica”, che “la mafia non è stata mai combattuta seriamente come mostrano gli sviluppi del caso Borsellino-Napolitano”, che “Draghi torna sempre ai vecchi sistemi economici del suo Paese”, che “la Grecia ha continuato ad assumere impiegati statali invece di rispettare i patti”, che “la Spagna farebbe bene a non lamentarsi e a seguire senza fiatare il modello di Portogallo e Irlanda”, queste bordate coniano in alto loco (leggi: ben al di fuori della “curva” della Bild-Zeitung) un clima a tratti preoccupante, e forse perfino più insidioso delle dichiarazioni ufficiali apertamente anti-greche e anti-mediterranee di Wolfgang Schäuble o di Philipp Rösler, i due ministri-chiave del gabinetto Merkel, cui evidentemente la Cancelliera non riesce a mettere un freno. Né alcuno sembra meditare, almeno per confronto con la parabola economica greca, sulle sale del Deutsches Museum dove si descrivono le complesse dinamiche socio-economiche di Weimar, e della sua fine.

“In questa terra viviamo / come stranieri a casa propria. / Arsi sono i forni della rivoluzione / cenere d’antichi fuochi è sulle nostre labbra” (Wolf Biermann, Il canto di Hölderlin)

È idea comune sin dai tempi di Roma che ogni grande potenza, nel momento in cui si riconosce come tale, ha bisogno di un nemico. Cercarlo al proprio interno (o almeno: anche al proprio interno), come ha fatto Sigmar Gabriel con la dichiarazione che segue, non è una strada da percorrere se si vogliono guadagnare consensi: «Le banche schiacciano gli Stati e dettano la politica. Ordinano pacchetti di salvataggio, invece di rispondere dei danni da esse stesse causati. Le regole dell’economia di mercato sono state sovvertite, perché rischio e responsabilità non stanno più nelle stesse mani. La cancelliera Merkel si piega a questa pressione, e pretende democrazie conformi ai dettami del mercato attuale: ciò costringe il Parlamento in un permanente stato d’eccezione costituzionale». Che poi questa valutazione – espressa dal Presidente di un partito socialdemocratico per nulla comunista né altermondialista – rechi in sé alcuni germi di verità, è affare degli storici: Gabriel quasi sicuramente non sarà il candidato alla cancelleria nel 2013, posto che la SPD ne trovi uno all’altezza. E l’incapacità di parlar chiaro, di creare un’alternativa decisa rispetto ai dettami della Merkel, è forse una delle ragioni per cui le dimensioni (e le conseguenze) del pur probabile successo elettorale dell’attuale opposizione rimangono ad oggi sub iudice.

“Nuovi inquilini occupano / La vecchia casa. / Se ci fosse ancora chi l’ha costruita / La casa sarebbe troppo stretta” (Bertolt Brecht, Lode della dimenticanza)

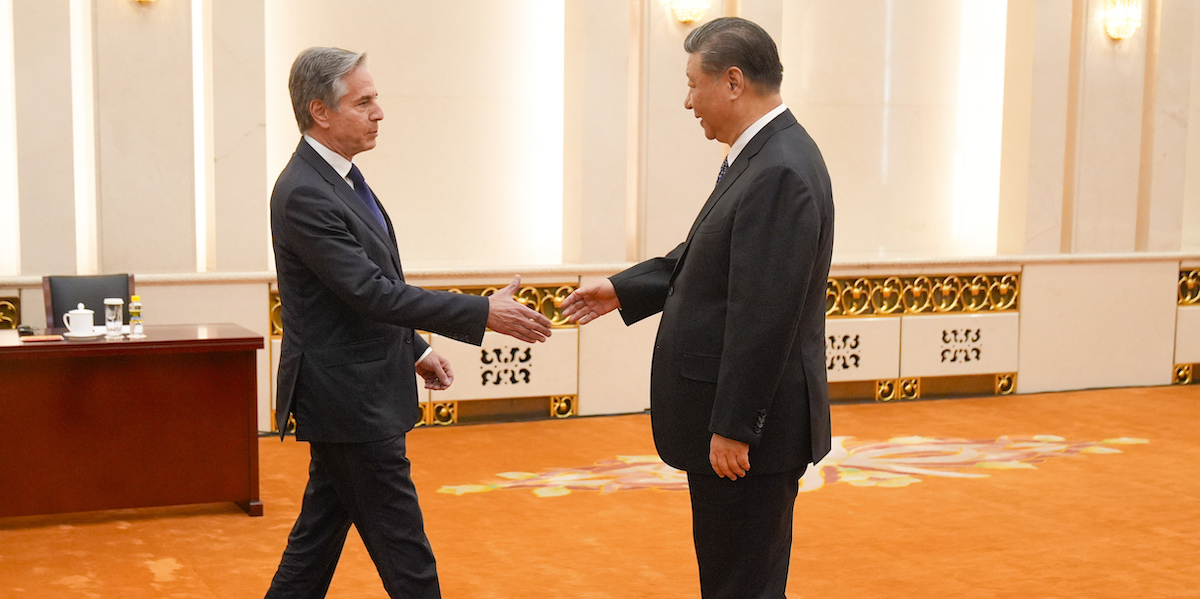

Ma allora, stante che la DDR non è più un bersaglio se non sui libri di storia (il museo migliore in proposito è quello dei totalitarismi di Lipsia, la città dove la rivolta dell’Ottantanove prese avvio), dove individuare il nemico, dove cercare l'”altro da sé”? La girandola continua di vertici, di summit, di incontri sempre “decisivi” cui Frau Merkel si presta con ammirevole lena, potrebbe essere vista come un modo per confondere continuamente le acque e non far precipitare l’insofferenza latente contro i Paesi del Sud, contro l’America, contro la Francia soprattutto. Forse anche per mantenere sani i rapporti con il gigante russo, che a Berlino si percepisce molto più che a Francoforte, e assume le forme statuarie del soldato del sacrario di Treptow, o quelle più garbate del circolo ufficiali di Dahlem, abbandonato solo pochi anni fa e sito proprio accanto all’antico “Istituto di antropologia” dove studiò il giovane Mengele. D’altra parte, chiunque abbia percorso quest’estate la Unter den Linden di mattina si sarà trovato dinanzi a un qualche presidio di protesta sotto l’ambasciata russa (la cosiddetta “torta nuziale” fatta costruire da Stalin a pochi passi dalla Porta di Brandeburgo): ora i profughi iraniani, ora i deputati che chiedevano la liberazione delle Pussy Riot, ora – e con maggior costanza – i dissidenti siriani indignati dai veti di Putin (i bene informati sanno che i colloqui decisivi fra l’opposizione siriana e gli emissari dei governi occidentali avvengono proprio a Berlino, a un passo dal più pacioso parco giochi di Wilmersdorf).

Di certo, a furia di equilibrismi, di incontri e giri di valzer, la politica del governo tedesco si espone facilmente (è per esempio la tesi di Gertrud Höhler) alla critica di opportunismo, o meglio ancora di una generale assenza di prospettiva, di una caratura “post-politica” disposta ad abbracciare una cosa e il suo contrario a seconda delle esigenze del momento (l’asse con la Francia seguito da una progressiva freddezza; la scelta nucleare rinnegata d’emblée dopo Fukushima, e via dicendo). Al centro della torre del Duomo tedesco, tra i pannelli che, come detto, illustrano i percorsi tortuosi della democrazia nella Germania degli ultimi due secoli, campeggia un maxischermo su cui corrono in loop i discorsi parlamentari dei leaders d’un tempo (ma non di troppo tempo fa), da Helmut Schmidt a Willy Brandt a Helmut Kohl a Dietrich Genscher: non credo ci voglia un laudator temporis acti per percepire in quegli uomini un’idea piuttosto netta – non sempre condivisibile, ma netta – del futuro e delle cose da fare, spesso in situazioni assai più problematiche dell’attuale (la minaccia nucleare, l’infuriare del terrorismo, la costruzione del Muro…). Precisamente ciò che l’odierna classe politica tedesca, pur impegnata in alcune singole iniziative meritorie (per esempio la “svolta energetica”, o l’iniziativa di legge sulle unioni civili, propugnata con pochi mugugni da un governo di centrodestra nel momento in cui da noi risulta sostanzialmente indigesta perfino al maggior partito di centrosinistra), fatica tremendamente a offrire: un orizzonte.

“Una città appesantita dai timori – ieri, oggi -, da una latente smemoratezza, da equivoci, da anacronistiche malinconie, da sovreccitati antagonismi reciproci, da scontri di situazioni” (Emilio Vedova, Assurdo diario berlinese, 1964)

Nei poetry slams di Neukölln si ritrova la consueta propensione dei tedeschi a esagerare in modo ridanciano le proprie fisse politically correct (quella per il cibo biologico; quella per tutto ciò che è “verde”, grün; quella per la puntualità); ma ogni tanto entrano in gioco anche temi più delicati, come la messa al bando della sullodata NPD (il partito di ispirazione neo-nazista), o la crescita di un sentimento di orgoglio nazionale che molti tedeschi non hanno mai conosciuto. Forse una buona cartina di tornasole per i versi del futuro, più che nella sentenza di oggi, va cercata in un angolo della Cittadella di Spandau, la grandiosa fortezza cinquecentesca un tempo adibita a prigione e oggi teatro di concerti di musica classica e pop: lì, dietro un piccolo recinto, sono accatastate con ordine le statue dei grandi personaggi della Prussia dal Medioevo al XIX secolo, quelle che Guglielmo II, incurante del perplesso disagio di molti sudditi, volle allineare lungo la Siegesallee per creare finalmente un pantheon degli eroi della nazione dai magnifici destini. Asportate nel ’38 in seguito ai demenziali progetti di Speer, bombardate durante la guerra, gettate via dagli Inglesi ma rocambolescamente salvate in un angolo del castello di Bellevue, quelle figure in costume o in parrucca, concepite coi loro gesti solenni per il viale di rappresentanza della capitale di un Reich, sono ora in parte restaurate e pronte per essere esposte: non si sa ancora se in un museo, all’occhio curioso dei turisti e degli storici, o magari di nuovo in un espace public (magari non lungi dal Castello in costruzione) alla memore coscienza dei cittadini.

(Sean Gallup/Getty Images)