La vita quotidiana in Italia ai tempi del Silvio – Episodio 2

Seconda parte del libro in cui Enrico Brizzi racconta vent’anni di storia italiana.

di Enrico Brizzi

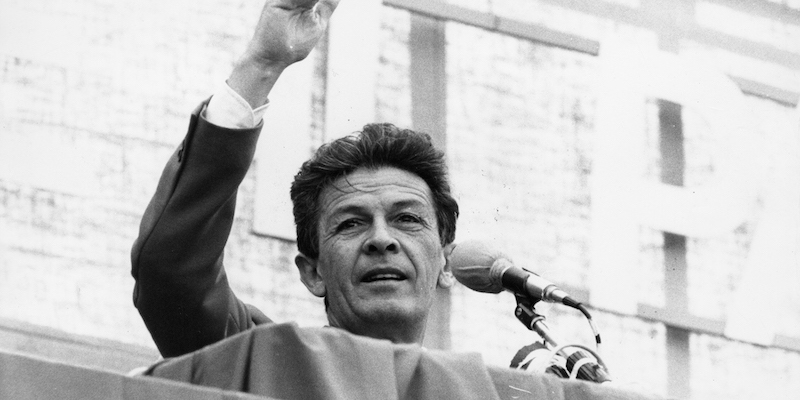

Solo la scomparsa di Berlinguer avrebbe indotto mamma e babbo a cantarsela: il partito perfetto non era mai esistito.

Solo la scomparsa di Berlinguer avrebbe indotto mamma e babbo a cantarsela: il partito perfetto non era mai esistito.

Tuttavia ammisero che il Partito comunista era stato fin lì il soggetto col quale dialogare, confrontarsi, prendersela e tornare a fare la pace: senza il Pci la nostra terra non sarebbe stata la nostra terra, Bologna sarebbe stata una semplice città di provincia, non un «laboratorio politico» e nemmeno «la città più libera del mondo». Senza il Pci, l’Italia intera si sarebbe ridotta a feudo cattolico di Washington, marca orientale della Nato, cinquantunesima stella degli Stati Uniti.

Bassezze e maneggi andavano così contestualizzati: grazie al partito avevamo organizzazione e buon governo, noi. Se ogni tanto il prete sbaglia, mica è colpa di Nostro Signore; allo stesso modo, se qualcuno approfittava della tessera del partito per fare carriera o concludere accordi, questo non intaccava punto l’icona di Enrico Berlinguer, il Portatore della Nostra Idea.

Prima di lui il Pci aveva conosciuto la clandestinità, la Resistenza e la Costituente sotto la guida di Togliatti; il «Migliore» aveva condotto il partito per mano sino alla sua morte, poi c’era stato il «Comandante» Luigi Longo, eroe della Guerra di Spagna, quindi capo partigiano e – ad ascoltare i sussurri fuori controllo – vero giustiziere di Mussolini. Niente che si potesse scrivere sui giornali, ma la leggenda non suonava affatto scandalosa alle orecchie dei militanti.

Prima di lui il Pci aveva conosciuto la clandestinità, la Resistenza e la Costituente sotto la guida di Togliatti; il «Migliore» aveva condotto il partito per mano sino alla sua morte, poi c’era stato il «Comandante» Luigi Longo, eroe della Guerra di Spagna, quindi capo partigiano e – ad ascoltare i sussurri fuori controllo – vero giustiziere di Mussolini. Niente che si potesse scrivere sui giornali, ma la leggenda non suonava affatto scandalosa alle orecchie dei militanti.

Il Partito era figlio della Resistenza, monolitico, e Berlinguer, asceso alla segreteria di Botteghe Oscure nel 1972 su designazione dello stesso Longo, era il primo leader del Pci che non avesse avuto un ruolo centrale, per età anagrafica, nella stagione della Resistenza e della Guerra civile.

Dei suoi meriti maturati negli anni Settanta sapevo solo de relato, ma si riassumevano in tre grandi parabole: lo strappo con Mosca, l’avvicinamento ai cattolici e la semileggendaria capacità di sorridere.

Si riconosceva a Berlinguer il coraggio fuori dal comune di cantarla chiara ai dirigenti del Pcus, ché la finissero di comandarsela sui partiti fratelli d’Oriente e Occidente. Una cosa, aveva fatto sapere a Mosca, è governare nel paese dei Soviet, un’altra essere condannati a non farlo in Italia. Come ringraziamento per la svolta «eurocomunista», nel corso di una missione a Sofia qualche compagno dell’Est aveva spedito un camion militare addosso alla sua Gaz di rappresentanza. L’interprete era morto, Berlinguer ne era uscito ammaccato ma deciso a non demordere. Se il Kgb lo voleva morto, avrebbe dovuto vedersela con noi: i compagni italiani erano pronti a fargli scudo con i propri corpi.

A differenza dei suoi predecessori, poi, Berlinguer aveva provato ad avvicinare il Pci al governo del paese, instaurando un dialogo col vescovo d’Ivrea, monsignor Bettazzi, che aveva allarmato la destra democristiana e i falchi di Washington. Ecco perché, se il Kgb non lo amava, c’era il sospetto che settori della Cia lo avrebbero volentieri spedito su Saturno. Perché non lo facevano, allora? Perché il Pci, a differenza della Sinistra di oggi, era in grado di mobilitare mezzo paese e bloccare l’Italia come un rubinetto che si chiude: se avessero eliminato il suo segretario, non sarebbe bastato nessun Bartali a rimediare.

E poi, terza parabola, Berlinguer era «il più amato»: potevamo dimenticare le facce da mastino e i cipigli dei vecchi dirigenti, cresciuti in tempi emergenziali e portatori di segreti irriferibili. Berlinguer era forte e pulito, capace di compattare le folle ma anche di sorridere.

Solo molti anni dopo ci saremmo resi conto di quanti punti percentuali poteva far guadagnare a un politico italiano il fatto di schiudere le labbra per innalzarne gli angoli, a suggerire cordialità e caldezza di spirito, ma Berlinguer sorrideva senza bisogno di vedersi puntate addosso le telecamere, né risulta che abbia mai fatto ricorso a scarpe col tacco rialzato, trapianti di capelli o make-up.

Il suo era un carisma dolce, umano, rassicurante, eurocomunista di nome e italianissimo nel suo manifestarsi; i compagni sognavano d’incontrarlo in fabbrica oppure alla Casa del Popolo, non nella sua fantomatica villa (solo Forattini osò disegnarlo in pantofole come un «padrone» e fu scandalo). Era uno di noi e per questo, ancora oggi, chiunque creda a una Sinistra italiana lo rimpiange.

Il giorno in cui si accasciò sul palco di Padova l’Italia rimase col fiato sospeso: era il 7 giugno 1984, e presto fu chiaro che le sue condizioni erano molto gravi. Si spense l’11, dando il tempo a metà del paese di ripensare con malinconia struggente ai suoi comizi, al suo coraggio e al suo sorriso.

Addio titolò a caratteri cubitali «l’Unità», e l’ex partigiano Pertini volle condurre la salma a Roma a bordo dell’aereo presidenziale.

Il giorno 13 uno straordinario bagno di folla diede l’ultimo saluto al segretario del più grande partito comunista d’Occidente: ora che se n’era andato, chi avrebbe protetto la parte sana del paese dalle manovre clerico-fasciste di stampo sudamericano orchestrate dal Pentagono?

Strano a credersi ma, nelle stagioni immediatamente successive, più d’uno avrebbe risposto: «Ce l’ho! È Bettino Craxi!».

Eravamo dunque, noi di via Brigate Partigiane, antiamericani?

Non si sarebbe detto, a giudicare da arredi e decorazioni della mia cameretta: a fianco della carta muta d’Italia ne era appesa una – fin troppo parlante – degli States, con tanto di allegorie del Nebraska e del Wyoming, vedute di città avveniristiche, orsi grizzly, Mustang e coyote a profusione. Baton Rouge, Milwaukee e Des Moines erano per me luoghi dell’anima, veri e intangibili quanto Chieti, Biella e le altre città nostrane che non avevo mai avuto il piacere di visitare. Più in là, l’angolo della parete era presidiato dai pennant triangolari dei San Francisco 49ers e dei Pittsburgh Steelers, le mie squadre preferite di football americano; agli idoli personali Joe Montana e Franco Harris erano dedicati poster a parte. Nel basket prediligevo gli eleganti Celtics di Boston ai Lakers: più facile immedesimarsi nel viso pallido Larry Bird che non nel gigante di colore Kareem Abdul Jabbar, inventore dell’epocale «gancio-cielo», colpo che i più infervorati col minibasket tentavano di riprodurre in palestra, a prezzo di risultati disastrosi.

Vogliamo poi parlare del mio personal trainer attitudinale?

Di origine italiana, ma americanizzato sino al midollo, il buon Arthur Fonzarelli aveva ufficio nei bagni d’un fast food, un locale a metà fra il bar e il circolo ricreativo, su dalle parti di Milwaukee – Grandi Laghi, non lontano dal Canada, come ben mostrava la mappa degli States. In attesa di conoscerlo di persona, suggevo i suoi consigli e mi beavo del di lui carisma: sapeva bene come mettere in riga il giuggiolone Ricky Cunningham, e quegli allegri sfighé in cardigan collegiale dei suoi amici Potsie e Ralph. Il mio Fonzie otteneva rispetto da chiunque, e le ragazze più carine del Wisconsin gli cascavano ai piedi come pere mature.

Non guardavo Happy days. Lo studiavo: a otto anni pretendevo cornflakes a colazione, berretti da baseball, felpe con le scritte ad arco, e agognavo le giubbe – traslucide o in panno – col monogramma del team sul cuore.

Non dubitavo neppure un istante che, al tardi quattordicenne, mi sarei trasferito laggiù per frequentare la high school: magari avrei trovato come classmates Willis, il fratello più grande di Arnold, e qualche cugino giovane di Bo e Luke.

Un giorno scoprii finalmente un posto dove si poteva mangiare alla Happy days.

Era un ristorante senza camerieri e menu, dove si faceva la fila per ordinare cheeseburger, milk shake e patate fritte, rappresentati a grandezza inverosimile sul pannello luminoso alle spalle dei cassieri.

Mai più ho assaporato un cibo sì divino, capace di farti viaggiare nel tempo e nello spazio – nell’attimo in cui intingevo le patatine nella salsa ketchup mi sentivo davvero Arthur Fonzarelli giovane; una robusta suzione di milk shake, due rutti inverecondi, ed eccomi camionista giovane uscito da un romanzo di Steinbeck sulla Grande depressione.

Purtroppo questo fast food, che aveva come insegna un’arcuata M gialla in campo rosso, sorgeva a Parigi, su boulevard Saint-Michel: al termine di quella vacanza insieme alla mia famiglia dovetti salutare, oltre alla Tour Eiffel, anche le straordinarie pietanze di Ronald McDonald, viatico per sensazioni estreme d’immedesimazione.

Enorme fu la sorpresa nello scoprire, al ritorno in patria, che esistevano porte magiche di quel tipo anche da noi.

A Milano, giuravano le mie cugine, c’era un posto così, chiamato Wendy. Un altro, centralissimo, aveva nome Burghy: lo infestavano mocciosi della Milano-bene che giocavano ai teddy boys, ma con uno stile tutto nuovo, particolari vestiti costosi (per rubare un piumino Moncler non si esitava a mostrare la lama) e una specialissima lingua di loro invenzione.

Nel giro di poco i paninari arrivarono anche a Bologna, Firenze, Roma.

«Fighetti fascisti figli della pubblicità» me li presentò, con cartesiana capacità d’analisi, mio padre.

Io li odiai da subito, ché si frapponevano fra me e il sogno di diventare il nuovo Fonzie: con quei tangheri abbronzati in giro, non sarebbe stato semplice farsi incoronare – a dieci anni ancora da compiere – il re del fast food.

E se non potevo esserne il re, né installare il mio ufficio nei bagni, cosa cavolo ci andavo a fare?

A guardare i galli di dio mano nella mano con le loro sfitinzie?

La televisione, già allora, leniva le malinconie e insegnava a vivere nel modo particolare che hanno i corsi solo teorici: per seguirli dovevi stare seduto, e sottrarti alle pratiche della vita reale.

Come potessimo essere, al contempo, sinceri democratici eredi della Resistenza e una banda di pazzi fanatici per le stelle e strisce, è il particolare mistero della vita quotidiana a Bologna negli anni Ottanta.

Un simile gioco di contrappesi si aveva solo nelle regioni rosse: altrove il verbo di Washington non conosceva altri freni che non fossero la tradizione cattolica, o una generica consapevolezza nazionale, che nel nostro paese si potrebbe dire diffusa a macchia di leopardo, e talora venata di nostalgie littorie: la Sinistra l’ha sempre temuta, al punto di considerare a lungo il tricolore come una bandiera da non esporre troppo, e l’inno di Mameli il fratello appena più presentabile dell’empia Giovinezza.

Difficile, con queste premesse, che un popolo sappia fare argine comune a un’invasione culturale, tanto che i nostri padri – chi incolpando i democristiani, e chi i comunisti – ben se ne guardarono.

Non ovunque andava così, e non serviva essere adulti per capirlo.

Persino quegli antipatici dei francesi, filoamericani al punto di aprire i fast food prima di noi, si dimostravano intransigenti su un punto: erano fierissimi di essere francesi.

I tedeschi – con tutti i disastri che avevano combinato – erano orgogliosi della loro Germania, gli inglesi erano pronti a morire alle Falkland per la regina e l’Union Jack, e noi?

Ci odiavamo troppo, come ai tempi di guelfi e ghibellini, per ammettere che l’Italia intera andava salvata.

Nessuno si girava dall’altra parte – tutti, nella Prima Repubblica, erano ancorati alla propria – ma intanto le radio e le televisioni private, né comuniste né democristiane, si occupavano d’insufflare in maniera scientifica dosi d’America nei nostri tinelli odorosi d’aglio e cipolle.

All’epoca la Rai non era una, né trina: i canali «veri» erano due, la rete ammiraglia affidata alla Dc e il «secondo programma» controllato dai socialisti (Rai Tre, nata nel ’79, sarebbe rimasta un contenitore di informazioni regionali sino all’avvento di Guglielmi).

La concorrenza era tutta interna: l’informazione del Tg1 contro quella del Tg2, Domenica in e Giochi senza frontiere contro L’altra domenica e Mixer, gli ecumenici Pippo Baudo e Mike Bongiorno contro gli eretici Renzo Arbore ed Enzo Tortora. Questi, già volto del primo canale, riammesso in Rai dopo un tempestoso allontanamento per avere osato definire l’Azienda come «un jet supersonico pilotato da un gruppo di boy scout che litigano ai comandi».

Dopo l’esilio, consumato fra carta stampata e tivù private, si era trasformato in un’icona della Rete Due col suo Portobello. Il programma, un «mercato pazzerello dove trovi questo e quello», fu il primo esempio di come la televisione potesse davvero rappresentare l’intera società – e non per farsi beffe delle persone comuni. Da Tortora arrivavano il reduce di Russia e il giovane capellone, la casalinga e la ragazza yè-yè. Qualcuno scriveva alla ricerca di una dolce metà, e il dubbio se il pappagallo che dava il nome alla trasmissione avrebbe finalmente parlato era di quelli gravi, in grado di tenere banco nelle conversazioni fra adulti.

Non ci si stupiva facilmente, in un’epoca in cui accadeva quasi tutto: guerre fra Iran e Iraq, in Afghanistan e in Libano, quindici anni di terrorismo senza colpevoli in Italia, un attentato quasi fatale al papa, il rapimento inspiegabile di una giovane cittadina vaticana, e un ex attore alla presidenza Usa.

Eppure, quando Enzo Tortora venne arrestato di punto in bianco, si restò tutti senza parole.

Poteva una così brava persona, amica del più celebre pennuto della tivù, essere davvero un criminale comune, un camorrista spacciatore di droga, come sostenevano i pentiti che l’accusavano?

Le sue foto nel cortile del carcere fecero il giro d’Italia, e ci si spaccò fra colpevolisti e innocentisti, anche se della colpa non esisteva che una ricostruzione fantasiosa e persecutoria, nient’altro che una frottola architettata da esponenti già in detenzione della Nuova Camorra Organizzata per ottenere uno sconto di pena, e kafkianamente avallata dai pubblici ministeri, forse più eccitati dalla notorietà dell’accusato che dalla ricerca del vero.

Mentre Tortora tentava disperatamente di dimostrare la propria innocenza, ricevendo l’unico appoggio pratico dal Partito radicale, che lo candidò eurodeputato, si fece strada su Rai Due un nuovo tipo di programma, la telerissa.

Abboccaperta, condotto da Gianfranco Funari tanto nelle edizioni originali su Telemontecarlo quanto nelle nuove sul secondo programma nazionale, era impossibile da ignorare: per la prima volta da quando esisteva la tivù in Italia, la gente in trasmissione gridava, gemeva, si mandava a quel paese.

Non sapevamo ancora a cosa, ma ci stavamo preparando.

Nella prima metà degli anni Ottanta l’Italia cominciava a non specchiarsi più solo nella televisione di Stato: nei telecomandi dei nuovi tv color, vero oggetto del piacere per milioni di casalinghe, il quarto pulsante corrispondeva quasi sempre all’emittente della Mondadori Rete Quattro, e il tasto successivo a Canale 5, proprietà di un costruttore del Nord – «quello di Milano 2» –, che mandava in onda un sacco di telefilm.

Non le distinguevi ancora bene una dall’altra, le varie emittenti: non era chiaro, ad esempio, che TV Elefante o EuroTv sarebbero state destinate a una sorte meno gloriosa della neonata Italia Uno, di proprietà Rusconi.

Ci avevano spiegato che la tivù andava guardata al massimo mezz’ora al giorno, ma i primi a cadere furono gli adulti, che presero a parlare dei personaggi di Dallas e Dinasty come di gente reale: li sentivi discutere di cos’aveva fatto «la» Pamela e cos’aveva detto Bobby, che non era un cane, ma il fratello dello stronzo e carismatico J.R.

Come stupirsi che i più piccoli, con genitori del genere, reclamassero l’esposizione pomeridiana ai raggi-B di Paolo Bonolis e del suo Bim Bum Bam?