Tra il troppo serio e il troppo faceto

«In mezzo, volendo e potendo, ci sarebbe la serietà quella normale»

Svegliarsi e dare un’occhiata alle notizie di solito non è il massimo, per l’umore. Ma il mio risveglio domenicale è stato tra i più allegri degli ultimi anni per merito di Massimo Boldi (anziano comico del secolo scorso: per i più giovani, consultare Wikipedia) e della Fondazione Milano Cortina. Ringrazio entrambi dal profondo del cuore, per almeno tre o quattro minuti mi sono dimenticato dei dolori del mondo e ho pensato che vivere in questo paese dispensa, alla fin fine, da pensieri troppo gravosi. E per prima cosa, questa settimana, voglio rendervi partecipi di questo breve interludio di allegria.

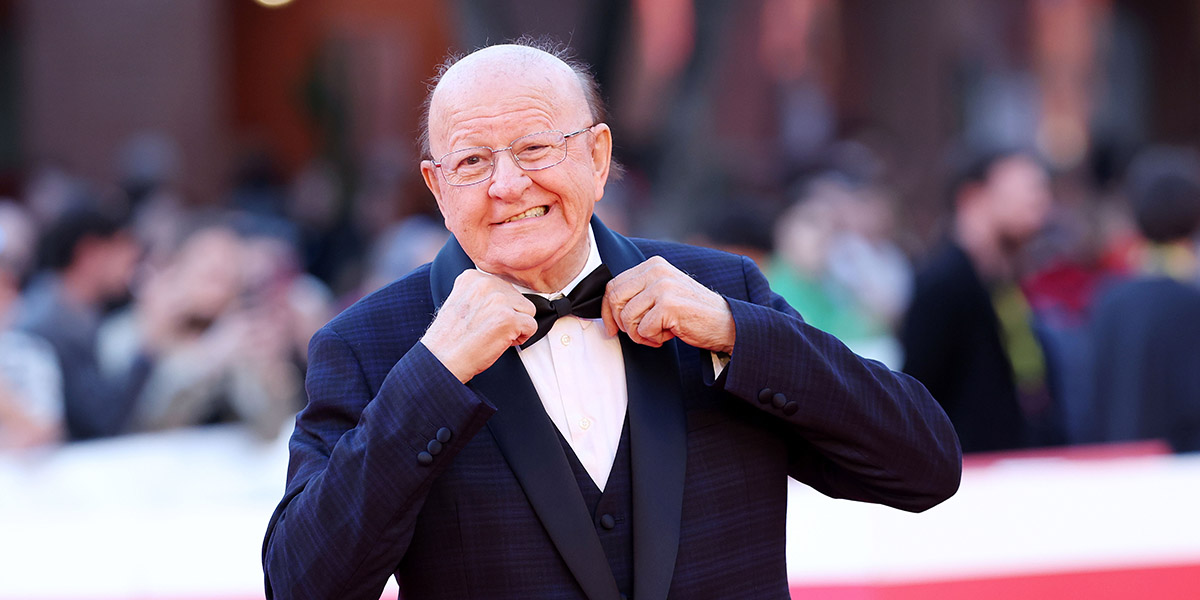

La notizia forse già la sapete. Ma vale la pena riesaminarla in tutto il suo splendore. Massimo Boldi — comico ottantenne, con Umberto Smaila e Jerry Calà tra i grandi interpreti della spensieratezza un poco ebete, ma schietta, degli anni Ottanta, vanziniano e berlusconiano — era previsto, per ragioni inspiegabili, tra i tedofori delle Olimpiadi Invernali.

Purtroppo questa significativa pagina della lunga storia olimpica non potrà avere luogo. In una intervista al Fatto Quotidiano Boldi dichiara: «Non ho mai mosso un muscolo. Ma di alcune discipline sono un campione: la figa e gli aperitivi». La frase ha un suo spessore, diciamo, di documentazione storico-culturale: è molto anni Ottanta, sembra uscita da un film dei Vanzina o da una chiacchierata di Berlusconi con i giornalisti. Quasi tutti i comici, del resto, si sentono in obbligo di dire cose spiritose anche quando non sono scritturati: è un po’ la condanna del “ridi, pagliaccio!”.

Ma la Fondazione Milano Cortina la prende malissimo, e stila un pomposo comunicato nel quale annuncia che Boldi è sospeso dal suo ruolo di tedoforo perché le sue opinioni sono, testuale, «incompatibili con i valori olimpici e con i princìpi che guidano il lavoro del comitato organizzatore».

Dunque, da oggi è ufficiale: figa e aperitivi non solo non sono discipline olimpiche, ma sono proprio «incompatibili con i valori olimpici e con i princìpi eccetera eccetera». Dietro le quinte, possiamo anche immaginare lo sconforto di chi aveva scelto Boldi tra i tedofori: credeva fosse animato dai più fervidi sentimenti di fratellanza universale, cosmopolitismo, un decoubertiniano integerrimo quasi quanto i membri del CIO uno per uno, e invece guarda qui…

Brevissimo commento: in mezzo alla goliardia (Boldi) e alla retorica trombona (Fondazione) c’è tutto quello che manca a questo paese. O siamo troppo poco seri, o siamo seri in modo impettito e retorico. O ridanciani, anche quando sarebbe meglio di no, o lugubri, anche quando non è il caso. In mezzo, volendo e potendo, ci sarebbe la serietà quella normale. Ma sarebbe un discorso troppo serio da fare. Concedetemi e concedetevi una breve vacanza.

*****

Il mio resoconto omanita della scorsa settimana, nel quale riferivo di un popolo giovane, accogliente e sorridente, in un paese nel quale quasi tutto è nuovo e carico di energia, aveva un sottotesto forse non del tutto chiaro neppure a me. Una delle vostre lettere mi aiuta a metterlo a fuoco, portandolo “in chiaro”, questo sottotesto. Eccola.

“Sono reduce da un viaggio in Marocco e mi sono ritrovato molto nel tuo racconto sull’Oman. Ho scritto in un messaggio a un amico: se nel Pil venisse computato anche il buonumore il Marocco sarebbe l’economia traino del mondo. Anche loro sono islamici molto à la carte (un po’ come noi italiani col cattolicesimo), vivono l’ospitalità con la naturalezza delle abitudini ataviche, sono belli e giovani, adorano i gatti. Abbiamo incontrato delle guide fantastiche, tutte entusiaste del loro lavoro e innamorate del loro Paese. “Italiani? Di dove? Ho un cugino a Milano, un fratello a Palermo…”

Ogni persona incontrata era un inizio di chiacchierata. Ho percepito la distanza dalla nostra Italia incupita e vecchia. Siamo vecchi e l’allegria non è una caratteristica dei vecchi. L’ho subito sentito all’aeroporto per tornare, pieno di italiani. I miei muscoli facciali che si erano allenati a sorridere continuamente (anche solo per declinare l’offerta dell’ennesimo venditore di spezie o di tappeti) sono tornati a rilassarsi nella smorfia stressata e disgustata che assumiamo sempre. Imbruttiti, direbbe qualcuno.

Ecco, viaggiare serve a farci ricordare che benessere economico e allegria, buonumore, serenità (non mi spingo a parlare di felicità, categoria insondabile in se stessi, figurarsi negli altri) non coincidono. E che la gioventù, i ragazzi, i bambini, sono un capitale a cui stiamo rinunciando – smettendo di far figli e chiudendo le frontiere – con troppa leggerezza, senza pensare che stiamo firmando la nostra condanna di società futura”.

Silvano Rubino

Ecco: anche io, in Oman, avevo «percepito la distanza con la nostra Italia incupita e vecchia». La mail di Silvano mi aiuta a dirlo più decisamente, e più in esteso. Ogni volta che si mette il naso fuori dall’Italia, specie nei paesi extraeuropei, viene da fare un raffronto, non consolante, tra l’umore di arrivo e quello di partenza. La cortesia omanita, per esempio, spiccava non solo in quanto tale, ma anche perché raffrontata con la scortesia appena lasciata alle spalle.

L’addetto ai controlli dei bagagli a Malpensa che, sollevando con due dita una giacca o non so cosa, grida seccatissimo “di chi è ‘sta roba?”, andrebbe per esempio avviato a un breve corso di perfezionamento professionale, anche di un solo quarto d’ora, nel quale qualcuno gli spieghi che i passeggeri sono clienti, non galeotti costretti ai remi; ed è buona regola trattare con rispetto le persone e i loro beni (compresi i galeotti sulle triremi).

Il controllo all’imbarco, senza cintura nei pantaloni e con il timore che basti una forcina per capelli o una monetina a fare scattare l’allarme, è un momento di piccolo disagio, basta un sorriso o una parola cortese per renderlo meno sgradevole e più facile.

Si sa che questi discorsi molto generici lasciano sempre il tempo che trovano, ci sono sicuramente anche italiani cortesissimi e omaniti rabbuiati. Ma che il “mood”, qui in Italia, sia tutt’altro che radioso, credo sia mediamente vero, e purtroppo riscontrabile quotidianamente: e non c’è dubbio che la macro-ragione individuata, tra le tante, da Silvano – siamo un paese vecchio – abbia una sua oggettiva evidenza.

Non è, sia ben chiaro, solo una questione anagrafica. Con “vecchio” intendo un sentimento di fine corsa che coinvolge tutti e tutto, persone e cose. Anche molti giovani, che hanno l’impressione di vivere in un paese poco incline al futuro e tutto sommato atterrito dal presente. E però la questione anagrafica, nella sua bruta contabilità delle stagioni trascorse e delle attese di vita ancora da vivere, ha un peso evidente. E ci impone di ragionare, prima di tutto, su un invecchiamento che è biologico prima che politico o culturale o psicologico.

Mi limito a due piccole chiose. Certamente non risolutive, ma forse indicative. E volonterose.

La prima: la maniera più evidente e più logica per svecchiare l’Italia e gli italiani sarebbe riconsiderare in maniera radicale, coraggiosa e concreta l’iniezione di giovinezza che arriva dall’immigrazione. Nella scuolina di paese più vicina a casa mia, e in quella dove fa la sua scuola d’infanzia mio nipote Carlo, il rapporto tra figli di italiani e figli di immigrati ormai è uno a uno. Non ci fossero i bambini “non autoctoni”, le scuole primarie e materne chiuderebbero.

Tralascio le ovvietà del caso sull’accoglienza (devono essere offerti diritti in cambio di doveri; deve esserci una proporzionalità diretta tra ciò che si riceve e ciò che si dà in cambio: che altro?). Non tralascio, invece, di considerare che l’idea – classicamente razzista – di una italianità “etnica” è molto più corrente, nonostante l’evidenza, di quanto si potrebbe sperare.

Lo è per il governo di destra e lo è in una parte ancora estesa della mentalità comune. Beh, bisogna ripetere, ogni volta che occorre, che non si è italiani “per razza”. Lo si è per cittadinanza. Italiano è chi l’italiano fa. Bambine e bambini che crescono e studiano qui, essendo i loro genitori arrivati da fuori, sono nostri figli e sono il nostro futuro. Se non siamo capaci di accoglierli ed educarli, la mancanza è tutta nostra.

Seconda chiosa: noi “vecchi” abbiamo una specie di obbligo morale, che è invecchiare senza inacidire e, potendo, senza impicciare. Cercare una stagionatura serena, e per quanto possibile utile agli altri. Non serve simulare un dinamismo e una prestanza che sono solo della giovinezza. Serve mettere in campo gentilezza, misura, tolleranza, voglia di continuare a capire anche le tante cose che non abbiamo capito.

Con uno sforzo di memoria, e restando nel mio campo di esperienze, ricordo pochi vecchi che non parlassero “da vecchio”: Vittorio Foa e Giovanni Berlinguer sono i primi che mi vengono in mente. Pieni di fiducia, aperti al futuro e dunque – di conseguenza – sorridenti sempre. I vecchi ingombrano, a meno che non trovino la modalità – è consigliabile una modalità elegante, dunque non la modalità Boldi – di rendere piacevole e sorprendente la loro presenza.

Dal campionario del più grande “intervistatore di vecchi” del paese, che è Antonio Gnoli, traggo due riflessioni. Una, decisiva, è della scrittrice Marina Jarre: «L’Italia è un paese che non sa invecchiare e per questo non trova le forze per ringiovanire». L’altra è di Paolo Poli, uno dei massimi uomini di teatro del Novecento italiano, ed è al servizio della prima, cioè indica nel senso dell’umorismo una delle possibili scappatoie alla grevità della vecchiaia: «Ormai mi trattano come una vecchia signora. Tutti mi mandano fiori, e mai nessuno un fioraio».

*****

Lunedì mattina. Risalgo a Milano dopo la “festa” romana all’Auditorium per i cinquant’anni di Repubblica. Come è andata? Bene: nel senso che dopo tanti anni ci si vuole bene. Un giornale diventa una comunità, con esperienze e memorie comuni che la cementano. E i suoi lettori – quasi tutti con i capelli bianchi – se ne sentono parte.

Il Post è giovane, molti dei suoi lettori anche, qui invece si parla di una storia che affonda nel dopoguerra, nel Mondo di Pannunzio, nell’Espresso di Arrigo Benedetti, nell’entourage di Adriano Olivetti, nel dinamismo imprenditoriale ed editoriale di un’Italia allora nuova di zecca, febbrile, ambiziosa.

Il discorso rientrerebbe direttamente nelle precedenti considerazioni su come e quanto questo paese è invecchiato: erano davvero del secolo scorso le immagini di Scalfari giovane, e Corrado Augias più giovane di lui. Io l’ho buttata sul satirico, ho parlato dell’algoritmo che propone ai lettori soprattutto dentiere e montascale, gli intoppi e le ansie del presente sembrano fatte apposta per ridere (anche) di noi stessi. Ci siamo anche divertiti, alla fine.

Banalmente: il tempo passa, bisogna saper passare assieme a lui e non è facile. Poi bisogna anche essere capaci di pensare ad altro, lasciarsi vivere, godersi l’attimo. Cambiare, perfino cambiare: quel poco che basta per non stufarsi di se stessi.

Appena tornerò tra i miei alberi e i miei cani mi sentirò – come sempre – un ragazzo. E poi il mio vicino di casa mi ha detto che nel weekend è prevista neve. Non vedo l’ora. Accenderò tutte le stufe a legna di casa e guarderò dalla finestra il mondo che si imbianca. Prometto che il prossimo Ok Boomer! sprizzerà energia e ottimismo. In alto i cuori!

Ps – Ho telefonato a Corrado Formigli, faceva scalo a Reykjavik diretto in Groenlandia. Aveva l’influenza, aveva la febbre e non è più un ragazzino. Ma mi è sembrato contento come un bambino di fare il giornalista, di viaggiare, di conoscere posti e persone. Me lo vedo in mezzo alla neve che parla con gli Inuit.