Il ministro e i disperati

Una decina di anni fa durante un viaggio in Albania fui avvicinato da un vecchio cantante. Era vestito come Elvis Presley, con il ciuffo bianco cotonato, una giacca di jeans con i ricami western e gli stivali a punta. Mi disse di chiamarsi Sherif Merdani e mi raccontò di essere stato condannato per «propaganda borghese e occidentale» a 16 anni di lavori forzati, che aveva scontato nel campo di lavoro della miniera di zolfo di Spaç, in montagna. La sua unica colpa era stata avere cantato nel 1973, in un festival trasmesso in tv, una canzone di Gianni Morandi. «Ma preferivo Tom Jones», mi disse sorridendo.

Sherif Merdani mi indicò anche il vecchio stadio di Tirana, che Mussolini aveva fatto costruire riproducendo la forma della lama di un fascio littorio, e mi spiegò che la rivoluzione per lui e per tutti gli albanesi era cominciata nel 1989, quando Al Bano e Romina, invitati dal regime morente in un estremo tentativo di modernizzarsi, cantarono Libertà in quello stadio. «Voi non potete capire», mi disse commuovendosi, «che cosa significò per noi quel concerto. Fu come una finestra aperta che diceva che il mondo era più grande». Sul momento mi sembrò strano e perfino inelegante che l’ideale della libertà potesse incarnarsi in Al Bano e Romina (con tutto il rispetto) ma poi ci ripensai e alla fine capii che la libertà non ha niente di snob, non è fatta soltanto di principi, costituzioni e proclami, ma anche di cose concrete, come il cibo, i vestiti e la musica.

La storia di Sherif Merdani mi è tornata in mente ascoltando le parole quanto meno imbarazzanti pronunciate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dopo il naufragio di Cutro in cui sono morte almeno 67 persone. Ma ci ho pensato anche leggendo le risposte e seguendo le polemiche che ne sono seguite. Mi sembra, cioè, che il ministro e molti di quelli che lo accusano condividano un’idea sbagliata: quella secondo cui a fare da discrimine in tema di migrazione, a decidere tra la colpa e l’innocenza di chi parte, siano la fame, la guerra e la disperazione, come se fossero misurabili, come se potesse esistere un punto oltre il quale o al di sotto del quale la decisione di mettersi in viaggio diventa irresponsabile o necessaria. In che modo chi è stato stuprato e torturato in Libia o fugge da un Paese in guerra o in carestia sarebbe moralmente più giustificato di chi decide di migrare soltanto per migliorare la propria condizione, quella dei propri figli e di chi rimane a casa? In che modo il cadavere di un bambino annegato può essere giudicato in base alla situazione da cui i suoi genitori cercavano di portarlo via? Accettare che la disperazione possa essere il criterio in base a cui giudicare le buone ragioni dei migranti ha indotto tutti a concentrarsi in modo un po’ osceno sul luogo di partenza dei morti, per stabilirne la colpa, quasi che i naufraghi partiti dalla Siria, dall’Afghanistan o dalla Libia possano essere considerati più innocenti di quelli provenienti dalla Tunisia o dal Marocco.

E infatti la frase di Piantedosi che ha creato più scandalo è questa: “La disperazione non può mai giustificare viaggi che mettono in pericolo la vita dei propri figli”. Il ministro ha anche aggiunto con sicurezza, come se fosse davvero possibile mettersi nella pelle degli altri, che lui se fosse disperato non partirebbe mai: “perché sono stato educato alla responsabilità di non chiedermi cosa devo chiedere io al luogo in cui vivo ma cosa posso fare io per il Paese in cui vivo per il riscatto dello stesso”. È una dichiarazione che, oltre a rivelare una fiducia implicita nella propria superiorità culturale (citando John Fitzgerald Kennedy), esprime la coerente visione del mondo di un nazionalista, di un uomo per cui il riscatto degli individui coincide con quello delle Nazioni in cui sono nati. Il mondo che emerge dalle parole di Piantedosi è fatto di un dentro e di un fuori, e l’umanità divisa tra noi e gli altri. Il ministro dell’Interno, cioè, sembra interpretare il proprio ruolo alla lettera: piantonare l’interno, i confini, per difendere chi è dentro da chi è fuori.

Seguendo questa visione del mondo la soluzione diventa semplicissima, almeno a livello teorico e politico: rafforzare i confini impedendo di partire a chi può minacciarli o anche semplicemente raggiungerli. Per questo all’inizio del suo intervento il ministro ha negato che ci sia “il diritto e il dovere di partire”. Subito dopo, adottando una schema di governo ormai collaudato che punta sull’evocazione dei nemici della Patria, ha ribadito: “Il tema è le partenze. Quando c’è questa vocazione alle partenze, sostenuta da un coro generale di consenso, come se la soluzione di questo fenomeno epocale delle migrazioni si risolva incoraggiando tutti a venire anche in condizioni drammatiche tragiche come quelle che si sono verificate”. Per Piantedosi, dunque, a causare i naufragi sarebbe il “coro” irresponsabile della sinistra buonista e delle Ong che incoraggiano i migranti a partire anche quando non ci siano le condizioni per farlo e quando non siano abbastanza disperati.

Dalla parte opposta gli si ribatte con ottime ragioni che nessuno ha provato la minima correlazione tra partenze e presenza di navi, ma si insiste anche sulla reale disperazione di chi parte. Credo che sia il riflesso di un senso di colpa cattolico radicato sia a destra che a sinistra, ma a me pare profondamente sbagliato pensare che la disperazione sia sempre la causa scatenante della migrazione. E questo non perché chi parte non sia quasi sempre povero o disperato, ma perché questo non basta, anzi, rischia di raccontare la migrazione soltanto come un problema e che costringe a scegliere se vedere sé stessi come pietosi oppure come spietati, ma realisti. Ma soprattutto questa idea impedisce di concentrarsi su quella che mi sembra la vera questione e il vero scandalo: la nostra è la prima epoca della storia in cui ai poveri è vietato viaggiare per cercare fortuna. Forse anche il ministro conosce le fiabe, e probabilmente le conosce quell’altro che non perde occasione per ricordare al mondo di essere “papà”: non lo vedono che sono piene di poveri che partono da casa per trovare condizioni di vita migliori?

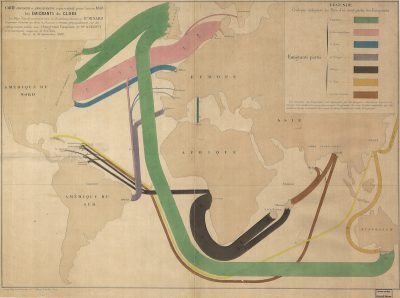

È impossibile stabilire in quale misura i 20 mila albanesi che l’8 agosto 1991 arrivarono a Bari sulla nave mercantile Vlora fossero disperati. Erano poveri, certamente, molto più degli italiani. E venivano da decenni di oppressione comunista. Ma se si imbarcarono su quella nave, in quelle condizioni, in così tanti, è perché desideravano una vita migliore: volevano diventare più ricchi, fare studiare i loro figli, mandare soldi a casa, ascoltare Al Bano e Romina quando ne avevano voglia e poter cantare le canzoni che amavano senza essere mandati in una miniera di zolfo, avere una casa riscaldata e comprarsi cose belle, macchine, anche vestiti, scarpe. Volevano partecipare un po’ alla felicità promessa dall’Occidente, che per loro coincideva con quella che vedevano messa in scena ogni giorno sui canali della televisione italiana. In che misura erano disperati i migranti italiani che a inizio Novecento andarono in Argentina, negli Stati Uniti, in Australia? Quanto erano disperati, e non semplicemente poveri, i migranti raffigurati da Charles Mainard, forse il più grande cartografo di ogni tempo, nella sua Carte figurative et approximative représentant pour l’année 1858 les émigrants du globe?

Al ministro Piantedosi e ai suoi colleghi e ai partiti di governo bisognerebbe ricordare che erano migranti anche i circa 100.000 berlinesi della RDT che rischiarono la vita per raggiungere la Germania Ovest e i 140, almeno, che per questo furono fucilati. Quello che voglio dire è che, per fortuna, non si fugge soltanto da, si parte anche per. Che a muovere le persone nel corso della storia non mai è stata soltanto la paura, ma anche e sempre la promessa di una felicità futura, una promessa che è il nucleo dell’ideologia occidentale (e non il messaggio delle Ong come vorrebbe Piantedosi). L’idea secondo cui ogni essere umano, indipendentemente dalle sue condizioni di partenza o dal posto in cui è nato, abbia il diritto di provare a migliorare la propria vita e quella dei figli è l’unica possibile legittimità morale del capitalismo, e lo rimane anche se è stata sempre tradita. Per questo nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti c’è il diritto alla felicità: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness”. (“Noi teniamo per certo che queste verità siano di per sé stesse evidenti: che tutti gli uomini sono creati eguali, che essi sono dotati dal loro Creatore di certi Diritti inalienabili, che tra questi vi siano la Vita, la Libertà e il Perseguimento della Felicità”). Questa promessa e questo diritto non possono essere recintati dentro i confini e non possono dipendere da un passaporto, altrimenti svaniscono. È qui che il nazionalismo entra in conflitto con l’ideologia profonda del capitalismo, e diventa ipocrisia ed egoismo, pavida difesa del proprio territorio perché ci si sente inadeguati a competere. Ed è anche su questo che dovrebbe insistere chi avversa l’attuale governo. La causa delle migrazioni non è soltanto la disperazione, è anche la speranza. Per fortuna.