La mia vita sui treni

«Chi viaggia su rotaie in questo paese si muove nello spazio quasi metafisico dell’incontro tra l’imprevisto e la sua prevedibilità. Se sei fortunato e hai più di sessanta minuti di ritardo, puoi chiedere un rimborso che arriva sotto forma di voucher buono per l’acquisto di un biglietto per un altro treno, che probabilmente arriverà in ritardo, facendoti maturare un altro buono»

Chiunque abbia l’abitudine o la necessità di viaggiare molto in treno sa che per salire a bordo oltre al biglietto serve una buona dose di ironia. Cioè di quella capacità di mettere tra noi e quel che ci capita una distanza sufficiente a potere almeno provare a sorridere degli imprevisti. Non è facilissimo, l’ironia – come il coraggio della più abusata delle citazioni manzoniane – se non ce l’hai non puoi mica dartela. E quanta ce n’è voluta per leggere – sorridendo invece che smadonnando – il titolo della copertina del numero di gennaio de Le Frecce, il giornale di Trenitalia, su cui campeggiano Toni Servillo e il titolo “Il tempo dell’attesa”. In un fulmineo uno-due, torna alla mente la domanda tormentone de La grazia di Paolo Sorrentino: «Di chi sono i nostri giorni?» che finalmente ha una risposta: di Trenitalia.

Ecco, i treni servono a questo, ad allenarsi a un approccio ironico all’assurdo, all’intoppo inatteso (sia mai torni utile anche in caso di disgrazia), facendo lo sforzo di surfare sulla gamma di reazioni istintive che determina nell’umano medio: fastidio, ira, rancore.

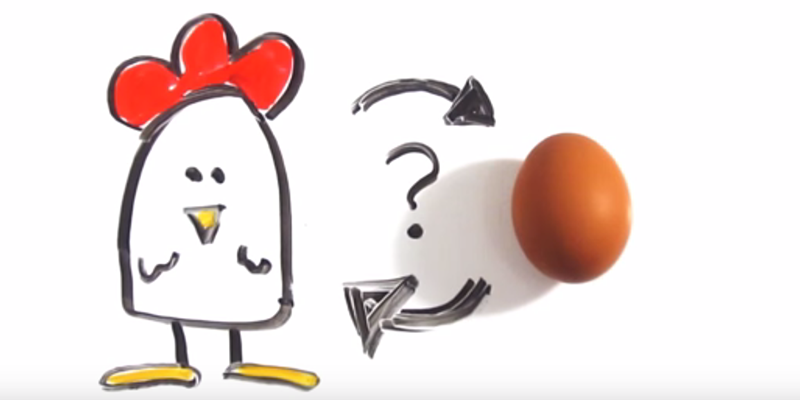

Chi viaggia in treno in questo paese ha un vantaggio, perché lo spazio tra banchina e rotaie è quello quasi metafisico dell’incontro tra l’imprevisto e la sua prevedibilità. Lo sai da prima di comprare il biglietto che sarà difficile vada tutto liscio, che il treno faccia davvero il treno e cioè parta all’ora X e arrivi a quella Y, dopo un tot di fermate predefinite.

Per i più duri di comprendonio, Trenitalia ha scelto “Disco Inferno” come colonna sonora della sua campagna pubblicitaria televisiva; sarò in malafede io, ma a pare un «poi non dite che non vi avevamo avvertiti». Vuoi mettere la tenerezza dell’ambizioso “Don’t Stop Me Now” scelto da Italo? Questo per dire che se sali a bordo lo sai già come probabilmente andrà a finire, anche se non sai ancora esattamente perché. Nella sospensione tra certezza dell’imprevisto e incertezza sulla sua natura alla fine impari a viverci, e a trasformare quello che ruota attorno a ogni viaggio in un’occasione di conoscenza e crescita personale (si sente l’Oṃ che recito mentre lo scrivo?).

Sembra un discorso campato in aria ed è invece estremamente pragmatico. Vi faccio pure degli esempi, ma prima forse dovrei descriverla, questa scuola di vita su rotaie, raccontarne le regole scritte e non. Provo a fare un quadro, benché non possa che essere parziale e soggettivo.

Dunque, quando finalmente riesci a partire sai che in qualsiasi momento potresti fermarti: «per controllo tecnico alla linea aerea», perché si «aspetta l’autorizzazione» (cioè siamo partiti senza?), per «presenza sui binari di animali», per «presenza di persone non autorizzate sui binari » (ma perché, ci sono persone che invece sono autorizzate a stare sui binari mentre passano i treni?); «indebita presenza di estranei sui binari» (se invece fossero stati conosciuti gli saremmo passati sopra per evitare ritardi?). Forse si spera che la confusione sulle cause faccia premio sull’incazzatura per il ritardo.

L’imprevisto è così frequente che quando tutto va liscio è un problema. Dopo qualche migliaio di treni presi pendolarando negli ultimi vent’anni tra Milano e Roma (e tra queste e decine di altre città), ho elaborato questa teoria: nel compilare gli orari ferroviari, i gestori ritoccano per eccesso i tempi di percorrenza reali, per provare ad ammortizzare ritardi che danno per scontati.

E così se, per un fortuito caso, il treno parte in orario, viaggia sereno e arriva in anticipo nei pressi della stazione di destinazione, è costretto a fermarsi, che mica entri ed esci dalle stazioni quando vuoi. E tu sei lì, dal finestrino vedi già il tornello in fondo al tunnel, ma devi comunque aspettare. Nel frattempo, però, sul treno ti annunciano che siamo arrivati «in anticipo» alla stazione di. Un eccesso di zelo o una formalizzazione utile per le statistiche sui ritardi, vai a sapere. Il risultato non cambia: se prendi un treno devi allenarti ad aspettare anche quando se sei già arrivato. Rileggete: non sembra un insegnamento zen?

È come se la prima delle leggi non scritte fosse che è necessario che tu scenda a destinazione portando via con te un motivo di fastidio persino se è andato tutto liscio. Persino se stavolta il tuo treno non è dovuto tornare indietro (celo); la tua carrozza non è stata evacuata perché si è riempita di un fumo di cui peraltro nessuno ti svela la provenienza (celo); il convoglio non si è fermato perché è vecchio e la salita per Frascati non riesce più a farla (celo); l’aria condizionata ha funzionato (celo) e persino la presa della corrente (celo); non ti hanno trasbordato su un altro treno in una stazione di fortuna in mezzo al nulla padano (celo); hai incontrato a bordo l’uomo della tua vita (manca).

Persino se, in piena pandemia da Covid-19, il fantomatico «tracciamento degli infetti» ideato per provare a contenere il contagio ha funzionato. Nel mio caso è andata così: fine luglio 2020; dopo mesi di lockdown imposto e un surplus di prudenziale e ipocondriaca reclusione autoinflitta, decido di accettare un invito a InOnda, ai tempi condotta dal socio Luca Telese e David Parenzo. Quindi prendo coraggio e mi riapproprio del familiare tragitto casa-metropolitana-Stazione Centrale-treno-Stazione Termini-Taxi-studi di La7. E, dopo la puntata, ritorno sui miei passi, pardon, sulle mie rotaie, verso Milano. Tutto liscio. Non solo: i treni in quei mesi sono vuoti e sfrecciano tra città che lo sono altrettanto. Per dire, nel viaggio di ritorno sono la sola passeggera della carrozza, oltre a un signore che viaggia qualche fila dietro di me.

Tutto così piacevole che decreto ricominciata la mia vita, anche quella sociale. E infatti il giorno dopo invito a cena due cari amici molto anziani. Ci disponiamo sul terrazzo, a distanza, stiamo per aggredire la prima teglia di lasagna post-lockdown quando squilla il telefono. Ministero della Salute. Il gentile signore dall’altro capo della telefonata lavora lì e mi informa che ha avuto il mio numero da La7, cui è arrivato su indicazione di Trenitalia (il mio a/r per Roma lo avevano comprato loro). Mi dice che il signore che ha viaggiato nella mia stessa carrozza è ricoverato in ospedale col Covid e che avendo viaggiato con lui, benché a distanza, devo entrare in quarantena. Metto giù, guardo i miei anziani ospiti e penso: potrei averli infettati, potrei ucciderli. Panico, lasagne nella teglia, saluti frettolosi e inizio di una nuova reclusione.

Non ho sintomi, non ho niente. Sto bene (anche meglio quando, passati tre-quattro giorni, i miei due commensali mi rassicurano che pure loro). Lo dico sempre più meccanicamente anche alla gentile signora della Asl che mi chiama un paio di volte al giorno per chiedermi se ho febbre, se sento i sapori, se è tutto ok. E se sono in casa: no, sì, sì e sì, rispondo.

Lei mi crede, ma la polizia locale – anche loro chiamano, con meno frequenza – evidentemente no. E così dopo l’ennesima telefonata «Signora tutto ok?», «Sì», «Dove si trova?», «E dove? A casa…», «Ok, arrivederci», metto giù e sento suonare il citofono. È la polizia locale che vuole sincerarsi che non abbia mentito e a casa ci sia davvero. Tanta solerzia mi rassicura, ma siccome ho molto tempo da riempire mi ritrovo comunque a fare un livoroso elenco di tutte le occasioni in cui avrei voluto fossero altrettanto solerti e invece.

Dopo una settimana in perfetta salute (quantomeno fisica) provo a trattare: ma veramente devo rimanere qui dentro un’altra settimana nonostante stia benissimo? (Ho sempre amato le domande retoriche). Niente da fare. Mi rassegno. La settimana passa, con lei il Ferragosto in cui – leggo dai giornali – l’Italia prova a riprendersi un po’ di normalità (tentativo fallito, dopo il 15 agosto esplodono cluster di contagi praticamente attorno a ogni discoteca del Paese) e io l’ho passato in casa in una Milano deserta e con una temperatura percepita di seimila gradi. Tutto perché su un treno le cose hanno funzionato.

Quando viaggi in treno scopri anche che il famoso monito che invita a fare attenzione ai desideri perché potrebbero realizzarsi può declinarsi in concretissime rotture di scatole. Passi il tuo tempo ad augurarti che il tuo non sia in ritardo e ti capita di dover imparare che i treni possono non solo non esserlo ma anche partire prima dell’orario che compare sul tuo biglietto.

Quando accade, di solito si viene avvisati con un sms, che però può essere anche lui in ritardo. Io, peraltro, gli sms del gestore dei treni che prendo più di frequente non li leggo neanche più, da quando ho notato che sembrano scritti da uno di quei figli che devono dare una brutta notizia ai genitori, stesso livello di edulcorazione. Tu magari sei su un Frecciarossa che ha accumulato già mezz’ora in più rispetto alla tabella di marcia e l’sms ti comunica che potresti viaggiare con un ritardo di venti minuti. Cose così. Bugie bianche. Le peggiori.

E a proposito di ritardi, una menzione meritano i messaggi sonori che li annunciano a bordo, tutti impostati sull’allusione a una causa esterna, localizzata in uno spazio immaginario e indefinito, comunque lontano a sufficienza dalla responsabilità del gestore: si è in ritardo «per presenza di altro materiale sui binari», per «ritardo al treno precedente», «guasto alla linea», «lavori programmati» (ma se sono programmati perché non me lo hai detto prima della partenza?).

Tempo fa mi ci ero appassionata come a un nuovo genere letterario e ho scoperto che dal 2004 in Trenitalia esiste il MAS, che sta per Manuale Annunci Sonori, un librino che spiega al personale di ogni stazione i criteri per comporli caso per caso. È sul sito di Trenitalia e ci si possono passare ore sopra. Ho scoperto anche quello in vigore oggi è l’aggiornamento del 2018, il 4°MAS (stilato niente meno che con la collaborazione dell’Accademia della Crusca), e già scalpito all’idea di cosa dovranno inventarsi al decimo aggiornamento. Ammesso che per allora l’assonanza con la Decima sarà ancora un problema.

Dopo aver collezionato decine di cose così, ci sta che arrivi (almeno tu) a disporti a un viaggio in treno entrando in una modalità doppia e complementare.

La prima: modalità “cucciolo nella jungla”, quello stato di allerta perenne che ha il pregio di renderti più vigile rispetto a quel che ti succede attorno. Perché ormai sai che ogni cosa può essere il segnale di un accadimento imminente che dovrai elaborare velocemente per portare a destinazione la pelle. O salvare almeno l’umore.

La seconda: modalità “cosa vuole comunicarmi l’Universo?”.

La prima ha il vantaggio di farti sviluppare, anno dopo anno, trucchetti di sopravvivenza sempre più specifici. Per esempio, impari che se sei su un regionale dovrai scegliere un vagone non troppo affollato (se c’è) ma neanche troppo poco (altrimenti sei troppo vulnerabile); metterti vicina ad altre donne ma non troppo lontana da uomini che di rassicurante abbiano almeno l’aria. Dovrai prevedere l’eventualità di addormentarti, quindi sarà meglio che sistemi da subito tutto perché sia difficile da portare via, per evitare di risvegliarti senza borsa, telefono o altro. Negli anni, sono diventata una fenomenale intrecciatrice di tracolle: se qualcuno prova a tirar via un pezzetto del bagaglio, si trascina dietro tutto il resto. A quel punto secondo i miei piani dovrei svegliarmi.

Ancora: se viaggi su tratte che sai essere frequentate da gente che potresti conoscere e che potrebbe quindi coinvolgerti in conversazioni che – ammettiamolo una volta per tutte – a nessuno piace davvero fare in treno, inizi a portare con te mascherina e occhiali da sole, combinato disposto perfetto per non essere riconoscibile, quindi costretta a socializzare.

La seconda modalità ti porta a interpretare tutto quello che succede a bordo come una sorta di I-Ching, un messaggio esistenziale da decrittare. Una volta, dopo aver notato che mentre entravo nella carrozza e prendevo posto era partita la suoneria di un passeggero con De André e «Quei giorni perduti a rincorrere il ventooo», ho passato tutto il viaggio a provare a calcolare quanti dei 365 giorni di un anno trascorro in media chiusa in una carrozza. Arrivata a destinazione avevo concluso che se li avessi spesi diversamente, in questi anni, avrei finalmente preso la seconda laurea che sogno da sempre.

Un’altra volta, nel pieno di uno di quei pantani esistenzialprofessionalsentimentali che puntellano la vita un po’ di tutti noi, mi è capitato un interminabile Milano-Roma con accanto una che raccontava a quella seduta di fronte che aveva mollato tutto, aveva venduto la casa e deciso che avrebbe solo viaggiato finché i soldi non fossero finiti. Solo a quel punto si sarebbe messa a cercare un altro modo per sostentarsi. Ammetto di averla considerata un’ipotesi percorribile per il solo fatto di aver interpretato la presenza della globetrotter in downshifting accanto a me come un segnale che l’Universo ci teneva proprio a recapitarmi. Un po’ me ne vergogno, in effetti.

Sui treni si impara molto, su di sé e sugli altri. Per esempio, che avere le gambe corte non è sempre uno svantaggio, visto lo spazio vitale che il sadico progettista ha previsto per ciascun passeggero. Ma se sei seduta di fronte a uno più alto di te, rimedi una lezione supplementare: gli altri si prendono lo spazio che tu non occupi, anche se quello spazio è tuo. E che quindi lo spazio che ti spetta lo devi difendere, anche se lì per lì non ti serve. Ti servirà. Lezione buona per tutto, dai rapporti di lavoro e amicizia alle relazioni.

Impari anche che si può diventare insensatamente intransigenti su cose di cui in realtà non ci importa nulla. Prendete la carrozza silenzio dei treni ad alta velocità, quelle in cui è obbligatorio parlare solo bisbigliando, silenziare il telefono e smetterla di guardare video su Tik Tok senza auricolari. Nonostante io sia contraria alle chiacchiere de visu e al telefono fatte in treno e corra il rischio di scegliere la banda armata ogni volta che qualcuno videochiama o guarda video senza auricolari, la carrozza silenzio mi irrita.

Quella vetrofania sui finestrini, con l’omino che porta severo l’indice alle labbra per intimarti di non fiatare, la vivo proprio come una inopportuna interferenza con la mia libertà. Però mi capita spesso di doverci viaggiare, nelle carrozze silenzio, perché si sa che la legge di Murphy dà il meglio di sé su rotaia. E quando sono lì, mi trasformo nella sosia di quella vetrofania e mi esibisco in occhiatacce a chiunque risponda al telefono, richieste di abbassare la voce a quelli che si raccontano la vita e altri modi per rendermi simpatica al prossimo. È come se dovessi far scontare agli altri il fastidio che provo io a viaggiare lì.

C’è sicuramente un altro insegnamento zen in tutto questo ma ancora non ho capito bene quale sia. E comunque, carrozza silenzio un piffero: tra annunci in italiano e in inglese, passaggi del personale, del controllore e di gente che «aspetta, aspetta, esco dalla carrozza e ti dico» alla fine è sempre una gran cagnara.

Dai viaggi in treno ti arrivano anche lezioni gratis di fisica, o quasi. Per esempio, capisci finalmente cosa si intenda quando si parla di relatività del tempo: la tratta Roma-Firenze di un treno ad alta velocità dura esattamente quanto quella Firenze-Milano, ma la percepisci lunga almeno il doppio, mai capito perché. Impari anche che cinquanta minuti di ritardo sono pochi. Anzi, troppo pochi, perché i rimborsi (parziali, peraltro) scattano dopo sessanta, indipendentemente dal tempo di percorrenza inizialmente previsto per il tuo viaggio. Cioè se dovevi metterci un’ora e ce ne hai messe due, vale come quando dovevi mettercene tre e ce ne hai messe quattro.

Un aumento del 100% del tempo di percorrenza vale come un aumento del 33%, un raddoppio quanto un allungamento di un terzo. Non ha senso, ma tant’è. Se sei fortunato e il tuo treno ha più di sessanta minuti di ritardo, puoi chiedere un rimborso che arriva sotto forma di voucher buono per l’acquisto di un biglietto per un altro treno, che probabilmente arriverà in ritardo, facendoti maturare un altro buono.

La prima volta che mi è successo ho visualizzato i frattali e mi sono detta che finalmente avevo trovato qualcuno (o meglio qualcosa) che era riuscito a farmeli capire. Ammetto che ero agevolmente arrivata comunque in discrete condizioni a cinquant’anni senza averli capiti, ma comunque, presa dall’entusiasmo, ho postato sui social questa intuizione che faceva di me la prima teorica del nesso tra i corsi e i rimborsi storici d’ispirazione vichiana e la fisica. Non che sognassi per questo il Nobel come Donald, ma neanche mi sarei aspettata che nelle ore successive mi arrivassero un certo numero di lezioni gratuite sulla differenza tra frattali e ricorsività, al termine delle quali ho capitolato: ok, avete ragione voi, la storiella sulle scatole cinesi dei rimborsi spiega la ricorsività e non i frattali; ora però restituitemi alla mia ignoranza.

O agli amici della carrozza bar, la mia ancora di salvezza. Non solo per le piadine, che mi concedo di mangiare solo lì (il ritardo dei treni può essere – anche – un alibi perfetto per infrangere la dieta), ma perché nove volte su dieci ci trovi persone che ti svoltano l’umore. Che magari ti vedono stanca e inversa e ti versano un bicchiere di vino senza che tu glielo abbia chiesto. O chiedono un consiglio su una questione personale come se ti conoscessero da tempo.

Qualche viaggio fa ho aiutato la barista a scegliere quale fosse il tono di verde più adatto al vestito che voleva farsi fare per la festa che intende dare per i suoi cinquant’anni. La sua collega le diceva di lasciarmi stare, perché «li fai tra due anni, cominci ad ammorba’ la gente da mo?», ma lei difendeva quel nostro dialogo complice («Sai quanto ci vuole a scegliere un vestito?»), proseguito finché non me ne sono andata con la mia piadina, sorridendo. E chiedendomi se quell’eccesso di programmazione per la festa non fosse una sorta di malattia professionale che sviluppa chi lavora in treno. Un rapporto alterato col tempo e la progettualità che porta a calcolare ogni cosa, anche un vestito nuovo, in largo anticipo, dando per scontato che ci saranno ritardi, estranei in sartoria, altri materiali sulla gruccia che ritarderanno la consegna del vestito. Per la cronaca, tra i tre verdi tra cui bisognava scegliere (sul fatto che dovesse essere verde non c’erano dubbi: «Una non se lo mette mai, se non lo metti per i 50 anni non lo metti più») alla fine abbiamo votato il verde acqua quasi all’unanimità (cioè io e lei, perché la collega non era convinta). «Però di stoffa leggera leggera, che è più elegante», abbiamo concordato, stavolta tutte e tre.

Disclaimer: quello che avete letto potrebbe sembrarvi un racconto bislacco e sconclusionato. Forse dipende dal fatto che non avete delle rotaie sotto la sedia. Consiglio quindi di salvare l’articolo e riaprirlo al prossimo viaggio. Sono certa che vi sembrerà improvvisamente avere senso.