Come fu raccontato il massacro del Circeo

E perché la reazione a quello che scrissero giornali e intellettuali cambiò la storia del femminismo in Italia

di Giulia Siviero

Tra il 29 e il 30 settembre del 1975, a San Felice Circeo, sul litorale laziale a poco più di 100 chilometri da Roma, Rosaria Lopez e Donatella Colasanti furono seviziate, picchiate e violentate per 30 ore di seguito. Avevano 19 e 17 anni. Una di loro morì, l’altra si salvò fingendosi morta. Furono trovate da un uomo allarmato dai lamenti che provenivano dal bagagliaio di un’auto parcheggiata nel quartiere romano Trieste: le ragazze erano state rinchiuse lì, avvolte in sacchi di plastica. I responsabili vennero subito individuati: tre giovani tra i 19 e i 22 anni, appartenenti a famiglie facoltose del quartiere Parioli, che si definivano fascisti. Solo due di loro, Gianni Guido e Angelo Izzo, finirono in carcere, mentre Andrea Ghira entrò in latitanza e non fu mai trovato.

Il “massacro del Circeo” fu uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti della storia d’Italia degli anni Settanta, e fu anche uno spartiacque nella storia del femminismo e non solo: perché per la prima volta, a fronte di un racconto giornalistico distorto, le femministe riuscirono a imporre l’idea della violenza di genere come qualcosa di quotidiano, strutturale e trasversale; perché quel processo segnò la trasformazione di parte del movimento in associazioni riconosciute che per la prima volta poterono costituirsi parte civile; perché, e sempre per la prima volta, emerse la violenza che le donne vittime di violenza subivano in un secondo momento (e spesso ancora subiscono) nelle aule di tribunale.

Fu infine a partire da quel momento che in Italia nacquero i primi centri antiviolenza autogestiti e che cominciò il lungo percorso per far riconoscere nel codice penale la violenza sessuale come un reato contro la persona e non più come un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume.

La villa della famiglia Ghira dove avvenne il “massacro del Circeo” (Ansa)

Lopez e Colasanti avevano conosciuto i tre ragazzi pochi giorni prima del delitto. Izzo e Guido le avevano invitate a una festa di un loro amico a Lavinio, in provincia di Roma, ma non andarono lì: la vera destinazione era una villa a San Felice Circeo di proprietà della famiglia di Ghira. Appena arrivarono lì, cominciarono le violenze, che sono state raccontate dettagliatamente da Donatella Colasanti nel processo che seguì. Lei si salvò fingendosi morta, Lopez invece venne uccisa.

I fatti del Circeo suscitarono in tutto il paese un turbamento fortissimo e dal primo ottobre del 1975 vennero raccontati tutti i giorni sui giornali con centinaia di articoli, inchieste, editoriali e approfondimenti, contribuendo a portare il tema della violenza sessuale al centro della discussione pubblica.

Come racconta la storica Nadia Maria Filippini, tra gli intellettuali e i giornalisti si imposero fin da subito due principali interpretazioni di quel che accadde: da un lato quella di una crisi morale della società che aveva perduto valori e punti di riferimento e dall’altro quella del disprezzo neofascista per le donne di borgata e, in generale, per la classe operaia e gli studenti di sinistra.

Gli articoli si concentrarono dunque sulla descrizione del quartiere Parioli dove i colpevoli erano cresciuti, sul loro passato da picchiatori fascisti, sui loro precedenti penali e sulla clemenza e l’impunità da parte di polizia e magistratura di cui fino a quel momento avevano goduto per la loro appartenenza a una classe sociale privilegiata. Izzo nel 1974 era già stato condannato per uno stupro commesso insieme a due amici, ma non scontò mai due anni e mezzo di carcere per sospensione condizionale della pena: gli imputati, aveva scritto il magistrato nella sentenza, «sono tutti di ottima famiglia» e «imboccheranno tutti la strada giusta».

Nel libro di Sara Mascherpa Il delitto del Circeo, una storia italiana e nella più recente raccolta di saggi Il massacro del Circeo vengono riportate varie interviste fatte all’epoca agli amici dei tre e ad alcuni abitanti del quartiere Parioli. Dentro si diceva che quegli uomini vedevano in modo differente le parioline, «con le quali ci si sposa», e le ragazze di borgata, «che valgono meno di niente», come disse una studentessa in un articolo intitolato “Ritratto di un quartiere” e pubblicato sul settimanale l’Europeo.

A sua volta, la giornalista Lietta Tornabuoni sul Corriere della Sera del 3 ottobre 1975 descrisse i tre come modello di un’intera generazione di giovani ricchi: superficiali, sprezzanti, pieni di soldi, con genitori indulgenti, occupati «soltanto a cercare il modo per non annoiarsi» attraverso il sesso e la droga.

Corriere della Sera, 3 ottobre 1975

Tra gli altri, anche Italo Calvino ripropose questa visione in un lungo articolo sul Corriere della Sera dell’8 ottobre del 1975 intitolato “Delitto in Europa” in cui citava la «sicurezza di farla franca» di strati sociali «per cui tutto è sempre stato facile». E ancora: «I giornali hanno messo in rilievo che i protagonisti della vicenda appartengono all’ambiente dei picchiatori fascisti: c’era da aspettarselo. È una parte della nostra società in cui il disprezzo per la donna e per le persone di condizione sociale più modesta, la linea di condotta della sopraffazione del più debole e del disprezzo di ogni senso civico passa da una generazione all’altra».

All’articolo di Calvino, a pochi giorni dalla propria morte, rispose polemicamente Pier Paolo Pasolini su Il Mondo il 30 ottobre del 1975. Pasolini disse, rivolgendosi a Calvino, che il modo per comprendere i fatti del Circeo non poteva essere dividere buoni e cattivi in base all’appartenenza sociale. E sostenne che non ci fossero ambiti circoscritti o situazioni straordinarie nelle quali la violenza si scatenava: al contrario, la violenza era da considerare una presenza quotidiana, abituale sia tra i borgatari che tra i borghesi. Le donne continuarono però a non essere nominate come principali bersagli di quella violenza diffusa.

«Ho da ridire sul fatto che tu crei dei capri espiatori, che sono parte della borghesia, Roma, i neofascisti. Tu hai privilegiato i neofascisti pariolini del tuo interesse e della tua indignazione perché sono borghesi (…) Se a fare le stesse cose fossero stati dei “poveri” delle borgate romane, oppure dei “poveri” immigrati a Milano o a Torino, non se ne sarebbe parlato tanto e a quel modo. Per razzismo. Perché i “poveri” delle borgate o i “poveri” immigrati sono considerati delinquenti a priori».

Via via che i giorni passavano i giornali cominciarono poi a definire «pazzi», «mostri» e «folli» Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira. E cominciarono a insinuare che le due ragazze fossero in qualche modo corresponsabili di quel che avevano subìto, colpevoli di avere accettato la compagnia dei loro futuri stupratori e assassini: per ingenuità, nel migliore dei casi, per un’impudente aspirazione di classe, nei peggiori. «Avevano sognato la carriera da fotomodelle, attratte dai miraggi di facili guadagni e della vita brillante», scrisse Il Tempo il 2 ottobre del 1975. Perché «quella leggerezza, quell’imprudenza improvvisa, un pomeriggio di lunedì, che sembra distruggere in un attimo questo ritratto di ragazza saggia? Di quale abbaglio è stata vittima?», scrisse il settimanale L’Espresso il 12 ottobre del 1976 riferendosi a Colasanti.

Il Messaggero, 2 ottobre 1975

Sarebbe stato per evadere da una vita ai margini che Lopez e Colasanti accettarono sfacciatamente l’invito dei tre nella villa e che presero parte a quella che veniva continuamente definita «un’orgia» o «un festino» finito male. Finito male perché, stabilirono alcuni giornali tra cui il Messaggero, furono loro «a resistere ai loro compagni di gita» .

Corriere della Sera, 2 ottobre 1975

Molti giornali si chiesero infine con preoccupazione se la ragazza uccisa fosse vergine o meno, tanto che Dacia Maraini in un articolo dell’11 ottobre del 1975 pubblicato su Paese Sera sollevò il dubbio che se non ci fosse stato «un attentato alla virtù e all’innocenza», non si sarebbe verificata la medesima indignazione da parte dell’opinione pubblica: il fatto stesso di non essere caste e pure avrebbe insomma gettato su di loro, scrisse Maraini, «un pesante discredito».

Tutta questa narrazione si trasferì anche dentro al tribunale dove il processo contro Izzo, Guido e Ghira (in contumacia) iniziò nella primavera del 1976. «Non crediamo che Donatella sia un fiore di virtù. Se le ragazze fossero rimaste accanto al focolare, dove era il loro posto, se non fossero uscite di notte, se non avessero accettato di andare a casa di quei ragazzi, non sarebbe accaduto nulla», disse nella sua arringa finale uno degli avvocati degli imputati, che a loro volta cercarono in ogni modo di ridicolizzare l’accaduto e di mettere in discussione la veridicità della testimonianza di Donatella Colasanti.

Izzo parlò di «una ragazzata», e raccontò, così come i suoi avvocati, che furono le due ragazze ad avere «un atteggiamento provocatorio», che furono loro a insistere per andare al Circeo, a mostrare di gradire «le attenzioni» dei tre, a ricambiare le loro «effusioni», «abbandonandosi a gesti e carezze audaci». Definirono Colasanti una «poco di buono», una «sempliciotta», una «mitomane», mettendola sul banco degli imputati.

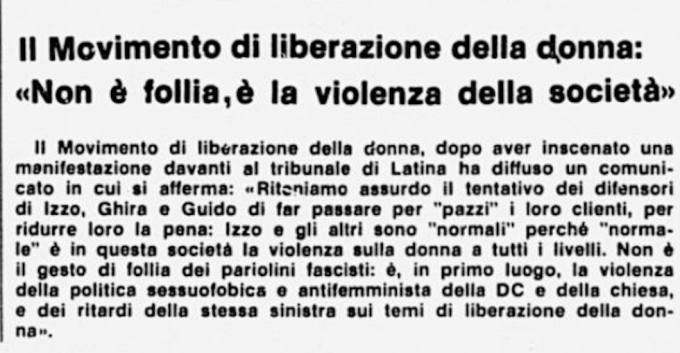

A fronte di tutto questo le femministe reagirono con forza e su più fronti. Durante il processo si presentarono regolarmente in aula, per protestare rumorosamente contro le strategie colpevolizzanti degli avvocati difensori, e per contestare i racconti degli imputati. Fuori organizzarono presidi e manifestazioni a cui parteciparono gruppi di varie città, durante le quali lo slogan principale era: «Guido, Izzo non sono pazzi, sono normali: sono il prodotto dei valori patriarcali».

Lo slogan condensava la narrazione che i movimenti riuscirono a portare al centro del discorso pubblico. Fissarono – ma non una volta per tutte – alcuni punti fondamentali dell’interpretazione femminista della violenza sessuale opponendosi alla violenza che veniva portata avanti in tribunale, alla ricerca giornalistica di un movente altro e alle interpretazioni che tendevano a patologizzare gli imputati.

– Leggi anche: Come non si raccontano i femminicidi

Il Collettivo femminista milanese di via Cherubini scrisse un intervento diventato poi molto importante e pubblicato sul Manifesto nell’ottobre del 1975 dal titolo “La violenza dell’uomo sulla donna è di per sé un fatto politico”. Sostennero che quello che era avvenuto al Circeo fosse una violenza politica non certo per la provenienza sociale degli assassini o per la loro appartenenza ai gruppi fascisti.

Lo stupro, scrissero, «è solo l’aspetto più vistoso di una violenza che le donne subiscono quotidianamente», una violenza che «nasce dal dominio che l’uomo ha consolidato storicamente nei suoi rapporti con la donna», che è dunque trasversale rispetto alle classi, che è quotidiana e strutturale. È la manifestazione «di un rapporto di potere che consente possibilità di esprimersi e affermarsi a un sesso solo». Anche se l’aggressione è quasi sempre compiuta attraverso il sesso, il movente non è affatto sessuale: ha a che fare con il potere e il controllo, non c’entra con l’intimità, ma con la dominazione.

Proprio perché quella violenza non era (e non è) un fatto privato o episodico, cominciarono ad aprire a Roma, come in altre città, i centri antiviolenza autogestiti. Alcuni gruppi si costituirono formalmente in associazioni e vennero ammessi per la prima volta a un processo come parti civili. Da lì in poi venne inoltre avviata una “politica dei processi” con l’obiettivo ultimo di modificare la legge sullo stupro: il codice penale lo considerava un delitto contro la morale, cioè contro la funzione sessuale e riproduttiva della donna all’interno della società, visto come il bene principale da tutelare. Non lo considerava invece un delitto contro la persona e ci si arrivò solo nel 1996, dopo una lunghissima lotta.

Corriere della Sera, 1 luglio 1976

In un altro manifesto scritto collettivamente negli anni del processo del Circeo i movimenti femministi fecero un ulteriore passo nell’analisi: quei fatti, scrissero, avevano provocato «risposte politiche esemplari»: tutti avevano «scaricato le proprie contraddizioni sui fascisti assassini che in quanto fascisti e in quanto assassini» si configuravano «esattamente come tutto il male, permettendo a tutti gli altri di uscire puliti senza sentirsi né coinvolti né complici, e quindi di rimandare per l’ennesima volta il confronto e la presa di coscienza delle proprie responsabilità».

E ancora: «Ogni maschio, di fronte agli episodi di violenza carnale che si sono verificati in questo ultimo periodo, ha di fatto vissuto i pariolini, i violentatori sessuali, gli stupratori come “diversi da me”». Ma quanti uomini possono affermare, proseguivano, di non essere parte di una società «che favorisce lo stupro» e che attraverso la religione, una certa idea di famiglia, lo sfruttamento economico, il controllo dei corpi delle donne e un sistema di educazione sessista e repressivo impone determinati rapporti di potere e gerarchie tra i sessi? «Finché queste strutture persisteranno, noi saremo continuamente violentate», concludevano.

Corriere d’Informazione, 2 luglio 1976

Queste posizioni e quei manifesti trovarono per la prima volta spazio sulla stampa che le stesse femministe definivano “borghese” e che in alcuni casi si trasformò in un’alleata: «Quello che nessuno ha detto» scrisse ad esempio Dacia Maraini su Paese Sera l’11 ottobre del 1975 «è che la violenza sulle donne è un fatto quotidiano, comune, di massa». Lietta Tornabuoni sul Corriere della Sera pubblicò un articolo intitolato “Quando un processo diventa teatro della crudeltà” in cui chiedeva se fosse stato necessario sottoporre Colasanti a una testimonianza così esplicita, trasformando «una seduta processuale in uno psicodramma», vano ed eccessivamente penoso per lei. Il massacro del Circeo fu dunque anche la prima volta che al centro di alcuni discorsi e di alcune narrazioni vennero messe, in modo corretto, le donne vittime di violenza.

Corriere dell’Informazione, 2 luglio 1976