Come il femminicidio è entrato nei codici penali

È iniziato tutto da una parola, e dai paesi dell'America latina

di Giulia Siviero

A marzo, sull’esempio di altre legislazioni e su iniziativa del governo di Giorgia Meloni, è stato presentato un disegno di legge per introdurre nel codice penale il reato di femminicidio. È già stato approvato dal Senato a luglio e non ancora dalla Camera. Fin dal suo annuncio la proposta ha aperto un grande dibattito che si è svolto in modo simile in altri paesi: ha a che fare con l’opportunità stessa di introdurre nell’ordinamento un reato di questo tipo e con la convinzione, per alcuni movimenti femministi, associazioni e centri antiviolenza, che per una lotta efficace alla violenza maschile contro le donne non servano o non siano sufficienti nuove leggi, ma educazione, prevenzione e profonde trasformazioni sociali.

Tra i paesi europei solo Cipro, Malta e Croazia hanno scelto di punire in modo specifico il femminicidio, con leggi approvate tra il 2022 e il 2024. Fuori dall’Europa invece questo reato fa parte dell’ordinamento penale della maggior parte degli stati dell’America latina: sono state quasi sempre iniziative prese al termine di un lungo percorso sociale, che ha attraversato le università e gli ambienti del diritto. E che in quei casi sono partite grazie ai movimenti femministi e alle organizzazioni per la difesa dei diritti umani.

Manifestazione contro il femminicidio, Rio de Janeiro, Brasile, 8 marzo 2024 (AP Photo/Silvia Izquierdo)

Tutto, in un certo senso, ha avuto inizio da una parola. Nel marzo del 1976, al Palais de Congrès di Bruxelles, in Belgio, iniziarono i lavori del Tribunale sui crimini contro le donne, la prima manifestazione politica internazionale di sole donne organizzata da femministe di tutto il mondo: provenivano da una quarantina di paesi europei, nord e sudamericani, africani e mediorientali. Nell’ultima giornata del Tribunale la sociologa statunitense di origine sudafricana Diana E.H. Russell, morta nel 2020, presentò una relazione sugli omicidi coniugali, che nominò per la prima volta, ripescando un termine già presente in alcuni scritti di donne di inizio Novecento, come femicide, cioè “femmicidi”.

Quella parola cominciò a diffondersi qualche anno dopo, quando il 6 dicembre del 1989 Marc Lépine, un giovane studente respinto all’esame di ammissione della facoltà di ingegneria dell’università di Montréal, uccise, qualificandole come «femministe», quattordici studentesse «colpevoli», come scrisse nella lettera che lasciò prima di suicidarsi, di aver sottratto posti che per tradizione erano riservati agli uomini.

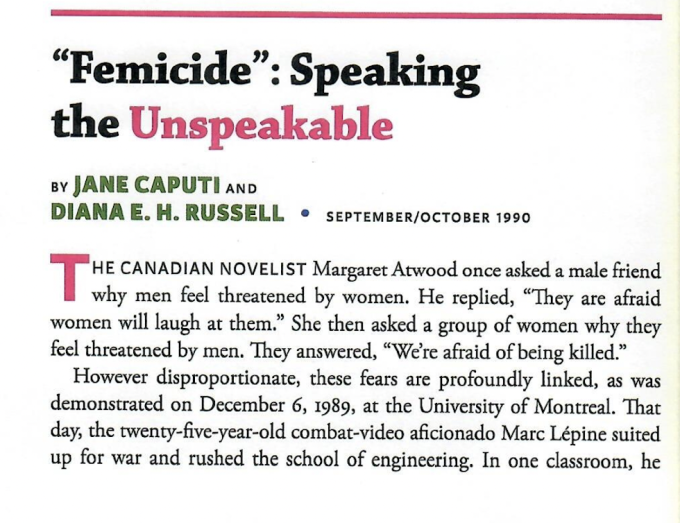

La stampa descrisse l’evento soprattutto come il gesto di un folle criminale, e in risposta a quell’atteggiamento generale Russell scrisse in un articolo (firmato insieme alla ricercatrice femminista Jane Caputi) che quando si verificano dei crimini razzisti nessuno si chiede se i singoli autori siano dei pazzi. Quell’articolo, che poi divenne piuttosto famoso e di riferimento, si intitolava «“Femicide”. Speaking the Unspeakable» (“Femminicidio. Dire l’indicibile”).

L’idea di fondo era che nel caso di un crimine razzista la maggior parte delle persone comprende immediatamente che è motivato da un obiettivo politico, cioè quello di preservare la supremazia bianca: «Allo stesso modo, lo scopo della violenza contro le donne – consapevole o meno – è preservare la supremazia maschile», scrivevano Russell e Caputi. Le due studiose individuarono dunque la natura politica e strutturale dei femmicidi definendoli come le uccisioni delle donne da parte degli uomini «per il fatto di essere donne»: come l’atto finale di una successione di tantissime altre forme di violenza.

L’articolo di Diana E. H. Russell e Jane Caputi pubblicato sul mensile femminista Ms. Magazine nel 1990.

A partire da qui, negli anni Novanta i successivi studi di Russell e di altre avviarono un ampio dibattito sulle cause e sulle conseguenze dei femmicidi: soprattutto in ambito accademico, su alcune riviste, e soprattutto negli Stati Uniti e in paesi come Canada e Regno Unito. E poi ci furono i fatti di Ciudad Juárez, in Messico, che a partire dal dibattito portarono all’approvazione di nuove leggi.

Ciudad Juárez si trova sulla frontiera nord del paese, al confine con il Texas. Qui dalla metà degli anni Novanta e per più di dieci anni centinaia di donne vennero rapite, stuprate e uccise. Erano quasi tutte giovani, facevano le cameriere, le prostitute, lavoravano nei centri massaggi o erano operaie delle maquiladoras, le fabbriche controllate da società straniere che producevano a basso costo prodotti per altri mercati.

Alcune associazioni locali di donne iniziarono a monitorare e a registrare quegli eventi. Su iniziativa di alcune accademiche femministe venne creato un gruppo per approfondire e leggere i dati raccolti: l’analisi concluse che molte delle vittime avevano la pelle scura, vivevano nelle baraccopoli, facevano lavori spesso stigmatizzati, e che le loro uccisioni miravano innanzitutto a profanare e umiliare i loro corpi. «Non era solo il corpo biologico della donna a essere ucciso, ma anche ciò che la costruzione culturale del suo corpo rappresentava», disse la sociologa messicana Julia Estela Monárrez Fragoso, precisando che si trattava di donne che «deviavano dalla norma della femminilità».

In quello stesso contesto all’inizio del Duemila un caso tra i molti, noto come “Campo Algodonero” (che significa “campo di cotone”), ebbe un impatto differente. Riguardava il ritrovamento in un campo di cotone dei corpi di tre giovani donne, due delle quali minorenni, con segni di violenza e tortura. Fu solo a quel punto che il governo messicano istituì una commissione parlamentare, la Comisión Especial de Femicidio, che nel 2007 presentò il caso di Campo Algodonero alla Corte interamericana dei diritti umani, il tribunale internazionale della regione.

Il processo si svolse nel 2009 e si concluse con la condanna del Messico per i femminicidi avvenuti nel proprio territorio. Il Messico, nello specifico, venne ritenuto responsabile di non aver garantito il diritto alla vita, all’integrità fisica e alla libertà delle vittime, di non aver adottato tutte le misure adeguate (non solo legislative e penali) a prevenire le loro uccisioni, di non aver svolto indagini adeguate e di aver discriminato le donne coinvolte sulla base del genere di appartenenza.

E per la prima volta venne riconosciuta un’identità giuridica propria al concetto di femminicidio, come omicidio di donne per motivi di genere.

Manifestazione femminista a Città del Messico, 8 marzo 2025 (AP Photo/Rebeca Herrera)

La Commissione messicana che portò il caso davanti alla Corte era presieduta dall’accademica e deputata federale Marcela Lagarde, considerata la teorica del femminicidio. Lagarde, accogliendo gli studi di Russell, non ritenne la parola femicidio una traduzione adeguata dell’inglese femicide: perché femicidio, disse, equivaleva a “omicidio” e in castigliano significava semplicemente “omicidio di una donna”; e poi perché il suo significato andava esteso. Lagarde introdusse dunque la parola “femminicidio”, che è poi arrivata fino a oggi anche se non sempre viene usata con accezioni coincidenti con quelle d’origine.

Il femminicidio, per Lagarde, include tutte le condotte violente contro una donna, comprese quelle che non necessariamente portano alla sua morte. Condotte che violano i suoi diritti fondamentali e di cui fa parte anche la “violencia institucional”: quella violenza che si verifica quando le autorità sono negligenti, quando uno stato non garantisce il diritto delle donne a una vita integra e sicura, quando non previene la violenza e quando nega loro l’accesso alla giustizia. Secondo Lagarde le violenze femminicide non avvengono, insomma, solo per mano dei soggetti attivi che le portano avanti, ma anche per mano delle istituzioni che non intervengono e che spesso le legittimano.

Nell’attribuire un nuovo significato al fenomeno Lagarde aveva come intento principale quello di trasformare le riflessioni di Russell in un obiettivo politico concreto per il proprio paese, elaborandole in chiave di diritto penale. E Lagarde fu, non a caso, la figura centrale nel processo che nel 2007 portò il Messico ad approvare la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (“Legge generale sull’accesso delle donne a una vita libera dalla violenza”), che definisce la violenza femminicida come «la forma estrema di violenza di genere contro ragazze e donne, che viola sistematicamente i loro diritti umani nella sfera pubblica e privata, e la cui portata può arrivare fino all’omicidio».

Nel libro Il femminicidio come fattispecie penale l’esperto di diritto e violenza di genere Emanuele Corn chiarisce perché, a differenza dell’Europa o di altri paesi, nel contesto messicano e sudamericano il dibattito intorno alla parola femminicidio ha portato quasi automaticamente all’approvazione di nuove leggi. Spiega che mentre «gli studi sulla violenza contro le donne nel mondo anglofono erano nati da una ricerca sul campo, condotta a partire dai racconti delle donne vittime di violenza ospitate nelle case rifugio», in America latina quella stessa ricerca si fondava su altro: la sua base era «la presa di coscienza collettiva della condizione di inferiorità in cui vive la donna, della violenza istituzionale e dell’impunità».

Così, nell’elaborazione latinoamericana l’enfasi è sullo stato e sulle istituzioni, «sia per quel che riguarda la loro responsabilità nei crimini sofferti dalle donne, sia per quel che concerne l’obbligo di adottare una legislazione che le tuteli». Le istituzioni statali sono state insomma chiamate in causa sia in negativo (in quanto responsabili di negligenza o assenza), sia in positivo, per garantire la piena applicazione dei diritti umani attraverso l’approvazione di leggi o di altri strumenti per promuoverli.

Quest’enfasi, prosegue Corn, è in stretto collegamento con l’approccio latinoamericano ai diritti umani, «per il modo in cui si è sviluppato a seguito dei gravi crimini commessi dalle dittature che hanno governato molti paesi della regione tra gli anni Sessanta e Ottanta», e che hanno fortemente influenzato anche il movimentismo femminista. La fine delle dittature e l’inizio di un processo di transizione verso la democrazia hanno insomma dato ampio spazio di sviluppo, nelle agende politiche, alla promozione dei diritti umani, spazio che i movimenti femministi hanno occupato lavorando per un riconoscimento formale della violenza maschile.

Manifestazione femminista a Santiago, in Cile, 7 marzo 2022 (AP Photo/Esteban Felix)

Seguendo la stessa logica, oltre al Messico, tra i paesi della zona che hanno introdotto il femminicidio nel proprio ordinamento ci sono, ad esempio, la Costa Rica nel 2007, il Guatemala nel 2008, il Cile nel 2020 e poi El Salvador, Perù, Nicaragua, Bolivia e Brasile. Le norme sono differenti da paese a paese e stabiliscono generalmente pene che da ciascun ordinamento sono già previste per altri reati (non ci sono insomma differenze di sanzione a seconda del genere).

Sebbene le aspettative sociali connesse all’introduzione del femminicidio tra i reati fossero altissime, i dati mostrano che nei paesi dell’America latina che li hanno nominati nel codice penale i femminicidi non sono diminuiti e non stanno diminuendo. L’approvazione di nuove leggi ha però generato un dibattito in continua crescita, ha contribuito a decostruire la neutralità del diritto introducendo nel diritto stesso una prospettiva di genere, e ha fatto in modo che le istituzioni nominassero e dunque riconoscessero esplicitamente la violenza maschile contro le donne come qualcosa di differente da tutto il resto.

In questi paesi le norme sono state attuate con metodi diversi: attraverso la creazione di un reato autonomo o attraverso l’introduzione di un’aggravante per la fattispecie di omicidio. Lo stesso vale per i pochi paesi europei che hanno normato il femminicidio: Cipro, Malta e Croazia lo puniscono come fattispecie autonoma. Il Belgio, con la legge del 2023 soprannominata «#StopFéminicide», ha invece fornito una definizione normativa puntuale del femminicidio, pur non prevedendo per esso pene diverse dall’omicidio.

Quella belga è una legge che, più che sulla punizione, lavora molto sulla prevenzione e sullo sviluppo di politiche di contrasto: contiene un’ampia parte che rende obbligatorio avere dati e statistiche continuative e precise per poter prendere decisioni fondate, riconosce alle donne o alle persone coinvolte in un caso di violenza una serie di diritti (che siano ascoltate in luoghi idonei e riservati da un agente di polizia del sesso di loro scelta e che sia formato sull’argomento, ad esempio) e prevede la formazione in materia per giudici, polizia, operatori sanitari, mediatori, avvocati e assistenti sociali.